「般若心経」とは何か?意味をやさしく解説|全文・読み方・現代語訳つきで初心者でもわかる仏教の智慧

公開日: 更新日:

仏教の教えの中でも、般若心経は短く、かつ深い内容を持つことで知られています。全体わずか262文字でありながら、仏教の根幹である「空」の思想を凝縮し、葬儀や法要など日常生活の場面でよく耳にする機会があります。「なんとなく安心できる」「心が落ち着く」と感じる人も少なくなく、実際にストレス軽減や心の安定に役立つとされる場面もあります。

このような背景から、初心者でも「意味がわかりやすい解説」が求められます。本記事では、次の点に注目して深く掘り下げます:

- ざっくりとした「何が書かれているか」

- 歴史的背景や訳語がどのようにして現在に伝わったか

- 仏教用語をわかりやすく解説し、日常生活での活用法を提案

「般若心経」の起源と歴史|仏教経典としての成り立ち

般若心経は、サンスクリット語で書かれた経典が元となり、中国を経由して日本へ伝わりました。特にインドから中国へ伝搬された際、数多くの翻訳者が関与し、その中でも玄奘(げんじょう)三蔵法師によるものが有名です。時間は7世紀頃とされ、当時の信仰形態や学問の中心として“三蔵”と呼ばれる僧侶が活躍していました。

短い形式でも仏教の根本を表現できた理由は、以下のような工夫があったからです:

- “般若波羅蜜多”(智慧の完成)を象徴する核心を端的に示す

- 対話形式(観世音菩薩と弟子シャーリプトラ)が読み手の理解を助ける構造

- 「空」という抽象的思想をリズムと音声で感覚的に伝えやすい工夫

これらによって、般若心経は経典としてだけではなく、広く宗派や文化を超えて親しまれるものとなりました。

【現代語訳】般若心経の意味をわかりやすく

以下では、一文ずつ現代語に意訳し、イメージが湧くように丁寧に解説します。

原文 | 現代語訳 | ポイント |

「観自在菩薩、深般若波羅蜜多を照見し」 | 観音様が深い智慧を使い | 菩薩が超越的な智慧で全てを見通す象徴 |

「五蘊皆空、度一切苦厄」 | 心と体の全てが「空」であると気づき、苦しみから解放された | 五蘊とは心と物、苦しみを生む原因を示す |

「色即是空、空即是色」 | 目に見えるものは実体がなく、実体がないものが現れとして存在する | 固定された実体はなく、全ては相互依存 |

最後の真言「ギャーテーギャーテー…」 | 「どうか智慧の世界に行かせてください」といった祈り | 言葉にすることで、集中力や意識を自然に変える力がある |

これらを通じ、「般若心経」は、ただ読むだけではなく、声に出すことで心に響く実践的教えとなります。

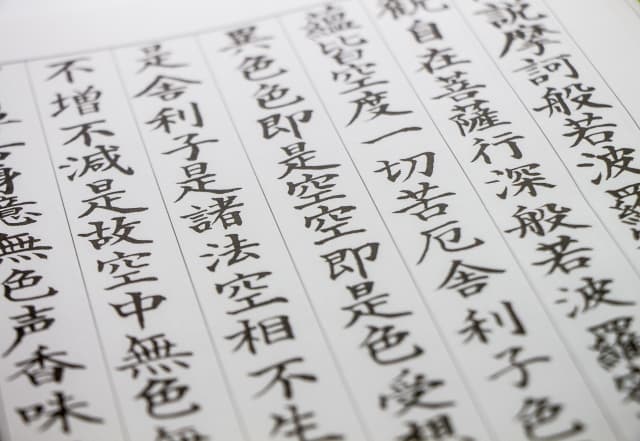

「空(くう)」とは?色即是空の本当の意味に迫る

「空(くう)」とは、般若心経を理解するうえで避けて通れない概念です。仏教における「空」は、「何も存在しない」という意味ではなく、「すべては常に変化し、固定された実体がない」ということを示しています。

有名な句「色即是空、空即是色」は、「形あるもの(色)は実体がなく、それ自体が『空』である。また、空という状態がそのまま形あるものとして現れる」という双方向的な理解を求められる文です。

これを日常に置き換えると、たとえば感情や物質、他人からの評価などに執着してしまう私たちは、それらが変わらないものだと思い込んでいます。しかし実際には、感情も物質も人の評価も、時間とともに移り変わっていくものです。

この「空」の教えは、

- 固執や執着から心を解き放つ

- 怒りや不安といった感情にとらわれず、俯瞰する心を育てる

- 過去や未来にとらわれず、今この瞬間を大切にする

といった「自由な心のあり方」につながっていきます。般若心経を読むことで、こうした考え方が少しずつ自分の中に根付いていくのです。

登場人物を読み解く:観自在菩薩とシャーリプトラの対話

般若心経は、一般的なお経と少し異なり、対話形式になっています。話し手は「観自在菩薩(かんじざいぼさつ)」、聞き手は「シャーリプトラ(舎利子/しゃりほつ)」という弟子です。

この構造には、次のような意味があります。

- 読み手(=私たち)をシャーリプトラに投影しやすくする

- 質問と回答という形式で、より自然に内容を理解させる

- 仏教の教えを一方的に説くのではなく、共に学び合う構造を示す

観自在菩薩とは、観音菩薩の異名であり、「自在に世の中を見つめ、苦しむ人を助ける存在」とされています。この菩薩が、シャーリプトラという実在した弟子に向けて「空」や「苦しみからの解放」について説明しているのです。

この構造は、古代インドの教学スタイルにも通じるもので、師匠が弟子に語りかける形式は仏教経典の中でも効果的な伝え方とされています。

般若心経の「真言」ってなに?|ギャーテー…の意味と効果

般若心経の終わりには、サンスクリット語の「真言(しんごん)」が現れます。これは、言葉を超えた祈りや願いのようなもので、次のように続きます。

「羯諦羯諦(ぎゃーてー ぎゃーてー) 波羅羯諦(はらぎゃーてー) 波羅僧羯諦(はらそうぎゃーてー) 菩提薩婆訶(ぼうじそわか)」

これは大まかに訳すと「行け、行け、彼岸へ行け、完全なる彼岸へ行け、さとりよ、幸あれ」という意味です。

真言は意味よりも「音の力」に重きを置いています。なぜなら、言葉にすることで精神的な集中が高まり、唱えること自体に安心感や瞑想効果があるからです。実際、般若心経を何度も唱えることで、

- 呼吸が整い、リズムが生まれる

- 意識が今この瞬間に集中する

- 心が自然に静まる

といった心理的効果があるとされています。

また、真言は「超越的な世界とつながる言葉」としてスピリチュアルに解釈されることもありますが、仏教的には「修行を支える道具」としてとらえるのが本質的です。したがって、神秘的に見える部分も、あくまで心の整理や集中の助けとして理解すると良いでしょう。

「般若心経が怖い」と言われる理由は本当?

般若心経についてインターネットなどで調べると、「怖い」というイメージを持たれることがあります。これは主に以下のような理由からきています。

- 真言(サンスクリット語)の響きが異世界的で、不気味に感じる

- 葬儀や法事の場で流れることが多く、死や霊を連想しやすい

- 「空」や「無」などの概念が理解しづらく、否定的に受け取られやすい

しかし、実際の仏教において般若心経は、まったく逆の存在です。不安や苦しみに向き合い、それを乗り越える智慧を与えてくれる「癒しのお経」なのです。

たとえば、「怖い」とされる真言も、前述のように「さとりの世界に進む祈り」であり、何も悪い意味はありません。「色即是空、空即是色」の思想も、「固定された苦しみなんて存在しない、すべては変化する」という希望のメッセージです。

仏教では「恐れの対象」としてお経を扱うのではなく、「心の不安を取り除く道具」として経典を活用します。実際、多くの僧侶が「般若心経はむしろ、怖さを癒すために読むもの」と説明しています。

このように、「怖い」という印象は、文脈や情報不足によって生じた誤解にすぎません。

般若心経はいつ読む?日常での使い方と宗派ごとの違い

般若心経は、特定の宗派に限定されることなく、さまざまな場面で読まれています。以下に、主な活用シーンを紹介します。

葬儀や法要での読経

もっとも一般的に耳にするのは、葬儀や法事の場面です。死者の冥福を祈るために唱えられますが、これは「亡くなった方のため」というより、「残された人の心を落ち着け、前を向くため」という意味合いが強いとされています。

宗派による違い

般若心経は、多くの仏教宗派で読まれていますが、宗派によって読まれ方や位置づけに違いがあります。

宗派 | 般若心経の扱い |

真言宗 | 密教的な修行の一環として唱えられる |

曹洞宗 | 禅の実践に通じる経典として重視 |

浄土宗 | 阿弥陀仏中心だが般若心経も読まれることがある |

日蓮宗 | 法華経中心のため読まれないことが多い |

このように、宗派ごとに重視する教えは異なりますが、般若心経はその汎用性の高さから、広く受け入れられています。

家で読む・日常の「お経習慣」

最近では、朝のルーティンや寝る前の瞑想の一環として、家で般若心経を読む人も増えています。特に以下のような目的で読まれます。

- ストレスを和らげる

- 心を落ち着ける時間をつくる

- 精神的にブレない自分を育てる

スマートフォンのアプリやYouTubeなどでも音声付きで学べるため、仏壇がない家庭でも手軽に実践できます。

現代人に必要とされる理由|マインドフルネスとしての般若心経

般若心経は、仏教という枠を超え、現代のメンタルケアやマインドフルネス実践の文脈でも注目されています。

不安やストレスに対する効果

現代は情報過多とスピード社会の中で、多くの人が不安やストレスを抱えています。般若心経の持つ「空」「無」「執着からの解放」というメッセージは、こうした現代的悩みに対する「心の薬」としての役割を果たします。

たとえば「五蘊皆空(ごうんかいくう)」は、「自分の心と体も固定されたものではなく、変化するものだ」と理解することで、自分に対する過剰な評価やプレッシャーからも解放されるヒントになります。

マインドフルネスとしての活用

マインドフルネスとは「今この瞬間」に意識を向ける技法です。般若心経をゆっくりと唱えたり、書写(写経)したりすることで、自然と意識が現在に集中し、「過去の後悔」や「未来への不安」から一時的に解き放たれます。

これは現代心理学でも注目されており、実際に多くのメンタルクリニックが呼吸法や読経を組み合わせたセラピーを取り入れています。

まとめ

般若心経は、たった262文字でありながら、仏教の核心を凝縮したお経です。一見難解に思えるかもしれませんが、ざっくりとでも意味を理解すれば、その深さとやさしさに気づくことができます。

「空」や「無」といった概念は、決してネガティブなものではなく、むしろ「とらわれからの解放」や「心の自由」を意味します。つまり、自分を苦しめている思い込みや執着を手放すことで、より軽やかに生きられるようになる──これが般若心経の伝えたいメッセージの一つです。

声に出して読むことで、リズムや響きが心に作用し、自然と落ち着いた気持ちに導かれます。完全に理解しようとしなくても、読むたびに少しずつ気づきが生まれるのが、般若心経の魅力でもあります。

そして、何より重要なのは「興味を持ち続けること」です。仏教は一度学べば終わりではなく、生活の中で実践しながら、少しずつ深めていくものです。般若心経は、その入り口として非常に適しています。

まずはふりがな付きの経文を一度読んでみてください。意味をすべて理解しようとせず、音の響きとリズムを感じるだけでも十分です。そして、気になった一文を自分なりに考えてみることで、仏教の教えが日常生活と結びつき始めます。

難しそうで実は「心にしみる」般若心経。あなたの人生の節目や、日々の心のケアのために、この短いお経が力になってくれるかもしれません。読んで、感じて、少しずつ仏教の世界へ足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。

関連記事

この記事を共有