近年、日本でも無宗教葬儀という新しいお別れのスタイルが注目されています。長く続いてきた仏教や神道、キリスト教などの宗教中心の葬送文化から離れ、宗教にとらわれず、故人や遺族の希望を中心に据えた柔軟なお別れの形を選ぶ人が増えています。

無宗教葬儀では、宗教者による読経や祈りといった宗教的な形式は行われません。代わりに、故人の人生や思い出に焦点を当てたスピーチ、写真や映像の上映、音楽の演奏、献花などが行われます。形式に縛られないため、遺族や参列者も自然体で故人との最後の時間を過ごすことができます。

さらに、宗教者への謝礼が発生しないため、経済的負担を抑えやすいという側面もあります。一方で、親族間の意見の調整や、菩提寺との関係といった注意すべき点も存在します。

本記事では、無宗教葬儀の特徴や進行の流れ、費用、参列時のマナー、供養方法、注意点、さらには菩提寺との関係まで、幅広く詳しく解説していきます。

無宗教葬儀とは?

無宗教葬儀とは、仏教・神道・キリスト教などの宗教的な要素を取り入れずに行われるお別れの方法です。日本ではこれまで仏教を中心とした葬送文化が一般的でしたが、価値観の多様化や家族構成の変化、宗教離れの流れを受けて、近年この新しいスタイルを選ぶ人が増えています。

無宗教葬儀では、僧侶による読経や戒名の授与、神職による祝詞といった宗教的な進行は行われません。その代わりに、故人の人生や人柄、遺族の思いを反映した内容で故人を偲ぶ時間が設けられます。スピーチ、映像、音楽、献花などを中心に据え、柔軟で個性を尊重したお別れの場となるのが特徴です。

無宗教葬儀の流れ

無宗教葬儀の進行は、遺族の希望によって柔軟に設計できます。以下は現在日本で広く採用されている標準的な流れの一例です。

1. 開式・進行内容の説明

司会者が開式を宣言し、参列者に当日の進行内容や趣旨を説明します。宗教的な決まりごとに縛られず、自由に故人を偲ぶ場であることが共有されます。

2. 黙祷

全員で黙祷を捧げます。これは静かに故人を思い、心を整える大切な時間として、多くの無宗教葬儀で取り入れられています。

3. 故人紹介・人生の振り返り

司会者や遺族が、故人の生涯、家族関係、功績、趣味、性格などを紹介します。故人をよく知らなかった参列者にとっても、その人となりを理解し、共に偲ぶきっかけとなります。

4. 追悼スピーチ・弔辞・弔電紹介

親族や友人、職場の関係者などが順にスピーチを行い、故人への思い出や感謝の気持ちを語ります。参列できなかった人々から寄せられた弔電も紹介されることがあります。

5. 映像・音楽演出

故人の写真を用いたスライドショー、生前好んでいた音楽の演奏・再生が行われます。宗教的な読経や聖歌の代わりに、個性を映し出す中心的な演出として取り入れられます。

6. 献花・お別れの時間

参列者が順に献花を行い、静かに故人を偲びます。焼香に代わる無宗教葬儀で最も一般的な方法です。あわせて、副葬品や花を棺に納める時間が設けられることもあります。

7. 遺族代表挨拶・感謝の言葉

遺族代表が、参列者への感謝の言葉を述べます。生前の支援へのお礼や今後の供養方針について簡潔に触れることもあります。

8. 閉式・出棺

司会者が閉式を告げ、故人との最後の別れを終えます。その後、棺は火葬場へと出棺されます。閉式時に再度黙祷や音楽演出を行う場合もあります。

9. 会食(希望に応じて)

火葬後には親族や親しい友人を中心に会食が行われることもあります。「精進落とし」「偲ぶ会」と呼ばれることもあり、故人を偲びながら語り合う時間が設けられます。無宗教葬儀でも多くの遺族が取り入れています。

無宗教葬儀のメリット

無宗教葬儀には以下のような利点があります。

1. 自由度の高い進行が可能

宗教的な決まりがなく、故人の個性や家族の想いを存分に反映できます。音楽葬、自然葬、思い出の場所でのお別れなど、多様な選択肢があります。

2. 宗教者への謝礼が不要

僧侶や神職を招かないため、お布施・戒名料・謝礼といった費用が不要になります。全体の負担が軽減される場合が多いです。

3. 参列者・遺族ともに負担が少ない

宗教作法を覚えたり、形式に縛られたりすることがなく、誰でも自然体で故人を偲ぶことができます。

4. 会場選びの自由度が高い

寺院や教会に限定されず、自宅、公民館、ホテル、屋外など、希望に応じたさまざまな場所が選べます。

無宗教葬儀のデメリット

一方で注意すべき点もあります。

1. 高齢の親族の理解を得にくい場合がある

仏教葬儀が当然と考える高齢世代から反発や心配の声が上がることがあります。事前の話し合いが重要です。

2. 供養の方法を自分たちで決める必要がある

四十九日や年忌法要など定型の行事がないため、今後の供養方針を自主的に設計する必要があります。

3. 菩提寺との関係悪化の可能性

檀家の場合、無宗教葬儀を行うことで菩提寺との関係が悪化し、納骨や墓地使用に影響が出ることもあります。

4. 葬儀社の経験に差がある

無宗教葬儀の進行に慣れていない葬儀社では、進行が不自然になってしまうケースもあるため、経験豊富な業者選びが重要です。

無宗教葬儀の費用とは?

無宗教葬儀は、宗教者を招かず、宗教的な形式に縛られない自由なお別れの方法です。そのため、一般的に「費用を抑えられるのでは?」と考えられることが多いですが、実際には人によって費用が大きく異なるのが最大の特徴です。

無宗教葬儀は、進行内容や演出、会場の選択肢が幅広いため、非常にシンプルに行えば数十万円程度で済むこともあれば、こだわりを多く盛り込めば数百万円に達することもあります。

無宗教葬儀の費用相

代表的な費用帯を整理すると以下のようになります。

葬送スタイル | 費用の目安 |

|---|---|

火葬式(直葬のみ) | 15万〜20万円程度 |

家族葬・一日葬スタイルの無宗教葬儀 | 30万〜100万円程度 |

フルオーダー型の無宗教葬儀 | 100万〜200万円超 |

シンプルに済ませれば非常に低コストですが、演出を盛り込めば金額は一気に跳ね上がります。

費用の主な内訳

無宗教葬儀の費用は以下のような項目で構成されます。

費用項目 | 目安金額 |

|---|---|

会場使用料 | 5万〜20万円 |

装飾・花祭壇 | 10万〜30万円 |

映像・スライドショー作成 | 3万〜15万円 |

音響・進行サポート費 | 3万〜10万円 |

司会進行・運営補助 | 5万〜10万円 |

飲食(通夜振る舞い・会食) | 10万〜30万円 |

返礼品 | 5万〜15万円 |

搬送・安置管理費用 | 5万〜15万円 |

火葬料金(自治体による差) | 3万〜10万円 |

※ 地域・葬儀社・内容により前後します。

宗教葬との大きな違い

宗教葬と比較した場合、無宗教葬儀では宗教関連費用が発生しないのが大きな違いです。

費用項目 | 宗教葬 | 無宗教葬儀 |

|---|---|---|

宗教者への謝礼(お布施・戒名料等) | 20万〜50万円以上 | 0円 |

宗教儀礼の進行費 | 数万円〜 | 0円 |

法要関連費用 | 継続的に発生 | 自由に決定可能 |

この違いがあるため、無宗教葬儀では「宗教者に支払う費用」は発生しませんが、演出や会場次第で総額は幅広く動くのです。

高額化しやすい要素

無宗教葬儀で費用が膨らみやすい要素は以下です。

・ホテルや大規模ホールでの実施

・プロの生演奏・司会・映像制作の採用

・豪華な花祭壇や装飾へのこだわり

・多人数の参列による飲食・返礼品費用の増大

・長距離搬送や長期安置が必要なケース

自由度の高さは魅力ですが、その分「どの範囲まで希望を取り入れるか」を冷静に検討する必要があります。

シンプルに費用を抑えるための工夫

無宗教葬儀の特徴を活かしながら費用を抑える方法としては以下が挙げられます。

・少人数の家族葬スタイルを採用する

・公営斎場を活用する

・写真スライドやBGMは家族が準備する

・無宗教葬専門のプランを持つ葬儀社を選ぶ

これらを組み合わせることで、無理のない範囲で満足度の高いお別れが実現できます。

無宗教葬儀後の供養はどうする?

無宗教葬儀は、宗教的な進行を行わないお別れの方法ですが、葬儀後の供養については「どうしたらよいのか?」と悩む方も少なくありません。仏教葬儀では法要や仏壇、墓参りなどの定型的な供養が用意されていますが、無宗教葬儀では供養の仕方も遺族が自由に決める必要があります。ここでは、無宗教葬儀の後に考えられる供養の方法や考え方を整理します。

無宗教葬儀の後は「必ずしも法要は必要ない」

無宗教葬儀を選んだ時点で、宗教的な法要(四十九日、一周忌、三回忌など)を必ず行わなければならないという決まりはありません。そもそも宗教に基づく決まり事が存在しないため、遺族の考え方や故人の遺志に沿って「供養をどう行うか」を自由に設計できるのが無宗教葬儀後の供養の大きな特徴です。

ただし、「全く何も行わない」と不安に感じる家族や親族もいるため、気持ちの整理や家族の絆を深める場として、何らかの節目を設ける方も多くいます。

無宗教葬儀後の代表的な供養の形

1. 家族によるお別れ会・偲ぶ会の開催

法要の代わりに、命日や節目にあわせて家族・親族・友人が集まり、食事をともにしながら故人を偲ぶ時間を持つ方法です。堅苦しい決まりごとがない分、参加者全員が穏やかな気持ちで故人を思い返せるのが特徴です。

2. 自宅での献花・写真供養

仏壇の代わりに遺影や花を飾り、家族が日常の中で手を合わせたり、話しかけたりする形での供養も広く行われています。そのため、日々の中で自然に偲ぶ時間を持つことができます。

3. 墓参りや納骨後の参拝

墓地や納骨堂を利用している場合には、一定のタイミングでお墓参りを行う方法もあります。無宗教であっても、墓石の前で手を合わせたり、花や供物を供えたりすることは、故人を想う行為として大切にされています。

4. 散骨・樹木葬・海洋葬などの自然葬

無宗教葬儀と親和性の高い供養方法として近年増えているのが自然葬です。散骨や樹木葬などを選ぶことで、供養の継続的な負担を軽減しながらも、故人らしい安置方法を実現できます。

5. 手元供養の活用

遺骨の一部を小さな骨壷やアクセサリーに納めて、日常の中で故人を身近に感じる供養スタイルです。ミニ骨壷、遺骨ペンダント、メモリアルジュエリーなど様々な形があり、近年無宗教葬儀を選ぶ家庭でも多く採用されています。管理や維持の負担が少ないのも特徴です。

無宗教葬儀に参列するときのマナーと服装

無宗教葬儀は、宗教的な進行を伴わない自由なお別れの形です。ただし、参列する立場としては「どのようなマナーが必要なのか?」と不安になる方も少なくありません。実際には、宗教特有の作法に縛られることはありませんが、最低限の配慮や心構えは重要です。ここでは、無宗教葬儀に参列する際に押さえておくべきポイントを整理します。

無宗教葬儀での服装マナー

基本的には、通常の葬送の場と同様に、喪服の着用が無難です。

・男性:黒のスーツ、白シャツ、黒ネクタイ、黒の革靴

・女性:黒のワンピースやアンサンブル、黒のストッキング、控えめな黒のバッグ・靴

※光沢のある素材や派手なメイク・アクセサリーは避けます。略式礼服も許容される場合はありますが、迷ったときは正式な喪服が安心です。

香典について

無宗教葬儀でも、香典を受け付けるケースは多くあります。ただし表書きや書き方に注意が必要です。

・表書き:「御霊前」「御香典」が一般的

(「御仏前」は仏教限定の表現なので避けるのが無難)

遺族から香典辞退の連絡がある場合は、その意向に従います。

持ち物・手土産

・数珠は不要

宗教的作法がないため持参する必要はありません。

・供物・供花

事前に遺族や葬儀社に確認して手配します。自己判断で贈るのは避けた方が無難です。

・メッセージカード

遺族への一言を添えたい場合は、香典に同封する簡潔なカードが選ばれることもありますが必須ではありません。

無宗教葬儀の注意点

無宗教葬儀は、宗教儀礼にとらわれず、遺族の希望を反映した柔軟な葬送スタイルですが、自由度の高さゆえに特有の注意点も存在します。ここでは、実際に無宗教葬儀を行うにあたって特に押さえておきたい3つの重要ポイントを整理します。

1. 菩提寺との関係整理

無宗教葬儀を選択する際に、最も大きな注意点となるのが菩提寺(先祖代々の墓の管理寺院)との関係整理です。日本では多くの家庭が檀家として寺院に所属しており、無宗教葬儀の実施が菩提寺との間に摩擦を生むケースが少なくありません。

よくある問題点

・納骨拒否

葬儀で僧侶の読経を依頼しなかったことを理由に、菩提寺から墓への納骨を拒否されるケース。

・離檀料の請求

檀家を離れる際に高額な離檀料(数十万円〜百万円以上)を求められることもあります。

・墓地使用権の問題

管理費の滞納や関係悪化に伴い、墓地使用権そのものの継続が難しくなる事例も存在します。

事前整理のポイント

・現在の墓地契約や檀家規約を確認しておく

・菩提寺側と早めに意向を共有・相談する

・必要に応じて専門家(弁護士・行政書士)へ相談する

無宗教葬儀を選ぶにあたっては、菩提寺との関係整理を早めに始めることがトラブル回避の最大のポイントとなります。

2. 家族間の合意形成

無宗教葬儀は、宗教に縛られない分、進行内容・演出方法・供養の在り方まで、すべて家族が主体的に決める必要があります。その自由さが、家族内の意見の違いを浮き彫りにしやすい面も持っています。

意見が分かれやすい場面

・高齢親族が仏教式を希望し、若い世代が無宗教葬儀を希望する

・法要や供養を継続するかどうかの判断

・納骨方法(墓地・散骨・樹木葬など)

合意形成のコツ

・早い段階で家族全員が集まり、希望を整理して話し合う

・故人の遺志が明確であれば、それを中心軸に据える

・全員が納得できる妥協点を見つけることを重視する

無宗教葬儀は「家族全体の合意形成力」が問われる葬送スタイルです。葬儀準備を始める前に家族内でしっかり話し合うことが何より重要です。

3. 無宗教葬儀に慣れた葬儀社を選ぶ

無宗教葬儀は、一般的な宗教葬とは進行や演出が大きく異なります。そのため、経験の浅い葬儀社ではスムーズな進行や質の高い提案が難しくなることがあります。

経験不足によるリスク

・進行がぎこちなくなる

・音響・映像演出が不慣れで質が落ちる

・参列者への配慮が欠けた段取りになる

経験豊富な葬儀社を選ぶポイント

・無宗教葬儀の実績例が豊富か

・進行事例や演出プランを具体的に提案してくれるか

・柔軟な希望対応力があるか

経験豊富な葬儀社をパートナーに選ぶことで、無宗教葬儀はぐっと満足度の高い式になります。事前相談の段階で「無宗教葬の経験値」をしっかり確認することが大切です。

まとめ

無宗教葬儀は、宗教的な形式にとらわれず、故人や遺族の希望を自由に反映できる新しいお別れの形です。音楽や映像を使った演出や献花を中心とした進行など、柔軟で個性的な式を実現できるのが大きな魅力です。しかし、自由度が高い分、事前の準備や調整も重要になります。

まず、進行内容や演出によって費用は大きく変わります。シンプルに行えば費用を抑えられますが、こだわりを盛り込むと高額になることもあるため、家族で希望と予算のバランスを考える必要があります。供養の方法についても宗教的な定型がないため、納骨や法要の有無などを家族で話し合って決めておくことが大切です。

中でも特に注意すべきなのが菩提寺との関係です。無宗教葬儀を行うことで納骨の拒否や離檀料の請求といった問題が生じるケースもあります。先祖代々の墓がある場合は、早めに菩提寺と話し合い、今後の対応を整理しておくことがトラブルを防ぐ鍵になります。

無宗教葬儀は自由な反面、多くの選択肢と判断が求められます。家族間の十分な話し合いと信頼できる葬儀社のサポートを受けることで、後悔のないお別れが実現できます。

この記事を共有

他の人はこんな記事も見ています

正月や年末に亡くなったらどうする?年末年始の葬儀の流れと進め方

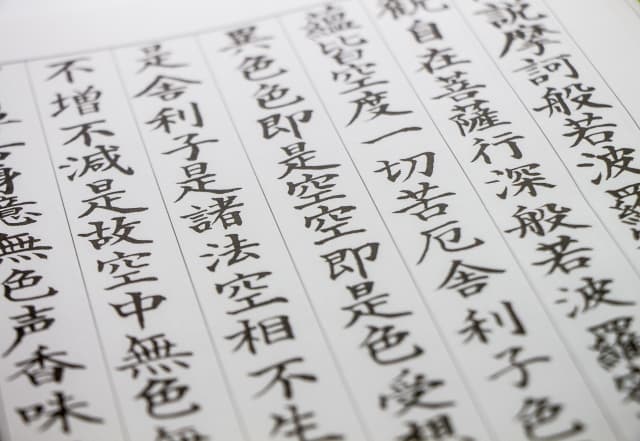

「般若心経」とは何か?意味をやさしく解説|全文・読み方・現代語訳つきで初心者でもわかる仏教の智慧

ペット用の棺は必要?心を込めて送り出すための完全ガイド|素材選び・サイズ測定・手作り方法から安置・副葬品まで徹底解説

お柩に10円玉を入れても良いのか?由来や法的観点を徹底解説

生活保護受給者でも安心!民生葬の費用内訳と申し込み方法

葬儀の髪型マナー:染髪やヘアアクセサリーの注意点

お葬式にふさわしい服装とは:急な葬式でもこれさえ見れば安心!

アメリカ最大級の葬儀社SCI (Service Corporation International)とは?