共同墓地の準備ガイド|見学・契約・手続きの流れと失敗しないための確認ポイント

公開日: 更新日:

はじめに

大切な人を見送った後、これからの自分の供養を考え始めた方へ

人生の節目における「最期の居場所」をどうするか——。自身の供養について見直す機会を迎えた方にとって、共同墓地という選択肢は大きな意味を持ちます。単に「埋葬場所」を選ぶというよりも、これからの人生をどう締めくくるかを自分らしく設計する機会でもあります。

なぜ今、共同墓地を選ぶ人が増えているのか

少子高齢化や核家族化の進行により、従来の家族墓の継承が難しいケースが増えています。そのため、無理に子や孫に墓を継がせるよりも、管理の手間が少なく、費用も比較的安価な共同墓地を選ぶ方が増えています。加えて、ライフスタイルの多様化が進み「終活」の概念が一般化し、事前に自分の供養を計画する意識が高まっているのも背景にあります。

「家族に迷惑をかけたくない」という想いと向き合う準備

「子どもに負担をかけたくない」「先行きが不安だから、自分で手続きを済ませておきたい」。そんな強い気持ちが、共同墓地への関心を後押ししています。ただし、供養の形は人それぞれです。費用や場所、供養方法など、自分と家族にとって最適な「最期のかたち」を見極めるためには、情報収集や家族との話し合いが欠かせません。本ガイドでは、共同墓地の基本から契約、手続きの流れまでを丁寧に解説し、不安や疑問を整理できる構成になっています。

共同墓地を選ぶ前に知っておきたい基礎知識

そもそも共同墓地とは?

共同墓地とは、複数の個人や家族が一つの墓所を共有し、合同供養を前提とする墓地のことです。個別に墓石を建立して専有する形ではなく、石碑や墓標が共通であり、個人ごとの区画は設けられていないケースが多いのが特徴です。そのため管理費や初期費用が抑えられ、後継者がいない方や子育てがひと段落した方に選ばれることが多いです。

永代供養墓との違い

永代供養墓もまた、後継者不要で管理者(寺院や霊園)が永続して供養を担う点で似ていますが、共同墓地との主な違いは所有形態にあります。永代供養墓は「個人の区画」があり、個別の石碑があるタイプが多く、共同墓地よりも多少費用が高額です。一方、共同墓地は「共同で一区画」というスタイルで、永代供養墓よりもさらにシンプルでコストを抑えられる場合が多いです。

「無縁墓」とは違う?最近の共同墓の実情

無縁墓とは、本来の遺族による継承がなく、放置された墓地のことを指します。一方で、共同墓地は最初から「継承者を前提としない共同利用型」の性質を持っています。合同で供養される形ですので無縁墓とは本質的に異なります。最近では、宗教法人や民間霊園が「永代供養付共同墓地」を提唱しており、予め契約書により将来の供養方法や管理規定を取り決めた上で運営されるケースが増えています。

利用までの流れと準備すべきこと

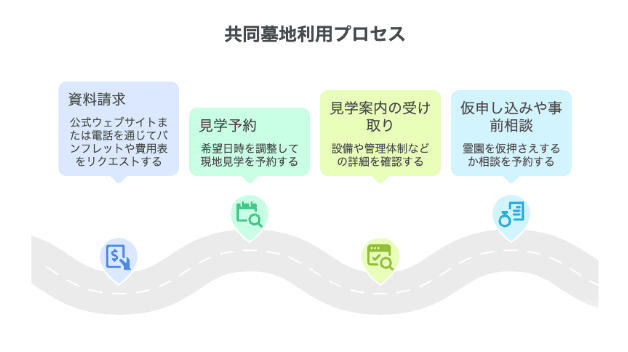

資料請求から見学予約までのステップ

1.資料請求

公式サイトや電話で、共同墓地のパンフレットや費用表、供養方針などの書類を取り寄せましょう。

2.電話またはオンラインで見学予約

希望日時を調整した上で、霊園や寺院での現地見学を予約します。

3.見学案内の受け取り

現地案内に含まれる内容(設備、合同供養の様子、管理体制など)を確認します。

4.仮申し込みや事前相談(希望制)

気になる霊園があれば、仮押さえや相談予約を入れ、具体的な質問内容をまとめておくとスムーズです。

契約前に用意しておきたい書類

- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

- 戸籍謄本または抄本(契約者の家族構成を確認するため)

- 印鑑(認印・実印)

- 銀行口座または振込先の情報(管理料の引き落とし手続きに使用)

家族・子どもとの相談で気をつけるポイント

- 資料や見学内容を共有し、費用や供養方法について意見を聞く

- 手続きの責任者(申込者・連絡先など)を明確にしておく

- 万一のトラブル時にどのように対応すべきか家族で話し合っておく

見学前に知っておきたい確認ポイント

宗教形式・供養方法の違い

共同墓地には、寺院が運営する「宗教墓地」と、宗教を問わない「無宗教(樹木葬など)」の霊園に分かれます。前者では定期的な読経や法要があり、後者では埋葬式・合同法要のみなど、供養スタイルが異なります。自分の信条や家族の意向に合う形式を事前に確認しておくことが大切です。

費用体系と管理料の有無

初期費用(永代使用料・建立費など)に加えて、年間管理料が必要な霊園もあります。管理料には清掃・草刈・合同供養などの費用が含まれることが多く、月額・年額や更新年数など、契約条件の細部まで確認しましょう。

墓所の場所・アクセス・周辺環境

地下鉄駅、バス停、駐車場の有無、参道の段差など、足腰の負担を考慮したチェックが必要です。さらに、近くにスーパーや公園、トイレなどがあると、家族や訪問者にとっても負担が軽減されます。

合同供養の頻度や内容

合同供養は年に1~4回行われるのが一般的ですが、霊園によって頻度は異なります。内容(読経・講話・お塔婆供養など)や費用が含まれるのかなども合わせて聞いておくと安心です。

生前申込みの可否とキャンセルポリシー

「生前申込み可」の霊園であっても、キャンセル料や交換手数料が発生する条件がある場合もあります。申込後や契約後に状況が変わった場合にどうなるのか、契約書に明記されているかを必ず確認しましょう。

契約前に考えておきたい気持ちの整理

自分らしい供養とは何か

「自分らしい供養」とは、単に誰かと同じ方法を選ぶことではなく、自身の価値観や人生観に基づいて供養の形を決めることです。例えば、静かな自然の中で眠りたい、花に囲まれた場所で過ごしたい、宗教的な儀式よりも家族が自由に訪れられることを大事にしたい——そうした思いの整理が「納得できる終活」につながります。共同墓地は、そうした多様な希望に柔軟に応える形式の一つです。

また、「名前が残らないのは寂しい」と感じる方もいれば、「匿名のほうが気楽でいい」と考える方もいます。名前の刻印、遺骨の扱い、供養の様式など、形式に縛られない自由な選択肢が増えている今、自分がどんな気持ちで死後を迎えたいのかを見つめ直すことが大切です。

周囲に理解してもらうための伝え方

共同墓地の選択はまだ一般的とは言えず、家族や親族から「なぜ?」と聞かれることもあるかもしれません。その際に重要なのは、自分の意志を明確に、かつ相手の気持ちに配慮しながら伝えることです。

例えば、「将来、負担をかけたくないから準備しておきたい」といった理由は、多くの家族が共感できるポイントです。また、「ここが気に入った理由」や「こんなふうに供養されたい」と具体的なイメージを共有することで、相手も理解しやすくなります。事前にパンフレットを一緒に見る、見学に同行してもらうなど、視覚的なサポートも有効です。

不安や迷いを整理するチェックリスト

共同墓地を選ぶ過程で出てくる不安や疑問を、以下のようなチェックリストで整理すると、判断がしやすくなります。

チェック項目 | 内容 | 状況 |

場所は通いやすいか? | 自宅や家族の居住地からの距離、アクセス手段を確認 | 済/未 |

宗教や供養のスタイルは希望に合っているか? | 仏教・無宗教・他宗派など | 済/未 |

合同供養の頻度・内容に納得できるか? | 年何回、どんな儀式か | 済/未 |

永代供養が契約に含まれているか? | 将来的な管理・供養方法の確認 | 済/未 |

費用は総額でどのくらいか? | 契約時の一時金、管理料など | 済/未 |

家族と相談できているか? | 同意・理解を得ているか | 済/未 |

将来、変更は可能か? | キャンセルや移動の条件 | 済/未 |

申込前に十分な見学をしたか? | 複数施設を比較 | 済/未 |

このように、視覚化と具体化によって漠然とした不安を解消し、自分の中で納得のいく選択ができるようになります。

よくある質問とその答え

「子どもに反対されたらどうすれば?」

家族の意見が分かれることはよくあります。まずは、なぜ共同墓地を希望するのか、自分の想いをしっかり伝えることが大切です。そのうえで、家族にとっての負担軽減や供養のしやすさなど、実利的な面にも触れると納得してもらえる可能性が高まります。どうしても理解が得られない場合は、双方が納得できる中間案(例えば樹木葬や個別区画の永代供養墓)を探すのも一つの方法です。

「手元供養や分骨はできるの?」

共同墓地であっても、契約前に分骨や手元供養が可能かどうかを確認することは重要です。多くの施設では、法律に基づき手続きを行えば分骨が可能ですが、宗教施設によっては禁じられている場合もあります。また、自宅に遺骨を保管する「手元供養」を希望する場合も、法的な条件や管理面での注意点があるため、事前確認が不可欠です。

「一度入ると変更はできない?」

原則として、埋葬後の変更は難しいとされています。特に、共同墓地では個別の遺骨取り出しができない施設もあります。ただし、契約前の生前申込段階であればキャンセルや変更が可能なケースもあります。契約書の中で「キャンセル可能期間」「変更条件」が記載されているかをしっかり確認しましょう。

「永代供養とセットで契約できるの?」

多くの共同墓地では、最初から永代供養がセットになっています。これは、後継者がいなくても寺院や霊園が永続的に管理・供養してくれる契約形態です。ただし、供養の内容や期間(○○年後に合祀など)は施設によって異なりますので、口頭だけでなく文書での確認が必要です。セット内容に含まれる供養回数、法要参加の有無など、詳細を把握しておくことが大切です。

後悔しないために押さえておきたいこと

ネットの情報だけで決めない

インターネットは情報収集に便利ですが、実際の雰囲気や管理体制、スタッフの対応などは現地でしか分かりません。パンフレットや口コミだけに頼らず、見学を通じて「肌感覚」で判断することが重要です。現地では、供養の様子や管理状況、清掃状態などを確認し、「自分だったらここで眠りたいか?」という視点で見ることが大切です。

見学は最低2〜3ヶ所を比較する

理想的には3ヶ所以上の施設を見学し、費用、立地、供養方法、雰囲気などを比較検討することをおすすめします。A霊園は管理がしっかりしているが高額、B寺院は費用は安いが交通アクセスが悪い、C施設は供養方法に納得がいかない——など、比較することで自分の優先順位が明確になります。見学後にはメモを取り、冷静な判断材料として活用しましょう。

契約書のチェックポイントまとめ

契約書は形式的に見えますが、トラブルを防ぐための最重要書類です。以下の項目を必ず確認しましょう。

- 永代供養の有無とその内容(期間・方法)

- 管理費・供養費の金額と支払方法

- 合同供養の頻度と内容

- キャンセルや変更の条件(時期・手数料)

- 分骨・手元供養の可否

- 納骨時の儀式や必要な書類

- 契約解除時の対応(本人・遺族側の都合)

書面で交わすことで、口頭での説明と異なる点があれば明らかになります。不明点があればその場で確認し、後日に持ち越さない姿勢が重要です。

まとめ|これからの人生を前向きに整えるために

「迷惑をかけない」ではなく「想いを遺す」準備

「家族に迷惑をかけたくない」という言葉の裏には、「最後まで自分らしくありたい」「死後もきちんとした形で供養されたい」という想いが込められています。共同墓地の選択は、自己決定権を行使し、自分の生き方を最後まで全うする一つの方法です。

自分らしい選択が、家族の安心にもつながる

あなたがしっかりと考え、準備をしておくことは、残された家族にとっても大きな安心になります。手続きや供養の不安が軽減されるだけでなく、「大切にされている」と感じる心の支えにもなります。

見学・比較から始めてみませんか?

まずは情報を集めて、気になる霊園の資料を取り寄せ、実際に足を運んでみることが第一歩です。「思ったより安心できた」「見てみて気持ちが軽くなった」と話す方も多くいます。重く考えすぎず、未来の自分や家族のために、前向きな気持ちで準備を始めてみましょう。

関連記事

この記事を共有

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)