はじめに:終活は“人生の片づけ”ではなく、“生き方の設計図”

人生の終わりを考える「終活」。しかし本来これは単なる物理的な整理ではありません。未来への不安を解消し、自分らしく生きるための行動設計とも言えます。特に20代の若いうちから始めることで、選択の自由が広がるのです。

「終活=高齢者のためのもの」という常識に対して違和感を抱く20代も増えています。身近な誰かの介護や、予想外の死後手続きが急にやってくることもあるからです。また、SNSやYouTubeで見かける“ミニマリスト”や“人生設計”への共感もうなずけます。

このように、自分の人生や暮らしを意図的に整理・設計することは、不安の軽減だけでなく「自由な選択」の土壌を育てていきます。まずは「終活はまだ早い」と思っている気持ちに、そっと視点を向け直してみましょう。

「終活」とは?──本来の意味と、20代における新しい向き合い方

終活の本来の意味

「終活」とは、当初「終(しまい)」に向けた「活動」、主に死後の手続きや財産分与、老後の生活設計などを指していました。人生の後半に向けた備えとして、ある種の整理整頓的な行為として認識されています。

20代にとっての終活=「自分らしい未来の選び方」

一方で、20代が終活に目を向ける場合、それは自分の未来を主体的に選ぶ行為とも捉えられます。まだまだ先のように思える人生の終わりや未来起点で、自分らしい「今」と「これから」を設計する試みです。

生きることと死ぬことの距離を縮め、“今”を主役にする活動に

死は常に人生の側にあるものです。だからこそ、その存在感を認めることは「今」を大切に生きるための手がかりになります。死との距離が縮まれば、今の選択や行動も鮮明になるのです。

ここで注目されているのが「デス活」という考え方

「デス活」とは、死をタブーやネガティブなものとせず、逆算して人生を見直すライフデザイン手法です。30代〜50代中心に語られてきましたが、20代でも取り入れることで「今の自分に何が必要か」を明確にする有力なきっかけになります。

20代の終活は何から始めればいい?

ここでは、実生活に落とし込みやすい具体的なステップを紹介します。

身辺の断捨離

物理的にモノを減らす行為は、気持ちと時間の「整理」に直結します。部屋がすっきりするだけでなく、何が自分にとって価値かが見えてきて、判断の軸も鍛えられるのです。

イメージ:

- クローゼット:計10着→お気に入り4着に

- 書籍:読みたくなる本だけを残して棚に余裕を

- デスク:文具や資料は使用頻度順に整理

デジタル整理(SNS、クラウド、サブスク、写真など)

現代人にとって情報整理は心の整理でもあります。写真やSNS投稿の振り返り、サブスク解約、クラウドのファイル整理など、小さな行動が気持ちを軽くしてくれます。

イメージ:

- 写真:3年以内で見返すものだけカテゴリ分け

- サブスク:使用頻度が低いサービスを月1件見直し

- SNS:思い出と感情にアンテナを巡らせ、残したいものを選ぶ

エンディングノートの作成

エンディングノートと聞くと「誰かのための遺言」とイメージしがちですが、実は「価値観ノート」として自分の人生設計に活用できます。例えば「将来どうありたいか」「誰といたいか」などの項目を記し、自分にとっての豊かさを可視化するのです。

記入例:

項目 | 内容 |

将来の夢 | 自分のペースで暮らせる田舎の拠点をつくる |

大切にしたい人 | 学生時代の仲間と定期的に集まる関係 |

仕事観 | 好きなことを軸にしつつ生活基盤を安定させたい |

ライフプラン・資産設計

20代で計画的に資産や生活設計を始めることは、その後の「生きやすさ」に直結します。学生ローン、就職、住まい、貯金・投資、保険などを見渡して、自分の全体像を把握することで、選択に迷いが減ります。

家族との終活対話への第一歩

自分の終活を始めることは、家族の終活へと自然につながるきっかけになります。終活話題はタブーとされがちですが、「自分の準備」から切り出せば、相手も話しやすくなります。親子・兄弟との対話が、一層思いやりのある関係を育みます。

FIRE志向と終活の接点──「人生を設計する」という共通点

ライフプランや資産設計を考える中で、単に「貯金を増やす」「老後の準備をする」だけではなく、もっと主体的に自分の未来をデザインしたいと考える人が増えています。そこで注目されるのが、FIRE(Financial Independence, Retire Early)という考え方です。

ライフプランを立てる上で「どのように働き、どのように時間を使い、どんな生活を送りたいか」を考えることは重要です。終活が「人生の最終段階の準備」であるのに対し、FIREは「自分の理想とするライフスタイルを早めに実現するための戦略」です。つまり、どちらも“人生をより自分らしく設計する”という点で重なり合っています。

FIREとは「早期リタイア」だけでなく「自由な時間を自分でつくる生き方」

FIREというと、単純に「働かずに暮らす」イメージが強いかもしれませんが、実際は「自分の時間を自由にデザインできる状態」を目指すものです。具体的には、副業や投資による収入源を増やし、会社に依存しない働き方や暮らし方を選べる状態を指します。

この発想は、資産設計やライフプランを考える中で非常に役立ちます。「何歳まで働きたいか」「どんな仕事をしたいか」「どれくらいの生活費が必要か」といった具体的なシミュレーションは、終活とFIRE両方に共通する準備です。

収支・支出・時間・人間関係を見直し、自分にとって必要なものを選び取る

FIREを目指す過程では、無駄な支出や時間、人間関係まで含めて見直すことが必須です。たとえば:

- 固定費(家賃、通信費、保険)の最適化

- 日々の行動ログをとって、時間の使い方をチェック

- ストレスを感じる人間関係を距離感調整

これらの取り組みは、そのまま終活の「身辺整理」や「デジタル整理」と同じ考え方です。つまり、FIREを意識することが終活の一環になるということです。

終活もまた、“余計なものを持たず、自分らしい人生を築く”という視点に通じている

ライフプランを描く際に重要なのは「何を持ち、何を持たないか」を明確にすることです。これはFIREでも終活でも共通するテーマです。自分にとって本当に必要なもの、心地よいものだけを残す。それが結果的に「無駄のない、納得できる人生」を実現する鍵になります。

20代から「いつかやる」ではなく、「今やる」と決める意志が、後悔しない人生を支える

「ライフプラン」や「終活」と聞くと、まだ先の話だと感じる20代も多いでしょう。しかし、今この瞬間から考え始めることで、10年後・20年後の自分が大きく違ってきます。人生はいつも計画通りに進むとは限りませんが、早くから設計図を描いておけば、変化にも柔軟に対応できる土台ができます。

終活とFIRE、ライフプランの三者はすべて「人生をより良くするための設計図」という共通点があります。20代のうちにその図面を描き始めれば、後悔の少ない豊かな人生が実現できるでしょう。

若いうちから終活を始めるメリット

将来への漠然とした不安が“具体的な行動”に変わる

20代は社会人生活のスタート地点。これからどう生きるかに不安を抱く人も多いでしょう。終活を通じて、将来の不安を単なる漠然としたものから、具体的なプランやアクションに変えることができます。

- 住まい:賃貸か購入か、どこに住みたいか

- キャリア:どの業界・職種でどのくらい働きたいか

- お金:貯蓄目標、保険や投資の選び方

「自分にとって大切なこと」が整理され、判断の軸ができる

終活を意識することで、自分にとって何が一番大事かが見えてきます。これは人生のあらゆる場面での判断基準になります。

たとえば、転職を考えるときや人間関係で悩んだとき、「自分の人生設計に合っているか」を基準にすることで、迷わずに決断できるようになります。

無駄な出費や選択を減らせる

身辺整理やデジタル整理を進めることで、ムダなモノやサービスに支出する機会が減ります。必要以上に高価な保険やサブスク、買い物依存などから距離を置けるようになります。

親や大切な人の終活にも前向きに関われる

自分自身が終活を意識していると、自然と家族や大切な人にもその重要性を伝えたくなります。親世代にとっては「自分たちの子どもがそんなことを考えている」と知るだけでも、大きな安心材料になります。

“もしも”のときに、備えが「自分」と「周囲」を助けてくれる

予期しない事故や病気は誰にでも起こり得ます。エンディングノートや資産管理、連絡先リストの整理ができていれば、自分も家族も、いざという時にスムーズに対応できるのです。これは精神的にも大きな支えになります。

家族との終活の話し方──嫌がられずに話題にするコツ

「自分の準備をしているんだけど…」と自分から切り出す

終活というとどうしても「親のため」というイメージが強く、話題にする際に壁を感じることもあります。そこでおすすめなのが「自分のこと」を起点に話す方法です。

「最近、自分の暮らしを見直しているんだ」といった自然な切り出し方であれば、相手も身構えずに耳を傾けやすくなります。例えばライフプランや資産設計について考え始めた話をするのも良いでしょう。

親のモノの片付けを手伝うと、自然に話がしやすくなる

「家の片付けを手伝う」という形で家族と一緒に作業する中で、終活の話題を自然に取り入れる方法もあります。実際に手を動かしながら、「これ、どうする?」という具体的な場面を通じて自然と会話が生まれます。

例えば古いアルバムや書類の整理を手伝うことで、過去の思い出話や今後の暮らし方について話すきっかけになります。

老後や死の話題ではなく、“今の暮らしをどうしたいか”から入る

終活という言葉そのものが重く感じる場合は、「今の暮らしをもっと良くするために」という視点で話を始めるのが効果的です。

たとえば、「もっとスッキリした暮らしをしたい」「お金の管理を楽にしたい」といったテーマから入ることで、自然と将来のことも話題にしやすくなります。

親世代は「急にそんな話をしないで」となることも多いため、時間をかけて段階的に

いきなり「終活しよう」と話すと拒否反応を示す親世代も多いものです。まずは一度にすべて話そうとせず、小さなテーマから少しずつ広げていくことが大切です。

- 第一段階:家の片付けや収納整理

- 第二段階:保険や資産管理の話

- 第三段階:エンディングノートや葬儀の話

段階的に進めることで、心理的な負担を減らしつつ大切な話を共有できます。

あくまで「助けたい・支えたい」という気持ちを前提に伝える

終活の話をする際は、「心配だから」「不安だから」ではなく、「一緒に準備をして安心したい」「困った時に助け合えるようにしたい」という前向きな気持ちを伝えることが重要です。

相手に負担をかけたいわけではなく、むしろお互いを支え合うための準備であることを丁寧に説明することで、理解や協力を得やすくなります。

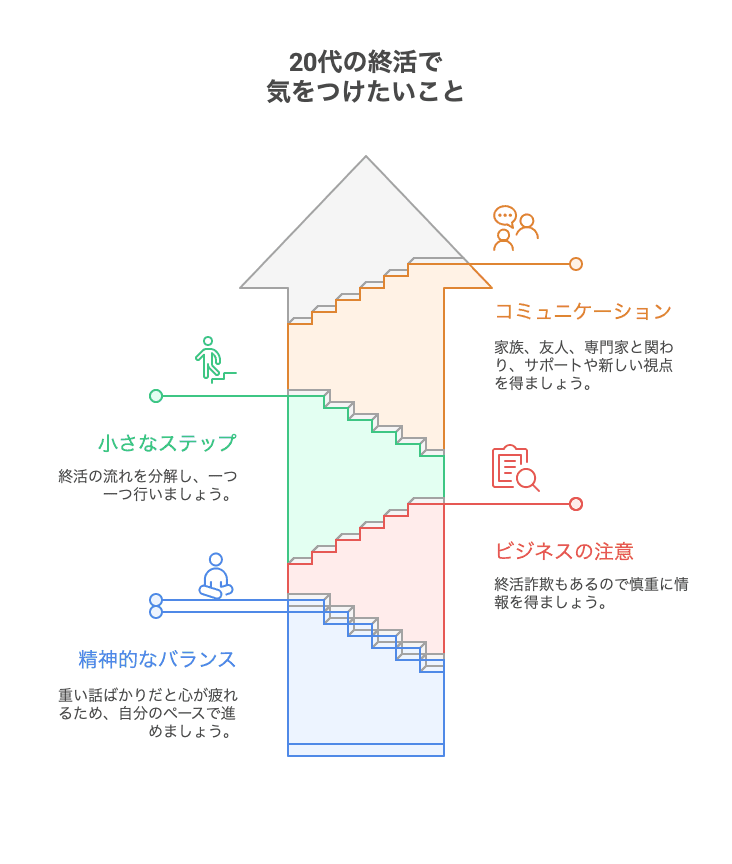

気をつけたいこと:若いからこそ意識すべき終活の注意点

“死”や“保険”の話に引っ張られすぎると精神的に疲れることも

終活を考え始めると、どうしても「死」や「保険」といった重いテーマに意識が集中しがちです。しかし、それが行き過ぎると心が疲れてしまうこともあります。

無理にすべてを一気に整えようとせず、ペースを大切にしましょう。特に20代は「未来の準備」と「今の楽しみ」をバランスよく考えることが大切です。

終活を不安ビジネスに利用するようなサービスも存在するため注意

市場には「終活ビジネス」として高額なサービスや商品を売り込むケースもあります。必要のない保険や、過剰なサポート費用などには慎重になりましょう。

以下のポイントを押さえておくと安心です。

- 契約内容を必ず確認する

- 複数のサービスを比較検討する

- 公的な情報(消費者庁や自治体)も参考にする

できる範囲からでOK──「全部整える」必要はない

終活というと「一度にすべてを整えなければ」と思いがちですが、実際は小さなステップから始めることが大切です。

- まずは身辺の断捨離から

- 次にエンディングノートの一部記入

- 徐々にライフプランや資産設計へ

完璧を求めすぎず、できる範囲で続けることが長続きの秘訣です。

一人で抱え込まず、話せる人とつながりながら進めることが大切

終活は個人の作業に見えますが、実は家族や友人、専門家とのコミュニケーションが非常に重要です。

- 親しい友人と情報交換

- 終活セミナーやイベントに参加

- ファイナンシャルプランナーや行政書士への相談

誰かと話すことで新しい視点が得られ、不安や悩みも軽くなります。積極的に周囲と関わりながら進めましょう。

まとめ:自分らしく、納得して生きるための準備

終活とは、一見「人生の終わり」に備える活動のように感じられるかもしれません。しかし、今回ご紹介したように、それは単なる“死の準備”ではなく、“今をもっと豊かに生きる”ための習慣でもあります。特に20代という若い世代にとって、終活は自分らしい未来を築くための有効な手段になり得ます。

たとえば、FIREやミニマリズム、人生設計に関心を持っている方なら、終活はその延長線上にある自然な考え方と言えるでしょう。自分にとって本当に必要なものだけを選び取り、モノや情報、時間、人間関係すべてを最適化していくプロセスは、自分自身をより深く理解する機会にもなります。

「今の自分にとって必要なもの」に気づくことは、10年後の安心と自由につながります。未来はいつも不確かですが、自分でコントロールできる部分をしっかり整えておくことで、より納得感のある人生を送ることができるのです。

最後に、終活を始めるタイミングは早ければ早いほど良いですが、焦る必要はありません。まずは身近な整理やライフプランの見直しから、小さな一歩を踏み出してみてください。それが、あなた自身の未来をより良いものへと導くはずです。

この記事を共有