生前整理の進め方を完全ガイド!家族に迷惑をかけない具体的な方法

公開日: 更新日:

「生前整理」と聞くと、「まだ早いのでは?」と思う方も多いかもしれません。しかし、人生の終わりを意識する年齢になってからではなく、元気なうちに少しずつ進めることが大切です。

本記事では、生前整理の基本から具体的な進め方、財産管理や相続対策、エンディングノートの活用法まで詳しく解説します。家族に迷惑をかけないためにも、今のうちから準備を始めましょう。

1. 生前整理とは何か?

生前整理の定義と目的

生前整理とは、「自分が元気なうちに、身の回りの物や財産を整理し、家族への負担を減らすこと」を指します。一般的な片付けや断捨離と異なり、自分が亡くなった後のことまで考え、財産や重要書類の管理、相続準備まで含めた整理を行うのが特徴です。

主な目的は以下の3つです。

1.家族の負担を軽減する

・遺品整理は、残された家族にとって精神的・肉体的に大きな負担になります。

・事前に整理しておくことで、家族が困ることなくスムーズに手続きを進められます。

2.相続トラブルを防ぐ

・財産が整理されていないと、相続時にトラブルが発生しやすくなります。

・事前に資産を明確にし、遺言書を準備することで、遺族間の争いを防げます。

3.自分の人生を見直し、今後の生活を充実させる

・不要なものを処分することで、住環境が改善され、ストレスが減ります。

・過去を振り返り、これからの人生をより充実させるための準備ができます。

生前整理の重要性と必要性

日本では高齢化が進み、生前整理の必要性がますます高まっています。 近年は「終活」という言葉が一般的になり、元気なうちから自分の身の回りを整理する人が増えています。

生前整理をしないまま亡くなった場合、家族が直面する問題には以下のようなものがあります。

・遺品整理に膨大な時間と労力がかかる

・遺産分割をめぐるトラブルが発生しやすい

・必要な書類が見つからず、相続手続きが滞る

・住まいの処分に時間がかかり、固定資産税などの負担が増える

これらの問題を防ぐためにも、生前整理は「やらなくてはいけないこと」として計画的に進めることが大切です。

生前整理のメリットとデメリット

生前整理には多くのメリットがありますが、デメリットも理解した上で計画を立てましょう。

メリット

・物の整理ができ、すっきりと暮らせる

・家族が遺品整理の負担を軽減できる

・相続や遺言の準備がスムーズに進む

・財産の見直しができ、無駄な出費を減らせる

・人生を振り返り、今後の目標を再確認できる

デメリット

・時間と労力がかかる(特に持ち物が多い人は大変)

・物を手放すことに抵抗を感じる場合がある

・家族と意見が食い違う可能性がある(何を残すか、処分するかで対立することも)

生前整理を進める際は、家族とよく話し合いながら、無理のないペースで進めることが重要です。

2. 生前整理を始めるタイミング

理想的なタイミングと時期

「生前整理はいつ始めるのがベスト?」という質問をよく耳にしますが、できるだけ早い段階から始めるのが理想的です。

特に以下のようなライフイベントのタイミングで始めると、スムーズに進めやすくなります。

子どもが独立したとき

・子育てが一段落し、家のスペースが空くタイミングで整理を始めるとよい。

退職したとき

・仕事をリタイアし、時間に余裕ができるので、計画的に取り組める。

大きな病気やケガを経験したとき

・体調を崩した経験があると、生前整理の必要性を実感しやすい。

年齢別の進め方

年齢によって生前整理の進め方が異なります。 自分のライフステージに合わせた計画を立てましょう。

40代:準備段階

・不要なものを少しずつ減らす。

・財産や保険の状況を確認し、リスト化しておく。

・デジタルデータ(SNS、オンラインバンクなど)の整理を始める。

50代:本格的な生前整理

・持ち物を減らし、必要なものだけを残す。

・相続について考え、エンディングノートを書き始める。

・家族と話し合いをし、希望を伝えておく。

60代以降:最終確認と調整

・遺言書を作成し、法的な手続きを行う。

・介護や終末医療についても検討する。

・定期的に整理を見直し、アップデートする。

生前整理を始める理由

多くの人が「まだ早い」と思って先延ばしにしがちですが、早めに始めることで以下のようなメリットがあります。

・自分で意思決定できる(判断力がしっかりしているうちに整理できる)

・高齢になると整理が大変になるため、体力があるうちに進められる

「まだ大丈夫」と思っているうちに、少しずつ始めるのが理想です。

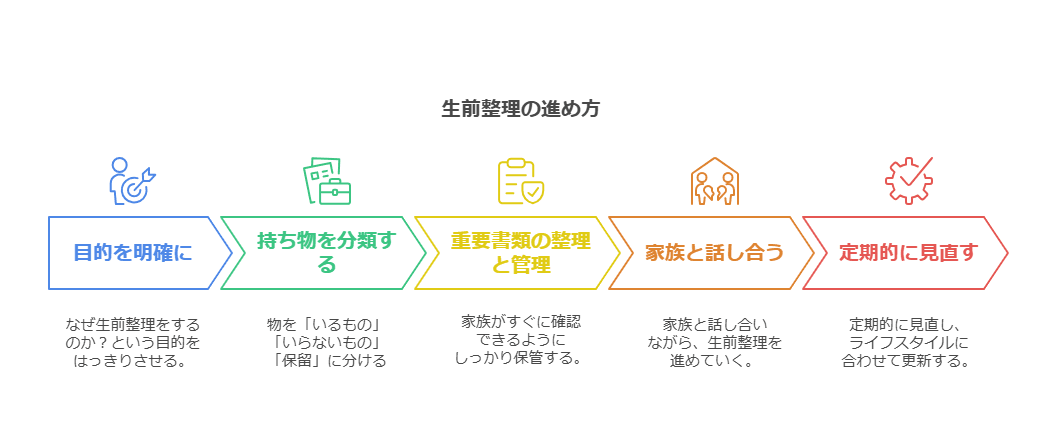

3. 生前整理の進め方

具体的なステップと手順

ステップ① 目的を明確にする

まずは、「なぜ生前整理をするのか?」という目的をはっきりさせましょう。目的が明確になると、作業に対するモチベーションも上がります。

よくある目的の例

・家族に負担をかけたくない → 遺品整理の手間を減らすために行う

・老後を快適に暮らしたい → 物を減らし、すっきりした生活を目指す

・相続トラブルを防ぎたい → 財産を整理し、分配方法を決める

このように目的を明確にすることで、生前整理のゴールが見えやすくなります。

ステップ② 持ち物を分類する(整理・断捨離)

物の整理は「いるもの」「いらないもの」「保留」に分類することが基本です。

おすすめの分類方法(3つのボックスを使う)

・ 必要なもの(残す) → これからも使うもの、大切な思い出の品

・ 不要なもの(手放す) → 使っていないもの、価値がないもの

・ 保留(判断に迷うもの) → すぐに捨てる決断ができないもの

判断のポイント

・1年以上使っていないもの → ほぼ不要

・代替できるもの(似たようなものが複数ある) → 1つに絞る

・「捨てたら後悔するか?」を考える → 直感的に迷うものは保留

不要なものの処分方法

不要になったものは、適切な方法で処分しましょう。

種類 | 処分方法 |

|---|---|

服・バッグ | リサイクルショップ、寄付、フリマアプリ |

家電・家具 | 不用品回収、リサイクルショップ、自治体の回収 |

書類 | シュレッダー処理、デジタル化 |

写真・アルバム | スキャンしてデータ保存、厳選して残す |

注意点

・貴重品(通帳、印鑑、貴金属など)は慎重に管理

・大切な思い出の品は、家族と相談して決める

ステップ③ 重要書類の整理と管理

物の整理と並行して、重要書類の整理も進めましょう。 いざというときに、家族がすぐに確認できるようにすることが大切です。

整理すべき重要書類のリスト

・ 身分証明書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

・ 財産関係の書類(預金通帳、株式、保険証券、不動産関連)

・ 相続に関わる書類(遺言書、エンディングノート、財産目録)

・ 医療・介護に関する書類(健康保険証、診察券、介護保険証)

整理方法のポイント

・1つのファイルにまとめる(クリアファイルやバインダーを活用)

・デジタルデータ化する(スマホやPCでスキャンして保存)

・家族に保管場所を共有する(誰がどの書類を管理するかを決めておく)

特に財産関係の書類は、相続トラブルの原因になりやすいため、しっかり整理しておきましょう。

ステップ④ 家族と話し合う

生前整理を進めるうえで、家族とのコミュニケーションが非常に重要です。

話し合いをしないと起こりうる問題

・家族が知らないまま、重要なものを処分してしまう

・財産分配の考えが伝わらず、相続トラブルになる

・介護や終末医療の希望が伝わらない

話し合いのポイント

・生前整理の意図を伝え、協力を求める

・何を残すか、処分するかを家族と相談する

・遺言やエンディングノートについて説明する

「まだ元気だから大丈夫」と思わず、早めに家族と話し合うことでトラブルを防ぐことができます。

ステップ⑤ 定期的に見直す

生前整理は、一度やって終わりではありません。定期的に見直し、ライフスタイルに合わせて更新することが重要です。

おすすめの見直しタイミング

・年に1回、誕生日や年末年始にチェックする

・大きなライフイベント(退職、引っ越し、病気など)のとき

生前整理を習慣化することで、常に快適な暮らしを維持しながら、家族に迷惑をかけない準備ができます。

身の回りの物品の整理方法

具体的な整理方法として、「エリアごと」に進めるのが効果的です。

エリア別の整理のコツ

エリア | 整理のポイント |

|---|---|

クローゼット・衣類 | 1年着なかった服は処分 |

キッチン | 使っていない食器や調理器具を処分 |

書類・本 | 必要な書類はスキャン、不要なものは処分 |

リビング | 思い出の品を厳選して整理 |

特に「クローゼット」「キッチン」「書類」は、物が溜まりやすいエリアなので、こまめに整理するのがポイントです。

遺品整理と生前整理の違い

「生前整理」と「遺品整理」は似ていますが、大きな違いがあります。

・遺品整理 → 亡くなった後に家族が行う整理

・生前整理 → 自分自身が元気なうちに行う整理

生前整理をしないと、遺品整理の負担が増えるため、家族のためにも早めに進めることが重要です。

4. 財産の整理と管理

生前整理を進めるうえで、財産の整理と管理は最も重要なポイントです。財産を整理せずに亡くなると、家族が相続手続きに苦労するだけでなく、遺産分割をめぐるトラブルが発生する可能性もあります。

財産目録の作成方法

財産目録とは、所有する資産と負債を一覧にまとめたものです。財産目録を作成することで、自分の資産を明確に把握できるだけでなく、相続時に家族がスムーズに手続きを進めることができます。

財産目録に記載するべき内容

財産の種類 | 具体例 | 記載すべき内容 |

|---|---|---|

不動産 | 自宅、土地、マンション、別荘 | 所在地、面積、登記情報、評価額 |

預貯金 | 銀行口座、郵便貯金、ネットバンク | 銀行名、支店名、口座番号、残高 |

有価証券 | 株式、投資信託、国債、社債 | 銘柄、証券会社名、口座情報 |

生命保険 | 生命保険、医療保険、年金保険 | 保険会社名、契約内容、受取人 |

負債 | 住宅ローン、借金、クレジットカードの未払い | 借入先、残高、返済計画 |

財産目録を作るメリット

・自分の資産を正確に把握できる

・相続人が財産をスムーズに整理できる

・相続トラブルを未然に防げる

作成のポイント

・紙のリストだけでなく、エクセルやクラウドにデータとして残すのも有効

・通帳や保険証券のコピーを添付しておくと、より分かりやすくなる

・定期的に更新する(年に1回、誕生日や年末など)

銀行口座やデジタルデータの整理

現代では、金融資産だけでなく、デジタルデータの管理も重要になっています。スマートフォンやパソコン、クラウドサービスに多くの情報が残っているため、整理しないと家族がアクセスできず困ることがあります。

整理するべきデジタル資産

種類 | 具体例 |

|---|---|

銀行口座 | オンラインバンキングのID・パスワード |

クレジットカード | 利用状況・自動引き落としの契約内容 |

SNSアカウント | Facebook、Instagram、X(旧Twitter) |

メールアドレス | Gmail、Yahoo!メールなど |

サブスクリプション | Netflix、Amazon Prime、Spotifyなど |

整理のポイント

・不要な銀行口座は解約する(長期間使っていない口座は整理)

・ID・パスワードをリスト化して保管する(紙に書く、またはパスワード管理アプリを使用)

・家族に必要な情報を伝えておく(いざというときにアクセスできるように)

注意点

・銀行口座は凍結されると家族が引き出せなくなるため、リストを作成しておくことが重要

・SNSアカウントは「メモリアルアカウント」に設定できる場合がある(Facebookなど)

不用品の処分と買取方法

生前整理では、価値のあるものを適切に処分することも重要です。処分する際は、「捨てる」「売る」「寄付する」の3つの選択肢があります。

不用品の処分方法

品目 | 処分方法 |

|---|---|

衣類 | リサイクルショップ、古着回収、寄付 |

家具・家電 | リサイクルショップ、自治体の粗大ごみ回収 |

本・CD・DVD | 古本買取業者、フリマアプリ |

貴金属・ブランド品 | 買取専門店、オークションサイト |

買取を利用するメリット

・現金化できるため、資産の整理につながる

・捨てるより環境に優しい(リユースできる)

高価買取のコツ

・付属品(箱、保証書、鑑定書など)を揃える

・きれいにしてから査定に出す(汚れを落とすだけで査定額UP)

・複数の買取業者を比較する(相見積もりを取るとより高く売れる)

注意点

・悪質な買取業者に注意(訪問買取での強引な営業に気をつける)

・処分に費用がかかる場合もある(家電リサイクル法対象の品目など)

5. 家族とのコミュニケーション

生前整理を進めるうえで、家族とのコミュニケーションは非常に重要です。整理を一人で進めることもできますが、家族と話し合いながら進めることで、相続トラブルの回避や家族の理解を得ることができます。

生前整理の共有と家族への説明

生前整理は、家族にしっかりと意図を伝え、理解してもらうことが大切です。突然「生前整理をする」と言っても、家族が驚いたり、不安に思ったりすることがあります。

家族への説明のポイント

1.生前整理を始める理由を明確に伝える

・「家族に迷惑をかけたくないから」

・「スッキリした暮らしをしたいから」

・「相続のトラブルを防ぐため」

2.整理の進め方を共有する

・「どこから片付けるのか」

・「どの書類を整理するのか」

・「処分するものと残すものの基準」

3.家族の意見を尊重する

・大切なものの処分は、家族と話し合って決める

・財産の分配についても、事前に意見を聞く

話し合いのタイミングの例

・家族が集まる年末年始やお盆の時期

・遺品整理の経験があったとき(親戚の相続問題をきっかけに話す)

・大きなライフイベントの前後(退職、引っ越しなど)

トラブルを避けるための対策

生前整理を進める際、家族間の意見の違いによるトラブルが発生することがあります。 これを防ぐためには、以下のポイントに注意しましょう。

よくあるトラブル例と対策

トラブルの例 | 対策 |

|---|---|

家族が生前整理に反対する | 「自分の意思で整理したい」と冷静に伝える |

相続の分配について意見が分かれる | 遺言書を作成し、希望を明確にする |

捨てるものと残すものの判断が合わない | 思い出の品は家族と相談しながら整理する |

財産についての情報を家族が知らない | 重要書類をまとめ、保管場所を共有する |

トラブルを防ぐための3つのポイント

1.家族全員で話し合う機会を持つ(LINEグループなどで情報共有も◎)

2.決定事項は書面に残す(エンディングノートに記録)

3.専門家(弁護士・税理士)に相談する(相続問題が発生しそうな場合)

家族への思いを伝える方法

生前整理は、単なる片付けや財産整理ではなく、「家族への感謝の気持ちを伝える機会」でもあります。

家族への思いを伝える方法

方法 | 具体的な内容 |

|---|---|

エンディングノートを書く | 感謝の言葉や希望を書き残す |

手紙を書く | 家族ごとに手紙を残す |

思い出の写真やアルバムを整理する | 家族で一緒に見返しながら整理する |

家族旅行や食事会を企画する | 生前整理の話をする機会を作る |

エンディングノートに記載するとよいこと

・家族へのメッセージ(「これまでありがとう」「これからも仲良く」)

・財産や相続についての考え

・医療・介護の希望(延命治療の有無、介護方針など)

家族に自分の気持ちを伝えておくことで、亡くなった後に「親の意思を尊重できた」と感じてもらうことができます。

6. エンディングノートの活用

エンディングノートとは、自分の人生の記録や、家族に伝えたいことをまとめておくノートのことです。

「遺言書と何が違うの?」と思うかもしれませんが、エンディングノートには法的な効力はなく、自分の気持ちや希望を自由に書き残せるものです。

エンディングノートの書き方

エンディングノートの書き方

カテゴリ | 具体的な内容 |

|---|---|

基本情報 | 氏名、生年月日、血液型、本籍地、マイナンバー |

家族・親族の情報 | 配偶者、子供、兄弟姉妹、親族の連絡先 |

財産情報 | 預貯金、不動産、株式、保険、負債の一覧 |

医療・介護の希望 | 延命治療の希望、認知症になった場合の対応 |

葬儀・お墓の希望 | 宗教、葬儀の形式、戒名の有無、お墓の場所 |

デジタル情報 | SNSアカウント、メール、ネット銀行のログイン情報 |

家族へのメッセージ | 感謝の言葉、伝えたいこと、思い出の記録 |

書き方のポイント

・決まっている部分から書き始める(全部を一度に書こうとしない)

・箇条書きでOK(難しく考えず、伝えたいことをシンプルに)

・手書きでもデジタルでも可(家族が分かりやすい方法で)

・定期的に更新する(状況が変わることを想定)

エンディングノートを書くときの注意点

・法的効力はないため、遺言書と併用する

・家族が見つけやすい場所に保管する

・「家族に読んでほしくないこと」は書かない(不要なトラブルを避ける)

必要事項の記載と管理方法

エンディングノートは、一度書いたら終わりではなく、定期的に内容を見直し、更新することが大切です。

エンディングノートの管理方法

管理方法 | ポイント |

|---|---|

紙のノート | 市販のエンディングノートを利用し、ファイルやバインダーで整理 |

デジタルデータ | パソコンやクラウド(Googleドライブなど)に保存 |

USBメモリや外付けHDD | 重要情報をデータ化し、安全な場所に保管 |

エンディングノートの保管場所

・家族がすぐに見つけられる場所(遺言書と一緒に保管すると◎)

・鍵付きの引き出しや金庫(第三者に見られたくない場合)

・信頼できる家族や親族に保管をお願いする

注意点

・デジタルデータで作成する場合は、ログイン情報やパスワードを家族に伝えておく

・保管場所を家族に知らせておかないと、存在が分からず無駄になる

エンディングノートのメリット

エンディングノートを作成するメリット

1. 自分の人生を振り返り、整理できる

・書くことで、「何が大切か」「これからどう生きたいか」が明確になる

・自分自身の価値観を再確認できる

2. 家族に負担をかけず、スムーズに手続きを進められる

・預貯金や保険の情報を整理することで、家族が相続手続きをスムーズに行える

・介護や医療の希望が明確になるため、家族が判断に迷わない

3. 相続トラブルを防ぐ

・遺産の分配について書いておくことで、家族間の揉め事を減らせる

・遺言書と併用することで、より確実に意思を伝えられる

4. 家族への「最後のメッセージ」を残せる

・直接伝えられない思いを、文章として残せる

・家族がノートを読むことで、故人の気持ちを知ることができる

家族がエンディングノートを見て助かること

情報 | 家族にとってのメリット |

|---|---|

銀行口座・財産情報 | 相続手続きがスムーズになる |

医療・介護の希望 | 治療方針を家族が決めやすい |

葬儀の希望 | 故人の意思に沿った形で葬儀ができる |

SNS・デジタル情報 | アカウントの削除や管理ができる |

エンディングノートを書くべき人は?

エンディングノートはこんな人におすすめ!

・家族に迷惑をかけたくない人

・自分の意思を明確に伝えたい人

・相続や財産整理をスムーズにしたい人

・終活を考えている人

・独身の人・子どもがいない人(誰が財産を管理するかを明記できる)

7. 業者に依頼する場合

生前整理を進める中で、「自分では整理しきれない」「時間がない」「家が広すぎて手が回らない」と感じることがあるかもしれません。

そんなときに役立つのが生前整理の専門業者です。プロに依頼することで、短時間で効率よく整理が進み、必要に応じて買取や遺品整理のサポートも受けられます。

生前整理業者の選び方

生前整理業者を選ぶ際のポイント

1. 生前整理の実績が豊富な業者を選ぶ

・遺品整理や不用品回収だけでなく、「生前整理の実績があるか」を確認する。

・終活カウンセラーや遺品整理士などの資格を持っている業者は、安心感が高い。

2. 料金体系が明確な業者を選ぶ

・「見積もり無料」の業者を選び、料金体系が明確かどうかをチェック。

・「追加料金がかからないか」を事前に確認する。

3. 買取サービスの有無を確認する

・家具・家電・貴金属など、価値のあるものを買い取ってもらえるかを確認する。

・買取可能な場合、現金化できるため費用を抑えられるメリットがある。

4. 口コミ・評判をチェックする

・実際に利用した人のレビューや口コミを確認し、対応の良し悪しを把握する。

・業者の公式サイトだけでなく、Googleレビューや比較サイトも参考にする。

5. 複数の業者に見積もりを依頼する

・料金やサービス内容を比較するために、最低3社以上に見積もりを取るのがおすすめ。

悪質な業者に注意!

・「不用品を処分するだけ」と言いながら、高額請求するケースがある。

・「無料回収」と宣伝し、後から追加料金を請求される場合もある。

・強引な営業をする業者には要注意!契約前に慎重に判断することが大切。

業者への依頼の流れ

実際に生前整理を業者に依頼するときの流れを紹介します。

生前整理の依頼の流れ

1.業者を探し、見積もりを依頼する

・インターネットや口コミを活用し、候補の業者をピックアップ。

・電話やメールで問い合わせ、無料見積もりを依頼する。

2.業者と相談し、作業内容を決定する

・「どの範囲を整理するのか」「買取してもらえるものはあるか」などを確認。

・希望に応じて、遺言書作成や不動産整理の相談もできる場合がある。

3.見積もりを比較し、契約を結ぶ

・料金やサービス内容を比較し、最適な業者を選ぶ。

・契約内容をしっかり確認し、不明点があれば質問する。

4.作業当日、スタッフが訪問して整理作業を開始

・必要なもの・不要なものを仕分けし、処分・買取・寄付の手続きを進める。

・作業中に迷った場合は、業者と相談しながら進めることも可能。

5.作業完了後、最終確認を行う

・「必要なものが適切に残されているか」を確認。

・料金の支払いを行い、作業完了。

作業時間の目安

作業範囲 | 所要時間(目安) |

|---|---|

1K・1R(単身向け) | 2〜4時間 |

2DK・3DK(ファミリー向け) | 5〜8時間 |

一軒家 | 1〜2日間 |

注意点

・「分別や梱包を自分で行うか」「すべて業者に任せるか」で作業時間が変わる。

・事前に「残しておきたいもの」をリストアップしておくとスムーズ。

費用の相場と検討ポイント

生前整理の費用相場(業者によって異なる)

作業内容 | 料金相場(目安) |

|---|---|

1LDK | 10万円~20万円 |

3LDK | 20万円~40万円 |

一軒家(5LDK以上) | 30万円~50万円 |

不用品回収のみ | 1万〜5万円 |

買取可能なものが多い場合 | 実質負担額が減ることも |

費用を抑える方法

1.不用品をできるだけ自分で処分する(自治体の回収サービスを利用)

2.買取サービスを利用する(ブランド品・貴金属・家電など)

3.割引キャンペーンを活用する(早割・シニア割引がある業者も)

4.複数社に見積もりを依頼し、価格交渉する

「激安」をうたう業者には注意!

・相場より極端に安い業者は、追加料金を請求するケースがある。

・見積もり時に「総額いくらか」を必ず確認することが大切。

8. 必要書類の準備と管理

生前整理を進めるうえで、財産や相続に関する重要書類の準備と管理は不可欠です。

「大切な書類が見つからない」「何を準備すればいいか分からない」という状況を防ぐため、必要書類を整理し、安全に保管しておくことが大切です。

遺言書や遺産分割の必要書類

生前整理で準備すべき主な書類リスト

書類の種類 | 具体的な内容 | 保管場所の例 |

|---|---|---|

身分証明書類 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート | 金庫、重要書類ファイル |

戸籍関係 | 戸籍謄本、住民票、除籍謄本 | 自治体で取得後、ファイル管理 |

財産関係 | 預貯金通帳、銀行口座リスト、不動産登記簿 | 重要書類フォルダー、金庫 |

遺言書 | 自筆証書遺言、公正証書遺言 | 公証役場、金庫、弁護士事務所 |

保険関係 | 生命保険証券、年金関連書類 | 保険会社の連絡先と共に管理 |

相続対策書類 | 財産目録、遺産分割協議書の下書き | 司法書士・弁護士と相談 |

遺言書の種類と特徴

遺言書の種類 | 特徴 | メリット・デメリット |

|---|---|---|

自筆証書遺言 | 自分で書く遺言 | 手軽に作成できるが、紛失・改ざんのリスクあり |

公正証書遺言 | 公証役場で作成 | 法的に強い効力を持ち、トラブル回避に有効 |

秘密証書遺言 | 内容を秘密にして保管 | 形式が厳しく、証人が必要 |

遺言書を作成するメリット

・財産分配の意思を明確にできる

・相続トラブルを防げる

・遺産分割協議の手間を省ける

注意点

・遺言書の内容は定期的に見直しが必要(家族の状況が変わることがあるため)

・自筆証書遺言は法務局での保管制度を活用すると安全

重要書類の保管場所と管理方法

書類の適切な保管場所

保管方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

自宅の金庫 | すぐに取り出せる | 火災や盗難のリスクあり |

銀行の貸金庫 | 安全性が高い | 相続人がすぐに取り出せない可能性あり |

公証役場 | 公的機関が管理 | 費用がかかる |

おすすめの管理方法

1.ファイルやバインダーで整理し、種類ごとに分類する

2.「何の書類がどこにあるか」を一覧にしておく

3.家族(信頼できる人)に保管場所を伝えておく

保管時の注意点

・重要書類は防火・防水対策をする(耐火金庫の使用がおすすめ)

・鍵の保管場所を家族に知らせておく(誰も開けられないと意味がない)

まとめ

生前整理は、単なる片付けや財産整理ではなく、自分の人生を振り返り、家族に思いやりを示す大切な作業です。

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、突然の病気や事故など、何が起こるか分かりません。 早めに準備を始めることで、自分自身も安心して過ごせるだけでなく、家族が困ることを防ぐことができます。

本記事では、生前整理の具体的なステップや財産管理、相続、エンディングノートの活用などについて詳しく解説しました。最後に、今からすぐに取り組めるポイントを整理し、締めくくります。

この記事を共有