はじめに|「まだ元気なうちに…」その決断が家族を守る

日常の忙しさに追われながらも、多くの人がふと立ち止まり考えるのは「将来」に関することです。特に親の介護を経験した人は、自分自身の老後についての備えを強く意識するようになります。認知症のリスクは、誰にでも起こりうるものです。統計的にも高齢者の約5人に1人が認知症を発症するとも言われ、これに伴う心理的・経済的・法律的な課題は決して他人事ではありません。

認知症は進行すると、本人の判断力が低下し、その人らしい人生設計や意思決定が難しくなります。そうなる前の“今”だからこそできる準備が存在します。本記事では、「法的備え」「生活設計」「家族との共有」という3つの観点から、認知症前の終活について実践的に解説します。人生の晩年を自分らしく、安心して過ごすために、どう行動すべきかを一緒に考えていきましょう。

認知症になると何が困るのか?終活を「前倒し」で考える理由

認知症の進行によって起こる具体的な問題には、財産管理、契約手続き、家族間の意思疎通などが挙げられます。

銀行口座や不動産は、本来本人しか操作できませんが、判断力の低下が進むと、凍結や凍結に近い状態になることがあります。さらに、未解約の契約や施設入居に際し、本人だけでは手続きが困難となり、家族側が代行を要する局面も増えます。その結果、家族の間で「意思がわからない・勝手に決めた」などのトラブルが起こるケースも散見されます。

こうしたトラブルを避けるためにも、判断力があるうちに「終活」を前倒しし、自分の意思や希望を形に残すことが重要です。判断力が残っている今こそ、できる限りの備えを整えておくことで、将来の後悔や混乱を最小限に抑えることができます。

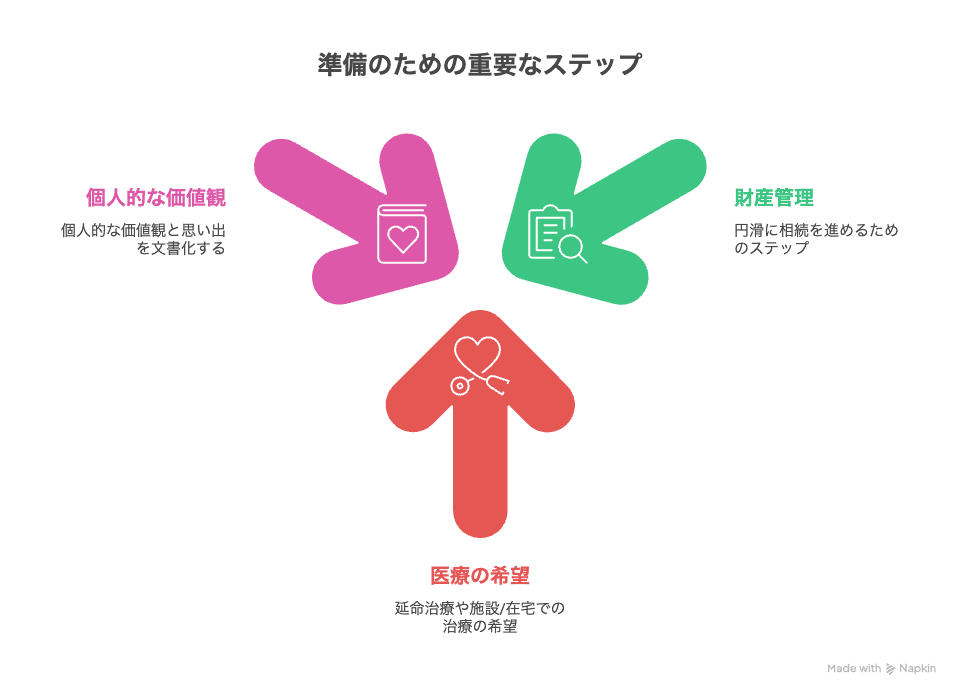

判断力がある今だからこそ整えておきたい3つのこと

所有財産の整理と管理の意思表示

まずは、預貯金、不動産、有価証券など、所有している財産を一覧化しましょう。表にすると構造化しやすく、必要な項目は以下のとおりです。

財産の種類 | 詳細情報例 |

預金 | 銀行名、支店名、口座番号、残高 |

不動産 | 所在地、面積、所有形態(共有・単独) |

有価証券 | 銘柄名、証券会社名、口座番号 |

保険・年金 | 加入先、保険内容、受取人名 |

その他資産 | 骨董品、貴金属、暗号資産など |

事前に整理した上で、財産管理委任契約や任意後見契約の活用も検討しましょう。また、公正証書遺言で「誰に何をどう渡したいか」を明示しておくことも大切です。専門家(弁護士・司法書士など)に相談し、法的に有効な形で意思を残すことが将来の安心につながります。

医療・介護に対する希望を伝える準備

次に大切なのは、医療や介護に関する希望を整理し、文章化することです。以下のような項目について、自分の意志をまとめておきましょう。

- 生きることへの考え:「延命治療を希望するか/しないか」

- 施設入居や在宅介護の希望

- 尊厳死宣言書や事前指示書の作成

- 痛みのケアや生活の質に関する価値観

家族と話すタイミングは早めが望ましく、具体的なエピソードを交えて伝えると、誤解なく共有できます。たとえば「もし意識が戻らなかったら家で過ごしたい」などといった例を交えることで、家族も共感しやすくなるでしょう。

自分らしさ・価値観の“見える化”

人生の最終章を迎えるにあたり、単に手続きだけでなく、心の準備も重要です。エンディングノートを活用し、次のような内容を書き残すと効果的です。

- 自分史的振り返り:生い立ち、家族、仕事、趣味など

- 思い出の場所や大切な写真

- 言葉や価値観:「大切にしてきた家訓」「伝えたい想い」

- 誰に何を託したいか(感謝の言葉など)

「おひとりさま」の方でも、連絡先や緊急時の連絡先を記載し、自分の価値観が伝わるようなノートを作ることで、いざというときに家族や親しい人が安心できます。

成年後見制度を理解する|もしもの時に家族を支える制度

任意後見制度と法定後見制度の違い

成年後見制度には、判断力があるうちに選ぶ「任意後見契約」と、判断力が低下した後に家庭裁判所が申し立てる「法定後見制度」の2種類があります。

- 任意後見制度は、自分が元気なうちに後見人を契約で決めておく仕組みです。後見人や手続き内容、開始条件などを公正証書で明確にしておきます。

- 法定後見制度は、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が後見人を選任します。ただし、自由度や本人の希望反映という点では、任意後見に比べて制限があります。

後見人ができること・できないこと

後見人には法的に定められた権限がありますが、万能ではありません。主な業務内容は以下の通りです。

- 財産管理:預貯金、不動産、有価証券の管理や処分

- 身上監護:施設入居の手続き、日常生活に関する支援(ただし医療同意は別制度が絡む)

- 契約手続き:不動産売買、重要契約の締結・解除など

逆に、医療行為に対する同意権は別途「成年後見・補助制度」や「医療代理制度」の範疇です。医療に関わる同意が必要な場合は、事前指示書や委任契約で対応を確保しましょう。

利用にかかる費用と手続きの流れ

任意後見契約を公正証書で作成する場合、数万円から十数万円の実費が必要です。報酬については契約書に記載された額にもとづき、月額数万円~数十万円程度が目安となります。法定後見では裁判所への申立てが必要で、ここでも数万円の費用が必要です。

具体的な手続きの流れは以下の通りです:

- 任意後見:公証役場で契約→家庭裁判所に届出

- 法定後見:家庭裁判所へ申し立て→鑑定人による判断→後見人選任

家族が後見人になるケースもありますが、報酬や責任も伴うため、家族間での話し合いと専門家相談が大切です。

認知症になってからでは遅い?進行後の終活の制限

認知症が進行してから終活をしようとしても、多くの制限に直面します。もっとも大きな課題は「判断能力の喪失」による法的な無効リスクです。

たとえば遺言書は、作成時点での判断能力(遺言能力)がなければ無効とされる可能性があります。認知症が進行していたり、医師の診断書に「意思表示が困難」と記されていたりすれば、たとえ本人がサインしていても、その遺言は無効になることがあります。

施設入居に関しても、本人の意思確認が前提となる契約が多く、家族だけでの手続きでは受け付けられないケースも。介護施設側は本人の同意を求める場合があり、同意できない状態では入所が見送られることすらあります。

財産処分にも大きな障害があります。不動産の売却や金融機関との契約変更などは、本人の意思確認が必要です。認知症が進行した後にこれらの手続きを行うには、成年後見人を立てる必要があり、時間も費用もかかります。さらに後見人が選任されても、財産の使途は厳しく監視されるため、家族が自由に資産を使って介護費用に充てることも難しくなります。

しかし、すでに認知症が進行してしまった場合でも、サポート手段は残されています。以下にその代表的な例を挙げます。

- 成年後見制度の活用:家庭裁判所の申し立てにより、法定後見人が選任され、財産の管理や必要な契約の代行を行うことができます。ただし、後見人には裁量の制限があり、必ずしも本人や家族の希望通りに進められるとは限りません。

- 福祉サービスの利用:地域包括支援センターやケアマネジャーを通じて、本人の状況に応じた介護保険サービスや施設入所支援を受けることが可能です。

- 日常生活自立支援事業の活用:認知症が軽度~中等度の場合、社会福祉協議会などが生活支援員を派遣し、日常の金銭管理や通院付き添いなどをサポートします。

- 医療と連携した意思支援:医師や看護師、臨床心理士によるサポートを受けながら、本人の表情・反応・過去の言動などから、可能な範囲で「意思」を汲み取る努力もなされています。

これらの支援を活用することで、完全に自立した終活は難しくても、「尊厳ある暮らし」は維持できます。ただし、やはりそれらの制度や支援も、早期からの準備があってこそ最大限に効果を発揮するものです。認知症の進行後に頼れる選択肢が限られることを理解したうえで、早めの行動が最も重要だと言えるでしょう。

自分らしい最期を準備する|安心の終活設計

終活という言葉には「死に備える」という印象が強いかもしれませんが、実際には「人生をどう締めくくるか」「どう生き切るか」というポジティブな意味合いも含まれています。

法的な備えだけではなく、自分の人生の価値や希望を形に残すことも、自分らしい終活にとって重要です。ここで注目したいのが、エンディングノートやビデオレターの活用です。

エンディングノートは、法的拘束力こそありませんが、自分の人生観、家族への感謝、介護や葬儀の希望、連絡してほしい人のリスト、財産の概要などを記録することができる実用的なツールです。これにより、家族は「本人がどうしてほしかったのか」を理解しやすくなり、安心して行動できます。

ビデオレターも有効です。声や表情とともに伝えられるメッセージは、家族にとって何よりの財産になります。たとえば、孫への応援メッセージや、パートナーへの感謝の言葉などを録画して残しておくことで、亡くなった後も“語りかけてくれる存在”になります。

さらに、介護・葬儀・お墓までを一貫して考えることは、終活の効率を高め、家族の負担軽減にもつながります。具体的には以下のようなチェックポイントが参考になります。

- 介護:どのようなサービスを受けたいか、希望する施設の種類や場所

- 葬儀:宗教・宗派の有無、葬儀のスタイル(家族葬、直葬など)

- お墓:既にあるか、購入予定か、納骨堂・樹木葬などの希望

- 資金:費用の準備方法、信託や専用口座などの活用

一度にすべてを準備する必要はありませんが、少しずつ自分らしい“終活設計”を進めることで、心に余裕が生まれ、「今をより良く生きる」意欲にもつながっていきます。

まとめ|認知症に備える終活は「心の準備」から始まる

認知症は誰にでも起こり得る現実であり、その備えとしての終活は、単なる形式的な手続きにとどまりません。むしろ、「自分らしく生きるための選択」を残す行為です。

自分の意思をきちんと残すことは、家族に任せきりにしないための“優しさ”でもあります。とりわけ医療や財産に関する判断は、本人の意志が明確でなければ家族が迷いやすくなり、時に争いの火種にもなります。

専門家に相談することで、複雑な制度や法律も分かりやすく整理できます。公正証書や後見制度、医療意思の表明など、自分ひとりで抱え込まず、必要に応じて支援を受けることが終活成功の鍵です。

終活は“終わりの準備”ではなく、“自分らしさを貫く人生設計”です。認知症になる前の“今”こそ、未来の自分と家族のために、静かに一歩を踏み出す最適なタイミングです。

家族との対話を始め、ノートを一枚書くことから、あなたの「自分らしい最期」への準備は始まります。明日の安心のために、今日できることをはじめましょう。

この記事を共有