敬老の日には何を贈れば喜ばれる?おじいちゃん・おばあちゃんに感謝を伝えるプレゼントの選び方・相場・NGギフトまで徹底解説!

公開日:

はじめに

日本には、家族の絆を深めるための祝日や行事が多く存在します。その中でも「敬老の日」は、長年社会や家庭を支えてきた高齢者に感謝を伝える特別な日です。毎年9月の第3月曜日に制定されており、年配の方々を敬い、健康と長寿を願う意味が込められています。

しかし、いざ準備を始めようとすると「何歳からお祝いするのか」「どのくらいの金額のプレゼントが適切なのか」「避けた方がよい贈り物はあるのか」など、悩みが尽きないのも事実です。また、核家族化や共働き世帯の増加により、直接会えない場合の贈り方についても関心が高まっています。

本記事では、敬老の日の由来から年齢の目安、プレゼントの相場と選び方、具体的なギフトアイデア、さらに避けるべき品物までを徹底解説します。あわせて、孫と一緒に楽しめる工夫や、忙しい方でも気持ちを届けられる方法も紹介します。

敬老の日とは?意味と由来をやさしく解説

9月の第3月曜日、国民の祝日としての位置づけ

敬老の日は、2003年の「ハッピーマンデー制度」により、毎年9月の第3月曜日に制定されました。それ以前は9月15日が敬老の日とされており、現在でもこの日を「老人の日」として記念行事を行う地域があります。

国民の祝日に関する法律では、敬老の日を「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」と定義しています。このため、単に贈り物をする日ではなく、長年社会に貢献してきた方々を敬い、心からの感謝を示す日として位置づけられています。

「多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝う日」

敬老の日の意義は大きく二つに集約されます。第一に、高齢者への敬意と感謝。第二に、長寿を祝うことです。日本は世界有数の長寿国であり、高齢者の知恵や経験が社会に果たしてきた役割は計り知れません。

家族や地域社会で高齢者の存在を尊重することは、若い世代にとっても大切な価値観を育む機会となります。単なる形式的な行事にとどまらず、心を込めて交流する時間を持つことこそが敬老の日の本質といえるでしょう。

兵庫県多可町の「としよりの日」が起源となった背景

敬老の日のルーツは、兵庫県多可町(旧・野間谷村)にあります。1947年、当時の村長が「老人を大切にし、知恵を借りて村づくりを進めよう」という思いから、9月15日を「としよりの日」と定めました。この取り組みは地域ぐるみで行われ、次第に全国に広まりました。

1966年には国民の祝日として「敬老の日」が制定され、全国的な行事となります。つまり敬老の日は、地域の思いから始まり、やがて国全体に受け入れられた特別な祝日なのです。

敬老の日は何歳から祝う?孫ができたら?年齢の目安

敬老の日のお祝いを始める年齢について、実は明確な決まりはありません。そのため、多くの人が「いつから祝えばいいのか」と迷います。

明確な決まりはないが、一般的には60歳〜

多くの家庭では60歳を目安にお祝いを始めることが一般的です。これは「還暦」という日本の伝統的な節目の年齢と重なるためです。還暦を迎えることで、一つの人生の区切りとされ、敬老の日のお祝いを始める家庭が多い傾向にあります。

「初孫が生まれたタイミング」をきっかけにお祝いする人も

一方で、実際には年齢よりも「家族構成の変化」がきっかけとなる場合もあります。特に多いのが「初孫が生まれたとき」。孫が「おじいちゃん」「おばあちゃん」と呼ぶようになることで、自然に敬老の日のお祝いが始まるケースが多いのです。

本人の意向を尊重して、無理に祝わないという選択もあり

現代の60代はまだまだ若々しく、仕事や趣味にアクティブな方も多いため、「敬老」と呼ばれることに抵抗を感じる人も少なくありません。そのため、お祝いを始めるかどうかは本人の気持ちを尊重することが大切です。

「まだ自分は老人ではない」と感じる方に対して無理にお祝いするのではなく、「ありがとう」という気持ちを伝える別の形を選ぶのも一つの方法です。例えば、食事に招待する、さりげなく花を贈るなど、押し付けにならない配慮が好まれます。

敬老の日のプレゼント相場と選び方の基本

敬老の日のプレゼントを考えるとき、多くの人が気にするのが「相場」です。贈る側としては、気持ちを込めつつも相手に負担をかけない金額を選ぶことが大切です。

相場は3,000〜5,000円が多数派

調査によると、敬老の日のプレゼントの平均相場はおおよそ3,000円〜5,000円程度です。これは高すぎず安すぎない、ちょうどよい価格帯とされ、幅広い世代に支持されています。

「気を遣わせない価格帯」が重視される理由

高齢者の多くは「お返しをしなければ」と考える傾向があるため、あまりに高額なギフトはかえって気を遣わせてしまいます。3,000円〜5,000円程度であれば、気軽に受け取ってもらいやすく、心から喜んでもらえる可能性が高まります。

兄弟姉妹で連名にする場合の調整方法

兄弟姉妹で一緒に贈る場合は、ひとりあたりの負担を軽くしつつ、少し豪華なプレゼントを選ぶことができます。たとえば、ひとり3,000円を出し合えば合計1万円近くとなり、旅行カタログや高品質な健康グッズなど、特別感のあるギフトを選ぶことも可能です。

下記は金額ごとのおすすめプレゼントの一例です。

予算 | おすすめプレゼント例 |

3,000円前後 | 和菓子、フルーツ、孫の写真入りグッズ |

5,000円前後 | 高品質な日用品、マッサージ器具、温活グッズ |

1万円以上(連名) | 旅行カタログギフト、レストラン食事券、名産品詰め合わせ |

このように、相場を意識しつつ、無理のない範囲で感謝を形にすることが大切です。

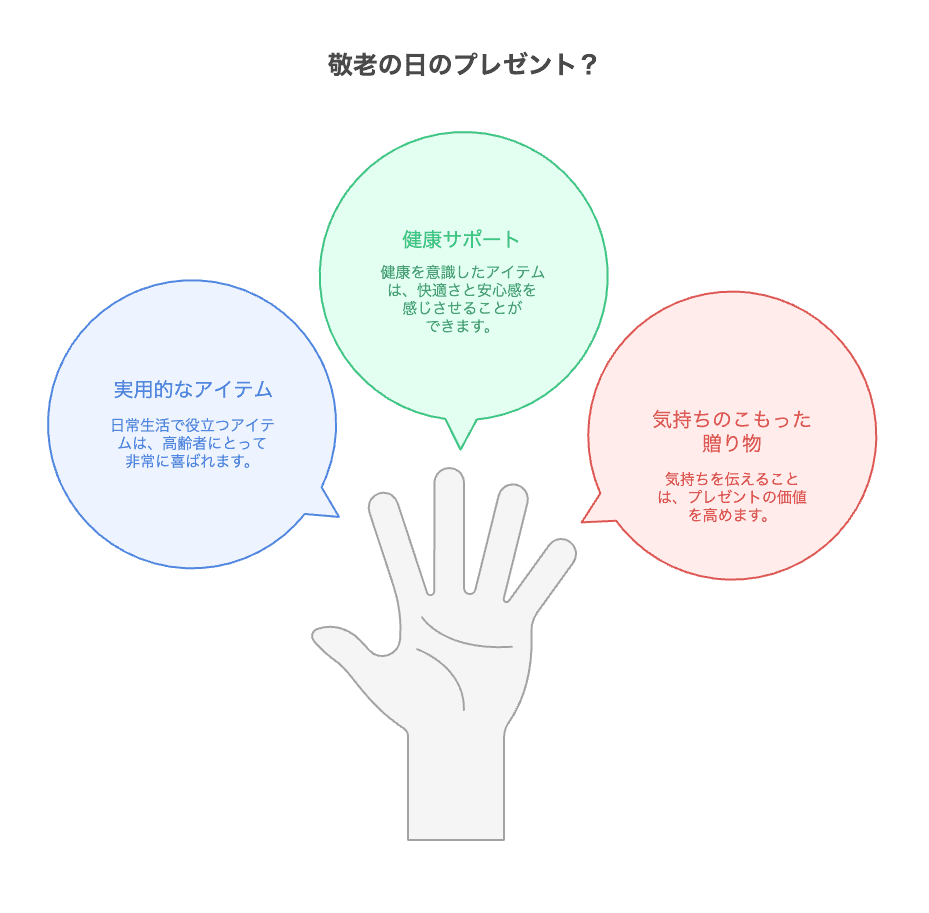

プレゼント選びで押さえたい3つのポイント

敬老の日のプレゼントを選ぶ際には、単に価格や見栄えで決めるのではなく、相手の生活や気持ちに寄り添うことが大切です。特に次の3つのポイントを意識すると、より喜ばれる贈り物になります。

実用的で日常に役立つもの

高齢者にとって、日常生活で使える実用的なものは非常に喜ばれます。タオルや食器、ルームウェアなど、毎日の生活に密着したアイテムは、贈られてすぐに活用できるため重宝されます。特に「質の良いものを少しだけ」という考え方が好まれ、普段は自分で買わないような上質な日用品は喜ばれる傾向があります。

健康や暮らしをサポートするもの

敬老の日の贈り物で人気なのが、健康を意識したアイテムです。マッサージ器や温熱グッズ、歩行を助ける便利グッズなどは、日々の生活を快適にし、安心感を与えてくれます。また、健康食品や栄養補助食品も選ばれやすいですが、購入前には相手の健康状態や食事制限の有無を確認することが重要です。

“ありがとう”が伝わる気持ちのこもったもの

物そのもの以上に大切なのが「気持ち」です。既製品でもメッセージカードを添える、孫の写真や手作りの品を一緒に渡すなど、心を込めた工夫をすることで、何倍も価値のあるプレゼントとなります。敬老の日は「モノ」よりも「気持ち」を届ける日であることを忘れずに選びましょう。

敬老の日におすすめの定番ギフトとアイデア

敬老の日のプレゼントは多種多様ですが、人気が高く、幅広い世代に支持されている定番アイテムを押さえておくと安心です。

食べ物ギフト(和菓子・フルーツ・グルメセットなど)

食べ物は定番中の定番であり、特に和菓子やフルーツは人気です。甘いもの好きには羊羹やどら焼き、健康志向の方には旬の果物を贈ると喜ばれます。また、地域の名産品や高級グルメセットは特別感があり、会話も弾みやすいアイテムです。

健康グッズ(マッサージ器、杖ホルダー、温活グッズ)

身体をケアするアイテムも人気です。簡単に使えるハンディタイプのマッサージ器や、冷え性対策の温活グッズなどは、日々の快適さを向上させます。杖を使用している方には、便利な杖ホルダーや滑りにくい杖先ゴムもおすすめです。

日用品(タオル、シルクの靴下、ルームウェア)

毎日使える上質な日用品も人気があります。特にタオルや靴下は消耗品のため、いくつあっても困りません。肌触りの良いシルクや今治タオルなど、品質の良いものを選ぶと「自分のことを思って選んでくれた」と伝わりやすいです。

カタログギフト(旅行体験、グルメ、生活雑貨)

「選ぶ楽しみ」をプレゼントできるカタログギフトは近年人気が高まっています。グルメや雑貨に加え、温泉や旅行体験を選べるタイプもあり、ライフスタイルに合わせて活用できます。家族で一緒に体験できるプランを選ぶと、思い出づくりにもつながります。

メッセージ付きの手作りギフト(孫の写真やお手紙)

手作りのカードや孫の描いた似顔絵、写真アルバムなどは、唯一無二のプレゼントです。市販品と組み合わせて渡すと、より心のこもった贈り物になります。デジタル写真をアルバムにまとめてプリントするなど、少しの工夫で特別感を演出できます。

孫と一緒に贈るなら?「家族イベント化」できる贈り方

敬老の日は、ただプレゼントを渡すだけでなく、家族みんなで楽しめるイベントにすることで、より一層の思い出となります。特に孫と一緒に贈る工夫をすることで、贈る側も受け取る側も心に残る時間を過ごすことができます。

似顔絵や手作りカードを添える

孫が描いた似顔絵や、手作りのカードはお金では買えない価値のある贈り物です。幼い字で書かれた「ありがとう」の一言は、どんな高価な品物よりも心に響きます。

一緒にお菓子作り → 持参して届ける

クッキーやカップケーキなど、簡単に作れるお菓子を孫と一緒に作り、ラッピングして届けるのもおすすめです。「一緒に作る時間」自体が大切な思い出となり、完成したお菓子を食べながら団らんすることで、心温まるひとときが生まれます。

ビデオレターやZoom通話で「贈る瞬間」も演出

遠方に住んでいて会えない場合は、ビデオレターやZoomなどのオンライン通話を活用するのも良い方法です。プレゼントが届いたタイミングでオンラインで顔を合わせれば、非対面でも「贈る瞬間」を共有できます。孫の声や笑顔を直接届けられることは、かけがえのないプレゼントになります。

避けたほうがよいNGギフトとその理由

敬老の日のプレゼントには「避けたほうがよい」とされる品物もあります。良かれと思って選んでも、相手に不快な思いをさせてしまうことがあるため、事前に知っておくことが大切です。

お茶・ハンカチ:弔事のイメージと重なることがある

お茶や白いハンカチは、日本では香典返しなど弔事に使われることが多く、敬老の日の贈り物には不向きとされることがあります。もちろん、普段からお茶を愛飲している方に贈る場合は問題ありませんが、特に気にされる方もいるため注意が必要です。

鉢植えの植物:「寝付く」連想で不吉とされる地域も

観葉植物や鉢植えの花は一見華やかですが、「根付く=寝付く」と連想され、不吉とされる地域もあります。贈る場合は鉢植えではなく、花束やアレンジメントのほうが無難です。

文房具:使う機会が少なく、年配者には不向きなケースも

ノートやペンといった文房具は実用的ではありますが、高齢者の生活ではあまり活用されない場合があります。趣味や日課で活用される場合を除き、プレゼントとしては避けた方が良いでしょう。

高額すぎるギフト:気を遣わせてしまう恐れ

あまりに高額なギフトは、相手に「お返しをしなければ」と気を遣わせてしまう可能性があります。特に年配者は遠慮深い方が多いため、無理のない範囲のプレゼントを選ぶことが大切です。

実際どう贈る?忙しい人向けのギフトの渡し方アイデア

現代は共働きや遠方暮らしなど、直接会って手渡しするのが難しい家庭も多くあります。その場合でも工夫次第で、気持ちをしっかりと伝えることが可能です。

宅配+メッセージカードで非対面でも気持ちが届く

ギフトを宅配で送る場合、手書きのメッセージカードを同封することで、受け取ったときの温かみが大きく増します。直筆でなくても、プリントアウトしたメッセージでも十分に心が伝わります。

オンライン注文で「敬老の日専用ギフト便」を活用

近年は、敬老の日専用のラッピングやカードをつけられるオンラインギフトサービスが増えています。配送日時を指定できるため、「ちょうど当日に届くように手配する」ことも可能です。

デジタルギフトやLINEギフトも選択肢に

特に若い世代の間では、LINEギフトやデジタル商品券といったオンラインギフトが人気です。相手の住所を知らなくても手軽に贈ることができ、遠方の祖父母にとっても受け取りやすいというメリットがあります。

プレゼント選びに迷ったら?チェックすべき3つの視点

敬老の日のプレゼントを選ぶとき、「何を贈れば喜ばれるのか」と悩むのは自然なことです。そんなときは、以下の3つの視点をチェックすることで、選びやすくなります。

相手の生活スタイルと好みを思い出す

まずは、贈る相手がどのような生活を送っているかを思い出しましょう。

- 毎日散歩を楽しんでいる → 歩きやすい靴や日傘

- 家で過ごす時間が多い → 快適なルームウェアや座椅子

- 趣味を大切にしている → 編み物セットやガーデニング用品

このように生活習慣や趣味に合わせて選ぶと、実際に使ってもらえる可能性が高まります。

健康状態や食事制限などに配慮する

高齢者の中には、持病や食事制限を抱えている方も少なくありません。糖分を控えている方に甘い和菓子を贈ったり、塩分を制限している方に漬物を贈ったりすると、かえって困らせてしまう場合もあります。事前に家族に確認するか、制限のない範囲で選ぶことが大切です。

家族で相談して、無理のない形を選ぶ

一人で決めようとすると、どうしても迷いがちです。そんなときは兄弟姉妹や家族で相談して、一緒に贈る形にするのもおすすめです。予算を分担できるだけでなく、選ぶ楽しみを共有できる点も魅力です。

以下のようにチェックリストを作成してみると、候補を絞り込みやすくなります。

チェック項目 | 確認内容 |

生活スタイル | アクティブ派か、インドア派か |

趣味・嗜好 | 音楽、読書、旅行、園芸など |

健康状態 | 食事制限や持病の有無 |

家族構成 | 孫と一緒に贈れるかどうか |

予算 | 3,000円・5,000円・連名で1万円以上 |

まとめ

敬老の日は、長年社会や家族のために尽くしてきた高齢者に感謝を伝える大切な日です。お祝いを始める年齢に明確な決まりはなく、還暦や初孫の誕生をきっかけにする家庭が多い一方で、本人の気持ちを尊重することも重要です。

プレゼントの相場は3,000〜5,000円程度が一般的で、無理のない範囲で贈ることが喜ばれます。実用的な日用品や健康を支えるアイテム、そして心を込めた手作りの品などが人気です。孫と一緒に贈る工夫をしたり、オンラインで「贈る瞬間」を共有するなど、形にこだわらず気持ちを届けることが大切です。

また、避けたほうがよいとされる品物(お茶・ハンカチ・鉢植えなど)や高額なギフトにも注意が必要です。選ぶ際は相手の生活スタイルや健康状態を思い出し、家族で相談しながら決めると失敗を防げます。

結局のところ、敬老の日は特別な品を用意するよりも、「ありがとう」の気持ちをどのように伝えるかが鍵となります。食事や会話、メッセージカードなど、心のこもったやり取りが最大の贈り物となるでしょう。

忙しい日常の中でも、敬老の日をきっかけに「感謝を言葉や形にする習慣」をつくることが、家族の絆を長く続ける第一歩となります。

関連記事

この記事を共有