終活を機に贈るのをやめたいお中元やお歳暮!不快に思われない断り方とは?

はじめに:終活で贈答文化を整理するという選択

お中元やお歳暮は、日本ならではの美しい贈答文化として古くから親しまれてきました。日頃お世話になっている方に感謝の気持ちを込めて贈り物を届ける――この風習は、長年にわたり多くの人々の間で受け継がれてきました。

しかし、時代の移り変わりとともに、生活様式や価値観も少しずつ変化しています。特に人生の整理を目的とした「終活」をきっかけに、長年続けてきたお中元・お歳暮の習慣を見直そうとする方が増えてきました。

本記事では、終活の一環としてお中元・お歳暮をやめたいと考えている方に向けて、マナーを守りながら円満に整理する方法や、断り方の文例、失敗しがちな注意点までを徹底的に解説します。贈る側も受け取る側も気持ちよく贈答文化を整理できるよう、ぜひ参考にしてください。

お中元・お歳暮の起源と歴史背景

贈答文化はどこから生まれたのか

お中元やお歳暮の文化は、単なる習慣ではなく、日本の長い歴史や宗教的・社会的背景と深く結びついています。

お中元の起源は古代中国にあります。旧暦7月15日に行われていた「中元節」は、道教における三元節(上元・中元・下元)のひとつで、祖先を供養し徳を積む日とされていました。これが日本に伝わり、仏教の盂蘭盆会(うらぼんえ)と習合することで、お中元の始まりとなりました。日本では盆の時期に帰省し、親戚や近隣に贈り物をする文化へと発展していったのです。

お歳暮のルーツはさらに古く、奈良時代にまで遡るとされています。年末に神仏に供え物を捧げる「年越しの贈り物」がその起源とされ、室町時代から江戸時代にかけて、年の瀬の挨拶とともにお世話になった人へ贈り物をする習慣が形成されました。

江戸時代後期には武家・商家の間で贈答文化が一般庶民にも広まり、贈答品は食料品や日用品、酒、干物など実用的なものが中心でした。

贈答の役割は「絆の確認」

こうした贈答文化の根底には、人と人とをつなぐ「絆の確認」の意味がありました。農村社会や親戚社会においては、お互いに助け合い支え合う仕組みが生活の安定に直結していたため、贈答は単なる礼儀ではなく、社会的な相互扶助の一環でもあったのです。

贈答は物のやりとり以上に「お互いの存在を気にかけている」「支え合う気持ちがある」という無言の意思表示でした。

近代以降の贈答文化の広がり

明治維新後、都市化と商業化の波が贈答文化のあり方にも影響を与えます。デパート文化の発展に伴い、贈答品の品揃えは急速に豊かになり、贈答シーズンには百貨店が賑わいを見せました。

戦後の高度経済成長期には、会社間や取引先間の贈答も一般化し、営業ツールや社交儀礼の一部としても重視されるようになります。上司や得意先、親戚同士でお中元・お歳暮を贈り合うことが「社会人としてのマナー」ともされ、一時は年末年始の重要行事として定着しました。

贈答文化が見直される時代背景

ところがバブル崩壊後の景気低迷、コンプライアンス意識の高まり、合理化の流れが進む中で、形式的な贈答文化は次第に見直されるようになっていきます。「虚礼廃止(きょれいはいし)」という言葉が企業間で掲げられ始めたのもこの頃からです。

現在では、贈答文化そのものは残しつつも、必要以上の贈り合いは控える方向へシフトしつつあります。特に個人間では「負担をかけない」「相手に気を遣わせない」ことを重視し、贈答の簡素化や廃止を申し出るケースが増えています。

終活で贈答文化を見直す人が増えている理由

現代の終活は、単なる財産整理や葬儀準備に留まりません。生活習慣の整理、人間関係の整理、不要な負担の軽減――こうした広い意味での人生の整理を進める中で、長年続けてきた贈答習慣の見直しも重要なテーマとなっています。

長年続けたお中元やお歳暮のやり取りは、相手への感謝の証である一方で、加齢とともに以下のような負担が増してきます。

・贈答品選びの負担

・金銭的負担

・発送手配の負担

・受け取る相手にも返礼や保管負担

特に高齢期に入ると、こうした事務的負担が年々重くなり、心身のストレスとなってしまうケースもあります。終活では「やらなくてもよい負担を減らすこと」自体が非常に重要であり、贈答整理もその一環です。

さらに、相手も同じく高齢化している場合が多く、贈る側も受け取る側も「お互いに整理したい」と感じているケースは少なくありません。

お中元・お歳暮をやめる際のマナーと考え方

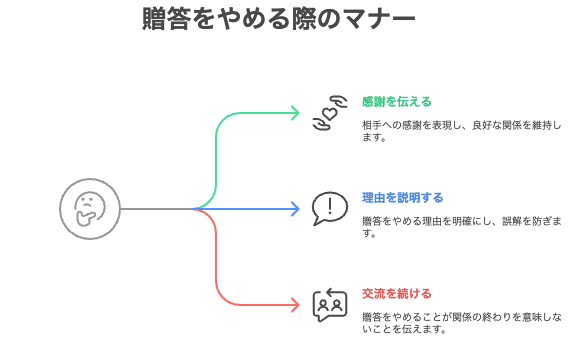

贈答整理で何より大事なのは「感謝を伝えつつ、円満に整理すること」です。いきなり贈るのを止めると相手に誤解を与えかねませんが、以下のように配慮することで、スムーズにやめることができます。

感謝を必ず伝える

お中元・お歳暮のやり取りは、相手との関係性の象徴でもあります。そのため、まずは「これまでのお心遣いに対する感謝」をしっかりと伝えることが欠かせません。

たとえ今後はやめるとしても、これまで築いてきた良好な関係を尊重する姿勢は大切です。

自分側の理由を丁寧に説明する

「終活の一環で」「高齢となり」「体力的・金銭的な負担が増して」と、自分の状況を理由にするのが基本です。相手に責任があるわけではないことが伝われば、ほとんどの方が快く理解してくれます。

交流自体は続けたい意思を示す

贈答をやめることが人間関係の終わりを意味しないことを必ず添えます。

「今後とも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます」

こうした一文を添えるだけで、関係性は崩れません。

徐々に贈答をやめるおすすめの進め方

一気にゼロにするのではなく、段階を踏んで整理していくと非常にスムーズです。

贈答額を徐々に減らす

1年目:5000円

2年目:3000円

3年目:2000円

4年目:挨拶状のみ

このように段階的に減額していくと、相手も違和感なく受け入れてくれます。

お中元を暑中見舞いへ切り替える

贈り物はやめ、ハガキによるご挨拶だけに切り替える方法です。負担はほとんどなく、関係性は維持できます。

お礼状に辞退の文言を添える

最後に贈り合った年のお礼状で「今後は贈答を控えさせていただきます」と添えれば自然な流れで整理ができます。

断り方でよくある失敗例と成功例

ここからは、贈答整理の場面でよくあるトラブル・成功例を具体的に見ていきます。

失敗例

突然送らなくなる

事前の連絡なくいきなり贈らなくなると、相手は「怒らせた?」「何か失礼をしたのか?」と不安になります。義理を重んじる世代ほど敏感です。

率直すぎる理由

「面倒だから」「負担だから」など正直でも相手を不快にさせかねません。「今までもらって迷惑だったのか」と誤解を生みます。

形式的すぎる断定表現

「今後一切の贈答をお断りします」など断定的すぎる表現は、冷たく突き放された印象を与えます。個人間では避けた方が無難です。

第三者経由で伝わってしまう

特に親戚間では「〇〇さんはもうお中元やめたらしいよ」と第三者経由で伝わると角が立ちます。必ず本人から直接伝えましょう。

タイミングを逸する

贈答直前の断りは失礼に映ります。相手が既に贈り物を準備している可能性もあり、事前の余裕ある連絡が重要です。

成功例

感謝の気持ちを前面に出す

「長年にわたりお心遣いを賜り誠にありがとうございます」など、これまでのご厚意に対する敬意を込めます。

自分の事情を理由にする

「体力的にも贈答の準備が難しく」「終活の整理の一環で」など、あくまで自己都合として理由を説明します。

交流は継続の意志を明言

「今後とも変わらぬお付き合いのほどお願い申し上げます」と締めれば、関係を断つ意志はないことが伝わります。

丁寧な文面を心掛ける

手書きの挨拶状や、親しみのこもった言葉を添えることで誠意が伝わりやすくなります。

早めの連絡

お中元なら5〜6月、お歳暮なら10月〜11月上旬に事前連絡すれば、相手も準備の必要がなく助かります。

実際の成功事例と失敗事例

成功事例1:70代主婦Aさんのケース

Aさんは、長年にわたって親戚や友人へ毎年お中元・お歳暮を贈り続けてきました。しかし70代に入り、買い物や配送の手配が徐々に負担になり始めました。終活の一環として「贈答の整理」を考えたAさんは、次のように対応しました。

・まず前年のお歳暮のお礼状に「来年から贈答は控えさせていただきます」と添えた。

・さらに暑中見舞いや年賀状で「お気遣いなく」と柔らかく繰り返し伝えた。

・直接会った時にも「お互いに負担にならないよう整理している」と説明した。

結果、相手方も「実は私も負担に感じていたの」と快く賛同し、贈答習慣を自然に整理することができました。

成功事例2:法人取引先の整理

ある中小企業では、取引先とのお中元・お歳暮を毎年50件以上行っていました。社長交代を機に「虚礼廃止」を決断。事前に全取引先へ以下のような通知文を送付しました。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

弊社では今後、形だけの贈答は控え、引き続き誠心誠意のお取引に努める所存です。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

取引先の反応は極めて良好で、「むしろ助かります」「本来こうあるべき」と理解が広がり、社内業務も大幅に効率化しました。

失敗事例1:一方的すぎた断り方

60代男性Bさんは、退職後すぐに長年続けてきたお歳暮を全て突然中止しました。理由は「退職したからもう必要ない」という思いでしたが、何の連絡もなく贈らなくなったため、受け取る側の親戚や友人は困惑。

特に義理の兄からは「退職と人付き合いは別でしょう?なぜ何も言ってくれなかったの?」と後から不満を言われてしまいました。Bさんは慌てて事情を説明し、後味の悪さを残してしまいました。

失敗事例2:タイミングを逸した連絡

50代女性Cさんは、お歳暮の発送準備が始まった12月中旬に、親戚へ突然「今年から贈り物をやめます」と連絡しました。しかし相手は既に贈答品を発注済み。「もっと早く言ってくれれば良かったのに…」と気まずい空気に。

贈答整理は「早めの事前連絡」が重要であることを痛感した出来事でした。

贈答整理に関するQ&A

Q. 贈答整理はどのタイミングがベスト?

A. 最も適切なのは「区切りの良い年」を選ぶことです。退職、卒寿、喜寿、結婚記念、節目の誕生日などを機に整理を申し出ると、相手も納得しやすくなります。

Q. 相手が先に贈り続けている時はこちらから断っていい?

A. 問題ありません。あくまで「私の都合で整理させていただきたい」と伝えれば、相手も負担軽減になる場合が多いです。

Q. 断る時に「お中元・お歳暮以外の贈答はOK」として良い?

A. 柔軟で良い方法です。冠婚葬祭、旅行土産、誕生日など個別の贈答は残し、季節贈答のみ整理する方が一般的です。

Q. 暑中見舞いだけに切り替えるのは失礼?

A. 失礼ではありません。むしろ現代では非常に自然な整理方法として多くの人に受け入れられています。

終活と贈答文化の未来

贈答文化は今後「柔軟なかたち」に進化していくと考えられます。大切なのは「義務としての贈答」ではなく「本当に感謝を届けたい相手にだけ贈る文化」です。

例えば──

・年賀状や暑中見舞いの手紙文化は残る

・必要以上の贈答は双方で整理して負担を減らす

・冠婚葬祭、誕生日などの節目では個別対応

「贈らない配慮」「負担をかけない優しさ」が今後の新しいマナーとも言えるでしょう。終活はまさに、そうした柔軟な関係を築き直す絶好の機会となります。

まとめ:感謝の気持ちを大切に、無理なく整理を

終活を機にお中元やお歳暮をやめることは、決して失礼ではありません。感謝をしっかり伝えた上で、配慮ある方法で整理を進めれば、むしろ良好な関係が続きやすくなります。

やめる時のポイントは次の通りです。

・相手への感謝を必ず伝える

・徐々に段階を踏んで整理する

・理由を丁寧に説明する

・断りの方法を関係性に合わせて選ぶ

・贈答がなくても交流は続ける

終活は人生を整えるための大切な準備期間です。贈答文化も、その整理の一環として前向きに見直していきましょう。

この記事を共有