デスカフェとは?死について語り合う場の魅力・歴史・参加方法を徹底解説

公開日: 更新日:

死を語るカフェ「デスカフェ」とは?

死について語り合う場「デスカフェ」が注目を集めています。重くなりがちな話題を、リラックスした空間で自由に話せるこの取り組みとは一体何なのでしょうか?

「死」という言葉を耳にしたとき、多くの人は不安や恐れを抱くものです。しかし私たちは、いつか必ず死を迎える存在です。それにもかかわらず、死について語る機会はほとんどありません。家族や友人との会話の中で「死」の話題を持ち出すと、どこか気まずくなったり、重苦しい空気になったりすることが多いのが現実です。

そんな中、死をタブー視せず、むしろ「人生の一部として自然に語ること」を目的とした集まりが登場しました。それが「デスカフェ(Death Cafe)」です。このユニークな活動は、欧米を中心に広がりを見せ、現在では日本各地でも開催されるようになりました。

本記事では、「デスカフェとは何か?」を軸に、その歴史や目的、具体的な活動内容、参加することの意義、日本国内での展開状況などを詳しく解説していきます。

デスカフェの概要と発祥の背景

「デスカフェ」とは、カフェやレストランなどのカジュアルな空間で、お茶やコーヒーを飲みながら死について語り合うイベントのことです。宗教的な教義を押し付けたり、グリーフカウンセリングのような専門的な支援を提供する場ではなく、あくまで自由な対話の場として設計されています。

この活動のルーツは、スイスの社会学者ベルナール・クレッターズが1999年に始めた「カフェ・モルテル(Café mortel)」にあります。彼は、妻の死をきっかけに、死について人々が自然に話せる場所の必要性を痛感し、この集まりを始めました。死を語ることで、むしろ生を見つめ直すという逆説的な価値に多くの人が共鳴したのです。

その後、イギリスの社会起業家ジョン・アンダーウッド氏が2011年に「Death Cafe」という名称でこのコンセプトを発展させ、deathcafe.comというサイトを開設しました。誰でもガイドラインに従えば、デスカフェを開催できるというオープンな仕組みにしたことで、活動は一気に世界中へと拡がっていきました。

今日では、70か国以上で1万回以上のデスカフェが開催されており、非営利の市民活動として定着しています。日本でも、葬儀業界や宗教者、医療・介護職、教育関係者など、多様な立場の人々が主催する形で開催が広がっています。

実際にどんなことが話されているのか

デスカフェの最大の特徴は、その「話題の自由さ」にあります。死という共通テーマのもと、参加者それぞれが自分の思いや考えを率直に語り合います。特定の形式や司会進行はなく、参加者同士の自発的な会話によって進行していくのが一般的です。

話される内容は実に多彩です。

- 「死ぬことが怖い」といった素直な感情の吐露

- 亡くなった家族との思い出や死別体験の共有

- 人生の最期にやってみたいことの話

- 理想の看取りや終末期医療についての希望

- 宗教や文化ごとの死生観の違い

例えば、ある会では「あなたが死ぬ前に伝えたいことは何ですか?」というテーマで対話が行われました。ある女性は「子どもに感謝を伝えたい」と語り、別の参加者は「自分が死んだ後のペットのことが心配」と率直な気持ちを吐露しました。

また、他人の死生観を聞くことで、「そんな考え方もあるのか」と自分自身の価値観に揺さぶりを受ける参加者も少なくありません。議論に結論を求めることなく、ただ話をする。そのプロセス自体が、「死を見つめる時間」として尊重されているのです。

一部のデスカフェでは、弔辞のワークショップや棺に横たわる納棺体験など、より体験型のプログラムも取り入れられており、参加者の内省を深める工夫がなされています。

また、主催者が僧侶や医療者などである場合は、死をめぐる具体的な問いを掘り下げやすくなり、対話の質が一層深まる傾向があります。それでもあくまで「対話の場」であることは共通しており、カウンセリングやセミナーとは一線を画しています。

デスカフェの魅力は、何を話してもよい、話さなくてもよいという柔軟さにあります。「話したいことがあれば話す」「聞いているだけでもOK」という自由度が、多くの人に安心感を与えています。

参加するメリットや広がる背景

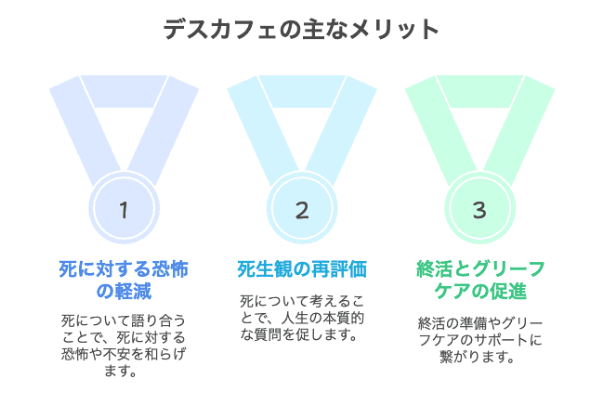

デスカフェへの参加は、単なる知的な興味を超えた、個人の内面と向き合う貴重な時間となることが多くあります。その主なメリットは以下の通りです。

- 死に対する恐怖や不安を和らげる

死について他者と語り合うことで、「自分だけが不安を抱えているわけではない」と知る安心感があります。また、他者の体験や考えを聞くことで、死をより現実的かつ自然なものとして捉える視点が得られます。 - 自分の死生観を見直すきっかけになる

普段は意識しない「死」について考えることで、「自分にとって大切なものは何か」「今どう生きたいか」といった、人生の本質に向き合うきっかけになります。 - 終活やグリーフケアへの第一歩に

エンディングノートの作成や遺言、介護・看取りの準備といった終活の出発点にもなりえます。また、死別を経験した人にとっては、グリーフケアの場としても有効です。

こうした効果が認識されるにつれ、医療現場や教育現場、宗教施設などでも「デスカフェ的対話」の重要性が注目され始めています。特に高齢化社会を迎える日本では、今後ますます「死」と向き合う場の必要性が高まると考えられます。

死と向き合う社会をつくる第一歩

日本では、死について語ることは「縁起でもない」と避けられてきました。しかし、家族構成の変化や高齢化、終末期医療への関心の高まりなどにより、「死」への関心は徐々にオープンになりつつあります。

その流れの中で、デスカフェのような場は、死をタブー視せず、前向きに捉える姿勢を育む貴重な空間として、多くの人の心に受け入れられています。参加者は年齢や職業も様々で、医療・介護関係者、宗教者、教育関係者、主婦、高齢者、若者など、多様な人々が「死」を通じてつながっているのです。

特に、宗教者が主催するデスカフェは安心感を与え、寺院という空間が持つ静けさや荘厳さも、死というテーマと自然にマッチします。また、「死後の世界」「供養」など、宗教的な視点からの問いが出やすくなるという利点もあります。

デスカフェ以外にもある、死と向き合う方法5選

デスカフェは「死について語る場」として注目されていますが、死に向き合う方法は他にも多様に存在します。ここでは、日常生活の中で実践できる5つの方法をご紹介します。

1. エンディングノートの作成

エンディングノートとは、自分の希望やメッセージを家族に伝えるためのノートです。医療・介護の希望、財産の整理、葬儀のスタイル、伝えたい言葉などを自由に記すことができます。書く過程そのものが、自分の「死」と向き合う内省的な時間になります。

2. グリーフケアグループへの参加

身近な人との死別や喪失を経験した人が、感情を共有し支え合う場が「グリーフケアグループ」です。専門のカウンセラーや同じ経験を持つ人々と交流することで、心の痛みをやわらげ、「死」の現実と向き合う手助けになります。

3. 仏教・宗教施設での対話会や法話

寺院や教会などでは、僧侶や牧師による「死をめぐる法話」や座談会が開催されることがあります。宗教的視点から死を捉え直すことは、心に安心をもたらし、生き方への示唆を得られる時間にもなります。

4. 死生観を深める読書・映画鑑賞

『死ぬ瞬間の5つの後悔』(ブロニー・ウェア)や『死の体験教育』など、死に関する文学・哲学・ノンフィクション作品を読むことも、自分の死生観を育てる有効な手段です。映画では『おくりびと』や『そして父になる』なども死と向き合う視点を与えてくれます。

5. 臨終体験ワークショップ・納棺体験

近年、実際に棺に入る「納棺体験」や、「死」を擬似体験するワークショップも注目されています。非日常的な体験を通じて、死のリアリティを実感し、生の価値を再発見する機会になります。

まとめ

「デスカフェとは何か?」を一言で表すなら、「死を語ることで、生き方を問い直す場所」です。

死について語ることは、決して後ろ向きな行為ではありません。むしろ、限りある命と向き合い、今をどう生きるかを深く考えるための入口なのです。そこには、人生をより充実させるためのヒントが詰まっています。

初めての人でも大丈夫。興味本位でも問題ありません。ほんの少しの勇気を持って、デスカフェの扉を開いてみてください。きっと、これまでになかった気づきと出会えるはずです。

関連記事

この記事を共有