増え続ける「実家じまい」問題―あなたも他人事ではない

高齢化と人口減少が進む現代社会において、実家じまいはもはや他人事ではありません。親が長年暮らした家には、古びた家具や「あのときの思い出」などが詰まっています。それは物理的な処分だけでなく、感情的な整理とも深化するライフイベントです。全国的に空き家が増え、行政による空き家対策が進む一方で、個人にとっての実家じまいは、負担でもあり可能性でもあります。この機会に、自分自身の未来と向き合い、次のステップを整えるための一歩を踏み出しましょう。

実家じまいとは何か?家じまいとの違いを知っておこう

実家じまいとは、親が住んでいた住宅を整理・処分する一連の流れを指します。なかには「家じまい」という言葉もありますが、こちらは建物の解体や取り壊しに焦点があるのに対し、実家じまいは以下のように広範な意味を含みます。

・不用品整理や遺品整理

・家財の整理、寄付や譲渡

・不動産の相続、売却、解体、賃貸などの選択

・法律的・税務的な手続き対応

単なる物理的解体ではなく、思い出、家族関係、法的・財務的処理を含め、包括的に実施するプロセスです。

実家じまいを考えるきっかけと適切なタイミング

多くの家庭では、以下のような変化が実家じまいを検討する契機となります。

・親が高齢者施設や介護施設に入居した、あるいは亡くなった

・相続が発生し、誰も住む予定がない家が放置されている

・遠方に転居し、管理が難しく、故障や盗難リスクが心配

・固定資産税や維持費が負担になってきた

・空き家として近所からの苦情や問題が増え始めた

これらのケースはひとつでもあれば、早めの対策や計画検討が望ましいといえます。

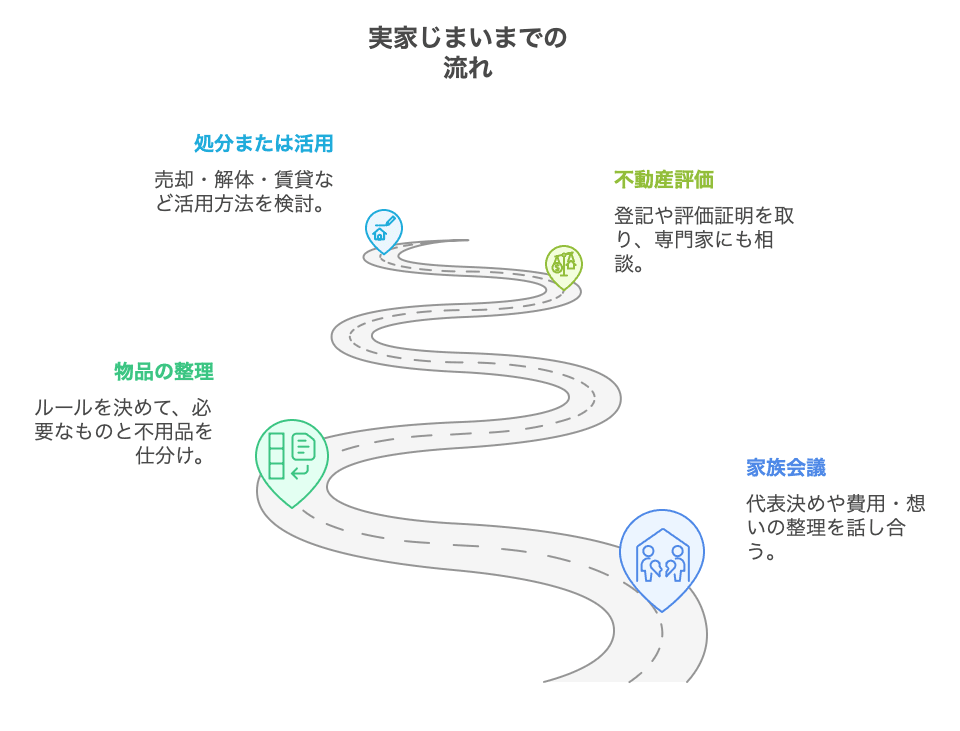

実家じまいの「全体の流れ」を4ステップで把握する

実家じまいは、大きく以下の4つのステップで構成されます

家族・兄弟と方針を共有

まずは家族、特に兄弟間で誰が主に進めるか、どの方向性をとるか(売却・賃貸・解体など)を話し合います。代表者を決め、感情的な部分(思い出、罪悪感、後悔)も包み込んで整理する機会にします。

家の中を片づける

物を分類し、残すもの・譲るもの・処分するものに分けて仕分けします。不用品や遺品の整理では、専門業者に依頼する場合の相場感を把握しておくと安心です。また、重要書類(権利証、保険証書、契約書など)は誤って捨てないよう慎重に探します。

不動産の現状を確認

相続登記の有無、名義、権利関係を明確にします。固定資産評価証明書や登記簿謄本の取得、不動産査定を行い、複数業者から見積もりを取得して比較検討します。税制上の優遇(空き家特例など)もこの段階で確認すべきです。

処分や活用の方法を選び、手続きを進める

売却(買取や仲介)、空き家バンクの活用、解体による更地化、賃貸物件としての活用、自治体や団体への寄付など、複数の選択肢から最適な方法を選びます。それぞれに必要な手続き(契約、登録、補助申請など)を実行します。

ステップ別「やることリスト」で漏れなく進める

家族・兄弟での話し合いポイント

・誰が代表して段取りを進めるか決定する

・費用の分担や相続放棄・共有名義の整理

・親の思い出や家への想いを共有し、整理する場を設ける

このステップで意見がまとまらない場合、市区町村の無料相談窓口や専門家(司法書士・行政書士)を介することが効果的です。

家の片づけと不用品整理

・仕分けの基準(残す・譲る・処分)を事前にルール化する

・不用品回収業者の料金目安(例:1.5万〜10万円)

・遺品整理業者利用の費用相場(例:10万〜50万円、作業量により変動)

・自治体の粗大ごみ出しのルールや予約方法

・重要書類(権利証・契約書・年金手帳など)は透明な箱や専用フォルダーで保管

不動産の確認・手続き

・相続登記が完了していない場合の専門家への相談またはオンライン申請の利用

・固定資産評価証明書や登記簿謄本の取り寄せ(市区町村窓口またはオンライン)

・不動産会社数社への査定依頼、価格や条件を比較する

・空き家特例制度など税制優遇や申告期限を調査

・名義変更や相続税申告の期限(相続発生から10か月以内)に注意

実家の処分・活用方法を選ぶ

・売却:仲介会社に依頼する方法と、不動産会社による買取の違いを理解し、比較検討

・空き家バンク:自治体による登録制度の活用でマッチングを図る

・解体:構造や延床面積により見積もりが変動。自治体によっては補助金制度もあり

・賃貸:管理会社による賃貸管理やリフォーム支援の有無を確認

・寄付・譲渡:受け入れ可能なNPOや団体があるか、税務・登記上の条件を明確に

実家じまいにかかる主な費用目安

実家じまいにかかる費用は、整理の規模や選択肢によって大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです

項目 | 費用の目安 | 補足説明 |

|---|---|---|

不用品処分 | 1.5万〜10万円 | 小規模な家具や日用品など |

遺品整理業者 | 10万〜50万円 | 部屋数・量によって変動 |

解体費用 | 90万〜200万円 | 構造・地域によって差あり |

売却時仲介手数料 | 売却価格の3%+6万円程度 | 不動産会社との契約形態により異なる |

登記・相続手続き費用 | 数万円〜数十万円 | 司法書士や税理士の報酬含む |

不用品整理と遺品整理、解体の費用は特に分割して計画すると負担を分散しやすくなります。

実家じまいでよくある悩み・トラブルと対処法

実家じまいは多くの手続きや感情が絡み合う作業であるため、途中で思わぬ問題が発生することがあります。以下に代表的なトラブルとその対処法を紹介します。

兄弟間で話がまとまらない

実家をどうするかという問題は、感情的になりやすく、兄弟間で意見が分かれることが多々あります。「思い出があるから残したい」という気持ちと、「金銭的・時間的に管理できない」という現実の間で葛藤が起こります。

こうした場合は、第三者の専門家(司法書士やファイナンシャルプランナーなど)を交えて客観的に話し合うことが効果的です。家庭裁判所の遺産分割調停など、法的手段を視野に入れることも検討できます。

重要書類が見つからない

権利証、遺言書、固定資産税の納税通知書など、必要書類が見つからない場合もあります。書類が紛失していた場合でも、再発行や法務局・市町村役場での手続きが可能です。

また、書類が家の中に埋もれている可能性もあるため、専門の遺品整理業者に「書類探索サービス」を依頼するのも一つの手です。

買い手が見つからない

地方や過疎地域にある物件では、不動産を売りたくてもなかなか買い手が見つからないケースがあります。そんなときは以下の方法を検討してみてください

・自治体が運営する「空き家バンク」に登録する

・リフォームやホームステージングを行い、印象を改善する

・買取専門業者への売却を検討する(スピードは速いが価格は低くなりがち)

実家への思いが捨てきれない

親が大切にしてきた家、そして自分が育った場所への愛着は強いものです。そのため、「手放すことへの罪悪感」「後悔」が湧き上がるのは自然な感情です。

そんなときは、家や遺品の写真を撮影してアルバムにまとめたり、動画で記録を残すことで、心の整理をつける助けになります。また、家具の一部を自宅に持ち帰る、思い出の品をリメイクして再活用するなどもおすすめです。

実家じまいを前向きに進めるためのヒント

実家じまいは「悲しいお別れ」ではなく、「未来の準備」と捉えることで、前向きに進めることができます。以下にそのためのヒントをいくつかご紹介します。

「親の思い出」と「今後の暮らし」を両立させる考え方

実家は「親の生きた証」であり、「家族の記憶の場」でもあります。それを失うことに不安や寂しさを感じるのは自然です。しかし、思い出を形にして残すことで、その心のよりどころは維持できます。大切なのは、形だけでなく、「どう想いを引き継ぐか」です。

生前整理・エンディングノートを自分自身にも活かす

実家じまいを経験すると、「自分も将来、子どもに同じような負担をかけたくない」と考える人が多くなります。この経験を機に、生前整理やエンディングノートの作成を始める方が増えています。

生前整理とは、自分の死後に残されるもの(財産、物、情報)を元気なうちに整理しておく活動です。エンディングノートでは、財産の分け方や医療の希望、葬儀の方法などを記録できます。

罪悪感や喪失感への向き合い方(片づけ=供養の一環)

実家じまいは、ある意味で「供養」の一環とも言えます。物を処分するのではなく、「役目を終えた物に感謝を伝える」こと。その気持ちがあれば、物を手放すことに罪悪感を持たず、清々しい気持ちで次のステージへ進むことができます。

また、仏壇や神棚など宗教的なものの扱いにも配慮が必要です。専門の僧侶や神主に供養を依頼したり、自治体の回収サービスで適切に処分する方法もあります。

まとめ

実家じまいは、単にモノを整理し家を手放す作業ではありません。そこには、家族の思い出、財産管理、法的手続き、感情の整理など多くのプロセスが含まれます。

大切なのは、急がず焦らず、計画的に一つひとつの工程をこなすこと。家族間でしっかりと話し合い、方向性を共有することが出発点です。そして、信頼できる業者や制度を活用すれば、実務面の負担も大きく軽減されます。

この経験を、自分自身の将来にも活かすことができます。実家じまいは「終わり」ではなく、新しい暮らしの「始まり」の第一歩です。心と住まいの整理を通じて、人生をより豊かにする時間に変えていきましょう。

この記事を共有