「お盆」とは何のための期間?ご先祖を迎える行事の意味

お盆とは、日本の仏教行事のひとつであり、年に一度、ご先祖様の霊を自宅に迎え入れて供養するための期間です。この行事は、単なる形式的な風習ではなく、私たちが故人への感謝と尊敬の念を再確認するための、非常に重要な時間でもあります。

お盆の起源は、古代インドの仏教教典「盂蘭盆経(うらぼんきょう)」に登場する物語にさかのぼります。そこでは、釈迦の弟子である目連尊者が亡き母親が餓鬼道に堕ち、逆さ吊りにされて苦しんでいる姿を見て、釈迦に相談します。釈迦は「7月15日に修行僧に供物を捧げて、その功徳を母に回向しなさい」と教え、それによって母が救われたというエピソードが語られます。これが、盂蘭盆会(うらぼんえ)という行事の始まりです。

この教えが中国を経由して日本に伝わると、日本の祖霊信仰や農耕儀礼と結びつき、「お盆」という年中行事へと発展しました。仏教的な背景と日本古来の祖先崇拝が融合したことで、現在のような形になったのです。お盆期間中は、故人の霊が一時的にこの世に戻ってくるとされ、家族はその霊を丁寧に迎え、供養を行います。精霊馬(きゅうりやナスで作った動物)や迎え火・送り火などの風習にも、この考え方が色濃く反映されています。

盂蘭盆会(うらぼんえ)と日本の風習:なぜこの時期に行われるのか

お盆が毎年8月中旬に行われる背景には、古代中国や日本の季節感、暦の変遷があります。元々は旧暦の7月15日を中心とする行事でしたが、明治時代の改暦によって新暦が導入されて以降、多くの地域では「月遅れの盆」として8月13日~16日に行われるようになりました。

この時期が選ばれた理由のひとつには、農作業が一段落し、人々が一息つけるタイミングであったことが挙げられます。つまり、忙しい田植えや収穫の合間に、家族全員が集まりやすい時期だったのです。また、旧暦7月15日はお盆の中心日であるだけでなく、中国では「中元節」と呼ばれ、先祖や神々に供え物を捧げる日でもありました。このような背景から、日本ではこの時期に盂蘭盆会として先祖供養が定着したのです。

さらに日本各地では、お盆の習慣が地域風習と結びつき、独自の行事が生まれました。例えば、精霊流しや盆踊りは、先祖の霊を送り出す、あるいは慰めるための行為として発展しました。特に盆踊りは、亡き人の霊と共に踊りを通じて交流し、供養の気持ちを表すものとされています。

このように、お盆が8月に行われるのは、宗教的な教義だけでなく、農村社会における生活サイクルや地域文化との融合によって生まれた、非常に日本的な暦行事であることがわかります。

宗派や宗教による違いはある?仏教以外はどうしている?

お盆は仏教由来の行事であるため、多くの仏教宗派に共通して見られますが、宗派ごとに供養の形式や考え方に若干の違いがあります。例えば、浄土真宗では故人は亡くなった瞬間に極楽浄土に往生するとされ、霊がこの世に戻ってくるという考え方がありません。そのため、迎え火や送り火のような習慣は行わず、仏の教えに感謝するというスタンスでお盆を迎えます。

一方、曹洞宗や浄土宗、真言宗、日蓮宗などでは、先祖の霊がこの世に戻ってくるという考え方があり、迎え火・送り火・盆棚の設置などの伝統的な風習が積極的に行われます。これらの宗派では、僧侶を招いて読経を行い、法要を営むことも一般的です。

では仏教以外の宗教ではどうしているのでしょうか?神道では、お盆にあたる正式な行事は存在しませんが、祖霊を大切にするという点では共通しています。神道系の家庭では、「霊祭(たままつり)」としてお盆と同時期に供養を行うこともあります。

また、キリスト教やイスラム教を信仰する家庭では、お盆自体は行いませんが、故人を思い出す機会として、個人的に祈りを捧げたり、家族で集まったりするケースもあります。つまり、お盆は宗教儀式であると同時に、日本における文化的な「家族の時間」としても広く受け入れられているのです。

このように、宗教的な違いによって細部は異なるものの、「故人を偲ぶ」「家族で過ごす」というお盆の本質的な意義は、多くの人々に共通する価値観として根付いていることがわかります。

【2025年版】お盆の期間と地域差のあるスケジュール

一般的なお盆の日程(8月13日~16日)とその流れ

現在、最も一般的なお盆のスケジュールは、8月13日から16日までの4日間です。この期間は「月遅れの盆」と呼ばれ、旧暦の7月15日に対応する新暦の日程として広まりました。以下は、一般的なお盆期間の流れです。

・8月13日(迎え盆):ご先祖様を迎える日。夕方には「迎え火」を焚いて、霊が道に迷わないように導きます。

・8月14日・15日(中日):家族で過ごしたり、法要や親族の集まりを行ったりする日。仏壇にお供えをし、盆棚に霊を祀ります。

・8月16日(送り盆):迎えた霊を再びあの世に送り出す日。「送り火」を焚くことで、感謝とともに見送ります。

この4日間は、単なる休日ではなく、ご先祖様と一緒に過ごす神聖な時間として、丁寧に迎えることが大切とされています。

早盆・旧盆など、地域で違うお盆のタイミング

全国一律ではないのが、お盆の特徴のひとつです。地域によって日程に大きな違いが見られるのは、旧暦・新暦の使い方、地域の風習、さらには歴史的背景が影響しています。

・7月盆(新盆):主に東京や神奈川、静岡、石川などの都市部では、新暦の7月13日~16日に行われることが多いです。これは明治以降、政府の指導によって定着したもので、都市部では農作業に左右されにくい生活スタイルが影響しています。

・8月盆(旧盆・月遅れ盆):全国的に最も多く採用されているのがこのタイプ。旧暦の7月15日にあたる新暦8月15日前後に行われ、一般企業の休暇とも重なるため、帰省する人が多いのもこの時期です。

・旧暦盆(旧盆):沖縄や奄美地方では、現在でも旧暦の7月15日を中心とした日程で行われます。2025年の旧盆は、9月4日(旧暦7月11日)~6日頃が該当する地域もあります。これらの地域では、旧盆ならではの独自の儀式や行事(エイサー踊り、門中制度など)が継承されています。

このように、地域によって「お盆」の意味合いや行われ方が異なるため、自分の出身地や居住地域の習慣を事前に確認しておくことが重要です。

「迎え火・送り火」って何?それぞれの意味とタイミング

お盆の代表的な風習のひとつが「迎え火」と「送り火」です。どちらも、ご先祖様の霊がこの世とあの世を行き来する際の目印となるものであり、古来より大切にされてきました。

・迎え火:8月13日の夕方、ご先祖様の霊が迷わず帰ってこられるように、玄関先や門口で焙烙(ほうろく)という素焼きの皿におがら(麻の茎)を焚いて火を灯します。火の煙が道しるべとなり、霊を自宅まで導くと信じられています。近年は住宅事情から、ろうそくや提灯を用いて代替する家庭も増えています。

・送り火:お盆が終わる16日の夕方~夜に、ご先祖様をあの世へ送り出すために焚く火です。迎え火と同じ場所で焚くのが一般的で、送り出しの意味を込めて、感謝の気持ちをもって静かに行います。京都の「五山の送り火」のように、大規模な行事として行われる例もあります。

このような火を用いた風習には、ご先祖様に「来てほしい」「ありがとう、またね」と伝える人間側の誠意が込められており、形式を重んじるだけでなく、その意味をしっかり理解することが大切です。

お盆期間に何をする?具体的な過ごし方と準備リスト

【お盆前日までにしておくこと】

お盆を心静かに、かつ丁寧に迎えるためには、事前の準備が欠かせません。特に、以下の3つの項目は最低限整えておくことが望ましいとされています。

・お墓の掃除とお供え物の準備:お盆に入る前に、家族でお墓を訪れ、雑草を抜いたり、墓石を洗ったりしてきれいに整えます。その際、お花や線香、水、お菓子や果物などの供物を用意しておきましょう。

・仏壇の掃除と盆棚(精霊棚)の設置:仏壇を丁寧に清掃し、精霊棚を設置します。精霊棚とは、ご先祖様を迎えるための特別な供養棚で、位牌・写真・お花・ろうそく・お線香・精霊馬などを飾ります。家族で作ることができる手作り精霊棚も近年注目されています。

・親族への挨拶、お中元などのマナー確認:お盆のタイミングは親族同士の交流の時期でもあるため、あらかじめ連絡を取って訪問のタイミングを確認し、場合によってはお中元を贈るのも礼儀の一つです。贈るタイミングとしては7月中旬〜8月初旬が目安です。

このように、お盆前の準備には心をこめた行動が求められます。物理的な掃除や飾り付け以上に、「ご先祖様を丁寧に迎える心構え」が大切です。

【13日:迎え盆】

お盆初日の13日は、ご先祖様の霊をこの世にお迎えする「迎え盆(むかえぼん)」の日です。この日に行うべき大切な儀式は以下のとおりです。

・迎え火を焚いてご先祖さまをお迎えする:玄関先や門口で、ほうろく皿におがらを焚いて火を灯します。この火の煙が霊の目印となるため、家族そろって火を見守ることが重要です。火を焚くスペースがない場合は、盆提灯やろうそくを用いる方法でも問題ありません。

・お墓参りや仏壇へのお参りのポイント:迎え火の前にお墓参りをする家庭もあります。お墓では水をかけて清め、花や供物を供え、線香を焚いて静かに手を合わせます。仏壇にも同様にお供えをし、家族一人ひとりが手を合わせることで、故人との心の対話が生まれます。

この日からお盆期間が始まります。普段の生活とは少し違った時間の流れを感じながら、ご先祖様との再会を心穏やかに迎えましょう。

【14日~15日:中日】

お盆の中日である14日と15日は、ご先祖様が家に滞在しているとされる大切な2日間です。この期間の過ごし方には、家族とのつながりや故人への思いを込めることが求められます。

・家族で過ごす時間と、お供え・おもてなし:日中は仏壇に新鮮な食べ物をお供えし、食事の前後には線香を手向けるのが習わしです。朝・昼・晩と料理を変えてお供えする家庭もあります。また、家族で食卓を囲みながら、故人の思い出話に花を咲かせることも供養の一環とされます。

・親族の集まりや法要がある場合の流れ:この期間中に、菩提寺の住職を招いて「棚経(たなぎょう)」と呼ばれる読経をしてもらう家庭もあります。親族が集まり、仏前で故人を偲び、感謝の気持ちを言葉にすることで、家族の絆を再確認する時間にもなります。

・帰省しない場合の代替案(自宅供養/オンライン挨拶):最近では、仕事の都合などで帰省が難しい家庭も増えています。その場合は、自宅に小さな仏壇スペースを作り、線香や花を手向けて静かに手を合わせましょう。また、遠方の親族へはLINEやビデオ通話で挨拶を送るのも良い方法です。

中日は、お盆の中心となる日です。ただの家族団らんではなく、「一緒に過ごしている時間が、供養になる」という気持ちで過ごすことが大切です。

【16日:送り盆】

お盆の最終日である16日は、「送り盆(おくりぼん)」と呼ばれ、ご先祖様の霊をあの世へお見送りする重要な日です。この日の儀式や心得を正しく理解し、丁寧に実行することが、お盆の締めくくりとして非常に大切です。

・送り火の意味とやり方(場所がない場合の代案も):迎え火と同じように、送り火は霊が迷わず戻れるように焚かれる火です。玄関や門前でおがらを焚くのが伝統的な方法ですが、集合住宅や火気厳禁のエリアでは難しい場合もあります。その場合は、電池式の盆提灯やキャンドル、線香を代用し、心を込めて見送ることで十分です。送り火の際は、黙祷を捧げたり、手を合わせたりして、感謝と祈りの気持ちを表しましょう。

・お供え物の片づけ方とマナー:お供えした果物や菓子などは、供養が終わったら家族でいただくのが習わしです。ただし、生ものは傷んでいないかを確認してから。処分する場合は、新聞紙などで丁寧に包み、感謝の気持ちを込めて廃棄します。また、仏壇や精霊棚の飾りはお盆明けに片付け、元の状態に戻します。飾った草花や線香台も、水で清めたり乾燥させたりしてから収納すると良いでしょう。

送り盆は、ご先祖様をただ「返す」のではなく、「また来年もお迎えします」という再会の約束でもあります。霊との別れを悲しむのではなく、心を込めた見送りを行うことで、お盆の締めくくりとなります。

自宅に仏壇がない/帰省できない場合の代替供養

現代の住環境やライフスタイルの多様化により、仏壇を設置していない家庭や、帰省が難しい人も少なくありません。そんな場合でも、心を込めた代替供養を工夫することで、ご先祖様への思いを十分に伝えることができます。

・仏壇がない家でもできる「ミニ仏壇」や手作り祭壇:市販のコンパクトな「ミニ仏壇」や「リビング仏壇」を活用すれば、狭いスペースでも十分な供養が可能です。また、棚やテーブルの一角に写真、花、ろうそく、香炉などを配置すれば、手作りの供養スペースが完成します。重要なのは、心を込めて手を合わせることです。

・お盆の気持ちを伝えるLINE・電話・手紙の例文:帰省できない場合には、親族や近しい人へ連絡を入れるのもマナーの一部です。例えば、「今年は帰省できず申し訳ありません。心の中でご先祖様に手を合わせ、感謝をお伝えしています。」というような、気持ちを込めたメッセージを送ると良いでしょう。電話や手紙で丁寧に伝えることで、心の距離はぐっと近くなります。

・自宅供養の簡易アイデア(お花・線香・写真を活用):仏壇がなくても、写真立てに故人の写真を飾り、そばに生花や香を添えるだけで、立派な供養になります。小さなろうそくやお茶碗にご飯を添えるだけでも十分です。自分なりのやり方で気持ちを表現することが、現代のお盆のあり方として受け入れられています。

このように、形式にこだわる必要はありません。自分にできる範囲で、ご先祖様を思う時間を設けること。それがもっとも大切な供養の姿です。

実は身近なお盆行事:地域の伝統に触れる

お盆というと仏壇やお墓参りが中心と思われがちですが、実は地域ごとにさまざまな伝統行事が行われており、それらに参加することで、より深くお盆の文化を感じることができます。観光や家族イベントとして楽しめるものも多く、親子での学びにも最適です。

・盆踊りや精霊流しの意味と体験方法:盆踊りはもともと、先祖の霊を供養し、慰めるための行事です。太鼓や笛の音に合わせて円になって踊ることで、霊とともに一体となるような時間を過ごします。地域によって踊りの型や音楽が異なるのも魅力のひとつです。たとえば、徳島の「阿波おどり」や、岐阜県の「郡上おどり」は全国的にも有名です。

精霊流しは、灯籠や小舟に火を灯し、川や海に流すことで、ご先祖様をあの世へ送り出す行為を象徴しています。特に長崎の精霊流しは大規模で、爆竹の音やきらびやかな灯篭が夏の夜を彩ります。

・京都の「五山の送り火」など有名行事の紹介:8月16日、京都では東山・松ヶ崎・西賀茂など5つの山で巨大な火文字が灯される「五山の送り火」が行われます。「大」「妙」「法」「船形」「鳥居形」などの文字が浮かび上がり、壮観な光景が夏の終わりを告げます。この行事は、ご先祖の霊を浄土へと送り出す意味があり、見る者の心に深い感慨を与えます。

・地域の行事に参加してみるメリットとは?:地域行事に参加することで、地元の人々との交流が生まれ、地域文化を肌で感じることができます。子どもたちにとっては、学校では学べない「生きた日本文化」を体験する貴重な機会となります。また、自分のルーツや故郷の風習を再認識するきっかけにもなります。

こうしたお盆行事は単なるイベントではなく、何世代にもわたって受け継がれてきた「地域の記憶」です。その意味を理解しながら体験することで、お盆の文化がより立体的に感じられるでしょう。

お盆にやってはいけないこと・避けたいこと

お盆は厳粛な期間であると同時に、霊を迎え供養する特別な時間です。そのため、日常とは少し異なる「慎み」が求められます。ここでは、お盆期間中に避けたい行動や、注意しておきたいマナーを紹介します。

・お盆期間中の海や川遊びはなぜ避けるべき?:古くから、「お盆の時期に水辺に行くと霊に引き込まれる」といった言い伝えが多く残っています。これは水難事故を防ぐための戒めであるとも言われており、特に子どもたちには注意が必要です。実際に夏のこの時期は水辺での事故が多発するため、迷信と一蹴せず、慎重な判断が求められます。

・結婚式や引っ越しなど慶事の扱いはどうなる?:お盆は「死者を悼む期間」とされているため、結婚式や新築祝いなどの慶事は避けるのが一般的です。特に年配の親族がいる場合は、配慮が必要です。ただし、家族の理解がある場合や、やむを得ない事情がある場合は、丁寧な説明を添えることでトラブルを防ぐことができます。

・知らないと恥をかく服装・言動の注意点:お盆期間中に仏壇やお墓を訪れる際には、派手な色や露出の多い服装は避けましょう。黒や紺、グレーなど落ち着いた色味の服装が基本です。特に法要に参加する場合は、白いシャツや黒いスカート・ズボンなど、きちんとした装いを心がけると安心です。また、冗談や騒がしい言動も控えるのがマナーとされています。

お盆は、日常とは異なる「非日常」の空間です。その空気を尊重し、静かに、丁寧に過ごすことが、先祖供養の本質につながります。

家族・カップル・友人と…お盆の過ごし方アイデア

お盆期間はご先祖様を迎える厳粛な時間であると同時に、家族や親しい人々と過ごす大切な機会でもあります。ただ家にこもって供養するだけでなく、共に過ごす時間を豊かにし、心のつながりを深める工夫を取り入れてみましょう。

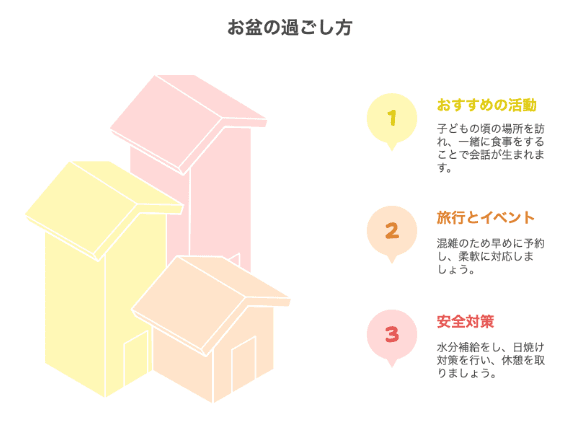

・思い出づくりにおすすめの行動例(帰省先での遊び・食事):帰省先では、子どもの頃によく行った場所を訪ねたり、親族みんなで食事を囲んだりすることで、自然と会話が生まれ、思い出が深まります。お墓参りの帰りに昔ながらの食堂や名所に立ち寄るのも、思い出づくりには最適です。また、祖父母や親戚に子どもたちの成長を見せることも、何よりの供養につながります。

・お盆休み中の旅行やイベント参加の注意点:近年ではお盆の期間を使って旅行に出かける家庭も増えています。ただし、お盆期間中は交通機関や宿泊施設が混雑しがちなため、早めの予約とスケジュールの余裕を持つことが大切です。また、旅行先では現地のお盆行事に参加してみるのも良いでしょう。観光だけでなく、文化を学び体験する機会として、お盆旅行を有意義なものにすることができます。

・熱中症・水辺の事故など、夏のお出かけの安全対策:8月は猛暑が続く時期ですので、外出時にはこまめな水分補給、帽子や日傘の使用、適切な休憩を心がけましょう。特に高齢者や小さな子どもがいる家庭では、冷房を適切に使って室内温度を調整することも大切です。また、海や川など水辺での遊びは、必ず大人の監視下で行い、安全ルールを守るよう徹底しましょう。

このように、お盆の期間は家族・恋人・友人と過ごす時間を大切にすることで、供養と生活を無理なく両立することができます。大切なのは、形式だけにとらわれず、「心を込めて過ごす」ことです。

まとめ:意味を知って、心のこもったお盆を

お盆は単なる夏の長期休暇ではありません。ご先祖様の霊を迎え、共に過ごし、そして送り出すという、私たちのルーツと向き合う大切な時間です。迎え火や送り火、仏壇へのお供え、お墓参りといった一つひとつの行動には、それぞれ深い意味が込められており、形式をなぞるだけではなく、そこにある「想い」を大切にすることで、より充実した時間になります。

また、地域や宗教によって多少の違いはあるものの、故人を偲ぶという基本的な精神は変わりません。時代が変わり、生活スタイルが多様化しても、自宅供養やオンラインの挨拶など、新しい形のお盆も受け入れられるようになっています。

子どもたちにも伝えていきたいのは、お盆の行事そのものよりも、そこに込められた「人を大切にする心」「感謝を忘れない気持ち」です。家族で一緒に準備をしたり、話をしたりすることで、自然と受け継がれていくものがあります。

お盆は、ご先祖様とのつながりを感じ、現在の自分を見つめ直す大切な節目です。今年はその意味をあらためて見つめ、心のこもったお盆を過ごしてみてはいかがでしょうか。きっと、日々の忙しさの中で忘れかけていた「大切なもの」を思い出させてくれるはずです。

この記事を共有