供花へのお返しは必要?時期・相場・品物・お礼状まで失礼のない対応を解説

公開日: 更新日:

葬儀の後、多くのご遺族が迷いやすいのが「供花へのお返し」です。葬儀の準備やその後の諸手続きに追われる中で、供花をいただいた方への対応をどうすべきか悩む人は少なくありません。特に「香典返しと同じように必ず返さなければならないのか」「返すとしたら何を選べばいいのか」「いつまでにお礼を伝えるべきか」といった具体的な疑問が生じやすい場面です。

供花とは、故人を偲び、弔意を表すために贈られる花のことを指します。一般的には葬儀や告別式の祭壇に供えられ、式場を華やかにし、参列者全員で故人を偲ぶ場を整える役割を持っています。供花は故人や遺族に対する心遣いの表れであり、そのお気持ちに対してどう応えるべきかが多くの方の悩みどころとなるのです。

また、香典返しとの混同も多く見られます。香典返しは金銭や品物という具体的な形でいただいたご厚意に対するお返しとして広く知られていますが、供花については地域や宗派、慣習によって対応が異なるため、統一されたルールが存在しません。この違いが「供花のお返しは必要なのか」という疑問を生む大きな要因となっています。

本記事では、供花へのお返しについて以下の点を詳しく解説していきます。

- 供花に対してお返しは必要かどうか

- お返しをする場合の適切な時期と方法

- 一般的な相場と選ばれる品物

- 会社関係や団体への対応方法

- お返しをしない場合の注意点

- お礼状に書くべき内容と文例

- よくある疑問とその解決法

これらを理解することで、遺族として失礼のない対応を行い、相手に感謝の気持ちをきちんと伝えることができるようになります。葬儀後の慌ただしい時期においても、正しい判断ができるよう、供花のお返しに関する知識を整理しておきましょう。

供花へのお返しは必要?しなくても失礼ではない?

供花とは、故人の冥福を祈り、遺族に寄り添う気持ちを表すために贈られる花のことです。葬儀や告別式の祭壇を彩り、参列者全員が故人を偲ぶ空間を整える役割を果たしています。では、この供花に対して必ずお返しをしなければならないのでしょうか。

結論から言えば、供花に対してお返しをするかどうかは「必ずしなければならないもの」ではありません。香典返しのように全国的に共通する慣習ではなく、地域や宗派、また相手との関係性によって異なるのが特徴です。

供花と香典返しの違いを整理すると以下のようになります。

項目 | 供花 | 香典 |

目的 | 故人を偲び、祭壇を飾るため | 遺族への弔慰金、葬儀費用の助け |

お返しの必要性 | 基本的に必須ではない | 原則として行う |

お返しの時期 | 行う場合は忌明け後1か月以内 | 忌明け(四十九日)前後 |

お返しの相場 | 1,000円~3,000円程度 | いただいた金額の半額程度が目安 |

このように、香典は金銭的な援助を伴うため、全国的に「香典返し」をするのが一般的です。一方で供花は気持ちを込めたお花であるため、必ずしもお返しをしなければならないわけではありません。

ただし、地域や宗派によっては「供花にもお返しをするのが礼儀」とされる場合があります。また、親族や周囲の慣習と異なる対応をすると「非常識」と思われることもあるため、判断に迷うときは親族や葬儀社に相談するのが望ましいでしょう。

つまり、供花へのお返しは「しなくても失礼ではない」が、「状況によってはしたほうが安心」という位置づけにあります。感謝の気持ちをどう伝えるかを第一に考えることが、正しい対応につながります。

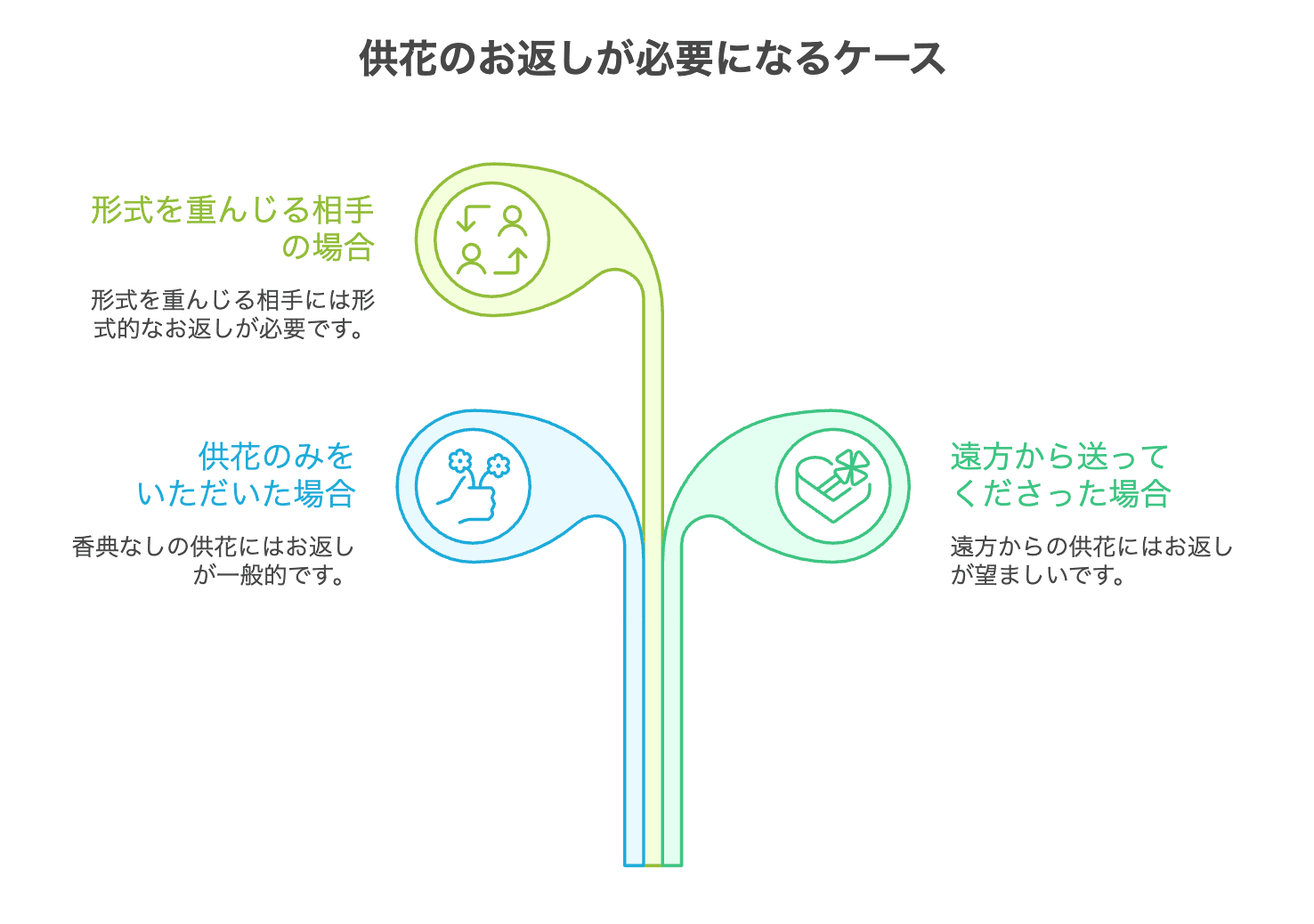

供花のお返しが必要になるケースとは

供花へのお返しは必須ではないものの、状況によってはお返しをした方がよいケースがあります。ここでは代表的なケースを挙げ、それぞれの背景や理由を解説します。

供花のみをいただいた場合(香典なし)

葬儀の場で香典をいただかず、供花のみをいただいた場合には、お返しを検討するのが一般的です。香典返しが行われないため、そのままでは感謝の気持ちを形にして伝える機会がなくなってしまうからです。特に遠方などで参列できず、せめて供花をという方への心配りとして、お返しを送ると誠意が伝わります。

遠方から送ってくださった場合

遠方から供花を手配してくださった方は、交通費や時間の都合で参列できなかった可能性が高いケースです。遺族への思いやりを込めて供花を送ってくれているため、その厚意に対してお返しをすることが望ましいと考えられます。

会社や取引先など「形式を重んじる相手」の場合

ビジネス関係者や取引先、上司など、社会的な関係性がある相手から供花をいただいた場合には、形式を重視した対応が求められることが多いです。特に法人や団体から供花をいただいた場合には、感謝の意を示すことが信頼関係を維持するうえで重要となります。

親族・近隣とのバランスを取るために返すケース

親族やご近所など、互いの行動が見えやすい関係性では「誰に返したか・返さなかったか」が比較されやすくなります。このような場合にお返しをすることで、後々の人間関係における不公平感や誤解を避けられます。

このように、供花のお返しは「必ず必要」というよりも「返すことで円滑な人間関係や信頼を維持できるケース」があるというのが実情です。迷った場合は、故人と相手との関係や今後の付き合いを考慮して判断するのが適切でしょう。

お返しをする場合のタイミングと方法

供花へのお返しをする場合、大切なのは適切な時期と方法を守ることです。お礼の気持ちを伝えるものですから、遅すぎたり形式を欠いたりすると、せっかくの配慮が十分に伝わらないこともあります。ここでは一般的な目安と方法を詳しく解説します。

基本は「忌明け(四十九日)後〜1か月以内」が目安

供花のお返しは、香典返しと同様に「忌明け(四十九日)」を迎えた後に送るのが一般的です。忌明けは喪が明ける節目であり、その後に感謝の気持ちを改めて伝えるのが慣習だからです。

時期の目安

- 忌明け後〜1か月以内

- 遅くとも三か月以内には対応

あまりに遅れると「忘れていたのではないか」と受け取られかねませんので注意しましょう。

配送・手渡し問わず、のし紙や挨拶状は忘れずに

供花のお返しは、直接伺って手渡しする方法と、宅配便などで送る方法があります。いずれの方法でも失礼はありませんが、共通して大切なのは「のし紙」と「挨拶状(お礼状)」を添えることです。

- のし紙:

水引は「黒白」または「双銀」を使用するのが一般的。表書きは「志」とするのが無難です。 - 挨拶状:

形式に則りつつ、感謝の気持ちと故人の供養が滞りなく行われた旨を簡潔に伝えます。

香典返しと一緒に送ってもよい?タイミングの合わせ方

香典と供花の両方をいただいた場合、お返しを2つ用意する必要はありません。香典返しにまとめて同梱するか、一緒にお届けするのが一般的です。その際には挨拶状に「供花を賜りましたことにも深く感謝申し上げます」と記載することで、両方のお礼を兼ねられます。

一方で、香典をいただかず供花のみの場合は、供花へのお返しとして単独で品物を選ぶ必要があります。この場合も忌明け後に送付するのが適切です。

供花へのお返しは「形式に沿った方法」で「適切なタイミング」で行うことが何より重要です。特に挨拶状を添えることで、単なる贈答ではなく、心のこもった感謝を伝えることができます。

供花のお返しに選ばれる品物と相場

供花のお返しをする場合、気になるのが「どの程度の金額で、どのような品物を選ぶべきか」という点です。ここでは、一般的な相場や人気のある品物、避けた方がよい品物について詳しく見ていきます。

相場は1,000円〜3,000円程度が一般的

供花のお返しは香典返しよりも控えめな金額が目安とされます。相場はおおむね 1,000円〜3,000円程度 であり、高額である必要はありません。香典返しのように「半返し(いただいた金額の半分程度)」を意識する必要はなく、感謝の気持ちを形にした「ささやかなお礼」が基本です。

相場の目安を表にまとめると以下の通りです。

供花の規模 | お返しの相場 |

個人からの供花(1基) | 1,000円〜2,000円 |

複数人や団体からの供花 | 2,000円〜3,000円 |

特に親しい方からの豪華な供花 | 3,000円前後 |

選ばれることが多い品物例

供花のお返しに選ばれる品物は、日持ちがして誰もが喜んで受け取れるものが中心です。

- お菓子

焼き菓子や日持ちのする和菓子が人気。遺族の感謝を甘い品で表すのは穏やかな印象を与えます。 - お茶・コーヒー・飲料セット

家庭で手軽に楽しめ、保存もしやすいため定番です。仏事ではお茶が好まれる傾向があります。 - タオルや洗剤などの実用品

生活に役立つ品物として無駄にならず、幅広い世代に喜ばれやすい選択肢です。 - 選べるカタログギフト

近年増えているのがカタログギフト。受け取った方が自由に選べるため、好みが分からない場合に便利です。

控えた方がよいとされる品

供花のお返しで避けられるべきとされる品物もあります。特に弔事にふさわしくないとされるものは注意が必要です。

- 刃物(包丁・はさみなど)

「縁を切る」ことを連想させるため不適切。 - 現金や商品券

供花への返礼としては堅苦しすぎ、相手に負担をかける印象を与えることがあります。 - 香りが強すぎるものや嗜好性の高いもの

アルコールや強い香辛料などは好みが分かれやすく、避けた方が無難です。

供花のお返しは豪華である必要はなく、あくまで「感謝の気持ちを伝えること」が第一の目的です。相場を意識しつつ、受け取った方に負担を与えない、心のこもった品を選ぶことが大切です。

会社・団体・上司へのお返しはどうする?

供花をいただく相手が会社や取引先、上司などの場合、個人に対するものと比べて対応に気を配る必要があります。社会的な礼儀や今後の関係性を考えたうえで、適切に判断することが重要です。

個人宛で送っても良い?会社名宛で送るべき?

供花を法人や部署名でいただいた場合は、基本的に 会社名宛て にお返しをするのが適切です。代表者や総務部など、供花を手配した部署に対して感謝を表すのが望ましいでしょう。

一方で、実際に手配してくださった担当者や上司の名前が明記されている場合は、その方を宛先に加えるのも良い方法です。「会社名+ご担当者名」という形にすることで、会社としても個人としても感謝の気持ちを伝えられます。

複数人で出された場合のお返し方法

部署や複数の社員が連名で供花をくださった場合、全員に個別で返礼をする必要はありません。通常は 一括で1つのお返しを送る 形をとり、その中で全員に向けた感謝を挨拶状に記載します。

たとえば挨拶状に「○○部署の皆様よりご供花を賜り、心より御礼申し上げます」と書くことで、全員にお礼を伝えることができます。

法人向けの「供花リスト」がある場合の対応法

葬儀社によっては、法人や団体からいただいた供花をまとめた「供花リスト」を作成してくれる場合があります。このリストを活用すれば、誰からどのような供花をいただいたのかを整理でき、返礼品の手配がしやすくなります。

法人宛てに返礼を送る際には、のし紙は「志」、水引は黒白または双銀を選び、挨拶状で正式に感謝の意を述べることが大切です。

会社や団体、上司へのお返しは、遺族の個人的な感謝だけでなく「今後の信頼関係」を意識した対応が求められます。社会的な礼儀を守ることで、故人に対する敬意と遺族の誠意を正しく伝えることができます。

お返しをしない場合の対応と注意点

供花へのお返しは必須ではありませんが、だからといって何もせずに済ませるのは避けた方がよい場合があります。お返しをしない場合でも、感謝の気持ちをしっかりと伝えることが何より大切です。ここでは、お返しをしないときに選ばれる方法と、その際の注意点を解説します。

「感謝の気持ちを伝える」ことは必要

供花を贈ってくださった方は、故人を偲ぶ気持ちとともに遺族を思いやる気持ちを込めています。その厚意を無視する形にならないよう、感謝の気持ちを伝えることが基本です。返礼品がなくても、誠意をもってお礼を伝えれば失礼にはなりません。

電話や手紙だけでも良いが、誠意を込めた文面を

お返しをしない場合は、電話や手紙でお礼を伝えることが一般的です。電話であれば直接声で感謝を伝えられますし、手紙であれば形に残るため丁寧な印象を与えます。

お礼の言葉には以下のポイントを含めるとよいでしょう。

- 供花を賜ったことへの感謝

- 葬儀が滞りなく済んだことの報告

- 故人も喜んでいるであろうという心情の表現

後日、会った際にお礼を伝えるのもひとつの方法

近しい親族やご近所の方など、日常的に顔を合わせる相手の場合は、直接会った際に感謝を伝える方法もあります。形式ばらず自然にお礼ができるため、かえって心がこもった対応と受け取られることもあります。

ただし、長い期間お礼を伝えないままでいるのは避けましょう。最低でも四十九日後には何らかの形で感謝を伝えるのが望ましいといえます。

お返しをしない場合でも、「感謝の気持ちを伝える」ことを忘れなければ、失礼にはなりません。大切なのは形式よりも心です。供花をくださった方に誠意が伝わる方法を選ぶことが重要です。

供花のお返しに添えるお礼状の文例と注意点

供花へのお返しをする場合、返礼品とともに添えたいのが「お礼状」です。お礼状は、単に品物を贈るだけでは伝わりにくい感謝の気持ちを、言葉としてきちんと届ける役割を果たします。ここでは、お礼状に盛り込むべき内容や注意点、具体的な文例を紹介します。

お礼状に書くべき内容

供花のお礼状には、以下の3つの要素を盛り込むことが基本です。

- 供花をいただいたことへの感謝

- 葬儀が無事に済んだことの報告

- 遺族としての今後の心境や挨拶

文章は長く書く必要はなく、簡潔かつ丁寧にまとめるのが望ましいでしょう。

文例(参列あり/なし、供花のみ等)

以下に状況別の文例を示します。

参列ありの場合

拝啓 このたびはご多用の中、故〇〇の葬儀にご参列いただき、またご供花を賜りまして誠にありがとうございました。おかげさまで葬儀も滞りなく終えることができ、故人もさぞかし喜んでいることと存じます。ここに謹んで御礼申し上げます。

敬具

参列なし・供花のみの場合

拝啓 故〇〇儀の葬儀に際しましては、ご供花を賜り、心より御礼申し上げます。おかげさまで無事に葬儀を終えることができました。ご厚意に深く感謝申し上げますとともに、今後とも変わらぬお付き合いを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

会社や団体からの場合

拝啓 このたびは、故〇〇儀の葬儀に際し、御社よりご供花を賜り誠にありがとうございました。おかげさまで滞りなく葬儀を執り行うことができました。故人もさぞかし感謝していることと存じます。ここに改めて御礼申し上げます。

敬具

句読点の扱いや忌み言葉に注意

弔事の文面には、いくつか注意すべき点があります。

- 句読点を避ける

弔事の手紙では「終止符を打たない」という意味から、句読点を使わないのが一般的です。 - 忌み言葉を避ける

「再び」「重ね重ね」「四(死)」「九(苦)」など、不吉とされる表現は避けましょう。

どうしても難しいときは文例集や専門業者の利用もあり

弔事用のお礼状は独特の形式があるため、文章を考えるのが難しいと感じる方も少なくありません。その場合は、葬儀社が提供する文例集を利用したり、挨拶状を代行してくれる専門業者に依頼するのもひとつの方法です。

供花へのお礼状は、返礼品と同じくらい大切なものです。形式に沿いながらも、感謝の気持ちがきちんと伝わる文面を心がけましょう。

供花のお返しに関するよくある質問

供花のお返しについては、多くの人が似たような疑問を抱きます。ここでは特に多い質問を取り上げ、具体的に回答していきます。

家族葬で供花をいただいたときは?

家族葬では香典や供花を辞退するケースもありますが、それでも供花をいただいた場合には、感謝を伝えることが大切です。返礼品を送らず、手紙や電話で丁寧にお礼を伝える方法もあります。ただし、供花のみをいただいて香典がない場合は、1,000円〜3,000円程度の品を送ると誠意が伝わりやすいでしょう。

弔電だけのお礼も必要?

弔電をいただいた場合も、お返しは必須ではありません。しかし、そのままにするのは避けた方がよいとされます。電話や手紙でお礼を伝えるだけでも十分ですが、遠方の方や特にお世話になった方には、お礼状を送るとより丁寧です。

後から供花をいただいた場合の対応は?

葬儀後しばらく経ってから供花をいただくこともあります。その場合も、いただいた時点から1か月以内を目安にお礼をするのが適切です。すでに香典返しを終えている場合でも、供花のお礼として簡単な品をお送りし、挨拶状にて改めて感謝を伝えると良いでしょう。

このように、供花のお返しは「必ずしなければならない」というよりも、状況に応じて柔軟に判断することが求められます。迷ったときは、香典返しの有無や相手との関係性を基準に考えると失礼がありません。

まとめ

供花へのお返しは、香典返しのように全国的に統一されたルールがあるわけではありません。基本的には「必ずしなければならないもの」ではないため、返さなくても失礼にはあたりません。しかし、いただいた供花は故人を偲ぶ気持ちと遺族への心遣いの表れです。その厚意にどう応えるかを考えることが大切です。

お返しをする場合には、忌明け後から1か月以内を目安に、相場1,000円〜3,000円程度の品を選び、のし紙やお礼状を添えて感謝を伝えるのが望ましいでしょう。特に、香典がなく供花のみをいただいた場合や、会社・取引先など形式を重んじる関係の場合には、お返しを検討するのが適切です。

一方で、お返しをしない場合でも、電話や手紙、お礼状を通じて誠意をもって感謝を伝えることが欠かせません。形式よりも「感謝の気持ちを相手に伝える」ことを第一に考えることが、遺族としての礼儀につながります。

今後も迷わないように、供花・香典返し・弔電それぞれの違いや対応の仕方を整理しておくと安心です。供花のお返しにおいて大切なのは、相手との関係性を大切にしつつ、心のこもった対応をすることです。

葬儀後の慌ただしい中でも、故人を偲んでくださった方々に感謝を伝える時間を持つことが、遺族自身の心の区切りにもつながります。形式にとらわれすぎず、心を込めた対応を心がけましょう。

関連記事

この記事を共有