仏壇を整えるうえで欠かせない存在の一つが「掛軸(かけじく)」です。しかし、仏壇の掛軸と一口に言っても、その種類や意味は実に多様であり、初めて購入する方にとっては「どれを選べばいいのかわからない」と戸惑うことも少なくありません。実際に、仏壇店に行っても「宗派によって違います」「本尊と脇侍があります」など専門的な言葉が飛び交い、ますます混乱してしまうこともあるでしょう。

掛軸は仏壇における精神的・宗教的な中心であり、日々の礼拝や供養において重要な役割を果たします。適切な掛軸を選ぶことで、家庭内での信仰生活がより深まり、心の拠り所としての仏壇が一層意義あるものとなるのです。

本記事では、仏壇に祀る掛軸の基本的な知識から、宗派ごとの違い、選び方、掛け方、さらには購入時の注意点に至るまでを体系的に解説します。特に宗派別の違いについては、実例を交えながら詳しく紹介し、読者が自身の宗派に合った正しい掛軸を選べるようサポートします。

これから仏壇の準備をされる方や、すでに仏壇を持っていても「掛軸って本当に合ってるのかな?」と不安を感じている方にとって、本記事が最適なガイドとなることを願っています。

仏壇に祀る掛軸の意味と役割

仏壇に祀る「掛軸(かけじく)」とは、仏様や宗派の祖師、教えを象徴する文字などを紙や絹に表し、上下に軸木をつけて巻き取れるようにした宗教的な表具です。現代の多くの家庭では、仏像に代わってこの掛軸を「ご本尊(ほんぞん)」として仏壇の中央に祀ることが主流になっています。

なぜ仏壇に掛軸を祀るのか?

仏壇は家庭内における「小さなお寺」とも言える存在です。そこに祀られる掛軸は、信仰の中心としての象徴であり、日々の礼拝や供養、先祖との心のつながりを深める大切な要素です。単なる装飾ではなく、精神的な支柱としての役割を持っています。

また、掛軸には宗派の教えが凝縮されており、見るだけでその信仰に立ち返ることができる力があります。たとえば、阿弥陀如来を描いた浄土真宗の掛軸を見ることで「南無阿弥陀仏」の教えを日々感じることができます。

掛軸と仏像の違い

仏壇に祀られるものとして、かつては仏像が一般的でしたが、住宅事情の変化に伴い、現在では掛軸の方が主流となっています。仏像と比較した場合の主な違いは以下の通りです。

特徴 | 仏像 | 掛軸 |

|---|---|---|

材質 | 木、金属、石など | 紙、絹など |

設置方法 | 台座に安置 | 背面に掛ける |

重量 | 重い | 軽い |

スペース | 広く必要 | コンパクト |

メンテナンス | ホコリがたまりやすい | 比較的容易 |

損傷時の対応 | 修復に技術を要する | 表装の仕立て直しが可能 |

掛軸は特に都市部の住宅やマンションなど、限られたスペースでも祀ることができる点が大きな利点です。また、扱いやすく、収納や移動が簡単であることも現代の生活に合った形式と言えるでしょう。

掛軸の構造と用語解説

掛軸は「本紙(ほんし)」と「表装(ひょうそう)」から成り立ちます。本紙には仏像や経文、題目などが描かれ、その周囲を彩る布地(裂地)で装飾されます。上下には「軸木(じくぎ)」が取り付けられており、巻いて収納する際に使用します。その他、「風帯(ふうたい)」と呼ばれる飾り布が付くこともあります。

・本紙:中心となる仏画や文字の部分

・表装:本紙を囲む装飾部分、和風の美意識が反映される

・軸木:上下の木の棒。巻いて収納するために必要

・風帯:装飾的な垂れ布。格式ある印象を与える

これらの構成要素を通じて、掛軸は単なる絵画以上の存在として、仏教的な意味を家庭にもたらしています。

仏壇用掛軸の主な種類

仏壇に祀る掛軸は、ご本尊の信仰対象として非常に重要な役割を持っています。仏壇を正しく整えるには、掛軸の「種類」と「宗派ごとの違い」を理解することが不可欠です。ここでは基本構成に加え、浄土真宗・曹洞宗など代表的な宗派別の掛軸内容を詳しく解説します。

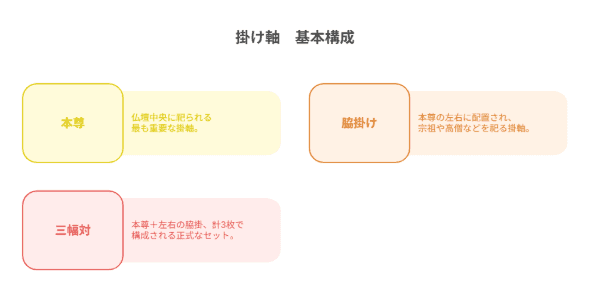

掛軸の基本構成

仏壇に設置される掛軸は、以下のように分類されます。

・本尊(ほんぞん)掛軸:仏壇中央に祀られる最も重要な掛軸。仏様または教義の象徴が描かれており、日々の礼拝の中心になります。

・脇掛(わきがけ)掛軸:本尊の左右に配置され、宗祖や高僧などを祀る掛軸。信仰の系譜や教えの補完を意味します。

・三幅対(さんぷくだい)掛軸:本尊+左右の脇掛、計3枚で構成される正式なセット。仏壇が大きい家庭や伝統を重んじる家庭で広く用いられます。

宗派ごとの掛軸

宗派によって祀る対象は大きく異なり、掛軸の選定は慎重に行う必要があります。以下に代表的な宗派の構成を示します。

浄土真宗(本願寺派・大谷派)

・本尊:阿弥陀如来(絵像または「南無阿弥陀仏」の名号)

・脇掛:

本願寺派(西本願寺):右に親鸞聖人、左に蓮如上人

大谷派(東本願寺):右に親鸞聖人、左に七高僧(中国・日本の高僧7名)

ポイント:仏像よりも名号や宗祖の文字掛軸が中心となる。宗派の違いにより脇掛の人物が変わる点に注意。

曹洞宗

・本尊:釈迦如来(釈迦牟尼仏)

・脇掛:右に道元禅師(承陽大師)、左に瑩山禅師(常済大師)

ポイント:仏教の開祖・釈迦と、日本における曹洞宗の祖師二人を並べて三幅で祀るのが正式。簡略版では本尊のみも可。

浄土宗

・本尊:阿弥陀如来

・脇掛:法然上人(宗祖)・善導大師(中国浄土教の祖)

ポイント:浄土真宗と異なり、仏像形式も広く使われているが、掛軸も定着している。脇掛で東アジアにおける教義継承を示す。

臨済宗

・本尊:釈迦如来

・脇掛:宗派により異なるが、一般的には達磨大師や宗祖を祀る

ポイント:統一されていないため、菩提寺(所属寺院)に相談して決定するのが確実。

真言宗

・本尊:大日如来(密教の中核仏)

・脇掛:弘法大師(空海)・不動明王など

ポイント:曼荼羅(まんだら)形式の掛軸もあり、神秘性の高いデザインが多い。色彩や表装に華やかさがある。

天台宗

・本尊:阿弥陀如来、釈迦如来、薬師如来など

・脇掛:最澄(伝教大師)・天台大師

ポイント:多様な仏様が本尊となるため、宗派内の指導や菩提寺に確認が必須。

日蓮宗

・本尊:題目「南無妙法蓮華経」または大曼荼羅

・脇掛:日蓮聖人・日朗聖人などの高僧

ポイント:仏像ではなく文字掛軸を本尊とするのが最大の特徴。文字のデザインや表装に宗派の個性が強く出る。

掛軸選びの基本ポイント

仏壇に祀る掛軸は、単なる装飾品ではなく、家族の信仰心や先祖供養の中心に位置する重要な法具です。だからこそ、「どの掛軸を選ぶか」は慎重に考えなければなりません。ここでは、初心者でも失敗しないための掛軸選びの基本ポイントを5つの視点から解説します。

1. 宗派に合った掛軸を選ぶ

最も重要なポイントは、自分の宗派に合った掛軸を選ぶことです。たとえば、浄土真宗では阿弥陀如来や親鸞聖人の掛軸が必須であり、真言宗では大日如来が中心になります。宗派に合わない掛軸を祀ることは、形式的にも精神的にも不適切です。

確認すべき情報

・家族・親族に宗派を確認

・仏壇の中にある既存の位牌や過去帳の記載

・菩提寺の宗派と、仏事での呼び名(例:○○寺様の法要)

2. 仏壇のサイズに合った掛軸を選ぶ

掛軸には様々なサイズがあり、仏壇の寸法と調和していないと見栄えが悪くなったり、物理的に収まらないこともあります。一般的には、仏壇の内寸(高さ・幅)に対して掛軸が7~8割のサイズが理想とされています。

具体的な目安

・小型仏壇(高さ40cm前後):20号(縦20cm程度)の掛軸

・中型仏壇(高さ60〜80cm):30号〜50号

・大型仏壇:50号以上の掛軸または三幅対構成

購入前に仏壇の内寸をしっかり測ることが必須です。

3. 表装や素材の品質を確認する

掛軸は「本紙」と「表装」に分かれており、見た目だけでなく耐久性にも大きな違いが出ます。価格が安すぎる掛軸は、印刷の解像度が低かったり、裂地(布地)が粗悪なことがあります。

選ぶ際のチェックポイント

・本紙が手書きか高品質印刷か

・表装が本絹か合成繊維か

・軸木がしっかりしていて曲がりや反りがないか

仏具専門店では、「職人仕立て」「手描き本絹掛軸」などの上級品も取り扱っています。

4. セット構成(単品か三幅対か)を選ぶ

仏壇に掛ける掛軸は、本尊のみの単品か、本尊+左右の脇掛の三幅対かで選択が分かれます。三幅対の方が正式であり、法事などの場でも格式を保てるスタイルです。

判断基準

・仏壇が小さい場合 → 単品の本尊掛軸

・仏壇が中〜大型 → 三幅対で左右に脇侍を揃える

・宗派によっては三幅でないと意味をなさない場合も(例:曹洞宗)

5. 信頼できる仏具店・通販サイトを選ぶ

近年はネット通販でも多くの掛軸が購入可能ですが、仏具の専門知識が求められるため、信頼性のある店舗やサイトからの購入が推奨されます。

信頼できる購入先の例

・仏具専門店(実店舗で相談可能)

・老舗仏壇店の公式通販サイト

・宗派対応を明記している通販サイト(楽天やAmazonの中でも仏壇店出品)

サイトによっては「宗派別」「本尊サイズ別」「表装の色」などでフィルター検索でき、初心者にもわかりやすく設計されています。

掛軸の掛け方と安置場所

掛軸は、仏壇の中心的な存在として祀られるため、設置の仕方や位置も極めて重要です。誤った方法で掛けてしまうと、仏壇全体のバランスが崩れるだけでなく、信仰上も不適切とされる場合があります。この章では、掛軸の正しい掛け方と、設置場所の注意点について詳しく解説します。

基本の掛け方

掛軸は通常、仏壇内部の背面(奥の壁)に設置します。

・中央に本尊掛軸を掛けるのが基本。

・脇掛がある場合は、本尊の右側に右脇掛、左側に左脇掛を配置します。

・仏壇の幅が狭い場合でも、左右対称になるように調整します。

三幅対のバランス感覚が重要であり、掛軸の高さ・幅を揃えることで仏壇が整って見えるのです。

掛軸の固定方法

現代の仏壇は、従来の木製構造からモダンな収納型まで幅広いため、掛軸の設置方法にもバリエーションがあります。

主な設置方法

1.金具式(押しピン・フック)

木製仏壇の背板に押しピンやフックを設けて掛ける一般的な方法。耐久性があり、重い掛軸にも対応できます。

2.面ファスナー式(マジックテープ)

モダン仏壇などで多く使われ、背面に両面テープで取り付けます。設置が簡単で、掛軸の交換も楽に行えます。

3.マグネット式

金属プレートを内蔵した仏壇で使用。掛軸の背に磁石があり、ズレずに固定可能。最近の省スペース仏壇に適しています。

掛軸を安置する際の環境条件

掛軸は紙や絹でできているため、保存環境が劣悪だと劣化や色あせが起こります。

避けたい環境

・直射日光が当たる場所:退色の原因

・湿度が高い場所:カビ・シミの原因

・風通しが悪い場所:湿気がこもりやすくカビの発生に繋がる

・エアコン・ヒーターの風が直接当たる場所:乾燥や破れの原因

理想的なのは、「適度な通気性があり、かつ直射日光が入らない」落ち着いた室内。仏間やリビングの壁面に設けた仏壇がこの条件に合致することが多いです。

掛軸の交換・お手入れのタイミング

掛軸は長期間使用するものですが、時間の経過と共に傷みや汚れが出てきます。

メンテナンスの基本

・ホコリをやさしく払う(柔らかい筆やハンディモップ使用)

・手で触れない(油分でシミができることがあります)

・年忌法要・仏壇の買い替え時にチェック

掛軸が明らかに劣化している場合は、仏壇店に相談の上、新しいものに交換するのが理想的です。

掛軸購入時の注意点

仏壇の掛軸は一度購入すると長期間にわたって使用されるため、選び方に失敗すると後悔や不信感につながることがあります。

この章では、よくある失敗例とそれを回避するための実践的な注意点を具体的に解説します。

よくある失敗①:宗派に合わない掛軸を選んでしまった

最も多いミスが、自分の宗派に合っていない掛軸を購入してしまうことです。見た目が似ていても、本尊が違ったり脇掛の人物が違うなど、細部で信仰のずれが生じてしまう場合があります。

失敗例

・浄土真宗の家庭に日蓮宗の「南無妙法蓮華経」の掛軸を祀った

・曹洞宗なのに、禅宗以外の本尊(阿弥陀如来)を選んでしまった

対策

・購入前に「必ず宗派を確認」

・店舗や通販でも「宗派対応表記」がある商品を選ぶ

・わからない場合は菩提寺や専門店に相談する

よくある失敗②:仏壇にサイズが合わない

仏壇のサイズに合っていない掛軸を選ぶと、掛軸が仏壇に入りきらなかったり、見た目のバランスが悪くなってしまいます。

失敗例

・仏壇の高さが45cmなのに、50号の掛軸を購入して入らなかった

・幅の広い掛軸を選んだため、脇掛を設置できなかった

対策

・仏壇の「内寸(高さ・幅)」を事前に正確に測る

・掛軸サイズは、仏壇の高さの「70〜80%」を目安にする

・脇掛を設置する場合は「横幅」も必ずチェック

よくある失敗③:安価すぎる掛軸で品質に不満が出た

ネット通販で掛軸を安く買ったものの、届いた商品の印刷が粗い・表装が安っぽい・すぐに劣化するなど、後悔するケースも多く見られます。

失敗例

・安価な量産品で表装がすぐほつれた

・本尊の印刷がボケていてありがたみを感じない

・軸木が曲がっており、掛けてもまっすぐにならなかった

対策

・仏具専門店や信頼できる通販サイトから購入する

・商品レビューや販売元の評価を必ず確認

・「本紙:高品質印刷 or 手書き」「表装:正絹 or 綿」と記載されている商品を選ぶ

よくある失敗④:家族間での意思疎通不足

仏壇や掛軸の購入は、家族全体に関わる宗教的な決定です。一人で判断して購入した結果、後から「その宗派は違う」「おじいちゃんの意志と違う」などトラブルになることもあります。

対策

・購入前に、必ず家族や親族と相談して宗派・希望内容を確認

・菩提寺に確認して「正式な指導」を得る

・法事前の準備として、早めに手配・合意形成を行う

その他の注意点

・返品・交換ができる店舗を選ぶ:サイズミスや宗派違いに対応できる

・掛軸の保存袋・箱があるか確認:保管時に劣化を防げる

・配送時の梱包が丁寧な業者を選ぶ:シワや破損防止のために重要

まとめ

仏壇の掛軸は、単なる仏具ではなく、家庭における信仰の中心的存在です。その役割は、日々の祈りの対象であり、家族の心のよりどころとなることにあります。適切な掛軸を選ぶことは、祀る側の敬意や信仰心を形にする行為であり、掛け方や配置にも深い意味が込められています。

本記事では、まず掛軸の基本的な役割について確認し、続いて本尊・脇掛・三幅対といった種類を詳しく紹介しました。さらに、浄土真宗、曹洞宗、日蓮宗などの主要宗派ごとに掛軸の構成がどのように異なるかを解説しました。これにより、宗派に合った正しい掛軸を選ぶための基礎知識を得ていただけたと思います。

また、掛軸選びにおけるサイズ感、素材の品質、表装の選び方、信頼できる販売店の見極め方など、実用的な判断ポイントも取り上げました。設置の方法や仏壇の環境条件についても注意が必要であり、掛け方ひとつでも信仰の誠意が問われるという点は見落とせません。

掛軸は一度選んだら何十年も付き合うことになるため、焦らず、確実に自分の宗派と家の仏壇にふさわしい一幅を選ぶことが大切です。もし選び方に不安がある場合は、仏具店の専門家や菩提寺に相談することが最も確実な方法です。

信仰とは、形式を整えるだけではなく、その中に込められる心の在り方です。だからこそ、掛軸選びという行為そのものが、家族の仏教観や先祖供養の姿勢を表すものになります。今回のガイドが、あなたの掛軸選びにとって確かな指針となり、より深い信仰の実践につながることを願っています。

この記事を共有