仏壇に魂入れは必要?宗派別の違いとお布施の相場を徹底解説

公開日: 更新日:

仏壇を新たに購入した時や、引越し、仏壇の買い替えといった節目でよく耳にする「魂入れ(たましいいれ)」という行為。この言葉は知っていても、実際に何をするのか、なぜ必要なのかといった具体的な内容については、意外と知られていません。

本記事では、「仏壇に魂入れは必要なのか?」という疑問に対し、宗派ごとの違いや正しい作法、そしてお布施の相場に至るまでを徹底的に解説します。初めて仏壇を設ける方はもちろん、仏壇を継承する立場にある方、仏事を見直したいと考える方にも役立つ内容です。

仏壇の魂入れとは

仏壇の「魂入れ」とは、新しく仏壇や本尊(仏像・掛け軸など)を迎える際に、仏様やご先祖の霊的な存在を正式に迎え入れるための行いです。仏壇を“祈りと感謝の対象”として整えることで、日々の供養の場としてふさわしい精神的な意味を持たせることができます。

魂入れをしない場合に起こる問題とは?

仏壇に魂入れを行わずに使用することには、いくつかの精神的・文化的な影響が考えられます。まず、信仰的観点から見れば、仏壇に仏様の「お迎え」をしていない状態で手を合わせることに対し、心がこもりづらくなる可能性があります。形式だけの供養になり、結果的に信仰の空洞化を招く恐れもあるのです。

また、祖父母や親世代との価値観の違いが浮き彫りになることも。年配の方々にとって魂入れは「当然の手順」であることが多いため、行わないことで失礼や不信感と捉えられることもあります。家族内での理解の相違を生まないためにも、最低限の配慮として魂入れを検討することが望まれます。

現代における魂入れの新しいかたち

近年では、宗教的な慣習が徐々に薄れつつある中で、魂入れの捉え方も多様化しています。とはいえ、仏壇を単なる装飾や形式的なものではなく、「家族の心をつなぐ場所」として見直す動きも広まっています。たとえば、オンラインで僧侶に依頼する「リモート魂入れ」や、簡略化した読経のみの形式など、現代のライフスタイルに適応した柔軟な選択肢も登場しています。

核家族化や住宅事情の変化により、仏壇を持たない家庭も増えている一方で、「小型仏壇」や「現代仏壇」といった新しいスタイルが浸透し、魂入れもその流れに合わせて柔軟な対応が求められています。伝統に根ざしながらも、現代的な感性を取り入れることで、魂入れの文化は今もなお静かに息づいています。

宗派で異なる仏壇の魂入れとは

魂入れ(開眼供養・入仏式などと呼ばれる)には宗派ごとの特徴があり、その名称や内容が大きく異なります。以下では、日本仏教の代表的な宗派について、信頼できる資料に基づいて詳述します。

浄土真宗

浄土真宗では「魂を入れる」という思想は存在せず、仏壇には仏様が常に在るという教えを重視します。そのため、仏壇新調時には入仏式(入仏慶讃法要、入仏法要)や遷仏法要(御移徙)が執り行われます。これは仏壇設置や仏像・掛軸の“お迎え”を祝うものであり、魂が入るという意味ではありません。

入仏式:新しく本尊を迎えるための読経行為であり、紅白ののし袋を使って感謝の気持ちを表すのが通例です。

遷仏法要:引越しや本尊の修復などで仏像を一時移す際に行われます。

曹洞宗・臨済宗(禅宗)

曹洞宗では、仏壇や仏像・位牌を設置する際に開眼供養を行い、「本尊の見えない眼を“開く”」とされます。

名称:開眼供養(禅宗では開眼法要とも呼ばれる)

内容:導師の読経に続き、酒水器を用いた清め、水を仏具に注ぐ作法が独特です。

タイミング:本尊や位牌を新調した際、あるいは四十九日法要と合わせて行われることが多いです。

日蓮宗

日蓮宗でも開眼供養(開眼法要)を重視し、特に四十九日法要と一緒に行うケースが多いです。

名称:開眼供養、あるいは精入れ(しょういれ)

内容:本尊(法華曼荼羅や日蓮聖人の掛軸)を仏壇に安置し、僧侶が題目(南無妙法蓮華経)を唱えて霊性を招き入れます。

仏具配置:曼荼羅の前に日蓮聖人の像、左右に大黒天・鬼子母神を置くのが正式な構成とされます。

真言宗

真言宗では、「開眼供養」と呼び、ご本尊である大日如来など仏像・仏壇に霊性を宿す大切な行いとされています。

名称:開眼供養(別名「入魂式」「魂入れ」など)

目的:仏像の“眼を開く”(目を入れる)ことで、仏像が「尊い存在」になるとされます。

進め方と準備:

・仏具一式、朱ロウソク、紅白餅・赤飯・海の幸・山の幸・里の幸、御神酒、お米、仏花などを整える。

・読経は般若心経などが中心で、導師が本尊の前で経を唱え、家族も焼香に参加。

・線香は3本立て、3回焼香が通例。

タイミング:49日法要と同時に行うことが多く、事前に寺院へ相談する。

天台宗

天台宗では、「開眼法要」「精入れ」「仏壇開き」などと呼ばれ、仏像や掛軸などに霊性を迎える目的で行われます。

名称:開眼法要/精入れ/仏壇開き

目的:本尊(多くは釈迦如来)に霊性を迎えることで、仏壇が家庭における信仰の場として機能し始めます。

進め方と準備:

・仏具、朱ロウソク、供物(餅、赤飯、海山の幸など)を準備。

・読経と三拝三礼、線香は1~3本を高炉に立てる。

タイミング:49日法要と併せることが多く、僧侶と日程を相談。

魂入れは誰に頼む?依頼の流れと礼儀作法

魂入れ(開眼供養)は宗派の教えとご先祖様への敬いを込めた大切な行いです。適切な依頼先を選び、礼を尽くすことで心穏やかに迎え入れることができます。

1. 主な依頼先と検討ステップ

① 菩提寺(檀那寺)に依頼する

先祖代々お世話になっているお寺で最も一般的な選択です。宗派や家の歴史をよく知る僧侶にお願いすることで、信頼できる対応が受けられます。依頼はなるべく早く、少なくとも1ヶ月前までには連絡しましょう。

② 菩提寺が遠方・疎遠な場合

菩提寺が遠方や連絡が取りづらい場合、菩提寺に相談し同宗派の近隣寺院を紹介してもらいます。または、葬儀社や仏壇店に僧侶の紹介を依頼することもできます。

③ 僧侶派遣サービスを利用する

最近では「お坊さん便」などの僧侶派遣サービスもあり、オンラインや電話で手配が可能です。宗派が合う僧侶を選び、料金が明記されているかを確認して依頼します。

2. 依頼時の連絡方法と必要事項

依頼する際は、以下の内容を伝え、僧侶と円滑な連携を取ることが大切です。

・宗派と菩提寺の有無

・魂入れの希望日・場所(自宅 or 寺院)

・参列人数(家族のみ or 親戚も含む)

・四十九日など他法要との併用の有無

・会食の予定(僧侶参加の可否)

丁寧な言葉遣いと感謝の気持ちを忘れずに。連絡は電話・メールどちらでも可能ですが、記録が残る形が望ましいです。

3. 当日の礼儀とお迎えの流れ

服装について

・四十九日など法要併用:正式な喪服が望ましい

・魂入れのみ:礼服、または黒・紺系スーツなど落ち着いた服装で参列

・数珠は必須。女性は突き出すようなネックレスや派手なアクセサリーは避けましょう

お迎えのマナー

・僧侶到着時は玄関で「ようこそお越しくださいました」と一言添え、丁寧にご案内

・案内は仏壇の設置場所まで行い、必要があれば座布団を事前に準備

当日の対応

・読経中は数珠を手に持ち、焼香や礼拝に落ち着いて参加

・線香やろうそくは手や専用の器具で消す(吹き消しはNG)

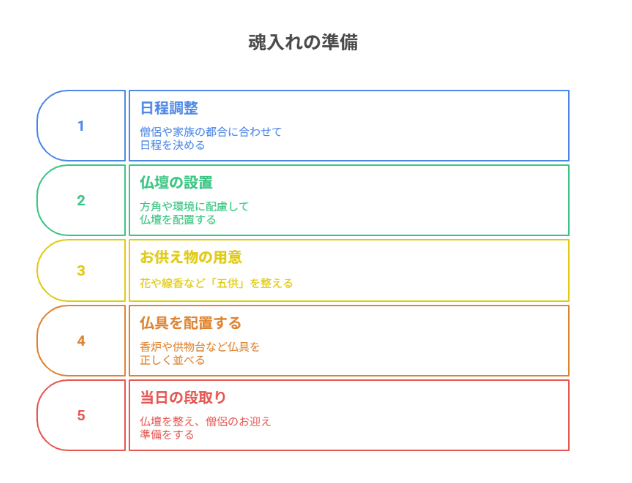

仏壇の魂入れに必要な準備とは?

魂入れを心を込めて執り行うには、事前の準備が非常に重要です。ここでは、日程の調整から、環境、供物、仏具、設えまで、当日を迎えるにあたって整えておくべき準備を詳しく解説します。

1. 日程の調整と確認事項

・希望日は早めに調整:僧侶(特に菩提寺)への依頼は遅くとも2〜4週間前には行いましょう。仏壇の到着や設置日との兼ね合いも考慮が必要です。

・吉日の選定:仏教では「大安」や「友引」の午前中が好まれることがありますが、宗派や家庭の方針により異なります。六曜にこだわらないという考え方もあります。

・確認すべき項目:

僧侶の都合(他法要との兼ね合い)

仏壇の納入日・設置場所

親族の集まりやすさ(平日 or 週末)

2. 仏壇の設置と環境の整備

・設置場所:仏壇は静かで清浄な場所に設置するのが基本です。直射日光や湿気を避けた場所が理想とされます。

・方角の考え方:宗派や地域によって異なりますが、一般的には「南向き」「東向き」が吉方とされます。菩提寺に相談して確認しておくのが安心です。

・仏壇の高さと周辺スペース:正座して手を合わせやすい高さが望ましく、経机を置けるだけの余裕も考慮しましょう。

3. お供え物・仏具の用意(五供の考え方に沿って)

「五供(ごく)」とは、仏様に捧げる5つの供物のことで、準備の基本になります。

五供 | 内容例 |

|---|---|

花 | 季節の仏花(一対) |

香 | 線香(1束) |

灯 | ろうそく(朱色推奨、仏事併用時は白) |

飲食 | 赤飯、餅、果物、精進料理、菓子など |

水 | 水またはお茶、砂糖湯など |

宗派や地域によっては、昆布や干物、野菜など「山の幸・海の幸・里の幸」を用意する場合もあります。

4. 仏具配置と設え

香炉・花立・灯立の基本配置:香炉を中央に、その左右に花立と灯立を対称に配置します。

経机と供物台:仏壇の前に経机を置き、供物やお霊供膳を配置。おりんや木魚なども必要に応じて用意します。

清潔な布や敷物:仏壇や仏具の下に敷く布は、できるだけ新しく清潔なものを用意しましょう。

火の安全対策:ろうそくや線香を使用する場合は、防火シートや火消し器具を準備しておくと安心です。小さい子供やペットのいる家庭では電気ろうそくの使用も選択肢となります。

5. 当日の段取りとチェックリスト

・仏壇の扉を開け、仏具・供物が整っているか確認

・経机・供物台・座布団などを配置

・線香・ろうそくに着火する道具を用意(点火器やマッチ等)

・焼香用の香炉に灰が入っているか確認

・ご家族全員で数珠の用意

・僧侶の控室や待機場所、靴の出し入れにも配慮

お布施の金額と渡し方

魂入れを依頼する際には、僧侶への感謝を示す「お布施」や、交通費・食事代にあたる「お車代」「御膳料」の準備が必要です。相場や包み方、マナーを事前に理解しておくことで、丁寧な対応ができます。

1. お布施の金額相場

お布施は、宗教行為に対する対価ではなく、感謝の気持ちとして包むものです。そのため決まりはありませんが、一般的な相場があります。

ケース | 相場の目安 |

|---|---|

魂入れのみを行う場合 | 3万円~5万円程度 |

四十九日や年忌法要と併用する場合 | 4万円~10万円程度 |

簡易な供養・地域により簡素な対応の場合 | 1万円~3万円程度 |

※同じ宗派でも寺院の規模や地域性によって異なるため、事前に僧侶に相談するのが確実です。

2. お車代・御膳料の相場

僧侶が寺院から出向いてくれる場合、交通費や食事代に配慮した費用も別に用意します。

名称 | 相場の目安 | 内容 |

|---|---|---|

お車代 | 3千円~1万円 | 僧侶の交通費(多くは5千円程度) |

御膳料 | 5千円~1万円 | 食事を伴わない場合のお礼 |

僧侶が会食を辞退された場合でも、御膳料を別途包むのが丁寧とされています。

3. 封筒の種類と書き方

封筒はお布施の性質に合った正式な様式を使用します。表書き・金額の記載などは以下を参考にしてください。

項目 | 封筒の種類 | 表書き | 金額の書き方 |

|---|---|---|---|

お布施 | 白奉書封筒 | 御布施 | 裏に旧字体で記入(例:参萬圓) |

お車代 | 白無地封筒 | 御車料 | 同上 |

御膳料 | 白無地封筒 | 御膳料 | 同上 |

※奉書封筒を使用する際は、のしや装飾を避け、仏教行事にふさわしい簡素な形式とします。

4. お渡しのマナー

・渡すタイミング:法要や魂入れが終わった直後、読経が一通り済んだ後にお渡しするのが基本です。

・渡し方:お布施などを風呂敷や袱紗に包み、僧侶の正面で丁寧に両手で差し出します。

・言葉の添え方:「本日は誠にありがとうございました。ささやかですが御礼の気持ちです」といった言葉が丁寧です。

まとめ

仏壇への魂入れは、単なる宗教的習慣にとどまらず、家族の絆や信仰心を形にする重要な営みです。本記事では、その意味と重要性から始まり、宗派ごとの違い、依頼の手続き、準備、そして僧侶へのお布施に至るまで、実践に役立つ情報を網羅的に解説しました。

特に注目すべきは、宗派によって「魂入れ」の捉え方が本質的に異なるという点です。例えば、浄土真宗では「魂を入れる」という発想自体が存在せず、「入仏法要」として仏様を迎え入れる形式を重視します。一方で、禅宗や密教系の宗派では、読経や特別な法要によって本尊に霊性を宿らせる儀礼的要素が色濃く残っています。

また、現代では仏壇の購入方法や家族構成の多様化に伴い、「誰に、いつ、どのように依頼するか」について悩む家庭も増えています。この記事で紹介したように、菩提寺がある場合は原則そちらに依頼し、疎遠な場合には派遣サービスや地域寺院との連携も検討すべき選択肢となります。

魂入れの準備では、五供や仏具の配置といった形式的な整えに加え、その空間にどのような思いを込めるかが何より大切です。形式を整えることは、心を整えることに他なりません。

最後に、お布施や車代といった金銭的な側面も丁寧に取り扱うことで、信頼関係を損なうことなく、真心をもって仏様をお迎えできます。

魂入れは一過性のイベントではなく、日々の供養と祈りを支える「始まり」の瞬間です。この記事が、読者の皆様にとって、仏壇と向き合い、故人や仏様への敬意を深める一助となれば幸いです。

この記事を共有