はじめに

親が亡くなった際の相続は、人生における大きな節目です。とはいえ、「相続財産 評価方法」を知らずに進めると、思いもかけない戸惑いに直面します。不動産の評価額が売値と違って驚いたり、株式評価と現金化のズレに混乱したり。そこで、まず大切なのは“基準時を押さえて評価額を把握すること”。

本記事では、相続財産 評価類型ごとの計算方式を丁寧に解説します。評価明細書の作成から不動産(土地・建物・マンション)、株式・投資信託、非上場株式、車両・動産、借地権に至るまで、資産別に構造化しながら深掘りします。評価額と実市場価格とのギャップを「理解して納得」に変えるための情報を豊富にお届けします。

相続税評価額とは?──まず押さえたい「評価の目的」と現金との違い

相続税評価額、別名「相続財産評価額」は、相続開始日(被相続人の死亡日)を基準に計算される“税務上の価値”です。

これは実際の売値や、家族の記憶にある思い出の価値ではありません。現金・預金は残高そのもの、株式評価は相続開始時点の終値、土地評価額は路線価ベース、公示地価×倍率方式、建物評価は固定資産税評価額というルールの元に算出されます。こうした「評価方法」の統一により、不動産や株式などの資産も全国一律に評価でき、不公平な課税を防ぐ役割を果たしています。相続財産評価方法に従った評価額で計算されると理解しましょう。

相続財産を評価する流れ──全体像を把握しておく

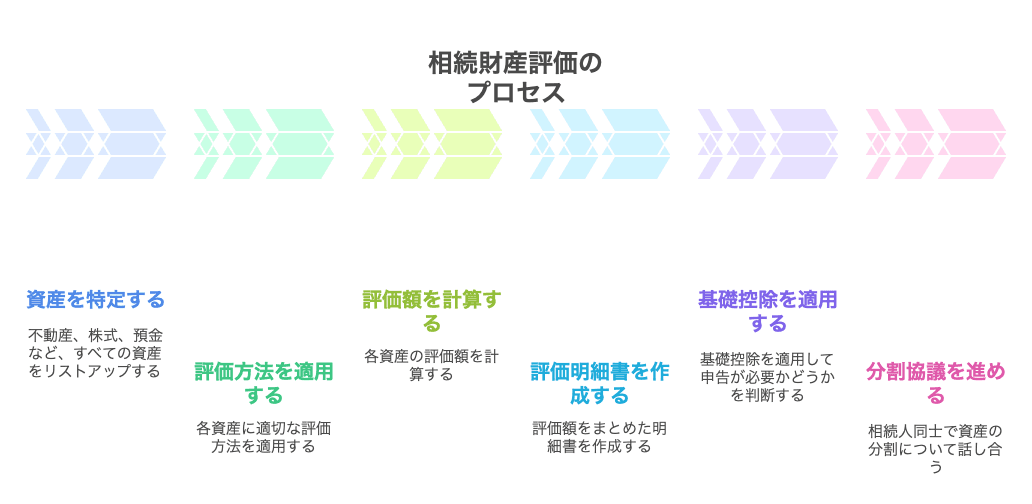

相続税の手続きを進めるには、まず以下の流れを踏む必要があります:

- 相続財産の種類をすべて洗い出す(不動産・預貯金・上場株式・投資信託・非上場株式・車両・動産・借地権・事業用資産など)

- 資産ごとに適切な相続財産評価方法を適用し、評価額を算出

- 評価額を一覧化して相続財産評価明細書を作成

- 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)を適用し、申告が必要か判断

- 相続人同士での分割協議を進める

この一連の流れを通すことで、公平かつ透明性のある相続手続きが可能となり、評価額のズレに対する家族の理解も得やすくなります。

不動産(自宅・土地)の評価方法──「思い出の家」はどう価値づけされる?

土地は、路線価方式(市街地)と倍率方式(地方)という二つの評価パターンがあります。前者は国税庁が定めた路線価を用い、200㎡の土地に路線価10万円/㎡が設定されていれば、評価額は2,000万円。後者は固定資産税評価額に所定の倍率をかけて算出します。

建物やマンションは、すべて固定資産税評価額が基準です。実際に売買される価格の60~70%程度。たとえば分譲マンションの固定資産税評価額が2,500万円なら、相続税評価額も同額になります。

さらに「小規模宅地等の特例」があります。自宅や事業用地を残す相続人が要件を満たすと、評価額が最大80%減額される制度です。評価額が1,000万円の土地であれば、課税対象はわずか200万円になります。ただし要件には「居住継続」「純使用要件」などがあり、慎重に確認する必要があります。

預金・現金・保険金の評価──そのまま金額が評価額になる資産

預金や現金は、相続財産の中でも最もシンプルな評価対象です。相続開始日時点での口座残高や現金が、そのまま相続財産 評価額として扱われます。金融機関から発行される残高証明書を取得し、正確な金額を記録することが重要です。

また、保険金は「みなし相続財産」として扱われ、保険契約に基づいて受け取る生命保険金や死亡保険金が評価対象となります。ここで重要なのが「非課税枠」です。生命保険金には500万円×法定相続人の数という非課税枠があり、それを超えた部分だけが課税対象となります。

たとえば、法定相続人が3人いる場合、500万円×3人=1,500万円までは非課税。これを超える部分だけを相続税の対象額として評価明細書に記載します。受取人が指定されている場合でも、契約者や被保険者の状況次第で課税対象となることもあるため、専門家に相談しながら確認するのが安全です。

上場株式・投資信託の評価──相場によって変動する資産

上場株式や投資信託は、相続開始日時点の終値や、前後数日間の平均値をもとに評価額が決まります。相続財産 有価証券 評価も同様の扱いです。証券会社から発行される残高報告書を元に、保有銘柄ごとの株数や投資信託の口数を確認し、それぞれ評価します。

注意すべきは、相続財産 株 評価と実際の売却価格には大きなズレが生じることがある点です。たとえば、相続時点では株価が高く評価額が大きく算出されても、その後市場が下落し、実際に売却する時には評価額以下でしか売れないケースもあります。逆に、相続後に株価が上昇し、売却益が出る場合もありますが、それは譲渡所得として別途課税対象になるため注意が必要です。

このように、上場株式や投資信託の評価は市場動向と切り離せないため、評価時期を慎重に見極め、必要であれば専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

非上場株式・事業用資産の評価──特に注意が必要な「評価しにくい財産」

非上場株式や事業用資産は、相続財産 評価方法の中でも特に専門性が高く、評価額の算出には時間も手間もかかります。非上場株 評価は、会社の規模や財務状況によって大きく異なり、「類似業種比準価額方式」や「純資産価額方式」が使われます。

類似業種比準価額方式は、上場している同業他社の株価指標を参考にし、自社の売上や利益、純資産を反映して算出する方法です。純資産価額方式は、会社の資産から負債を差し引いた純資産を基準に評価額を算出する方法で、家族経営の小規模企業などではこちらが主に適用されます。

また、借地権 評価や事業用資産(農地・工場・倉庫など)の評価も難しく、専門家の意見書が必要になる場合が多いです。借地権の評価は、土地の所有権とは異なり、借地権設定契約書や固定資産税評価額をもとに補正を加えた計算が行われます。

これらの資産は相続財産 評価明細書に正確に反映させなければならないため、早めに税理士や公認会計士に相談し、詳細な評価作業を依頼するのがベストです。

評価額=現金化できる額ではない──実感に合わない金額に戸惑ったら

相続税評価額はあくまで税務上の「形式的な価値」であり、現実にその金額で売却できるとは限りません。相続財産 土地 評価額が1,500万円と算定されても、実際には地方で買い手がつかず、600万円ほどにしかならないケースも珍しくありません。特に不動産や非上場株式、事業用資産においてはこのズレが顕著です。

こうした評価額と実勢価格のギャップに戸惑う相続人は多く、相続人間のトラブルの原因にもなります。例えば「そんな高額な評価額なら売ればいいじゃないか」と簡単に考える方もいれば、「実際はそんなに高く売れない」と現場感覚を持つ方もいます。そこで大切なのが、相続財産 評価明細書を作成し、家族全員でその内容を確認することです。

評価明細書には土地 評価、建物 評価、車両 評価、家財 評価、株式 評価、投資信託 評価、借地権 評価など、すべての資産ごとの評価額が一覧化されています。これをもとに家族で話し合いを重ねることで、「形式的な価値」と「実際の価値」の差を全員が理解し、納得した形で相続を進めることが可能になります。

評価に関する注意点と相談タイミング──「納税資金が足りない」事態を防ぐために

相続税は被相続人の死亡日から10カ月以内に申告と納税を行わなければなりません。そのため、評価作業を後回しにしてしまうと、申告期限ギリギリになって慌てることになります。特に相続財産 評価額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、納税資金の確保が急務です。

評価作業の優先順位は次の通りです:

- 不動産(土地・建物・マンション)

路線価や倍率方式、固定資産税評価額を使った評価。 - 上場株式・投資信託

終値や平均値をもとに証券会社報告書で確認。 - 非上場株式・事業用資産

専門家による評価書作成が必要。 - 動産・車・家財

車 評価はディーラー査定書、家財 評価はリサイクル業者などに依頼する場合もあります。

相続税専門の税理士に早めに相談することで、相続財産 評価方法に基づいた正確な評価額を早期に把握でき、納税資金準備も効率的に進められます。信頼できる税理士選びでは、相続税申告実績が豊富か、説明がわかりやすいか、料金体系が明確かどうかをチェックポイントにすると良いでしょう。

相続税評価額を理解することが、家族の未来を守ることにつながる

相続とは単なるお金や財産の受け渡しではなく、家族の歴史や思い出、そして未来をどう形作るかという重要なテーマです。相続財産 評価 方法を正しく理解し、家族全員が納得した形で手続きを進めることが、最も円満でスムーズな相続を実現するカギとなります。

特に不動産 相続財産 評価額や車 相続財産 評価、株式 相続財産 評価など、資産ごとの評価方法や特例制度を把握することで、無駄な税金を払わずに済み、後悔しない相続が可能になります。

家族全員で評価明細書をもとに話し合い、専門家とも協力しながら進めることで、安心できる未来を守る準備が整います。

まとめ

相続税評価額は、単なる市場価格や感情的価値とは異なり、相続税を計算するために法律や税務ルールに基づいて算出される特別な数値です。不動産(土地・建物・マンション)、預金・現金、株式・投資信託、自動車・動産、非上場株式・事業用資産など、相続財産の種類ごとに異なる評価方法が定められており、それぞれの特徴を理解することが求められます。

特に、不動産相続における土地 評価額や建物 評価では、評価額と実際の売却価格の間に大きな差が生じることが少なくありません。また、非上場株式や事業用資産は、専門的な評価が必要となるケースも多く、専門家の助力なしでは正確な評価が難しい領域です。車 相続財産 評価や家財 評価も意外と見落とされがちなポイントで、これらも忘れずに相続財産 評価明細書に記載しなければなりません。

さらに重要なのが、評価額=現金化できる額ではないという現実です。評価額が高く算出されても、すぐにその額で売れるわけではなく、納税資金が足りなくなるリスクもあります。そうした事態を避けるためにも、相続人全員で評価明細書を確認し、早めに税理士など専門家に相談しながら準備を進めることが不可欠です。

最終的には、相続税評価額を正しく理解し、家族全員が納得できる形で相続を進めることが、トラブルのない円満な相続につながります。形式的な数字と家族の思い出や感情をうまく調和させる姿勢が、未来を守るための第一歩と言えるでしょう。家族の安心と信頼を守るためにも、今日からできる準備を始めてみてください。

この記事を共有