散骨とは?自然に還す新しい供養の形

死後のあり方について考える人が増えている現代、従来の墓地に依存しない「新しい供養の形」として注目を集めているのが「散骨」です。経済的な理由やライフスタイルの変化、そして自然との共生を重視する価値観の広がりが背景にあり、特に都市部を中心に需要が高まっています。この記事では、散骨とは何か、その法的な側面や具体的な方法、種類ごとの特徴までを詳しく解説し、故人の意志と遺族の思いを尊重した供養の選択肢としての可能性を探ります。

散骨の定義と目的

散骨とは、故人の遺骨を故意に特定の場所に撒くことで供養を行う方法です。粉骨(骨を粉末状にする)したうえで、海や山、里山など自然環境に還すことで、故人が自然の一部となるイメージが持たれます。

目的には以下のような意味合いがあります:

・墓地に依存しない自由な供養

・維持管理の負担を家族に残さない配慮

・「自然葬」として自然環境への回帰を象徴的に示す

「自然葬」としての位置づけ

自然葬とは環境保全への配慮を重視し、自然の中で行う供養形態の総称です。散骨はその最たる例とされ、自然葬の理念である「人間と自然との循環」を体現する供養方法と捉えられています。

墓地との違いとは?

具体的な違いは以下の通りです:

設置場所の有無:墓地は土地を必要とし、永続的に存在しますが、散骨は遺骨を撒いた後に跡を残しません

管理費・維持費:墓地には永続的な費用がかかりますが、散骨ではそれが不要です

参拝の形:墓地では定期的に参拝が行えますが、散骨では特定の場所が残らず思い出としての場所も個人の自由となります

散骨は違法なの?法的な取り扱い

「墓地、埋葬等に関する法律」における扱い

日本では「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)によって、遺骨の取り扱いは墓地や納骨堂での保管・埋葬が想定されていますが、散骨を直接的に禁止する条文は存在しません。

国の見解:散骨を禁止する規定はない

厚生労働省や文部科学省などの管轄省庁においても、「散骨そのものを禁止する法的根拠はない」との見解が示されています。ただし、他の法律や条例との調和を求められます。

逮捕や罰則の対象になるケース

違法となる可能性があるのは、以下のようなケースです:

・無断で他人の私有地や公共施設に散骨した場合

・感染症の恐れがある形式で遺骨を扱った場合

・自治体条例が散骨場所や方法を制限している場合に違反した場合

自治体ルールや条例が存在する場合も

各自治体によっては、公園や海岸での散骨を条例で禁止・制限しているケースがあります。事前に地元自治体へ確認が必要です。

自分で散骨することはできる?

自分で散骨しても法律違反にならない?

遺骨を自分で散骨すること自体は、法的には禁止されていません。ただし、場所や方法に制限があり、トラブル回避のため十分な配慮が必要です。

自宅の庭や所有地での散骨はできる?

自己所有地であれば原則可能です。ただし、土地や近隣住民への配慮、臭いや衛生的問題、将来的な土地処分時の影響などを事前に検討しておくと安心です。

改葬許可が必要なケース(既に納骨済みの場合)

既に墓地や納骨堂に納骨している場合、改葬(遺骨を他へ移す)には改葬許可が必要です。行政手続きとして、改葬許可申請書を所管の役所に提出することが義務付けられています。

自分で行う際に最低限守るべきマナーと注意点

最低限これらの項目は守って行いましょう

・風雨や日没を考慮し、衆目に触れない時間帯・場所を選ぶ

・周囲の理解を得る(事前に近隣住民に伝えるなど)

・環境汚染を避ける措置(骨片や遺留物が残らないように)

・所有権や自治体条例に抵触しない場所を選定

散骨の基本条件:遺骨は必ず粉骨する

粉骨の理由(見た目・感染症リスク・マナー)

粉骨を行う方には多くの場合、このような理由を持つ方が多いです。

・粉骨することで粒子状になり風への散布がしやすくなり、見た目にも自然に溶け込む

・細かい粉状になることで感染症や衛生上のリスク低減

・他者に不快感を与えないよう配慮した形での施行

自分で粉骨できる?

市販の器具や石臼で自宅で粉骨することも可能です。ただし、以下に注意が必要です:

・粉骨作業による粉塵の飛散防止(マスクや換気が必要)

・骨の均一化(粒子が粗すぎると散骨しにくい)

・自身で処理しきれない残骨の管理

専門業者に依頼する場合の費用目安と流れ

粉骨サービス:費用の目安は1万~3万円程度(粉骨量によって変動)

業者に依頼するメリット:

・研磨された器具により均一性の高い粉骨が可能

・高温処理や滅菌処理で衛生的に安心

・作業場での粉骨完了後に返送、または散骨を一括で任せられる

散骨の種類と場所別の特徴・費用

海洋散骨

海に散骨することは法律的に問題ない?

日本では、海洋散骨は法律で明確に禁止されていません。ただし、周囲の海域や漁業関係者への配慮が求められます。公共の海での散骨は、不法投棄とみなされる恐れもあるため、適切な手順を踏むことが重要です。

自治体のルールと確認ポイント

地域によっては、特定の海域での散骨を制限している場合もあります。特に漁業が盛んな地域では、海洋散骨に対する風評被害を懸念する声もあるため、自治体の漁業協同組合や環境課などに事前に確認しましょう。

海への影響や風評被害の懸念

散骨そのものが環境に与える影響は少ないとされますが、遺骨の形状や撒き方によっては、周囲に心理的な不安を与える可能性があります。粉骨をしっかり行い、式典を簡潔に済ませることで誤解や懸念を防げます。

海洋散骨を自分で行う場合の注意点

・沿岸部から十分に離れた沖合(一般的には5km以上)が推奨される

・風向きや波の高さに配慮し、安全性を確保する

・他船の航行やレジャー客の少ない時間帯を選ぶ

・周囲に迷惑がかからないよう、簡潔かつ静粛に行う

海洋散骨を業者に依頼した場合の費用とサービス内容(チャーター・合同・委託)

チャーター散骨:貸切船を利用し、遺族だけで実施(15万~30万円程度)

合同散骨:複数の家族と共に行うため費用が抑えられる(5万~10万円程度)

委託散骨:業者が代理で行う。遺族は同行しない形式(3万~7万円程度)

サービスには、献花・献酒・記念写真・証明書発行などが含まれる場合があります。

山林散骨・里山散骨

山への散骨で注意すべき点

・国有林や保護区域では許可なく散骨することは不可

・登山道やハイキングルートなど、他者が立ち入る場所を避ける

・動植物や土壌環境への影響を最小限に抑える必要がある

土地所有者や近隣住民とのトラブル事例

・所有地ではあっても、無断で散骨を行った結果、近隣から異臭や衛生面での苦情が出ることも

・特に他人の土地や共有地では、必ず許可を得る必要がある

・私有地内でも近隣住民との事前の話し合いが望ましい

山林散骨の費用目安と人気の地域

・自主的に行う場合は、交通費や装備費程度

・業者依頼の相場は10万~20万円程度(粉骨・同行サービス込み)

・長野県、山梨県、福島県などの自然豊かな地域が人気

・標高や景観、アクセスの良さなどを総合的に考慮するとよい

樹木葬との違い

樹木葬は、墓地として認可された専用の敷地内に遺骨を埋葬し、樹木を墓標とする形式。これに対して山林散骨は、撒くことが前提であり、物理的な墓石や目印を残さない点が大きな違いです。

その他の散骨(空中葬・バルーン葬・宇宙葬)

特殊な散骨の種類と特徴

空中葬:小型飛行機やドローンから遺骨を空中散布

バルーン葬:ヘリウムガス入りのバルーンで宇宙近くまで上昇後に破裂し、粉骨を散布

宇宙葬:遺骨の一部をカプセルに入れ、宇宙空間に打ち上げる

それぞれの費用と実施方法の概要

空中葬:15万~30万円程度、ヘリコプターやセスナ機を利用

バルーン葬:20万~40万円程度、高度30km付近から散骨

宇宙葬:30万~80万円程度、一部は100万円以上も。海外サービスを含むため、信頼性や安全性の確認が必須

これらの散骨方法は、従来の概念にとらわれないユニークな供養を望む人々に支持されています。特に、航空や宇宙に縁のある故人をしのぶ形として人気です。

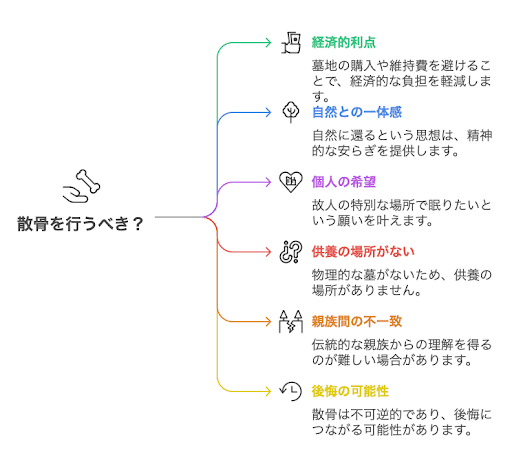

散骨を選ぶメリットとデメリット

散骨のメリット

墓を持たなくてよい(維持費・管理不要)

散骨の最大のメリットは、従来の墓地を必要としない点です。これにより、以下のような負担が軽減されます:

・墓地の購入費用(数十万円〜数百万円)

・年間管理費(数千円〜数万円)

・墓石の設置・メンテナンス費

経済的な負担を家族に残さず、シンプルで合理的な供養が可能になります。

自然に還るという思想

「土に還る」「海に帰る」といった思想を重視する人にとって、自然の中へ戻るという行為は精神的な安らぎを与えます。特に宗教や形式にとらわれない価値観を持つ方々には、自然との一体感を象徴する方法として受け入れられています。

故人の希望を叶えられる自由な供養

散骨は、故人が生前に希望した「特別な場所で眠りたい」という願いを実現できる点が大きな魅力です。生まれ育った土地や思い出の海、愛した山など、個別の思いを尊重した供養が可能になります。

散骨のデメリット

手を合わせる場所がなくなる

散骨には「物理的な墓」が存在しないため、家族が手を合わせるための“場所”がありません。これにより、

・年忌法要やお盆の際の供養場所が不明確になる

・子や孫が供養しにくくなる

といった悩みが発生することもあります。

親族間で意見が分かれることも

散骨という選択は、特に高齢の親族や伝統的な考え方を持つ家族から理解を得にくいことがあります。遺族の間で意見の不一致が生じ、

・心情的な対立

・法事の手続きでの混乱

・無断散骨によるトラブル

などの問題に発展することもあるため、事前の話し合いが不可欠です。

将来、後悔する可能性やトラブルの火種になることも

一度散骨をしてしまうと、遺骨を回収したり、再び埋葬することはほぼ不可能です。後になってから「やはり墓を持てばよかった」「家族に申し訳ない」と後悔する事例も少なくありません。選択する前に、時間をかけた熟考と家族全員の合意が大切です。

散骨を進める流れと準備すべきこと

散骨の事前準備:意志確認・粉骨・場所の検討

散骨を行うには、まず故人の意志が明確に示されていることが理想です。遺言書やエンディングノートに「散骨希望」と記されていることで、遺族が安心して進められます。

次に必要なのは粉骨作業。これが完了した後に、希望の場所(海・山・空など)を選定します。ここでは、法律や条例、地域住民の感情への配慮が重要になります。

業者選びのポイント(信頼性・対応地域・費用明瞭性)

散骨を専門業者に依頼する場合、以下の点に注意して業者を選びましょう:

実績の有無:過去の散骨事例や口コミをチェック

対応エリア:希望の散骨地に対応しているか

サービスの透明性:費用・内容・手続きが明確か

資格の有無:一般社団法人や自治体認可の証明があるか

一部の悪質業者では、粉骨の処理や散骨を実施せず、料金のみ請求するトラブルも報告されています。信頼できる業者を選ぶことで、安心して任せることができます。

散骨当日の流れ

業者に依頼した場合、当日の流れは以下のようになります:

・集合場所での説明・確認(出航前のブリーフィング)

・移動中の故人の思い出を語るセレモニー

・散骨地点に到着後、粉骨の散布

・献花・献酒・黙祷

・記念撮影や証明書の発行

個人で行う場合も、簡易なセレモニーを行うことで故人を偲ぶことができます。

分骨や記念品(メモリアルダイヤ等)との併用も選択肢

散骨を選びつつ、遺骨の一部を手元に残す「手元供養」も近年注目されています。たとえば:

・メモリアルジュエリー(ペンダント型骨壷など)

・メモリアルダイヤモンド(遺骨から合成宝石を作成)

・小型仏壇やフォトフレーム付き骨壷

これにより、「散骨をしたけれど、身近に故人を感じたい」というニーズに応えることが可能です。

まとめ:散骨は合法だが配慮と準備が必要。業者への依頼も検討を

散骨は法的に問題ないが、「していい場所・してはいけない配慮」が存在する

日本において散骨自体は法律で禁止されていませんが、その実施にあたっては細かな配慮が求められます。特に、「墓地、埋葬等に関する法律」で明示的に定義されていないものの、環境や地域住民への影響を考慮しなければ、トラブルに発展するリスクがあります。

したがって、散骨を行う場所は「自然の中であっても公共性が高い場所では避ける」「誰かの所有地では必ず許可を得る」などの最低限のルールが必要です。

自治体や地域の感情に配慮することがトラブル防止につながる

地域によっては、散骨に対して敏感な反応を示す場合もあります。特に、漁業や観光業に関係の深い場所では「風評被害」や「心情的な反発」が起きることも。自治体が独自の条例で散骨を制限していることもあるため、事前に確認を行い、配慮ある行動を心がけましょう。

自分で散骨する場合はマナーを守って慎重に

個人で散骨を行う場合でも、次のポイントを守ることが重要です:

・必ず粉骨し、遺骨の形状が識別できないようにする

・散骨場所は公共性の高い場所を避ける(公園・河川敷など)

・必要に応じて、場所の管理者や地元行政に相談する

・故人や家族の想いを尊重しつつ、周囲への思いやりを持つ

これらのマナーを守ることで、散骨はトラブルのない穏やかな供養方法となります。

心配であれば、経験豊富な業者に相談・依頼するのが安心

「どこで散骨してよいか分からない」「粉骨や手続きが不安」といった場合には、専門の業者に相談するのが賢明です。信頼できる業者であれば、法的手続きから粉骨、散骨の実施まで一括して対応してくれます。

業者によっては、環境省や地方自治体と連携したプログラムを用意しているところもあります。また、家族に負担をかけたくない人のために、生前予約や終活プランといったサービスを展開している業者も増えています。

散骨は、形式や宗教にとらわれない自由な供養方法であり、多くの人にとって心を穏やかにする選択肢となり得ます。ただし、その自由さの裏には「周囲への配慮」と「事前の準備」が不可欠です。

家族や周囲としっかり話し合い、自身に合った形の供養を選びましょう。そして、迷いや不安がある場合には、プロの手を借りることで、安心して故人を自然へと還すことができます。心をこめた準備と配慮が、よりよい散骨の実現につながるのです。

この記事を共有