知らなきゃ損!生前整理を節約しながら賢く進める5つの方法

公開日: 更新日:

近年、「終活」という言葉が一般化しつつある中で、「生前整理」という言葉にも注目が集まっています。これは、人生の終盤を迎えるにあたって、自分自身の所有物や財産、情報、そして気持ちの整理を行う行為のことです。生前整理を適切に行うことで、自分自身が安心して生活を送れるだけでなく、万が一の時に家族や周囲にかかる負担を大幅に軽減できます。

しかし、生前整理には「いつ始めればいいのか」「どこまで整理すればいいのか」「どれくらいの費用がかかるのか」といった多くの疑問がつきまといます。特に「お金のかかるもの」というイメージから、なかなか一歩を踏み出せない方も少なくありません。

本記事では、「生前整理をお得に進めるコツ」と題し、自分でできる節約法から、業者選びのポイント、費用を抑える具体的なテクニックまでを詳しく解説していきます。さらに、遺品整理や老前整理との違いも明確にしながら、生前整理の本質的な価値にも触れていきます。知識と工夫で、誰でも無理なく、賢く生前整理を進めることができます。

生前整理とは?

「生前整理」とは、自分が元気なうちに、所有物や財産、重要書類、デジタル情報、さらには人間関係や心の整理までも含めた準備を行うことです。これは単なる「片付け」ではなく、老後の生活を快適にするため、また死後に家族が困らないようにするための「人生設計の一部」として、今注目されています。

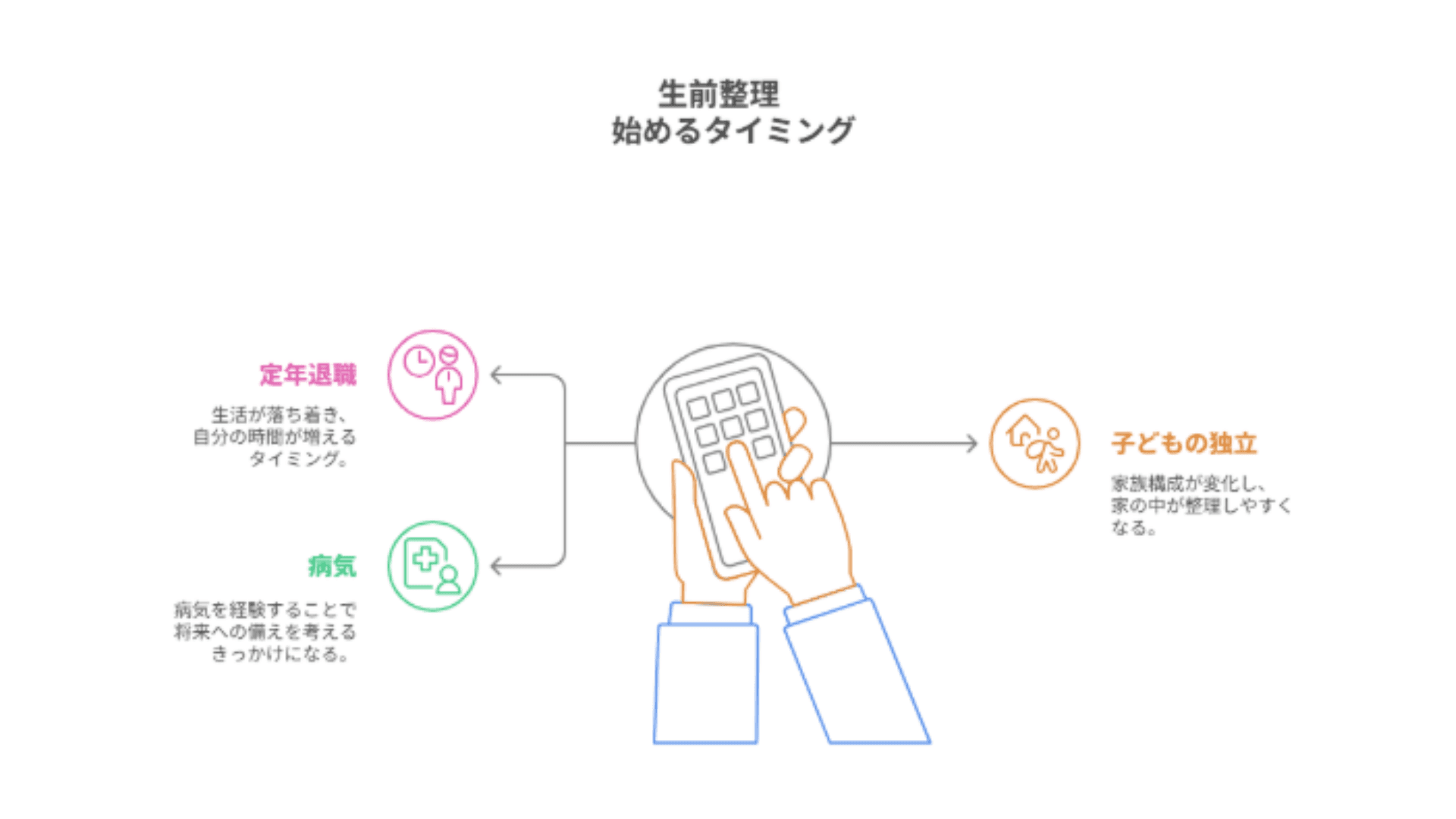

生前整理はいつから始めればいい?

結論から言えば、「生前整理は思い立ったときが始めどき」です。一般的には定年退職後の60代がひとつの目安とされますが、最近では50代から準備を始める人も増えています。以下のようなタイミングが、生前整理を始める適切な機会です。

・定年退職を迎えたとき:生活が落ち着き、自分の時間が増えるタイミング

・子どもが独立したとき:家族構成が変化し、家の中が整理しやすくなる

・大きな病気を経験したとき:健康のありがたさと同時に、将来への備えを考えるきっかけになる

体力と判断力があるうちに始めることで、心にも余裕が生まれ、より納得のいく整理が可能になります。

遺品整理との違い

「生前整理」と混同されやすいのが「遺品整理」です。これらの最大の違いは、「誰が行うか」と「いつ行うか」にあります。

・生前整理:本人が生きているうちに自分で行う

・遺品整理:本人が亡くなった後、遺族が行う

遺品整理では、亡くなった人の持ち物を遺族が整理するため、どれを残すべきか、捨てていいのかの判断が非常に難しく、時に家族間でのトラブルに発展することもあります。一方、生前整理では本人の意志が反映されるため、感情的な負担が少なく、整理の方向性も明確です。これにより、遺族の精神的・時間的負担を大幅に軽減することができます。

老前整理との違い

「老前整理」も似た概念として混同されがちですが、実はその目的とタイミングに違いがあります。

・老前整理:老後の生活に備え、生活スタイルを整えること(主に50代〜60代前半)

・生前整理:死後を見据えた準備を中心とした整理(60代以降が中心)

老前整理は、これからの人生をいかに快適に生きるかに焦点が当てられています。たとえば、バリアフリーへの住宅改修、生活圏の見直し、契約サービスの整理などが主な対象です。一方、生前整理は「残された人に迷惑をかけない」「エンディングノートの作成」「遺言書の準備」など、より終末期に向けた具体的な対応が含まれます。

このように、生前整理は老前整理や遺品整理と密接に関係していますが、それぞれ目的と実行主体、タイミングが異なります。これらの違いを理解することが、無理なく、かつ効果的に準備を進める第一歩となります。

生前整理のメリット

生前整理は「終活の一環」として注目されていますが、そのメリットは単に死後の準備にとどまりません。自分自身の生活の質を高め、安心と自由を得るための重要なプロセスでもあります。以下に、具体的なメリットを5つに分けて詳しくご紹介します。

1. 遺族の負担を大幅に軽減できる

最も大きなメリットは、自分の死後、家族や遺族にかかる精神的・物理的な負担を軽くできる点です。遺品整理には大量の持ち物を仕分けたり、処分したりする作業が伴い、遺族にとっては時間も労力も大きなストレスとなります。生前整理を通じて、自分の意志であらかじめ整理を進めておくことで、残された家族は「どうすればいいのか」「何を大事にしていたのか」といった不安や葛藤を抱えることなく、スムーズに対応できます。

2. 心の整理ができる

物の整理を通じて、自分自身の人生を振り返るきっかけにもなります。「これは自分にとってどんな意味があったのか」「これからどう生きていきたいか」といった自己探求のプロセスが、精神的な充実感や安心感をもたらします。また、不必要な物や情報を手放すことで、心が軽くなり、今をより豊かに生きる意識も高まります。

3. 経済的メリットがある

財産や契約の見直しを通じて、不要な出費を削減したり、節税対策を講じることも可能です。例えば、使っていない口座や保険の整理、月額課金サービスの解約、固定資産の見直しなどは、毎月の生活費の圧縮にもつながります。また、不動産や高額品の処分を早期に行うことで、計画的な資金活用ができるのも大きな利点です。

4. 相続トラブルを防げる

財産の分配方法や遺言の有無によって、相続をめぐる争いが起こることは少なくありません。生前整理では、エンディングノートや遺言書の作成を通じて、意志を明確に伝えることが可能です。これにより、家族間の不和を未然に防ぐことができます。また、法的な準備を整えることで、相続税対策や資産の承継計画を効率よく行うことも可能です。

5. 緊急時にも安心できる

突発的な入院や事故など、予測不能な事態が起こった際にも、生前整理をしておけば、必要な情報や書類がすぐに見つかり、迅速な対応が可能になります。例えば、保険証や診察券、預金通帳、重要な連絡先などが整理されていれば、家族も安心して対応できます。

生前整理業者が提供するサポート内容とは?

生前整理業者は、単に「不用品を処分するだけ」ではありません。高齢者やその家族の不安や手間を軽減し、安心して人生の次のステージを迎えるための包括的な支援を提供しています。ここでは、主なサービス内容を5つに分類して紹介します。

1. 不用品の仕分け・処分

生前整理の基本となる作業です。衣類、家具、家電、小物類などを丁寧に仕分けし、「必要なもの」「不要だが残すべきもの」「処分するもの」に分類します。業者は地域のゴミ出しルールを熟知しており、自治体では処分が難しいものも法令に則って適切に処理してくれます。

高齢の方やひとり暮らしの場合、一人での仕分け作業は大きな負担です。業者に任せれば、短時間で効率的に整理が進み、体力的・精神的なストレスも軽減されます。

2. 家具・家電の搬出・運搬

大型家具や重い家電の移動や処分は、特に高齢者にとって大変な作業です。生前整理業者では、複数人の作業員が必要に応じて搬出を担当し、壁や床を傷つけないよう配慮しながら運び出してくれます。

さらに、施設入居や住み替えが伴う場合には、新居への運搬や配置のサポートも提供している業者もあります。不要な家具をその場で処分し、必要なものは指定先へ安全に輸送してもらえるので非常に便利です。

3. 書類・情報整理と終活支援

重要書類(通帳、保険証書、不動産契約書など)やデジタル情報の整理も、生前整理では欠かせない作業です。業者は、これらを紛失しないように分類・保管する方法をアドバイスし、必要に応じてファイル化・一覧化のサポートを行います。

また、エンディングノートの作成支援も提供する業者があります。終活カウンセラーや行政書士と提携し、「何をどう記入すればよいか」「家族にどのように伝えるべきか」といった悩みに寄り添ってくれる体制が整っています。これにより、自分の希望や意思をしっかりと家族に残すことができます。

4. リユース・買取による経済的メリット

不用品の中には、まだ使える家具・家電、ブランド品、趣味のコレクションなどが含まれていることがあります。業者によっては、これらを現地で査定・買取してくれるサービスを展開しています。

買取金額はそのまま生前整理費用に充当することが可能で、実質的な費用負担を抑える効果が期待できます。特に、遺品整理業も行っている業者はリユースネットワークを持っているため、買取の幅が広く、価格も比較的安定しています。

5. ハウスクリーニング・解体・不動産相談

物の整理が終わった後、部屋の清掃や不動産の今後についても相談できる業者があります。整理後の空き家のクリーニング、原状回復工事、さらには売却や解体、賃貸への転用など、多岐にわたる対応が可能です。

不動産の売却や施設入居など、大きな生活の転換点にある方にとって、ワンストップで依頼できることは大きなメリットです。

業者選びの際は、「どこまで対応してくれるのか」「追加費用が発生する項目は何か」を必ず確認しましょう。サービスの幅を知ることが、満足度の高い生前整理を実現する第一歩です。

生前整理にかかる費用はいくら?

生前整理にかかる費用は、その実施方法や範囲によって大きく異なります。ここでは、「自分で行う場合」と「業者に依頼する場合」に分けて、それぞれの費用感と特徴を明確にご紹介します。

自分で行う場合の費用

自分で生前整理を行えば、金銭的コストは最小限に抑えられます。以下は主な支出の一例です:

・収納用品・整理グッズ:1,000円〜5,000円

⇒ ボックス、仕分け袋、ラベル等。

・粗大ゴミ処分費用:1点あたり300円〜1,000円(例:家具3点で約1,000円〜3,000円)

・書類整理用品:500円〜2,000円

⇒ ファイル、インデックス、仕分けケースなど。

・エンディングノート:無料〜2,000円

⇒ 自治体の配布版や書店で市販されているものなど。

合計予算の目安

・基本的な整理だけなら:3,000円〜5,000円程度

・しっかり準備する場合でも:おおよそ1万円以内に収まるケースが大半

不要品を売却すれば多少の収益も見込めるため、実質的なコスト負担をさらに軽減することも可能です。

業者に依頼する場合の費用

専門の業者に依頼すると、より効率的に生前整理が進みますが、その分費用もかかります。以下は間取り別の費用相場です(2025年現在の最新情報をもとに算出)

間取り | 費用相場(目安) |

|---|---|

1R・1K | 約3万円〜8万円 |

1DK・1LDK | 約5万円〜16万円 |

2DK・2LDK | 約8万円〜20万円 |

3DK・3LDK | 約13万円〜30万円 |

4LDK以上 | 約22万円〜60万円 |

パックプラン(軽トラック積載で約1万円〜、2トントラックで約5万円〜)を提供している業者もあります。

契約時の留意点

業者に依頼する場合、料金体系やサービス内容をよく確認することが重要です。特に「作業人数」「追加費用の条件」「対象範囲の明確化」などを契約前に確認しておくことで、トラブルの回避につながります。

生前整理を節約する5つの方法

生前整理を効率よく進めるには、費用面での工夫も欠かせません。ここでは、実際に役立つ5つの節約テクニックと具体例を紹介します。

1. 自分でできる範囲は自分で行う

仕分けや書類整理、エンディングノートの記入など、自分で対応可能な作業は極力自力で行いましょう。業者に任せる範囲を絞ることで、全体の費用を大きく圧縮できます。

粗大ゴミも自治体の回収サービスを使えば、1点300円〜1,000円ほどで処分可能です。これに対し、業者処分では1万円以上かかるケースもあるため、金額差は明白です。

2. メルカリなどのフリマアプリを活用する

不要品を捨てるのではなく、メルカリやラクマ、ヤフオクなどのフリマアプリを使って売却すれば、処分費用の代わりに収益を得ることができます。

例えば、使わなくなった家電や洋服、ブランドバッグなどは、状態が良ければ1点数千円〜数万円で売れることもあります。出品や発送に多少手間はかかりますが、整理と同時に資金も得られる、最も手軽で効果的な節約法の一つです。

3. 複数業者から無料見積もりを取る

業者によって料金はまちまちです。見積もりを複数社から取得し、価格とサービス内容を比較することで、無駄な出費を防げます。

最近では、Web上で一括見積もりが取れる比較サイトも増えており、手軽に3〜5社の見積もりを比較することが可能です。「見積もり無料」と明記されている業者を選びましょう。

4. 不用品の買取サービスを利用する

生前整理の際、状態の良い家電や家具、ブランド品、趣味の道具などは、買取業者に査定してもらいましょう。生前整理業者がその場で査定して現金化してくれることもあり、その分を整理費用に充当できます。

より高く売りたい場合は、専門買取業者やオークション形式のサービスを活用するのも有効です。価格相場を調べてから売ることで、満足のいく取引が可能になります。

5. 自治体の支援制度をチェックする

一部の自治体では、生前整理や空き家の片付けに対して補助金を支給する制度があります。

以下は実際の例です:

・神戸市(兵庫県):空き家の整理・処分費用に対し、最大20万円を補助

・上松町(長野県):空き家の家財道具の搬出・清掃費用を全額(上限10万円)補助

・掛川市(静岡県):空き家片付け作業費の3分の2(上限20万円)を補助

・瀬戸内市(岡山県):家財や仏壇等の撤去費用の2分の1(上限20万円)を補助

これらの支援は主に空き家利活用を目的としていますが、対象要件を満たせば大幅な費用軽減が可能です。まずは地域包括支援センターや市区町村の高齢福祉課に問い合わせ、適用可能な制度を確認してみましょう。

費用を抑えるには、「情報収集」と「手間を惜しまないこと」が鍵です。無理なく自分に合った方法を選び、後悔のない生前整理を進めましょう。

まとめ

生前整理は、人生の終盤を安心して迎えるための準備であり、自分自身のこれまでを整理し、これからを見据える貴重な機会でもあります。その一方で、「お金がかかるのではないか」と不安に感じる人も多いでしょう。しかし実際には、情報を正しく把握し、段取りを工夫することで、十分に費用を抑えながら進めることができます。

この記事では、生前整理の基本的な考え方から、遺品整理や老前整理との違い、実際にどれくらいの費用がかかるのか、どこまで業者がサポートしてくれるのかについて詳しく解説してきました。さらに、費用を節約する具体的な方法として、自分で対応できる部分は自力で行う、不要品はメルカリなどのフリマアプリで販売して資金化する、複数の業者から見積もりを取り比較する、不用品の買取サービスを活用する、そして自治体の補助制度を確認するといった、実践的なアプローチを紹介しました。

重要なのは、これらの方法を単独で捉えるのではなく、自分の状況や家族の事情に合わせて柔軟に組み合わせて活用することです。生前整理を始めることは、自分と向き合い、家族への思いやりを行動に移す第一歩です。「いつかやろう」と先送りにせず、今だからこそ始められる形で、一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

この記事を共有