終活という言葉を耳にすることが増えてきた現代。けれども「実際に何をするのか」「何を目的としているのか」が曖昧なまま、漠然とした不安だけを抱えている人も少なくありません。

終活とは、人生の最終段階に向けて、自分自身が納得のいく形で準備を整えることを指します。これは単なる「死後の準備」だけではなく、今をより良く生きるための活動ともいえます。たとえば、どのような介護を受けたいか、最期をどう迎えたいかといった希望を明確にしたり、残される家族が困らないように財産や遺言の整理を行ったりすることも終活の一部です。

費用面においても、どこに重点を置くのかによって大きく異なります。「すべてに完璧を求めて高額な支出をしてしまった」「必要のないサービスにお金をかけてしまった」といった事例もあり、まずは自分にとって何が重要かを見極めることが大切です。

終活の本質は「選択」と「優先順位」。その選択をするためには全体像を把握しておく必要があります。費用を正しく理解することは、その第一歩なのです。

終活にかかる費用の全体像と平均相場

終活の費用は一律ではなく、個人の価値観やライフスタイル、選ぶサービス内容によって大きく異なります。目安としては、一般的に80万〜250万円程度が全体の相場といわれています。もちろん、これは「どこまで準備するか」によって変動するため、参考価格として捉えるのがよいでしょう。

終活にかかる費用は、大きく次のような3つのプランに分けて考えることができます。

- 最低限プラン:エンディングノートや自筆遺言書、生前整理などを自力で行い、葬儀やお墓もシンプルに済ませる。全体で10万〜50万円程度。

- 標準的プラン:家族葬の実施、公正証書遺言の作成、最低限の医療介護準備など。総額で80万〜150万円。

- 手厚いプラン:生前整理を業者に依頼し、葬儀やお墓にも十分にお金をかける。専門家への契約も複数行うケースで250万円以上になることも。

なお、終活の準備は一括で行う必要はありません。多くの人が数年単位で段階的に進めています。たとえば、まずはエンディングノートを書き始め、次に生前整理、続いて法的書類の整備、といった形で少しずつ進めていくことで、経済的な負担も軽減できます。

費用を見積もる際には「何のために」「誰のために」準備するのかを明確にすることで、自分にとって必要な支出と不要な支出が見えてくるでしょう。

【項目別】終活にかかる主な費用と相場

終活にかかる費用は多岐にわたります。ここでは主要な項目ごとに分けて、相場やポイントを解説します。

エンディングノート・意思表示関連

費用:0円〜2,000円程度

エンディングノートとは、自分の思いや希望、家族へのメッセージ、資産状況、医療や葬儀に関する意向などを記録するノートです。市販のエンディングノートは1,000〜2,000円程度で購入可能ですが、最近では無料のテンプレートやデジタル版(スマホアプリなど)も充実しています。

また、パソコンが得意な方であれば、オリジナルのフォーマットを自作するのもひとつの方法です。費用を抑えたい場合には、無料配布のPDFテンプレートをダウンロードして印刷するだけでも十分実用的です。

生前整理(不用品処分・家財整理)

費用:2,000円〜60万円以上

生前整理とは、不要な物を処分し、身の回りを整える作業です。これは単なる片付けではなく、自分の人生を振り返り、「何を残すか」「何を手放すか」を選び取る作業でもあります。

費用は、整理する範囲と方法によって大きく異なります。自分で行う場合の費用は段ボールやごみ処理代など2,000円程度から。業者に依頼すると、一部屋あたり数万円から、家全体を整理する場合は60万円以上かかることもあります。

特に一軒家に長く住んでいた高齢者の場合、長年の荷物が溜まっていることが多く、仕分けと処分に時間と費用がかかります。引越しや施設入居のタイミングで整理を進める人も多く、その場合は引越し業者と生前整理業者を組み合わせたパックプランなどもあります。

医療・介護への備え

費用:10万円〜数百万円(契約内容や施設による)

終活の中でも特に大きな比重を占めるのが、医療・介護に関する準備です。高齢になると体力や判断能力が衰え、誰かの助けが必要になる場面が増えてきます。そうしたとき、自分の意思を尊重した対応を受けるためには、事前の備えが欠かせません。

たとえば、認知症などで判断能力が低下した場合に備える「任意後見契約」は、契約書作成や公正証書化の手続きに10〜20万円ほどかかります。また、延命治療を希望しない場合は「尊厳死宣言書(リビングウィル)」や「事前指示書」を作成しておくことも選択肢の一つです。これらは医療機関に意思を伝える重要な手段ですが、文書作成に数万円の費用がかかることもあります。

さらに、介護施設への入居費用や医療費についても備えが必要です。特別養護老人ホーム(特養)は比較的費用を抑えられますが、民間の有料老人ホームでは初期費用だけで数百万円、月額費用も15〜30万円以上かかる場合があります。将来の入院費や介護サービス利用に備えて、介護保険の内容を確認し、自費負担分に備える積立も検討しましょう。

葬儀の準備費用

費用:30万円〜200万円程度

葬儀の費用は非常に幅がありますが、平均的な葬儀(一般葬)では100万〜200万円が相場といわれています。家族葬であれば30万〜80万円程度に抑えることも可能です。一方で、直葬(通夜や告別式を省いた最低限の火葬のみ)は10万円前後で済む場合もあります。

費用の主な内訳には以下のようなものがあります。

- 葬儀社への基本サービス料

- 祭壇設営費用

- 会場使用料

- 飲食・返礼品の費用

- 火葬料

- 遺体搬送・保管料 など

自分の意向に合った葬儀形式を選ぶことで、費用を抑えることができます。さらに、葬儀保険や互助会の積立制度を活用することで、遺族の経済的負担を軽減することも可能です。特に互助会は、毎月の掛け金で葬儀費用の一部を賄えるため、計画的な準備に適しています。

お墓・納骨の準備費用

費用:10万円〜300万円以上

お墓に関する費用も終活においては大きなテーマの一つです。一般的に、墓地を購入し墓石を建てる場合、平均で150万〜200万円程度かかるといわれています。費用の内訳には以下のような項目が含まれます。

- 永代使用料(土地代):

都市部では高額になりやすく、50万円〜200万円以上 - 墓石の設置費用:

デザインや素材によるが、50万〜150万円程度 - 管理費用:

年間5,000〜10,000円程度

一方で、近年は「墓を持たない」選択肢が増えており、以下のような供養方法を選ぶことで費用を抑えることができます。

- 合祀墓(他人の遺骨と共に納骨):

費用は1〜10万円程度 - 納骨堂(室内型のロッカー式墓所):

10万〜50万円程度 - 樹木葬(木の下に遺骨を埋葬):

10万〜50万円程度 - 散骨(海や山などに遺骨をまく):

5万〜30万円程度

これらは宗教的・環境的な理由からも注目されており、「自然に還る」という思想に共感する人が増えています。

遺言書・相続・死後事務委任契約などの法的準備

費用:0円〜20万円以上

終活で見落とされがちなのが、死後の法的手続きに関する準備です。遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを防ぎ、残された家族の負担を軽減できます。

- 自筆遺言書:

紙と筆記具があれば作成可能で費用は0円。ただし内容が不十分だったり形式に不備があると無効になるリスクがあります。 - 公正証書遺言:

公証人役場で作成し、費用は約5万〜15万円+手数料。信頼性が高く、法的効力も強いため、多くの人に推奨されます。 - 死後事務委任契約:

死後の手続きを第三者(行政書士・弁護士など)に任せる契約で、5万〜20万円前後が目安です。これにより、遺族が手続きを代行する負担を軽減できます。

特に一人暮らしの高齢者や、家族と疎遠な方にとっては、死後の事務処理を誰かに託す仕組みは非常に重要な意味を持ちます。信頼できる専門家に相談しながら進めることが望ましいでしょう。

費用を抑えるための工夫と優先順位の決め方

終活の準備は、すべてを完璧に整えようとすると時間も費用もかかってしまい、かえって不安やストレスの原因になります。そこで大切になるのが「優先順位の明確化」と「費用を抑える工夫」です。

まず、何をどこまでやるかを明確にすることで、無駄な出費を抑えることができます。たとえば、「自分にとって大切なのは葬儀よりも遺言書の整備だ」と考えるなら、葬儀の形式を簡素にし、法的準備に注力するのも合理的です。

以下に、費用を抑えるための具体的な工夫を紹介します。

- 葬儀形式の簡略化:

直葬や家族葬など、少人数でシンプルに行う形式を選ぶことで、葬儀費用を大きく削減できます。見積もりを複数社に取ることで、無駄なオプションを省けることもあります。 - 合祀墓や散骨を検討:

墓石や墓地の購入が不要となるため、大幅なコスト削減が見込めます。宗教や家族の希望ともすり合わせながら選びましょう。 - 遺言書を自筆で作成し保管制度を利用:

公正証書遺言に比べて費用はほとんどかからず、法務局での保管制度(手数料3,900円)を利用すれば、安全性も確保できます。 - 不用品整理を早めに始めておく:

元気なうちに少しずつ家の整理を進めておくことで、業者への依頼費用や急な出費を抑えることができます。家族との共有や寄付・リサイクルも選択肢です。

さらに、行政サービスや地域包括支援センターでは、無料で終活に関する相談が受けられます。専門家に相談する前の準備としても有効で、公的支援制度や地域のサービスの活用方法など、知らなかった情報を得ることができるでしょう。

また、終活は一人で抱え込むのではなく、家族や信頼できる人と定期的に話し合うことが重要です。話すことで希望や優先順位が整理され、不安や迷いが軽減されるだけでなく、家族の理解と協力も得やすくなります。

終活費用の準備方法|どう備える?

終活に必要な費用を確保する方法は一つではありません。多くの人が少しずつ積み立てたり、保険を活用したりしながら計画的に準備をしています。以下に代表的な方法を紹介します。

- 少額からの積立:

互助会や銀行の定期預金、終活用の積立専用口座などを活用し、毎月数千円から始めるのが一般的です。自分で積み立てを管理する方法なら、柔軟性が高く用途の制限もありません。 - 葬儀保険や終活保険:

葬儀費用に特化した保険商品も多く、死亡時にまとまった金額が支給される仕組みです。月々数百円〜数千円で加入できるプランもあり、持病があっても加入できるケースがあります。 - 金融機関の終活サポートサービス:

大手銀行などでは、遺言信託や相続手続きの代行、エンディングノート作成支援など、終活全般をカバーする有料サービスを提供しています。費用は数万円〜数十万円と幅がありますが、専門家のサポートを受けられる安心感があります。 - 老後資金との併用:

退職金や年金、貯金の一部を終活資金に割り当てるという考え方もあります。たとえば「老後資金3,000万円のうち、200万円は終活に充てる」とあらかじめ決めておけば、安心して老後の生活を送りながら準備が進められます。

大切なのは、無理なく、そして長期的に備えることです。急な出費にならないよう、生活設計の中に終活費用を組み込んでおくことで、将来の安心につながります。家計簿アプリなどを使って、可視化しながら管理することもおすすめです。

不安なときは専門家に相談しよう

終活の準備を進めていく中で、「この手続きは自分でできるのか?」「法律的に問題がないか?」「家族と意見が合わない場合はどうすればいい?」といった不安や疑問が出てくるのは当然のことです。そんなときには、専門家の力を借りることで、より安心して計画を立てることができます。

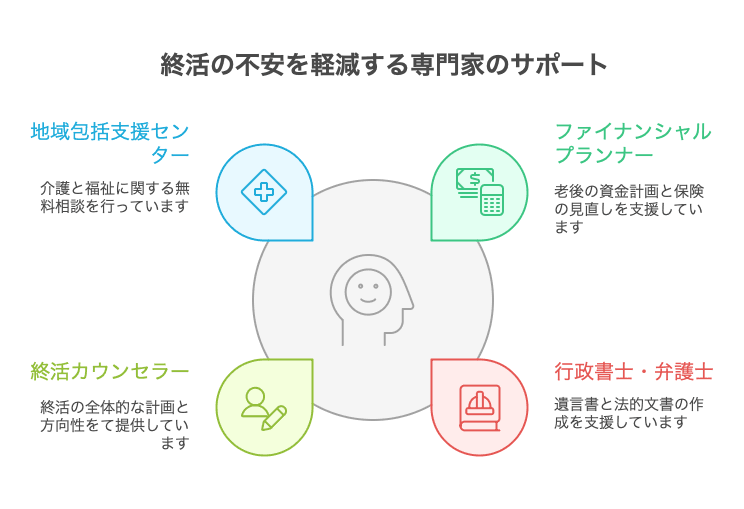

以下に、終活に関して相談できる主な専門家とその役割を紹介します。

ファイナンシャルプランナー(FP)

老後の生活費、医療・介護費、終活費用のバランスを見ながら、無理のない資金計画を立てる手助けをしてくれるのがFPの役割です。保険の見直しや積立プランの提案なども行ってくれます。特に、年金や資産の使い方に不安がある方は、一度相談してみると良いでしょう。

行政書士・弁護士

遺言書の作成、公正証書化、任意後見契約、死後事務委任契約など、法律に関わる手続きには専門知識が必要です。書類の不備があれば法的に無効になるリスクもあるため、行政書士や弁護士に依頼することで、確実で安心な手続きを行えます。また、相続トラブルの防止にも有効です。

終活カウンセラー

「何から手をつけてよいか分からない」「家族と話すきっかけがつかめない」といった悩みには、終活全体をサポートする終活カウンセラーの存在が心強い味方になります。特定のサービスを売り込むのではなく、中立的な立場から相談に乗ってくれるため、全体設計や方向性の確認に適しています。

地域包括支援センター(市区町村の公的窓口)

各地域に設置されている包括支援センターでは、介護や医療、福祉に関する無料相談を受け付けています。終活の一環として、介護施設の選び方や自立支援の制度利用についてのアドバイスをもらえるため、まずは気軽に相談してみることができます。

これらの専門家を適切に活用することで、終活の不安は大きく軽減されます。特に法律やお金に関わる手続きは、自己判断だけで進めるのではなく、信頼できる第三者のサポートを得ることが大切です。

まとめ

終活に必要な費用は、「やることの内容」と「どのように準備するか」によって大きく異なります。平均相場は80万〜250万円といわれていますが、あくまで一つの目安に過ぎません。何より重要なのは、「自分が何を望むか」「どのような形で人生を締めくくりたいか」という視点から逆算して、必要な準備を見極めることです。

エンディングノートの作成から始まり、不要品の整理、医療や介護の備え、葬儀や納骨の形の選択、法的書類の整備まで、終活は多くの工程に分かれています。しかし、それぞれを一気に進める必要はなく、自分のペースで段階的に取り組めば十分です。

費用を抑える工夫として、行政サービスや無料相談窓口の活用、保険や信託の利用、遺言書の自筆作成など、さまざまな選択肢が用意されています。また、家族や専門家と話し合うことも、安心につながる大きな一歩です。

人生の終盤に向けた準備は、決して暗くネガティブなものではなく、むしろ「今を大切に生きる」ための前向きな行動です。「何を残したいか」「どんな風に思い出されたいか」といった、自分らしい選択が詰まった終活こそが、最も価値ある備えといえるでしょう。

あなたもまずは、エンディングノートを一枚開くことから、「自分らしい終活」の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。将来の安心と、家族への思いやりを形にするために、今できることから始めていきましょう。

関連記事

この記事を共有