はじめに

「相続税が高額になるのでは」「できれば計画的に子どもに財産を引き継ぎたい」とお考えの方は少なくありません。近年の相続税制度の改正により、課税対象となる遺産額が引き下げられ、以前よりも多くの家庭が相続税に関わるようになっています。

そのような中、注目されているのが“生命保険”を活用した生前贈与の方法です。一見、生命保険と贈与は関係がないように思われがちですが、保険の契約形態や贈与のタイミングを工夫することで、非課税枠を最大限に活用しながら、確実に資産を子どもに引き継ぐ手段となります。

本記事では、生命保険を活用した生前贈与の基本的な仕組みから、実際の活用法、メリット・デメリット、注意すべき税務上のポイントまでをわかりやすく解説します。今後の相続対策や資産承継のヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。

生命保険で生前贈与はできる?その仕組み

生命保険を使って生前贈与を行うには、まず「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の3者関係が税務にどのように影響するかを理解する必要があります。税法上の取り扱いは、この3者の関係によって「贈与税」「相続税」「所得税」のいずれかが課税される仕組みになっているからです。

契約形態による課税の分類

以下に代表的な契約パターンを示します。

契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税の種類 |

親 | 親 | 子 | 相続税 |

子 | 親 | 子 | 贈与税 |

子 | 親 | 親 | 所得税(例外) |

この中で、生前贈与に該当するのは「契約者=子」「被保険者=親」「受取人=子」という形態です。この場合、親が子の保険料を支払うことが贈与と見なされ、贈与税の対象になります。

一方、「契約者=親」「被保険者=親」「受取人=子」の場合は、親が亡くなった時点で保険金が支払われるため、これは相続財産として相続税の課税対象になります。

暦年贈与制度との併用

生前贈与においてよく使われるのが「暦年贈与」です。これは、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与された財産が、年間110万円までであれば非課税になる制度です。

この非課税枠を活用することで、例えば毎年110万円ずつ子の口座に送金し、子がその資金で保険料を支払うという方法が取られます。このように、制度の範囲内で贈与を繰り返すことにより、税負担を抑えつつ、計画的な資産移転が可能となるのです。

ただし、実際の運用には贈与契約書の作成や資金の管理方法など、細かな配慮が求められます。適切な手続きを怠ると、後に税務署から否認され、贈与税が課されるリスクもあるため注意が必要です。

生前贈与に適した生命保険の種類

生命保険を活用した生前贈与においては、どのような保険商品を選ぶかによって、効果やリスクが大きく変わってきます。単に「保険に入ればよい」というものではなく、贈与の目的や資産の規模、加入者の年齢や健康状態によって、最適な保険の種類は異なります。以下では、代表的な生前贈与向けの保険商品を詳しく解説します。

終身保険(低解約返戻金型を含む)

終身保険とは、契約者が亡くなるまで保障が続くタイプの生命保険です。保険期間が「終身」であるため、死亡保険金を必ず受け取れるという確実性が魅力です。

特に、生前贈与の観点から注目されるのが「低解約返戻金型終身保険」です。このタイプは、保険契約後一定期間内に解約すると返戻金が少なくなる代わりに、保険料が割安になる特徴があります。

例えば、親が子に贈与した資金で子がこの保険に加入し、保険期間中に解約しなければ、最終的に高額の保険金を非課税枠の範囲内で受け取れる可能性が高まります。ただし、保険期間中に解約すると返戻金が少ないため、資金拘束のデメリットがある点には注意が必要です。

贈与機能付き生命保険(一定額贈与型商品)

一部の保険会社では、生前贈与を前提とした特化型の保険商品が提供されています。これらは「贈与機能付き生命保険」「年金贈与保険」などと呼ばれ、毎年決まった額を契約者(親)から被保険者(子)に贈与する形で設計されています。

具体的には、例えば10年間にわたり毎年100万円を保険契約者から受取人に移転し、それを元に保険料を拠出していく仕組みです。この方式は、あらかじめ贈与と資産形成のスケジュールが明確になっているため、計画的な資産承継が可能です。

ただし、毎年贈与契約書を取り交わさないと「定期贈与」と見なされ、非課税枠が適用されなくなるリスクがあるため、制度的な理解と実務対応が求められます。

保険料一括払い型の保険と課税関係

もう一つの選択肢として、保険料を一括で支払うタイプの終身保険があります。これは、高額な贈与を一度に行い、その資金を元に一括払いで生命保険を契約する方法です。まとまった資金がある場合に適しており、保険料を一括で支払うことで割引が適用され、保険金額が増えるメリットもあります。

この場合、贈与税の課税は一括で行われるため、年間110万円の非課税枠を超える部分には贈与税が課される点に注意が必要です。ただし、税額を正確に把握し納税した上で契約をすれば、長期的には相続税対策として有効です。特に、生命保険の非課税枠(相続人1人あたり500万円)を活用することで、相続税の課税対象から除外できる資産を確保するという戦略もとれます。

このように、生命保険を使った生前贈与には複数の方法があり、それぞれに特徴と向き不向きがあります。加入者のライフプランや家族構成、贈与する資産の額に応じて、慎重に保険商品を選択することが重要です。次の章では、実際に贈与を行う際の流れについて、具体例を交えて紹介します。

実際にどのように贈与するのか

生命保険を活用した生前贈与は、計画的かつ継続的に行うことで、税務上の優遇を受けながら確実に資産を移転する手段として有効です。ここでは、具体的な贈与の流れをイメージしやすい形でご紹介します。

ステップごとの具体例

以下は、親が子どもに毎年110万円の資金を贈与し、それを活用して子どもが自ら生命保険に加入する例です。

親が贈与する資金の用意と振込

親は毎年1月~12月の間に、子どもの銀行口座に110万円を振り込みます。この金額は、暦年贈与の非課税限度額に収まる金額であり、贈与税が発生しないのが特徴です。

贈与契約書の作成

単なる送金ではなく、「これは贈与です」と明確にするために、毎年必ず贈与契約書を作成します。贈与契約書には、以下の情報を記載します。

- 贈与者(親)と受贈者(子)の氏名・住所・押印

- 贈与金額と日付

- 贈与の目的(例:保険料支払いに充てる等)

贈与契約書は2通作成し、双方が1通ずつ保管するのが望ましいです。

子どもが保険契約を締結

子どもは受け取った贈与金を使い、生命保険契約を結びます。この際、契約者・保険料支払者・受取人のすべてを子どもとし、被保険者のみを親とすることで、保険金は相続税ではなく贈与税の扱いになります。

保険料支払の証拠保管

保険料の引き落とし口座は子ども名義とし、引き落とし記録(通帳コピーなど)を毎年保管しておくことが重要です。また、贈与金が振り込まれた親の通帳・子どもの通帳・保険証券もあわせて保管しておきましょう。

「都度贈与」を証明する重要性

ここで重要なのが、「定期贈与」と見なされないようにすることです。税務署が過去の贈与記録を確認した際、「あらかじめ10年分の贈与を計画していた」と判断されると、全額を一括で贈与したものと見なされ、贈与税が課される可能性があります。

これを回避するには、毎年その都度、贈与契約書を作成することが不可欠です。また、金額を毎年微妙に変える、振込日を固定しないといった工夫も有効です。

保管すべき書類の整理

生前贈与を税務上有効に行うためには、以下の書類の整理が非常に重要です。

書類の種類 | 保管目的 |

贈与契約書 | 贈与の事実の証明 |

親の通帳コピー | 資金の出所証明 |

子の通帳コピー | 資金の受領証明 |

保険契約書 | 契約者・受取人の確認 |

保険料支払い記録 | 子が自ら支払った証明 |

これらを年ごとにファイルにまとめ、いざというときに提示できるようにしておくことが、後の税務調査対策にもつながります。形式的に「保険に入った」「贈与した」とするだけでなく、証拠として成立する状態を維持することが成功の鍵となります。

生命保険で生前贈与する5つのメリット

生命保険を活用した生前贈与には、他の贈与手段にはない特有のメリットがあります。単に贈与税の非課税枠を活用するだけでなく、生命保険の機能や税制上の特例を活かすことで、より効果的な資産承継が可能になります。ここでは、その主なメリットを5つに分けて解説します。

暦年贈与を使えば贈与税がかからないこともある

もっとも大きな魅力は、年間110万円までの非課税枠(暦年贈与制度)を活用することで、税金を一切かけずに資産を移転できる点です。保険料の支払いをこの範囲内に抑えることで、贈与税の申告も不要になり、手続きがシンプルになります。これを毎年継続することで、長期的にまとまった金額を税負担なく移転できるのです。

保険金の形で確実に資産を残せる

保険に加入しておけば、被保険者(親)が死亡した場合、指定された受取人(通常は子ども)に対して保険金が確実に支払われます。金融資産とは異なり、預金が凍結されて引き出せないといったリスクがないため、確実性の高い遺産承継の手段として機能します。

また、受取金額が事前に決まっているため、資産が増減する可能性のある不動産や株式とは異なり、相続時のトラブルの抑制にもつながります。

保険加入時に健康状態を反映できる(健康なうちに契約可能)

生命保険は基本的に被保険者の健康状態によって契約の可否や保険料が決まります。そのため、健康で元気なうちに加入しておくことで、保険料を抑えつつ高額の保障を得ることが可能になります。

特に終身保険などは一度契約すれば保障が一生涯続くため、若いうちに契約しておくほどコストパフォーマンスが高まります。逆に、健康状態が悪化すると加入自体が難しくなる可能性もあるため、早期の対策がカギとなります。

保険金は受取人固有の財産=相続放棄しても受け取れる

生命保険の死亡保険金は、「受取人固有の財産」とされており、たとえ相続放棄をした場合でも保険金を受け取ることができます。これは、遺産としての現金や不動産とは異なり、保険契約上の給付という性格を持っているからです。

このため、他の相続人とのトラブルや多額の債務がある相続で相続放棄を選んだ場合でも、保険金だけは確実に手元に残すことができるというメリットがあります。

死亡時の保険金はすぐに支払われ、納税資金としても有効

相続が発生すると、相続税は原則として10か月以内に現金で納税しなければなりません。ところが、遺産の多くが不動産や非流動性資産である場合、納税資金をすぐに準備できないという問題が生じます。

この点、生命保険の死亡保険金は通常、必要書類がそろえば数日~数週間以内に支払われるため、納税資金の確保手段としても非常に優れています。あらかじめ納税資金として保険金額を設計しておけば、急な出費にも対応しやすくなります。

以上のように、生命保険を活用した生前贈与は、単なる節税対策ではなく、家族への「想い」や「安心」を形にする手段とも言えるのです。次のセクションでは、このような制度を活用する際に注意すべきリスクやデメリットについて詳しく見ていきます。

注意したいデメリットとリスク

生命保険を活用した生前贈与には多くのメリットがありますが、一方で十分に注意しなければならないデメリットやリスクも存在します。特に税務面や契約内容の誤解によって、期待していた節税効果が得られなかったり、逆に課税されてしまったりするケースもあるため、事前の準備と知識が欠かせません。

保険料支払いの負担が継続する

贈与者である親が毎年贈与を行い、その資金を子どもが保険料に充てる場合、毎年の資金移転と贈与契約が必要になります。この贈与は単年で終わるものではなく、通常は10年、20年と長期にわたって継続する前提で行われるため、贈与者にも継続的な財力と管理負担が生じます。

また、子どもが契約者として保険料を支払い続ける体制が維持できなければ、契約が失効したり、保険金額が減額されたりする可能性もあります。贈与計画と保険契約の期間・金額を無理のない範囲で設定することが大切です。

途中解約で元本割れの可能性

特に「低解約返戻金型終身保険」のような商品では、一定期間内に解約すると返戻金が大きく目減りします。たとえば、契約後5年間で解約した場合、払い込んだ保険料総額に対して50~70%程度しか返ってこないというケースも珍しくありません。

これは、保険会社が長期の契約を前提として保険料を設計しているためです。したがって、やむを得ず解約する場合には、大きな経済的損失が発生する可能性を覚悟する必要があります。

“名義保険”と誤解されると贈与として認められない可能性

名義保険とは、名義上は子どもが契約者・保険料支払者であっても、実質的に親が保険料を管理・支払っている場合のことを指します。たとえば、子ども名義の口座に贈与資金を振り込まず、親の口座から直接保険料が引き落とされている場合、税務署はこれを「名義貸し」とみなし、贈与と認めない可能性があります。

贈与は、受贈者(この場合は子ども)が自由に使えるお金を受け取ったという「実態」が必要です。見かけだけではなく、実際に資金移転の履歴と証拠が残っていることが、税務上非常に重要です。

贈与契約書の未作成や資金の一元管理で否認される例も

毎年の贈与契約書を作成していない場合、過去の贈与履歴を証明するのが難しくなります。税務調査では、書類の有無が大きな判断材料になります。さらに、親が複数年分の贈与をまとめて一括で渡していた場合、「定期贈与」とみなされ、非課税の適用が否認されることもあります。

また、贈与した資金を親の管理下にある口座で一括して管理し、実際には子どもが使っていなかったというケースも、贈与の成立が否定される典型的な例です。

以上のようなリスクを防ぐためには、契約手続きや資金管理において形式と実質の両方を整えておく必要があります。節税効果にばかり目を奪われるのではなく、制度を正しく理解し、確実な書類作成と管理を行うことが、生前贈与成功の鍵となります。次の章では、このような制度を活用する際に注意すべきポイントを5つにまとめて紹介します。

成功させるための5つのポイント

生命保険を活用した生前贈与を効果的かつ安全に行うためには、形式的な手続きをきちんと踏み、税務署に否認されないような運用を徹底することが重要です。以下に、生前贈与を成功させるための実務上のポイントを5つ紹介します。

贈与契約書は毎年作成する

贈与の実態を証明する最も基本的な書類が「贈与契約書」です。これは「贈与する側」と「贈与される側」が、贈与の内容について合意し、それを文書に残したものです。

贈与契約書には、次のような情報を必ず記載しましょう。

- 贈与者と受贈者の氏名・住所

- 贈与する金額と目的(例:保険料支払い資金)

- 贈与日付

- 両者の署名・押印

重要なのは、これを「毎年」作成することです。複数年分を一括で作成したり、「10年間にわたって贈与する」といった記載をするのは、税務上「定期贈与」とみなされるリスクがあるため避けてください。

子どもが自分の口座で保険料を支払う

形式的には子ども名義の保険契約であっても、実際の保険料が親の口座から支払われている場合、税務署から「実質的に親の保険」と判断される可能性があります。

これを防ぐためには、毎年の贈与金は必ず子どもの名義の銀行口座に振り込むこと、そしてそこから子ども自身が保険料を支払うことが重要です。口座の動きが明確であれば、税務上のリスクを大きく減らすことができます。

振込明細や契約書は必ず保管する

税務調査が入った際、もっとも重視されるのが「証拠書類の有無」です。以下のような書類は、最低でも10年間は保管しておくことをおすすめします。

- 毎年の贈与契約書

- 贈与金の振込明細(親の通帳、子の通帳)

- 生命保険の契約書、保険証券

- 保険料の支払い履歴(引き落とし記録など)

これらは、単なる書類ではなく「贈与が成立していたことを証明する証拠」となります。ファイルにまとめて、年ごとに整理しておくと管理がしやすくなります。

親は生命保険料控除を使わない

生命保険料控除は、保険料を支払っている人が所得控除を受けるための制度ですが、親が子どもの保険料を支払ったと誤解されかねない行為です。たとえ実際には贈与をした上で子が支払っていたとしても、親がこの控除を申告してしまうと「支払者=親」と見なされ、贈与が成立していないと判断される可能性があります。

そのため、生命保険料控除は必ず受贈者(子)が活用するようにし、贈与者(親)は申告しないよう徹底してください。

贈与は数年に渡って継続して行う

贈与税の非課税枠(年間110万円)は、年単位で適用される制度です。したがって、計画的に毎年贈与を継続することで、累積して大きな資産移転を非課税で実現することが可能になります。

例えば、10年間にわたって毎年110万円ずつ贈与すれば、合計で1,100万円の非課税移転が可能です。ただし、その都度の契約と証拠の積み重ねが必要ですので、長期計画を立てたうえで運用することが成功の鍵となります。

このように、形式と実態の両方を整えることで、生命保険を活用した生前贈与は高い効果を発揮します。次に、よくある誤解や失敗事例を通して、否認リスクの具体例を確認していきましょう。

よくある誤解・否認リスクの実例

生命保険を活用した生前贈与は、正しく運用すれば大きなメリットを得られる制度ですが、手続きの不備や制度への理解不足によって「贈与が成立していない」「課税対象になる」と税務署に判断されてしまうこともあります。以下では、実際によくある誤解や、否認されたリスク事例を紹介します。

“定期贈与”と見なされるケース(あらかじめ複数年の贈与額を決めている)

「今後10年間、毎年100万円ずつ子どもに贈与する」という計画を立て、それを贈与契約書に記載してしまうと、税務署はこれを「定期贈与」とみなす可能性があります。

定期贈与は、契約時点で贈与の総額やスケジュールが定められているため、形式的には毎年分割して贈与されていても、実質的には「一括で贈与した」と判断されるのです。その結果、非課税枠は適用されず、一括で贈与税が課税されることになります。

このリスクを避けるには、「その年ごとに自由意思で贈与した」と示すため、毎年個別に贈与契約書を作成し、金額や日付も微妙に変化をつけるなどの工夫が必要です。

契約者・保険料負担者・受取人の関係が不自然で否認された例

たとえば、親が契約者でありながら、保険料は子どもが支払い、受取人も子どもになっているような契約形態は、税務上の整合性が取れていません。このようなケースでは、実際の保険料の出所によっては「本来の契約者は子ども」とみなされ、課税対象がずれることがあります。

保険契約における「契約者=保険料支払者」が原則であり、税務署はこの関係性を厳しくチェックします。契約者・保険料支払者・受取人の三者の関係が自然であるか、実態が伴っているかを常に確認する必要があります。

「保険=節税商品」として過度な期待を持つことのリスク

一部の保険販売や税務アドバイスでは、生命保険を「相続対策の万能薬」「税金ゼロで資産を引き継げる手段」として過剰に謳うケースがあります。しかし、実際には生命保険の課税ルールは厳格であり、形式と実質の両面から審査されます。

例えば、「保険に入れば相続税がかからない」「保険なら贈与税が発生しない」といった認識は非常に危険です。保険はあくまでも資産移転の“手段”であり、税務上のルールや証拠が伴っていなければ、その効果は得られません。

過度な節税目的で生命保険に加入し、契約後に贈与や相続の実態と整合しないと判断された場合、否認されるリスクは非常に高くなります。

こうした誤解を避けるためにも、専門家の助言を受けながら契約設計を行い、税務上の正当性を確保することが大切です。次に、生命保険と贈与・相続の関係で登場する税金の基本について、整理しておきましょう。

相続・贈与に関係する税金の基礎知識

生命保険を活用した生前贈与を正しく運用するためには、関連する税制度の基礎知識をしっかり理解しておくことが欠かせません。ここでは、相続税・贈与税・所得税の違い、基礎控除の概要、特例制度についてわかりやすく解説します。

相続税・贈与税・所得税の違い

生命保険契約において、保険金が支払われたときに課税される税金は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって異なります。以下に一般的なケースを表にまとめました。

契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税される税金 |

親 | 親 | 子 | 相続税 |

子 | 親 | 子 | 贈与税 |

子 | 親 | 親 | 所得税(特殊例) |

特に注意が必要なのは、「贈与税がかかるケース」と「相続税がかかるケース」を混同しないことです。相続税は、相続発生時にまとめて評価額に応じて課税され、贈与税は贈与が成立した年に都度課税されます。所得税は特殊な形態(たとえば、保険金が本人に支払われるなど)で適用されるため、一般的な生命保険活用の範囲ではあまり見られません。

贈与税の基礎控除(年間110万円)

贈与税には、「暦年課税制度」に基づき、年間110万円までは非課税となる基礎控除が設けられています。これを活用すれば、毎年110万円までであれば贈与税の申告・納税が不要となり、非常に効率的に資産を移転できます。

ただし、同一人物から1年間に複数回に分けて贈与を受けた場合も、合計額が110万円を超えれば課税対象になります。複数人から受け取る場合、それぞれに110万円の非課税枠が適用されるため、両親それぞれから贈与を受けることで最大220万円まで非課税となる可能性があります。

住宅資金贈与や教育資金贈与など特例制度の活用

贈与税には、一定の条件を満たせば大きな非課税枠を使える特例制度もあります。代表的なものを以下に示します。

住宅取得等資金の贈与の非課税特例

一定の条件を満たす住宅の取得・リフォームのために直系尊属(親や祖父母)から資金を贈与された場合、最大1,000万円まで非課税になる制度です(制度の内容は年度によって変更があるため、必ず最新情報を確認してください)。

教育資金の一括贈与の非課税特例

30歳未満の子や孫に対して、教育資金(入学金・授業料・塾代など)を目的として資金を一括で贈与した場合、最大1,500万円まで非課税となる制度です。贈与資金は専用の教育資金管理口座で管理し、使途報告が必要です。

これらの特例は、生命保険を用いた贈与とは直接関係しない場合もありますが、総合的な資産承継戦略として併用を検討することで、より多角的な節税が可能になります。

次に、生命保険を活用した生前贈与を成功させるために、なぜ専門家の支援が重要なのかを解説していきます。

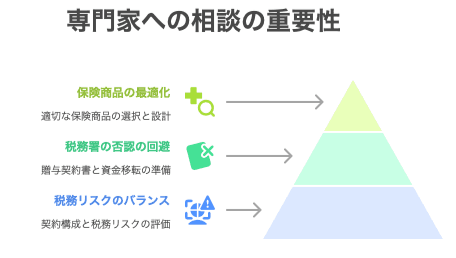

専門家への相談が重要な理由

生命保険を活用した生前贈与は、単なる金融商品や保険契約の話にとどまらず、税務・法務・財務の知識が複雑に絡み合う高度な手続きです。したがって、計画の立案から実行、書類作成や保管、税務署との対応まで、すべてを自己判断で進めるのは非常にリスクが高く、失敗する可能性も否めません。

ここでは、なぜ専門家への相談が不可欠なのか、その具体的な理由を詳しく解説します。

契約内容と税務リスクのバランスを見るため

生命保険契約一つを取っても、「契約者」「被保険者」「受取人」の組み合わせによって、課税される税目や税率がまったく異なります。また、同じような契約でも、資金の流れや契約者の意図によって税務上の判断が変わる場合もあります。

たとえば、「贈与に見えるが実は相続とみなされる」「所得税が発生する形態だった」といったリスクを防ぐためには、契約の構成を事前に税理士などの専門家と確認しておくことが非常に重要です。

税務署に否認されるリスクを事前に回避

贈与が税務署に否認される理由の多くは、「形式的には整っているが、実態が伴っていない」という点にあります。たとえば、親から贈与された資金が実際には子どもの支配下にない、贈与契約書がなかった、名義と実態が食い違っている、などの問題です。

専門家はこうしたリスクポイントを熟知しており、贈与契約書の作成方法、資金移転の手順、必要な証拠の整備など、事前に対策を講じてくれます。また、過去の事例や税務調査の傾向も踏まえたアドバイスが受けられるため、後になって想定外の課税を受けるリスクを大きく減らすことができます。

保険商品の選定や設計の最適化を図れる

一口に生命保険といっても、商品によって返戻率・保険料・保障内容・契約条件が大きく異なります。保険会社の営業担当は自社商品の知識には長けていても、税務や贈与計画全体を見渡した設計には不十分なこともあります。

この点、ファイナンシャルプランナーや保険に詳しい税理士・弁護士であれば、複数の選択肢から最も効果的かつリスクの少ない保険商品を選定し、贈与や相続計画全体と調和のとれた形で設計することが可能です。

また、信託型保険や贈与機能付き商品など、一般にはあまり知られていない商品についても、専門家なら提案できるケースが多く、選択肢が広がるというメリットもあります。

このように、生命保険を活用した生前贈与では、専門家の知識と実務経験が成功のカギを握っています。初期段階からプロの意見を取り入れることで、将来的なトラブルや損失を未然に防ぎ、より安心して資産承継を進めることができるでしょう。次の最終章では、この記事の内容を総括し、生前贈与を考える際の心構えについてまとめます。

まとめ

生命保険を活用した生前贈与は、節税対策としてだけでなく、家族への「想い」や「安心」を形にする資産承継の有効な手段です。特に、毎年の非課税枠を活用しながら保険金という明確な形で資産を残せるこの方法は、制度的にも法的にも実行しやすく、多くのメリットを持っています。

一方で、制度の誤解や手続きの不備によって、期待していた効果が得られない、あるいは逆に課税されてしまうというリスクも少なくありません。贈与契約書の未作成、名義と実質の不一致、保険料の支払いルートの誤りなど、よくある落とし穴に注意することが重要です。

そのためには、税務や保険の制度をしっかりと理解し、計画的に準備を進めることが必要不可欠です。また、税理士・ファイナンシャルプランナー・弁護士などの専門家と連携することで、複雑な制度の中でも最適な選択肢を見つけ出し、安心して将来に備えることができます。

生命保険を活用した生前贈与は、今日始めたからといって明日に結果が出るものではありません。5年後、10年後、あるいはもっと先の世代にわたって家族の生活を支える“備え”として、その価値を発揮します。

「相続が心配」「子どもにしっかり資産を残したい」と感じているなら、まずは第一歩として、現状の資産状況や家族構成を見直し、保険と贈与をどう活用できるかを考えてみてください。

未来の安心は、今の行動から始まります。迷ったときは専門家に相談しながら、一歩一歩着実に準備を進めていきましょう。それが、あなた自身と大切な家族の未来を守る確かな手段となるはずです。

この記事を共有