「終活を考えたいけど、何から始めればいいの?」「終活にはどれくらいの費用がかかるの?」そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

近年、終活は単なる「老後の準備」や「葬儀の手配」といった枠を超えて、自分らしい最期を迎えるための活動として注目されています。一方で、「終活にはどれくらいお金が必要か」「費用をどう準備すればいいのか」「節約は可能なのか」など、金銭面に関する不安を抱える人も少なくありません。

この記事では、終活の基本的な流れとともに、費用の相場、内訳、節約方法、注意点について徹底解説します。自分や家族にとって負担の少ない終活の進め方を考えていきましょう。

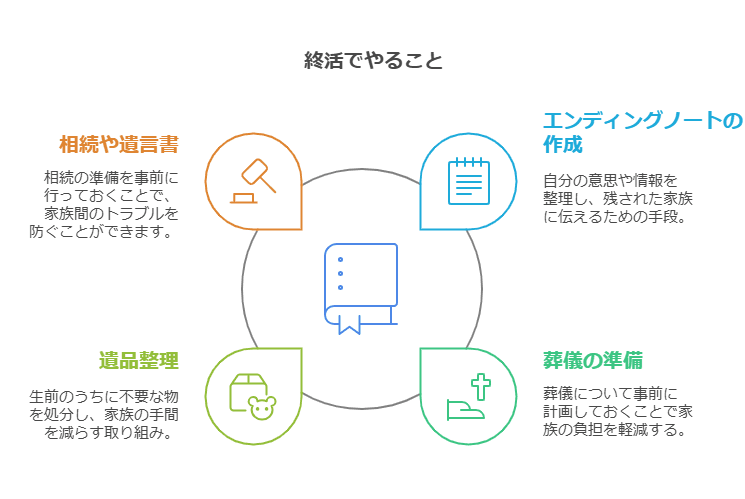

1. 終活ですべきこと

終活とは、「自分らしい最期を迎えるための準備」を行う活動です。その目的は、自分の人生を振り返り、心の整理を行うこと、そして家族や周囲の人々の負担を軽減することにあります。ここでは、具体的に終活で取り組むべきことについて詳しく解説します。

1-1. エンディングノートの作成

エンディングノートは、終活の第一歩として多くの人が取り組む重要なタスクです。エンディングノートは法的効力はないものの、自分の意思や情報を整理し、残された家族に伝えるための便利なツールです。

エンディングノートの役割

・自分の希望を家族や親族に明確に伝える。

・死後の手続きに必要な情報を残す。

・大切な思い出やメッセージを伝えるための手段となる。

記載するべき内容

1.基本情報

・氏名、生年月日、住所、連絡先

・健康保険証番号や年金情報

・緊急時の連絡先(親族や友人)

2.財産情報

・銀行口座、保険、不動産の情報

・クレジットカードやローンの情報

・借金がある場合はその詳細

3.葬儀・埋葬に関する希望

・葬儀の形式(一般葬、家族葬、直葬など)

・場所や宗教儀式の有無

・遺骨の取り扱い(お墓、樹木葬、散骨など)

4.大切な人へのメッセージ

・感謝の言葉や謝罪したいこと

・未来の家族へのメッセージ

作成時のポイント

・定期的に更新する: 情報は生活の変化に応じて更新する必要があります。特に財産や連絡先に関する情報は頻繁に見直しましょう。

・場所を家族に伝える: ノートを作成しただけでは意味がありません。保管場所を家族や信頼できる人に伝え、必要なときにアクセスできるようにしておきましょう。

・デジタル版も活用する: 最近ではオンラインでエンディングノートを作成できるサービスもあります。デジタル版は場所を取らず、編集も簡単です。ただし、家族が閲覧できる場所に保存しておくことが必要で、また、ログイン情報やパスワードを忘れないように記録しておくことが大切です。

1-2. 葬儀の準備

葬儀は終活の中で最も重要な要素の一つです。葬儀について事前に計画しておくことで、家族の負担を大幅に軽減することができます。

葬儀の形式

1.一般葬

親族や友人、知人を招いて通夜や告別式を行う一般的な形式です。

2.家族葬

家族や親しい友人だけを招いて行う小規模な葬儀形式です。

3.直葬

通夜や告別式を行わず、火葬だけで済ませる形式です。

葬儀の準備方法

・葬儀社の選定: 信頼できる葬儀社を複数比較し、見積もりを取る。

・事前契約: 葬儀社と事前に契約を結び、スムーズに進められるようにしておく。

・希望の伝達: 葬儀の形式や規模について、家族に希望を共有しておく。

1-3. 遺品整理

遺品整理は、生前のうちに不要な物を処分し、家族が亡くなった後の手間を減らす取り組みです。特に一戸建てに住む高齢者の場合、遺品の量が膨大になることが多く、家族の負担が大きくなりがちです。

生前整理のメリット

・家族が遺品の整理に時間や労力を取られることを防ぐ。

・不要な物を整理することで、すっきりとした生活が送れる。

・思い出の品を自分で選び直し、大切な物をしっかり保管できる。

遺品整理の進め方

・整理の優先順位を決める: 使用頻度の低い物から処分を始める。

・家族に相談しながら進める: 思い出の品など、他の人にとっても大切な物が含まれている場合があるため、家族と話し合いながら整理する。

・自治体のサービスを活用する: 不用品回収サービスを利用すると便利です。

遺品整理業者の利用

遺品整理を自分たちで行うのが難しい場合は、専門の業者に依頼することも可能です。

業者選びのポイント

・地域の業者を複数比較し、信頼できる業者を選ぶ。

・処分する物のリサイクルや買取サービスがある業者を選ぶと効率的。

1-4. 相続や遺言書の作成

相続に関する準備を事前に行っておくことで、家族間のトラブルを防ぐことができます。その中で最も重要な準備の一つが「遺言書」の作成です。遺言書には2つの種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。

遺言書の種類と特徴

自筆証書遺言

概要

自筆証書遺言は、遺言の本文を遺言者自身が手書きで作成する遺言書です。費用をかけずに作成できる手軽さが特徴ですが、形式不備があると無効になるリスクがあるため、慎重に作成する必要があります。

※2020年の法改正により、「財産目録」に限りPC作成や通帳・不動産登記事項証明書のコピー添付が認められました。

要件

・遺言の本文(遺産の分配内容など)は手書きで記載。

・財産目録はPC作成やコピー添付が可能(ただし、各ページに署名・押印が必要)。

・日付・氏名を記載し、押印(実印または認印)を行う。

メリット

・自分で手軽に作成できるため費用がかからない。

・内容を他人に知られることなく作成可能。

・法務局の保管制度(保管料3,900円)を活用すれば、安全に保管できる。

デメリット

・紛失や改ざんのリスクがある。

・書き方に不備があると無効になる可能性が高い。

公正証書遺言

概要

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成し、法的に効力が確保される遺言書です。公証人が手続きをサポートするため、形式不備のリスクがなく、確実に効力が保証されます。

要件

・遺言者が口述した内容を公証人が文書にまとめ、作成する。

・証人2人の立ち会いが必要。

メリット

・法的効力が確実に保証される。

・紛失や改ざんのリスクがない(公証役場で保管される)。

デメリット

・公証人に依頼する費用がかかる(5万~20万円程度)。

・証人を依頼する必要があるため、他人に内容が知られる可能性がある。

遺言書作成の注意点

1. 専門家のアドバイスを受ける

自筆証書遺言を作成する際には、弁護士や司法書士などの専門家に内容を確認してもらうことで、形式不備を防ぐことができます。

2. 定期的に内容を見直す

財産状況や家族構成が変わるたびに、内容を更新することが重要です。遺言書の内容が古いままだと、実際の相続時にトラブルになる可能性があります。

3. 保管方法に注意する

公正証書遺言 → 公証役場で保管されるため、紛失リスクなし。

自筆証書遺言 → 法務局の「自筆証書遺言保管制度」を活用するか、信頼できる家族や弁護士に預けることで、紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。

2. 終活の費用相場

終活を進めるうえで、多くの人が不安を抱えるのが「費用」に関する問題です。終活に必要な費用は、一概に「いくら」とは言えず、内容や選択するサービスによって大きく異なります。全体の費用は、選択肢次第で80万円から600万円程度の幅があります。この章では、終活にかかる費用の全体像や主な項目について解説します。

2-1. 終活の総額の目安

終活の費用は、葬儀、お墓の準備、遺品整理、エンディングノート、相続手続きなど多岐にわたります。総額としては、80万円〜600万円程度が一般的な目安とされています。費用は選択する内容や形式、規模によって大きく変動します。

主な費用項目と概要

以下は、一般的な終活で発生する主要な費用項目とその概要です。

項目 | 費用相場 | 説明 |

|---|---|---|

葬儀費用 | 20万〜200万円 | 一般葬、家族葬、直葬など形式により変動。規模や内容次第で費用が大きく異なる。 |

お墓の準備(墓地・墓石) | 100万〜300万円 | 墓地の場所や規模、永代供養墓や樹木葬といった形式の違いによって異なる。 |

遺品整理費用 | 3万〜60万円以上 | 間取りや物の量、地域によって費用が変動。業者に依頼する場合は相場が発生する。 |

エンディングノート | 0〜3,000円 | 市販ノートや無料テンプレートを活用。個人の希望や情報をまとめるための便利なツール。 |

遺言書作成費用 | 10万〜30万円 | 公正証書遺言を作成する場合の費用。自筆証書遺言は無料で作成可能だが注意が必要。 |

2-2. なぜ費用相場を把握することが重要か

終活の費用相場を事前に把握しておくことで、以下のようなメリットがあります。

1.計画的な準備が可能になる

費用の目安がわかることで、無理のない計画を立てやすくなります。特に、葬儀やお墓の費用は事前積み立てや生命保険でカバーすることができるため、早めの準備が重要です。

2.家族への負担を軽減できる

自分で終活費用を計画しておくことで、家族に急な出費を強いるリスクを回避できます。また、費用を把握していると、希望する形式や内容を家族に伝えやすくなります。

3.トラブルの回避につながる

費用に関するトラブルは、家族間での対立を招く原因にもなります。事前に費用を調べ、具体的な準備を進めておくことで、こうしたリスクを回避できます。

3. 費用相場の内訳

終活にかかる費用は、複数の項目に分かれ、それぞれの相場や特徴が異なります。この章では、葬儀、お墓、遺品整理、遺言書作成、エンディングノートを中心に、費用の概要を解説します。

3-1. 葬儀にかかる費用

葬儀は終活の中でも特に費用が大きくなる項目です。形式や規模によって大きな差があります。

葬儀形式ごとの費用相場

・一般葬:120万〜200万円

参列者が多く、通夜や告別式を行う一般的な葬儀形式です。飲食代や会場費など、必要な費用が多いため高額になる傾向があります。

・家族葬:50万〜150万円

親族や親しい人のみを招く小規模な形式です。費用を抑えやすい一方、選ぶプランによっては追加料金が発生する場合もあります。

・直葬:15万〜50万円

火葬のみを行い、通夜や告別式を省略する形式です。最も費用を抑えられる選択肢ですが、参列者が限られるため事前に家族で話し合うことが必要です。

3-2. お墓にかかる費用

お墓の費用には、墓地の購入費や墓石代、維持管理費が含まれます。選ぶ形式や場所によって費用は大きく異なります。また、近年では永代供養墓や樹木葬など、従来型とは異なる選択肢も増えています。

お墓形式ごとの費用相場

・一般墓地:100万〜300万円

従来型の墓地で、土地代と墓石代が含まれます。都市部では土地代が高額になる傾向があります。

・永代供養墓:5万〜150万円

家族が管理せず、寺院や霊園が供養を行う形式。後継者がいない方でも安心して利用できる点が特徴です。

・樹木葬:5万〜150万円

墓石の代わりに樹木を墓標とする形式。自然志向の方や環境に配慮した埋葬を希望する方に人気があります。

・納骨堂:5万〜150万円

屋内施設に遺骨を安置する形式で、都市部でも利用しやすい選択肢です。立地や設備によって費用が変動します。

3-3. 遺品整理の費用

遺品整理は、生前整理を行わなかった場合、家族にとって大きな負担となる可能性があります。業者に依頼する場合は、住居の広さや遺品の量によって費用が異なります。

遺品整理の費用相場(間取り別)

間取り | 費用相場(目安) |

|---|---|

1R・1K | 3万〜8万円 |

1DK・2K | 5万〜12万円 |

1LDK・2DK | 8万〜20万円 |

2LDK・3DK | 12万〜40万円 |

3LDK・4DK | 15万〜50万円 |

4LDK以上 | 22万〜60万円 |

費用に影響する要因

・住居の広さ:広ければ広いほど、整理する物が増えるため費用が高くなります。

・物の量:大型家具や家電が多い場合、追加料金が発生することもあります。

・立地条件:都市部や離島など、地域によって業者の出張費が異なる場合があります。

3-4. 遺言書の作成費用

遺言書は、自分の財産や遺志を明確に伝えるために重要な終活の一環です。作成方法によって費用が大きく異なり、無料で作成できるものから、数万円の費用がかかるものまであります。

遺言書の種類ごとの費用相場

1. 自筆証書遺言(0円〜3,900円)

・基本的に費用はかからないが、形式ミスによる無効リスクがある。

・2020年の法改正により、財産目録のPC作成が可能になった(ただし、署名・押印は必要)。

・法務局の保管制度を利用する場合は3,900円の手数料がかかるが、紛失や改ざんリスクを軽減できる。

2. 公正証書遺言(5万〜20万円)

・公証役場で公証人が作成し、法的に確実な遺言を残せる。

・財産額や内容によって費用が異なり、遺産の規模が大きいほど費用が高くなる。

・証人2人の立ち会いが必要(家族は証人になれないため、別途依頼が必要)。

3-5. エンディングノートの費用

エンディングノートは、自分の意思や希望を家族に伝えるための便利なツールです。法的効力はありませんが、費用負担が少なく手軽に始められる点が特徴です。

エンディングノートの費用相場

1.市販のノート:1,000〜3,000円

書店やインターネットで購入可能です。テンプレート付きで使いやすいものが多く販売されています。

2.無料テンプレート:0円

各自治体や終活関連のウェブサイトで提供されているものを利用すれば費用がかかりません。

3.デジタル版:無料〜数百円程度

スマートフォンアプリやオンラインサービスを使えば、デジタル管理が可能です。

4. 費用を準備する方法

4-1. 定期預金や専用口座の利用

終活費用を準備する最も手軽な方法が「貯金」です。現在の収入の一部を少しずつ積み立て、専用の貯蓄口座や定期預金を活用することで、計画的に費用を準備できます。

定期預金や専用口座のメリット

・管理がしやすい: 貯蓄が一目で把握できるため、ゴールに向けて進んでいる感覚を得やすい。

・柔軟性が高い: 必要なときに現金を引き出して使うことができる。

・安全性が高い: 銀行の定期預金や専用口座を利用することで、元本割れのリスクがない。

活用方法の例

・終活専用の口座を開設する: 通常の生活費とは別に管理し、終活に必要な費用だけを積み立てる。

・自動積立定期預金: 毎月一定額を積み立てることで、無理なく計画的な準備が可能。

・目標金額を設定: 葬儀やお墓、遺品整理などの費用相場を基に目標金額を決め、達成に向けたプランを立てる。

4-2. 互助会制度の活用

互助会制度は、冠婚葬祭(特に葬儀)の費用を事前に積み立てておく仕組みで、終活費用を準備する方法の一つです。葬儀社や霊園が提供する互助会を活用することで、安心して費用を準備できます。

互助会制度とは

・毎月一定額を積み立てることで、将来的に葬儀などのサービスを割安で利用できるシステムです。

・例えば、「葬儀費用を〇%割引」や、「特定の葬儀プランの利用権」などの特典が付く場合があります。

・会員契約を結ぶことで、残された家族の「葬儀社を選ぶ手間」を軽減することもできます。

互助会制度のメリット

・費用を分割で準備できる: 少額の積立で無理なく準備を進められる。

・葬儀費用を抑えられる: 会員特典として割引サービスを受けられる場合がある。

・家族の負担を軽減: 葬儀社があらかじめ決まるため、家族の意思決定の負担を減らせる。

注意点

・途中解約時の返金額や解約手数料を確認することが重要です。

・葬儀社ごとにサービス内容や積立条件が異なるため、契約前に比較検討が必要です。

4-3. 保険の活用

保険を活用することで、終活費用を効率的に準備することができます。特に、葬儀費用や相続対策に特化した保険は、計画的な終活を進める上で有力な手段です。

保険の種類と特徴

1.終身保険

・一生涯保障が続く保険で、死亡時に受け取る保険金を葬儀費用やお墓の準備に充当できます。

・貯蓄機能もあり、途中解約でも解約返戻金を受け取れる場合があります。

2.葬儀保険(少額短期保険)

・葬儀費用に特化した保険で、少額(50万〜300万円程度)の保障が得られるプランです。

・毎月の保険料が少額で済み、経済的な負担が軽減されます。

保険プランを見直す重要性

・これまで加入していた保険が現在の生活や終活に本当に必要なものかを見直し、必要最小限のプランに絞ることが大切です。

・必要に応じて新たに「葬儀保険」や「終身保険」に加入することで、終活費用を計画的に準備できます。

その他の費用準備方法

資産の一部を売却

・不動産や株式などの資産を現金化しておくことで、終活費用を準備できます。

・相続時に発生する手続きの複雑さを軽減できるため、家族にとってもメリットがあります。

葬儀信託

・信託銀行に葬儀費用を預け、亡くなった後に葬儀費用が支払われる仕組みです。

・特に身寄りがない場合やおひとりさまの方に向いています。

投資の活用

・資産形成を目的に、NISAやiDeCoなどの国の制度を活用して投資を行う方法もあります。若い世代であれば、終活費用を投資から準備する選択肢も視野に入れると良いでしょう。

5. 費用を抑えるためには

終活にかかる費用は、内容や規模によって大きく異なります。しかし、工夫次第で費用を抑えながらも満足のいく終活を進めることが可能です。この章では、費用を抑えるための具体的な方法を解説します。

5-1. 葬儀費用を抑える方法

葬儀は終活費用の中でも大きな割合を占める項目の一つですが、選択次第で費用を大幅に抑えられます。

方法1. 葬儀の規模を見直す

・家族葬や直葬を選ぶ: 規模が小さくなる分、会場費や飲食費を抑えられます。

・会葬者を限定する: 家族や親しい友人のみを招くことで、必要な準備が簡素化されます。

方法2. 公営の斎場や火葬場を利用する

・公営施設の利用料は、民間の斎場に比べて安価な場合が多いです。地域の公営施設を調べておくとよいでしょう。

方法3. 不要なオプションを削減する

・豪華な祭壇装飾や高額な棺など、必要以上のオプションを省くことで費用を抑えられます。

5-2. お墓の費用を抑える方法

お墓の選択肢や管理方法を工夫することで、費用を抑えることができます。

方法1. 永代供養墓や樹木葬を選ぶ

・永代供養墓: 維持管理費が不要なため、トータルコストが低くなります。

・樹木葬: 初期費用が比較的安く、環境への配慮を重視する方にも人気があります。

方法2. 地方の墓地を選ぶ

・都市部の墓地は土地代が高い傾向にあるため、地方の墓地を選ぶことで費用を抑えられます。

方法3. 納骨堂を活用する

・屋内施設で管理される納骨堂は、一般的な墓地に比べて費用を抑えられる場合があります。

5-3. 遺品整理の費用を抑える方法

遺品整理は、整理する物の量や業者の選び方次第で大きく費用が変わります。

方法1. 生前整理を進める

・不要な物をあらかじめ処分しておくことで、遺品整理の手間や費用を減らすことができます。

方法2. 自治体のサービスを活用する

・粗大ごみ回収など、自治体が提供する低コストのサービスを利用することで、業者への依頼を最小限に抑えられます。

方法3. リサイクル業者を利用する

・家具や家電をリサイクル業者に買い取ってもらうことで、整理費用を相殺できます。

5-4. 遺言書やエンディングノートの費用を抑える方法

遺言書やエンディングノートも、選択次第で費用を抑えることが可能です。

方法1. 自筆証書遺言を活用する

・遺言書は、法律に基づいた形式であれば自筆で作成するだけで費用がかかりません。保管は法務局の遺言書保管制度を活用することで安全性を確保できます(保管料3,900円)。

方法2. 無料のエンディングノートを利用する

・市販のエンディングノートを購入する代わりに、自治体や終活関連サイトが提供する無料のテンプレートを活用することで費用を削減できます。

5-5. 全体の費用を抑える工夫

終活全体の費用を抑えるには、以下のような工夫も役立ちます。

資産の整理を進める

・不動産や株式の現金化: 不要な不動産や資産をあらかじめ売却しておくことで、終活費用を捻出できます。これにより、相続手続きが簡素化されるというメリットもあります。

家族との事前相談を行う

・家族に終活の希望を伝え、費用負担や内容について話し合うことで、余計な支出を防ぐことができます。

終活セミナーや相談サービスを活用する

・各地で開催されている終活セミナーや専門家の無料相談を利用することで、効率的かつコストを抑えた終活計画を立てることができます。

6. 費用を準備する際の注意点

6-1. 目標金額を明確にする

終活費用を準備する際に最初にすべきことは、必要な金額を明確にすることです。

目標金額の算出方法

1.費用項目をリストアップする: 葬儀、お墓、遺品整理、遺言書作成、エンディングノートなど、終活で必要となる項目を具体的に挙げましょう。

2.費用相場を調べる: 自分が希望する内容の相場を調査し、大まかな合計額を算出します。

3.無理のない金額設定: 現在の収入や資産に見合った目標金額を設定することで、負担を減らせます。

注意点

・希望する終活内容が多い場合、費用が想定以上に膨らむことがあるため、優先順位を明確にすることが大切です。

・年齢や健康状態に応じて、柔軟に計画を見直す必要があります。

6-2. 家族と事前に話し合う

終活費用を準備する際には、家族との事前相談が非常に重要です。家族と情報を共有することで、費用負担や内容についてのトラブルを防げます。

話し合いのポイント

1.希望を共有する: 葬儀の形式やお墓の場所など、自分の希望を具体的に伝えます。

2.費用分担について話し合う: 費用の一部を家族が負担する場合、あらかじめ分担方法を決めておきましょう。

3.エンディングノートを活用する: 自分の希望を記録し、家族が参考にできる形で残します。

注意点

・家族の負担が重くならないように、自分で準備できる範囲を最大限進めておくことが理想です。

・意思が別れる場合は、時間をかけて丁寧に話し合いを行いましょう。

6-3. トラブルを防ぐために契約内容を確認する

終活費用を準備する際、保険や互助会制度、信託サービスを利用することが多いですが、これらの契約内容を十分に理解しておくことが大切です。

確認すべきポイント

・解約条件: 途中解約時の返金額や手数料について確認します。

・サービス内容: 互助会や保険の提供内容が、自分の希望に合致しているかを確認します。

・費用の内訳: 細かい料金明細や追加料金の可能性を事前に把握します。

注意点

・契約前に複数の業者を比較し、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

・家族にも契約内容を共有し、万が一の際にスムーズに手続きを進められるようにしておきましょう。

7. 老後2000万円問題とは

「老後2000万円問題」とは、2019年に金融庁が公表した報告書で指摘された、公的年金だけでは老後の生活費が不足する可能性についての問題です。この報告書によれば、高齢夫婦(夫65歳以上、妻60歳以上)の平均的な生活費は約月26.3万円、一方で公的年金の平均受給額は約20.9万円とされており、毎月約5.5万円の赤字が生じると試算されました。この不足分を30年間で計算すると、約2000万円が必要になるという結果が示されました。

本当に資金が不足するかは疑問が残る点もありますが、公的な組織からこのような発表があったことも踏まえ、しっかり計画を立てましょう。

まとめ

終活は、自分らしい最期を迎えるための大切な準備であり、葬儀やお墓、遺品整理、遺言書の作成などが含まれます。費用は内容や選択肢により大きく異なりますが、早めの計画と家族との話し合いによって、無理なく進めることが可能です。また、終活は家族への負担を軽減し、心の整理にもつながります。効率的に準備を進めるため、貯蓄や保険の見直し、互助会の活用などを検討しましょう。

この記事を共有