終活とは?何をするの?やることリストで徹底解説!

公開日: 更新日:

近年、「終活」という言葉が広く知られるようになりました。テレビや雑誌でも頻繁に取り上げられ、終活に関するセミナーや講座も各地で開催されています。しかし、いざ「終活を始めよう」と思っても、「具体的に何をすればよいのか分からない」という人も多いのではないでしょうか?

終活は、自分の人生を振り返り、老後や死後に向けた準備を行う大切な活動です。これには、財産の整理、遺言書の作成、エンディングノートの記入、葬儀やお墓の準備など、さまざまな項目が含まれます。また、「おひとりさま終活」として、身寄りのない人がどのように準備を進めればよいかも重要なテーマです。

終活を行うことで、遺された家族の負担を減らし、自分自身も老後を安心して過ごせるようになります。特に、財産の整理や医療・介護の意思表示は、トラブルを未然に防ぐためにも早めに進めておくべき項目です。

この記事では、「終活とは何か?」から始まり、「具体的に何をすればよいのか」を詳しく解説していきます。終活のやることリストをもとに、スムーズに準備を進められるように構成しましたので、ぜひ参考にしてください。

それでは、まず「終活の主な目的」について見ていきましょう。

終活の主な目的

終活とは、単に「死の準備」ではなく、「これからの人生をより良く生きるための活動」です。終活を通じて、自分の人生を振り返り、今後の生き方を見直すことができます。

終活を行う目的は、大きく分けて以下の4つに分類されます。

・家族の負担を軽減する

・財産整理をスムーズに進める

・老後の不安を解消する

・自分らしい人生の最期を迎える

それぞれ詳しく見ていきましょう。

家族の負担を軽減する

終活を行う最大の目的の一つが、家族の負担を減らすことです。自分の死後に何の準備もしていなかった場合、家族は膨大な手続きや遺品整理に追われることになります。また、相続に関するトラブルが発生する可能性もあります。

1. 遺品整理の負担を減らす

人が亡くなると、残された家族は遺品整理を行わなければなりません。しかし、生前に片付けができていないと、何が大切なものなのか判断できず、家族が混乱することになります。

→ 事前にできること:

・使わないものは断捨離しておく

・貴重品の保管場所を明確にしておく

・重要書類(通帳、保険証書、契約書など)を整理し、エンディングノートに記載する

2. 相続トラブルを防ぐ

財産をめぐるトラブルは、家族の関係に亀裂を生む原因になります。特に、遺言書がない場合は、法定相続に基づく分割になり、相続人同士の話し合いが必要です。場合によっては、争いが激化して裁判に発展することもあります。

→ 事前にできること:

・遺言書を作成し、自分の意思を明確にする

・財産目録を作り、どの財産を誰に渡すか決める

・生前贈与や家族信託を活用し、スムーズな資産承継を考える

3. 葬儀の準備をしておく

葬儀の準備をしていないと、家族が短期間で決めなければならず、大きな負担となります。また、費用面の問題も発生しやすくなります。

→ 事前にできること:

・葬儀の形式や希望をエンディングノートに記載

・生前に葬儀社と相談し、事前契約をする

・葬儀費用をあらかじめ準備しておく

終活を進めることで、家族が「何をすればいいのか分からない」という不安をなくし、スムーズに手続きを進められるようになります。

財産整理がスムーズになる

終活をすることで、財産の整理がスムーズに進み、相続手続きの負担が大幅に軽減されます。財産の内容や分配方法が明確でないと、相続人同士の話し合いが長引き、トラブルの原因となります。

1. 財産の把握を簡単にする

財産には、不動産や現金だけでなく、株式、保険、年金、クレジットカード、さらにはデジタル資産(ネット銀行、仮想通貨など)も含まれます。

→ 事前にできること:

・財産目録を作成する(預貯金、不動産、証券などをリスト化)

・各財産の管理場所を明記する(通帳や証券、契約書などの保管場所)

・デジタル資産のログイン情報を整理する(ネット銀行や仮想通貨のパスワードを管理)

2. 相続手続きをスムーズにする

相続では、財産をどう分けるかが大きな問題になります。遺言書がない場合、法定相続のルールに従って分割されますが、遺族の希望と一致しないことも多く、トラブルの元になります。

→ 事前にできること:

・遺言書を作成し、財産の分配を決めておく

・専門家(弁護士・税理士・司法書士)に相談しておく

・生前贈与や家族信託を活用し、円滑な承継を考える

3. 借金や未払い費用の整理

負の財産(借金やローンなど)を知らずに相続すると、家族が思わぬ負担を抱えることになります。

→ 事前にできること:

・借金やローンがある場合は、リスト化しておく

・相続放棄の選択肢について家族と話し合う

・保険などを活用して負債をカバーする計画を立てる

事前に財産整理を行っておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができ、家族の負担を大幅に軽減できます。

老後の不安を解消できる

老後を迎えると、健康やお金、人間関係など、さまざまな不安が生まれます。終活を通じてこれらの問題に備えることで、安心して充実した人生を送ることができます。

1. 医療・介護の不安を解消する

年齢を重ねると、病気や介護の問題が現実味を帯びてきます。しかし、「どのような医療を受けたいか」「介護が必要になったときどうするか」を決めておけば、いざという時に慌てずに済みます。

→ 事前にできること:

・延命治療の希望を明確にする(エンディングノートに記載)

・介護施設の選択肢を検討する(在宅介護or施設入居)

・かかりつけ医や信頼できる介護サービスを見つけておく

2. 金銭面の不安を軽減する

老後にかかるお金は想像以上に多く、年金だけでは足りないこともあります。計画的に資産を管理し、必要な費用を確保しておくことが重要です。

→ 事前にできること:

・老後の生活費を試算し、不足分を補う資産運用を検討する

・生命保険や介護保険を見直し、適切な保障を確保する

・年金や退職金の受け取り方法を整理する

3. 孤独や人間関係の不安をなくす

高齢になると、友人や家族との関係が希薄になりがちです。しかし、人とのつながりを大切にすることで、充実した老後を過ごすことができます。

→ 事前にできること:

・地域のシニア向けコミュニティに参加する

・趣味やボランティア活動を通じて新しい出会いを作る

・定期的に家族や友人と連絡を取る習慣をつける

終活を進めることで、老後に対する不安を一つずつ解消し、心穏やかに過ごせるようになります。

自分らしい人生の最期を迎えられる

終活の大きな目的の一つは、「自分の人生の締めくくりを、自分の意思で決めること」です。何も準備をしないまま最期を迎えると、家族が判断に迷い、本人の希望とは異なる形になってしまうことがあります。

1. 自分が望む最期を明確にする

「どこで、どのように最期を迎えたいか」という希望を決めておくことで、自分らしい人生の終わり方を実現できます。

→ 事前にできること:

・延命治療を望むかどうかを決める(人工呼吸器、心肺蘇生など)

・最期の時間を過ごしたい場所を決める(自宅・病院・ホスピスなど)

・お別れの仕方(家族葬、直葬など)を考える

2. 葬儀やお墓の準備をする

自分の死後のことを決めておくことで、家族が悩まずに済みます。最近では「生前予約」を行い、自分で葬儀の形を決める人も増えています。

→ 事前にできること:

・希望する葬儀の形式を決める(宗教的儀式の有無、家族葬など)

・お墓の種類を選ぶ(墓石、樹木葬、海洋散骨など)

・エンディングノートに詳細を記載する

3. 最後のメッセージを残す

遺される家族や友人に、自分の気持ちを伝えることで、安心して旅立つことができます。

→ 事前にできること:

・手紙や動画メッセージを残す

・エンディングノートに感謝の言葉を書く

・遺言書に、法的な内容とは別に「想い」を記載する

終活を通じて「自分らしい人生の最期」を考え、準備することで、悔いのない人生を送ることができます。

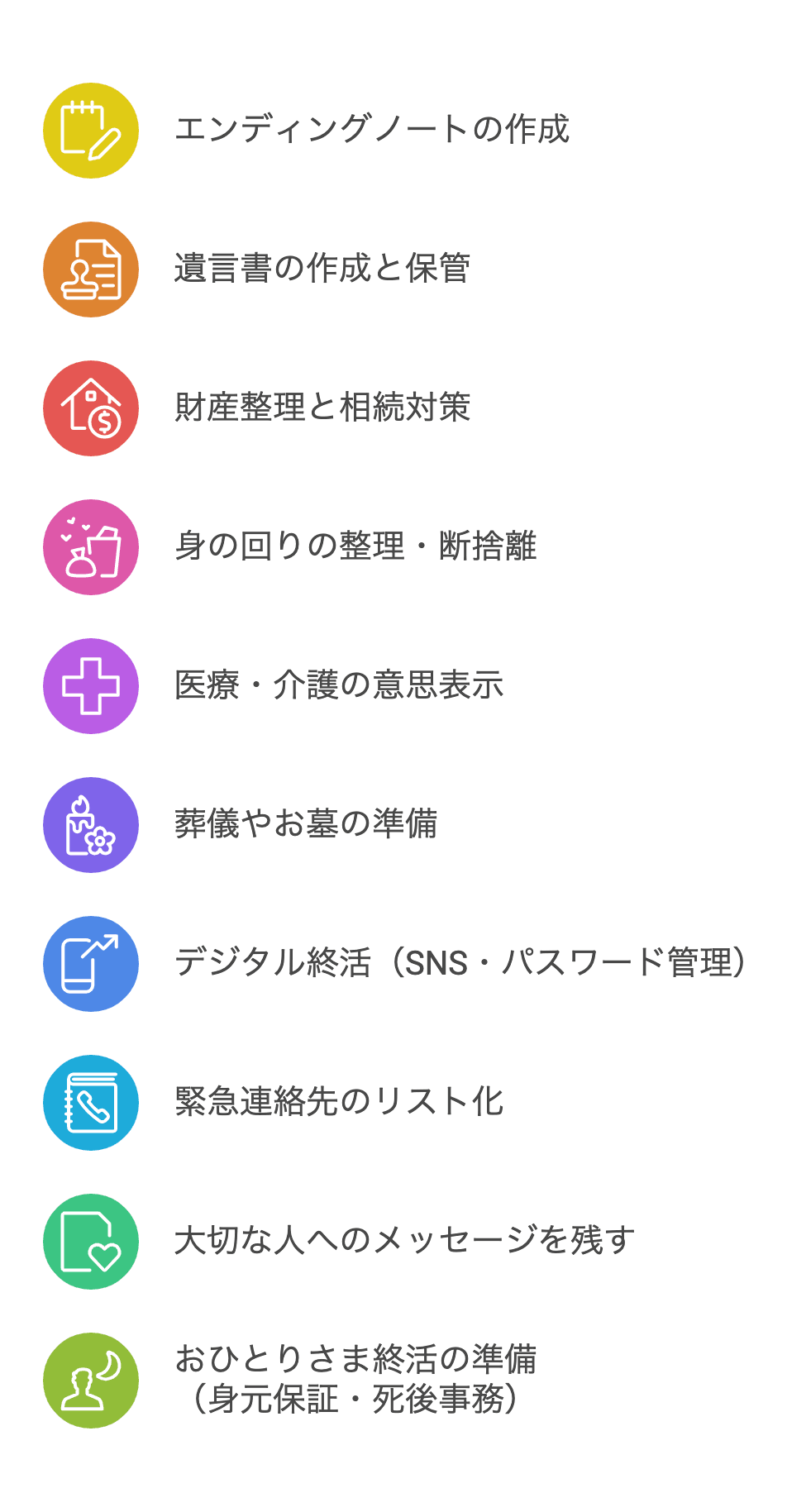

まずはこれから!終活やることリスト10選

終活は一度にすべてを終わらせる必要はありません。「できることから少しずつ」 進めるのが成功のポイントです。ここでは、終活を始めるにあたって、最優先で取り組むべき10の項目を紹介します。

1. エンディングノートの作成

エンディングノートとは、自分の人生や希望、万が一のときに家族に伝えたいことを記録しておくノートです。遺言書とは異なり、法的な効力はありませんが、家族にとっては大切な手がかりになります。

エンディングノートの目的

エンディングノートは、以下のような目的で活用されます。

家族に自分の意思を伝えるため

→ 医療や介護、葬儀の希望を明確にしておく

財産の整理をスムーズにするため

→ どこに何の資産があるのかを一覧にまとめる

自分の人生を振り返るため

→ これまでの思い出や大切な出来事を記録する

記載すべき主な内容

エンディングノートには、以下の項目を記載しておくとよいでしょう。

① 自分の基本情報

氏名・生年月日・住所

本籍地・マイナンバー

健康保険証・年金手帳の情報

② 家族や親族の情報

緊急連絡先(家族・友人・親戚)

連絡してほしい人、知らせたくない人

③ 財産に関する情報

預貯金(銀行名・支店・口座番号)

クレジットカード・ローンの情報

不動産・有価証券・保険契約の一覧

④ 医療・介護に関する希望

延命治療を希望するかどうか

介護が必要になったときの方針

かかりつけ医や信頼できる医療機関

⑤ 葬儀やお墓についての希望

葬儀の形式(家族葬・直葬など)

遺影に使用してほしい写真

お墓や納骨の方法(樹木葬・海洋散骨など)

⑥ デジタル資産の管理

SNSアカウントのID・パスワード

スマートフォン・パソコンのロック解除情報

定期購読サービスやネット銀行の管理方法

⑦ メッセージや思い出

家族や友人への感謝の言葉

自分の人生で大切にしてきたこと

遺された人へ伝えたいメッセージ

エンディングノートを書くときのポイント

一度にすべてを書こうとしない → 少しずつ書き進める

定期的に内容を見直す → 住所や財産状況が変わるため更新が必要

家族にノートの存在を伝えておく → 知られないままだと活用されない

エンディングノートを作成することで、自分の意思を明確にし、家族が困らないように準備できます。まずは書きやすい部分から始めてみましょう。

2. 遺言書の作成と保管

遺言書は、自分の死後、財産をどのように分配するかを明確にするための法的な文書です。エンディングノートとは異なり、遺言書には法的効力があるため、相続トラブルを防ぐために重要な役割を果たします。

遺言書を作成する目的

財産の分配を明確にする → 遺族の間での争いを防ぐ

特定の人に財産を遺せる → 法定相続人以外(内縁の配偶者、友人、介護をしてくれた人など)に財産を遺せる

相続手続きをスムーズにする → 遺言書があれば、財産分割協議が不要になり、手続きが簡単になる

遺言書の種類

遺言書には主に3種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った形式を選びましょう。

① 自筆証書遺言

自分で全文を手書き することで作成できる

費用がかからず、思い立ったときに書ける

2020年の法改正で、財産目録はパソコンで作成可能になった

② 公正証書遺言

公証人が作成するため、法的に無効になるリスクがない

公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がない

証人2名が必要(弁護士や司法書士に依頼することが多い)

③ 秘密証書遺言

内容を秘密にできる(公証人や証人にも内容を見せる必要がない)

自分で作成し、封印したうえで公証役場に提出する

遺言書を作成する際のポイント

具体的な財産分配を明記する

→ 「長男に○○万円」「妻に自宅を相続させる」など、曖昧な表現は避ける

日付と署名・押印を忘れずに

→ 遺言書に日付がないと無効になる可能性がある

定期的に見直す

→ 家族構成や財産状況が変わった場合、内容を更新する

専門家に相談する

→ 法的に有効な遺言書を作成するために、弁護士や司法書士に相談すると安心

遺言書を作成すべき人とは?

特に以下のようなケースに当てはまる人は、早めに遺言書を準備しておくべき です。

子どもがいない夫婦(配偶者の相続を確実にするため)

再婚しており、前妻(前夫)との間に子どもがいる(トラブル回避のため)

内縁の妻・夫がいる(法定相続人でないため、遺言書がないと財産を相続できない)

財産を特定の人に多く遺したい(法定相続分以外の分配をしたい場合)

遺言書とエンディングノートの違い

遺言書は、財産の相続を確実にするための法的文書 であり、エンディングノートは 家族への伝言を残すためのもの という違いがあります。両方を併用することで、よりスムーズな終活が可能になります。

3. 財産整理と相続対策

終活の中でも、特に重要なのが財産の整理と相続対策です。財産の内容を把握し、適切な対策をしておくことで、家族の負担を減らし、トラブルを防ぐことができます。

財産整理の目的

財産整理を行う主な目的は、以下の3つです。

✅ 自分の財産を正確に把握する

✅ 相続手続きをスムーズにする

✅ 不要な財産を整理し、家族の負担を減らす

自分がどのような財産を持っているのかを明確にすることで、相続の準備がスムーズになります。

財産の種類と整理方法

財産には、大きく分けて以下の種類があります。

財産の種類 | 具体例 | 整理方法 |

|---|---|---|

金融資産 | 銀行口座、株式、保険、年金、現金 | 口座や証券のリストを作成する |

不動産 | 自宅、土地、マンション、駐車場 | 名義や評価額を確認し、売却や相続対策を検討する |

負の財産 | 借金、ローン、未払いの税金 | 借入額を把握し、相続放棄の可能性も考慮する |

デジタル財産 | ネット銀行、仮想通貨、SNSアカウント | ID・パスワードを整理し、家族に伝える方法を決める |

まずは、財産目録を作成し、すべての資産をリスト化することが大切です。

財産整理の手順

① 財産目録を作成する

→ 預貯金、株式、不動産、借金などをリストアップ

② 遺言書の作成・見直し

→ 家族に分かりやすい形で遺産分配を決める

③ 必要に応じて生前贈与や家族信託を活用

→ 相続税対策や財産管理の円滑化を図る

④ 専門家(弁護士・税理士・司法書士)に相談する

→ 法的なサポートを受けながら進めると安心

4. 身の回りの整理・断捨離

終活の一環として、不要な物を減らし、身の回りを整理することはとても重要です。遺族に遺品整理の負担をかけないためにも、生前に計画的に片付けを進めておくことが理想的です。

なぜ身の回りの整理・断捨離が必要なのか?

家族の負担を減らすため

→ 遺族が遺品整理に困らないよう、事前に不要な物を処分する

本当に大切なものを残すため

→ 思い出の品や貴重品を整理し、価値のあるものだけを残す

生活をシンプルにして老後を快適に過ごすため

→ 物を減らすことで、掃除や管理が楽になり、心にも余裕が生まれる

断捨離の具体的な進め方

① 物をカテゴリーごとに整理する

→ 衣類、本、食器、家電、趣味用品など、種類ごとに仕分け

② 「必要なもの」「不要なもの」「迷うもの」に分類する

→ 迷うものは一時保管ボックスに入れ、一定期間経過後に判断

③ 不要なものは早めに処分する

→ 捨てる、売る、寄付するの選択肢を検討

④ 思い出の品は写真に残す

→ 物を残すのが難しい場合、写真で記録しておくと気持ちの整理がしやすい

⑤ 定期的に見直す

→ 一度に終わらせようとせず、半年〜1年ごとに見直しを行う

身の回りの整理は、心の整理にもつながります。無理のないペースで少しずつ進めていきましょう。

5. 医療・介護の意思表示

終活では、自分の医療や介護についての希望を明確にしておくことが重要です。将来、病気や認知症などで判断ができなくなった場合、家族が治療方針や介護の決定を迫られることになります。事前に意思を示しておくことで、家族の負担を軽減し、自分が望む医療・介護を受けることができます。

医療に関する意思表示

医療に関する意思表示には、以下のような内容が含まれます。

延命治療を希望するかどうか

→ 人工呼吸器、心肺蘇生、胃ろう(経管栄養)などを受けるかどうか

緩和ケアを希望するかどうか

→ 苦痛を和らげる治療を優先するか、積極的な延命治療を希望するか

治療方針を決める代理人を指定する

→ もしもの時に医療の決定権を持つ人を決めておく(家族や親族、信頼できる友人)

終末期の過ごし方を決める

→ 自宅、病院、ホスピスなど、どこで最期を迎えたいか

かかりつけ医を明確にする

→ いつも診てもらっている医師の情報を家族と共有

介護に関する意思表示

どこで介護を受けたいか

→ 自宅介護、老人ホーム、介護施設の選択

介護費用の準備

→ 介護保険の活用や、貯蓄・保険で費用をどのように賄うか

介護をお願いしたい人を決めておく

→ 家族が対応するのか、専門の介護サービスを利用するのか

認知症になった場合の対応を決める

→ 介護方針を明確にし、家族と話し合う

医療・介護の意思表示で得られるメリット

家族が迷わず決断できる

→ いざという時に、家族が治療方針を決める負担を減らせる

自分の希望通りの医療・介護を受けられる

→ 延命治療や介護の方法を、自分の意思で選択できる

トラブルを防ぐことができる

→ 兄弟姉妹や親族間の意見の食い違いによるトラブルを回避

医療や介護の意思表示は、元気なうちに行うことが大切です。 家族とよく話し合い、自分の希望を伝えておきましょう。

6. 葬儀やお墓の準備

終活では、自分の葬儀の規模や形式、お墓や納骨方法について事前に決めておくことが重要です。亡くなった後に家族が「どのように送り出せばよいか」迷わないように、具体的な希望を伝えておきましょう。

葬儀やお墓の準備で得られるメリット

家族が葬儀の方針に迷わない

→ 「どんな形で送り出せばいいのか」と悩む時間が減る

費用の準備ができ、負担を軽減できる

→ 事前に積み立てや保険で費用を確保しておくと安心

自分の希望通りの形で供養してもらえる

→ 「無宗教で行いたい」「派手な葬儀は避けたい」など、希望を伝えられる

葬儀やお墓の準備は、「まだ早い」と思うかもしれませんが、事前に決めておくことで家族の負担を大幅に減らすことができます。 エンディングノートに詳細を書いておき、家族と話し合っておくのが理想的です。

7. デジタル終活(SNS・パスワード管理)

現代では、スマートフォンやパソコンに重要なデータやアカウント情報が多く保存されているため、デジタル終活も欠かせません。 遺族が適切に対応できるように、事前に整理しておくことが大切です。

デジタル終活で整理すべきもの

SNSアカウント(Facebook、X(旧Twitter)、Instagramなど)

→ 生前にアカウントを削除するか、残すかを決める

メールアカウント(Gmail、Yahoo!メールなど)

→ 重要なメールの整理と不要なアカウントの削除

オンライン銀行・証券口座

→ 家族が分かるように一覧を作成し、ログイン情報を整理

サブスクリプションサービス(Netflix、Spotifyなど)

→ 解約しないと自動引き落としが続くため、リスト化しておく

ネットショップのアカウント(Amazon、楽天など)

→ 未払いの請求やポイントを確認し、不要なら削除

スマートフォンやパソコンのロック解除情報

→ パスワードや指紋認証の代替手段を家族と共有

デジタル資産の管理方法

エンディングノートにリストを作成

→ ID・パスワード、アカウントの用途を明記しておく

パスワード管理アプリを活用

→ 「1Password」や「LastPass」などに情報をまとめると便利

信頼できる家族や弁護士に情報を共有

→ 緊急時にアクセスできるよう、信頼できる人に伝えておく

不要なアカウントは生前に整理・削除

→ 使っていないサービスはできるだけ解約する

SNSの「追悼アカウント機能」を活用

→ FacebookやInstagramでは、故人のアカウントを「追悼アカウント」に変更できる

デジタル終活をするメリット

遺族がデジタル遺産をスムーズに整理できる

→ どのアカウントを解約すべきか明確になる

個人情報の悪用を防げる

→ 乗っ取りや不正利用のリスクを回避

大切なデータや思い出を適切に管理できる

→ 写真、動画、メールの保存や共有が可能

デジタル終活は、物理的な遺品整理以上に重要な要素になりつつあります。エンディングノートやパスワード管理ツールを活用し、家族が困らないよう準備を進めておきましょう。

8. 緊急連絡先のリスト化

終活では、もしもの時に誰に連絡をするべきかを明確にしておくことが大切です。家族や親族、友人、葬儀社や金融機関といった関係者などの連絡先を整理しておけば、万が一の際にスムーズに対応できます。

緊急連絡先リストの作成方法

紙のリストを作成し、分かりやすい場所に保管

→ エンディングノートに記載する

スマートフォンやパソコンにリストを保存

→ 「緊急時用フォルダ」を作成し、家族と共有

家族や信頼できる人にリストの存在を伝えておく

→ 連絡が必要なときにすぐに対応できるようにする

緊急連絡先リストを作成するメリット

家族や関係者がすぐに対応できる

→ 亡くなった後の連絡漏れを防げる

相続や手続きをスムーズに進められる

→ 弁護士や金融機関への連絡がスムーズにできる

葬儀の手配がスムーズになる

→ 事前に連絡すべき人が分かっていると、慌てずに対応できる

緊急連絡先を整理しておくことで、家族の負担を軽減し、スムーズな対応が可能になります。 できるだけ早めにリストを作成し、家族と共有しておきましょう。

9. 大切な人へのメッセージを残す

終活では、家族や友人、親しい人へ自分の思いを伝えることも大切な準備のひとつです。亡くなった後に伝えたい感謝の気持ちや、自分の人生観、大切な教えなどをメッセージに残しておくことで、遺された人の心の支えになります。

メッセージを残す理由

感謝の気持ちを伝えるため

→ 普段は言えない「ありがとう」を言葉にする

遺された家族を励ますため

→ 「あなたなら大丈夫」「これからも幸せに暮らしてほしい」と伝える

家族へのアドバイスを残すため

→ 人生の指針となる言葉や、子ども・孫へのメッセージ

相続や財産に関する意思を伝えるため

→ 遺言書には書けない思いや背景を説明

自分の人生を振り返る機会にする

→ 大切な思い出や人生哲学を記録する

メッセージを残すことは、自分の人生を締めくくる大切な準備です。早めに準備し、大切な人への感謝や思いをしっかり伝えておきましょう。

10. おひとりさま終活の準備(身元保証・死後事務)

近年、結婚をしていない方や、子どもがいない方が増え、「おひとりさま終活」が重要視されています。家族に頼れない場合、どのように準備を進めればよいのでしょうか? 身元保証や死後の手続きを代行してくれる制度を活用することで、安心して生活を送ることができます。

おひとりさま終活のポイント

身元保証人の確保

→ 賃貸契約、入院、介護施設の入所には保証人が必要

死後事務を依頼する

→ 葬儀や遺品整理、役所の手続きを誰に頼むか決めておく

遺言書を作成する

→ 財産の処分方法を明確にし、トラブルを防ぐ

エンディングノートに希望を記録する

→ 自分の意思を整理し、関係者に伝える

おひとりさま終活は、早めの準備が重要です。信頼できる人や専門家に相談しながら、自分に合った方法を選びましょう。

終活を進める際の注意点

終活を進める際には、計画的に進めることが大切ですが、思わぬ落とし穴があることも事実です。よくあるミスを事前に把握し、適切な対策を講じることで、スムーズに終活を進めることができます。

終活の進め方に迷わないためのコツ

① 優先順位を決めて少しずつ進める

→ 一度にすべてをやろうとせず、重要なことから少しずつ着手する

② 家族と話し合いながら進める

→ 自分だけで進めると、後々家族との認識の違いが生じることがある

③ 専門家に相談しながら進める

→ 法律や税金が関係する部分は、弁護士や税理士に相談する

④ 定期的に見直しを行う

→ ライフスタイルや財産状況が変わったら、終活の内容も更新する

法的効力のないエンディングノートの注意点

エンディングノートは遺言書の代わりにはならない

→ 法的効力がないため、財産分配を記載しても相続時に無効になる

家族がエンディングノートの存在を知らないと意味がない

→ 保管場所を伝え、定期的に内容を確認する

必要な情報を網羅して記入する

→ 不明瞭な点があると、家族が迷う原因になるため、できるだけ詳細に記載

遺言書の作成ミスで起こるトラブル

日付がない・署名・押印が漏れている

→ 法律上無効になる可能性がある

内容が不明確で解釈の違いが生じる

→ 「長男に家を相続させる」とだけ書いても、家のどの部分を指すのか曖昧になる

法定相続人の権利を無視した内容

→ 遺留分を侵害すると、トラブルの原因になる

遺言書の保管場所が分からず、発見されない

→ 公証役場や信頼できる家族に保管を依頼する

デジタル遺産を放置するとどうなる?

SNSアカウントが乗っ取られる可能性がある

→ ログイン情報を信頼できる人と共有し、削除の手続きを決めておく

有料サービスの自動引き落としが続く

→ クレジットカード情報を整理し、不要なサービスを解約しておく

ネット銀行・仮想通貨の資産が遺族に引き継がれない

→ 一覧を作成し、アクセス方法を信頼できる人に伝えておく

家族との話し合いが大切な理由

終活の意図を伝えないと、家族が反発する可能性がある

→ 「勝手に決められた」と思われないように、事前に説明する

家族の希望も取り入れながら進める

→ お墓の管理や財産の分配について、家族の意向を確認する

死後の手続きをスムーズに進めてもらうために情報共有をする

→ 財産・契約情報を整理し、家族が困らないようにする

おわりに

終活とは、自分の人生を振り返り、これからの生き方をより良いものにするための準備です。自分にとって最適な形で、無理なく進めていきましょう。

今日が、あなたの終活の第一歩です!

この記事を共有