遺品整理は何から始める?心の整理と実務を両立する進め方と注意点

公開日: 更新日:

遺品整理は、多くの人にとって人生でそう何度も経験することのない特別な経験です。身近な人を失った後、心の整理がつかない中で「遺品整理」という現実に直面するのは、とても大きな負担に感じられることでしょう。悲しみや喪失感に包まれながらも、現実的な手続きや片付けを進めなければならない状況は、多くの方が葛藤するポイントです。

特に、「まだ気持ちが追いつかないのに、片付けを始めなければならない」という状況は少なくありません。時間的な制約や生活環境の事情によって、早めに動かざるを得ない場合もあります。賃貸住宅や施設入居の場合は、退去期限が迫っていることも多く、精神的に辛い中で決断を迫られるのです。

また、遺品整理は単なる「片付け」ではなく、家族や親族との関係性が大きく影響する繊細な過程でもあります。「この品は誰が持つべきか」「捨てても良いのか」「処分方法はどうするか」など、さまざまな判断をめぐって意見が分かれることも珍しくありません。ときには、些細な判断が家族間のトラブルや感情のもつれを生むこともあるため、注意深く進める必要があります。

本記事では、遺品整理を進めるうえで直面する「感情」と「実務」の両立について、できるだけ具体的に解説します。どこから始めるべきか、誰とどう進めるか、注意すべき点や後悔しないための工夫などを取り上げ、読者の方が少しでも安心して整理に取り組めるようにサポートすることを目的としています。

遺品整理は、残された人にとって故人との対話の時間でもあります。焦る必要はありません。本記事を読み進めながら、自分の気持ちと向き合い、無理のない進め方を見つけていただければ幸いです。

遺品整理は誰がやるべき?まず確認しておきたい基本情報

遺品整理を進める際、まず気になるのが「誰がその責任を負うのか」という点です。悲しみの中で混乱しがちな場面だからこそ、最初に基本的なルールを押さえておくことが、後のトラブルを避けるために重要です。

法律上の立場:遺品整理の主体は「相続人」

法律的に見ると、遺品整理の主体となるのは 相続人 です。相続人とは、民法で定められた「故人の財産を受け継ぐ権利と義務を持つ人」のこと。具体的には以下の順序で決まります。

- 第1順位:子(すでに亡くなっている場合は孫)

- 第2順位:両親(または祖父母)

- 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)

つまり、配偶者とこれらの順位に該当する人が相続人となり、遺品整理を担う責任を持ちます。

ただし、実際には法律どおりに進むケースばかりではありません。相続人全員が必ずしも同じ地域に住んでいるわけではなく、遠方にいる人や高齢で作業できない人もいます。そのため、現場の実務としては「動ける人がまず取り組む」ケースが非常に多いのです。

兄弟姉妹・親族とのすり合わせが必須

遺品整理は、単に「片付け」だけではなく、故人の財産や思い出が関わるため、親族の間で感情的な問題になりやすい側面があります。特に、以下のような点は事前にすり合わせておく必要があります。

- 誰が主導するか(長男・長女、近くに住む家族など)

- 費用をどう分担するか(処分費用や業者依頼の費用など)

- 形見分けのルールをどうするか(平等に分ける・希望制にするなど)

- 処分して良いものと保管すべきものの基準

これらを明確にせずに進めると、「勝手に捨てられた」「相談なしで進められた」という不満が残りやすく、後々の人間関係にしこりを残すことになります。

「誰が何をどう決めるか」を明確にする重要性

遺品整理でトラブルを防ぐためには、最初に「誰が何をどう決めるのか」を明確にしておくことが不可欠です。たとえば、以下のような役割分担をするとスムーズに進みます。

- リーダー役:全体の進行を管理し、親族との連絡調整を行う

- 記録担当:処分するもの・残すものを写真やリストで記録

- 判断保留係:捨てるか迷う品をまとめ、後日話し合いの場を設ける

記録を残すことは、後々「本当に必要なものが処分されていないか」「誤って捨ててしまったのではないか」という不安を解消するのにも役立ちます。

こうした取り組みは少し手間に感じるかもしれませんが、長期的に見れば家族関係のトラブル防止につながる大切なポイントです。

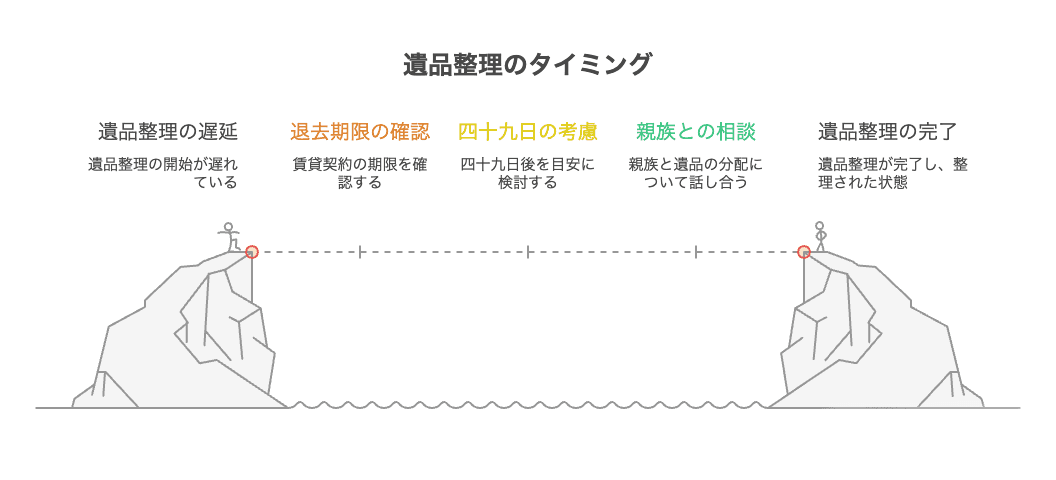

遺品整理はいつ始めるべき?タイミングの目安と注意点

遺品整理は「いつ始めるべきか」が大きな悩みどころです。悲しみが癒えないうちに片付けをするのは辛い一方で、生活や契約上の事情から早めに対応せざるを得ない場合もあります。ここでは、一般的なタイミングの目安と注意点を整理します。

賃貸住宅や施設入居の場合:退去期限がある

故人が賃貸住宅に住んでいたり、介護施設に入居していた場合、まず意識しなければならないのが 退去期限 です。

賃貸契約では、通常 故人が亡くなった時点で契約が終了 するため、速やかに部屋を明け渡さなければなりません。多くの管理会社や施設では、1か月以内の退去を求められるケースが多いです。

この場合、遺品整理を後回しにすることは難しく、短期間で片付けを進める必要があります。もし一人で対応が難しい場合は、早い段階で親族に協力を依頼したり、専門の遺品整理業者に相談するのが現実的な選択です。

四十九日後を目安に始める人が多い理由

一方で、持ち家に住んでいた場合など、急いで部屋を空ける必要がない場合は、すぐに遺品整理を始める必要はありません。多くの人が 四十九日後 を一つの目安としています。

四十九日は、故人の魂があの世に旅立つ日とされ、法要を区切りとして気持ちを整理するご家庭が多いからです。この時期になると、親族が再び集まる機会もあり、遺品の分配や相談がしやすいメリットもあります。

気持ちの整理がつかないときの「最低限やっておくべきこと」

ただし、気持ちの整理がつかず遺品整理を先延ばしにする場合でも、 最低限やっておくべきこと があります。

- 貴重品の確認

通帳・印鑑・保険証券・権利証・身分証明書などは早めに確保しておく - 現金・貴金属の所在確認

思わぬ場所から出てくるケースもあるため、早期にチェック - 食品や生ごみなどの処分

放置すると衛生的な問題が発生するため、優先的に処理する - 鍵や重要書類の保管

家の鍵や金庫の鍵を見つけたら紛失しないようにまとめて管理

これらを押さえておけば、本格的な遺品整理を後回しにしても大きな支障は出ません。

焦らず「適切なタイミング」を選ぶことが大切

遺品整理に「正解の時期」はありません。賃貸や施設の退去期限といった現実的な制約がある場合は早めの対応が必要ですが、そうでなければ心身の負担を考え、無理のないタイミングを選んで構いません。

大切なのは「焦って後悔しないこと」。気持ちの準備と実務上の必要性をバランスよく考えながら、あなたや家族にとって最適なタイミングで進めていきましょう。

【準備編】遺品整理を始める前に整えておきたいこと

遺品整理は感情的にも体力的にも負担の大きい取り組みです。いきなり始めてしまうと「何から手を付けていいかわからない」「想像以上に疲れて途中で進まなくなった」というケースも少なくありません。スムーズに進めるためには、事前の準備が欠かせません。ここでは、始める前に整えておきたい具体的なポイントを紹介します。

作業に必要な道具・備品をそろえる

遺品整理では、思った以上に多くの道具が必要になります。事前に準備しておくと、途中で買い出しに出る手間を減らせます。

- 軍手・作業用手袋:ガラス片や古い釘などでのケガ防止

- マスク:ホコリやカビを吸い込まないために必須

- 段ボール・コンテナ:仕分け・一時保管用

- ゴミ袋(市区町村指定のもの):大量の不要品を処分するため

- ガムテープ・マジックペン:箱の封印やラベル記入用

- 作業着・動きやすい服装:汚れやホコリに対応できるもの

- 掃除道具(ほうき・雑巾・掃除機など):仕分け後の清掃用

特に、書類や貴重品を分けるための「クリアファイル」や「封筒」を用意しておくと、後の整理が非常に楽になります。

1人でやるか?家族と一緒にやるか?

遺品整理を進めるにあたり、人員の確保も大切です。

- 1人で行うメリット

自分のペースで作業でき、気持ちに集中できる - 1人で行うデメリット

体力的な負担が大きく、判断に迷うと時間がかかる - 家族と一緒に行うメリット

思い出を共有しながら整理できる、判断を相談できる - 家族と一緒に行うデメリット

意見が食い違うと感情的な衝突につながる

もし家族と一緒に行う場合は、あらかじめ日程を決めることが重要です。複数人が集まることで、作業効率も上がり、片付けが短期間で進みやすくなります。

「捨てられないもの」のための保留箱を用意する

遺品整理の大きな壁となるのが、「思い出があって捨てられない」という気持ちです。その場で決断できず、作業が止まってしまうこともあります。

そこでおすすめなのが、保留箱の活用です。

- 判断に迷った写真や手紙

- 思い出深い衣類や小物

- 捨てるには惜しいけれど保管場所に悩むもの

これらを一時的に保留箱へ入れておくことで、作業を進めつつ、後日あらためて心が落ち着いた時に判断できます。

事前準備が遺品整理の成功を左右する

遺品整理は「道具」「人員」「判断の仕組み」の3つを事前に整えるだけで、スムーズさが大きく変わります。準備を怠らず、無理のない体制を整えてから始めることが、後悔しない遺品整理につながるのです。

【実践編】遺品整理の基本ステップと具体的な進め方

準備が整ったら、いよいよ遺品整理の実務に入ります。やみくもに進めるのではなく、段階を踏んで進めることで効率的かつ後悔の少ない整理が可能です。ここでは、実際に役立つ4つのステップをご紹介します。

ステップ1:部屋ごとに仕分けする

まずは遺品を「種類別」に分ける前に、部屋単位で作業を区切るのがおすすめです。広い範囲を一度に片付けようとすると途方に暮れてしまいますが、部屋ごとに取り組めば達成感を得ながら進められます。

仕分けの基本は次の4分類です。

- 重要書類:通帳、印鑑、保険証券、権利証、年金関連書類など

- 思い出品:写真、手紙、日記、記念品など

- 生活用品:衣類、家具、家電、日用品など

- 不要品:明らかに処分対象となるもの

机やタンスの引き出しを順番に空けていく際には、見落としがちな「封筒や紙袋の中」も必ずチェックしましょう。

ステップ2:供養・売却・寄付・廃棄に振り分ける

仕分けた遺品を、次の4つの方法に振り分けていきます。

- 供養する:仏壇や人形、故人が大切にしていた品はお寺や専門業者で供養可能

- 売却する:貴金属、ブランド品、骨董品、未使用の家電などはリサイクルショップや買取業者へ

- 寄付する:衣類や日用品の中で状態が良いものは福祉団体やリユース施設に寄付可能

- 廃棄する:壊れている家具、使用済みの寝具などは自治体のルールに従って処分

判断に迷う品は「保留箱」に入れ、後日家族と相談してから決定するとスムーズです。

ステップ3:残す物の一時保管と最終判断

「残したい」と思った品も、すぐにすべてを自宅へ持ち帰るのは避けた方が賢明です。段ボールや収納ボックスにまとめ、一時的に保管しておきましょう。

1〜3か月ほど時間を置くと、気持ちが落ち着き「本当に残すべきかどうか」を冷静に判断できます。特に写真や手紙などの思い出品は、このプロセスを踏むことで後悔を減らせます。

ステップ4:部屋の清掃と「空き家対策」につなげる準備

遺品整理の終盤では、部屋を清掃して次のステップにつなげることが重要です。

- 賃貸住宅なら退去に向けてハウスクリーニングを検討

- 持ち家の場合は空き家になることを見越し、防犯対策や定期的な換気の体制を整える

- 家具や家電を処分した後は、害虫・カビの発生を防ぐために徹底的に掃除する

遺品整理は「片付け」で終わりではなく、その後の住まいや財産管理に直結する作業です。最後の清掃まで丁寧に行うことで、心の区切りもつけやすくなります。

【補足】捨ててはいけない遺品とは?誤廃棄を防ぐチェックポイント

遺品整理で最も避けたいのは、大切な遺品や重要書類を誤って捨ててしまうことです。見た目はただの紙や小物でも、実は法的にも金銭的にも大きな価値を持つ場合があります。ここでは、特に注意すべき遺品をチェックリスト形式で整理します。

銀行・年金・保険関連の書類

故人の財産や相続手続きに直結する重要書類です。

- 銀行の通帳やキャッシュカード

- 年金手帳や年金証書

- 生命保険・医療保険の契約書や証書

- クレジットカードの明細や契約書

これらは相続手続きや保険金請求に必要となるため、誤って廃棄しないようクリアファイルなどにまとめて保管しましょう。

権利証や遺言書の可能性がある封筒類

古い封筒や書類の束の中に、土地や家屋の 権利証 や 遺言書 が紛れていることがあります。

特に以下のようなものは絶対に処分せず、専門家に確認してもらうのが安心です。

- 封がされたままの茶封筒

- 「重要」「親展」と記載された書類

- 公証役場や司法書士事務所から届いた書類

遺言書は封を開けると法的に無効になる場合もあるため、開封せずに家庭裁判所へ相談するのが適切です。

鍵や通帳・印鑑などの所在チェック

遺品の中から見つかる可能性が高いのが、鍵・通帳・印鑑 です。

これらは一見小さなものですが、紛失すると後の手続きが困難になります。

- 鍵:自宅・金庫・貸金庫・車・倉庫など

- 印鑑:認印・銀行印・実印(登録証カードとセットで要確認)

- 通帳:使用頻度が低い地方銀行や信用金庫も忘れずに確認

見つけたら専用の袋やケースにまとめ、相続人全員で共有しておくことが大切です。

高額品・ブランド品の思わぬ価値

古いバッグやアクセサリー、置物や切手・古銭などは、「価値がなさそう」と思って処分してしまう人が少なくありません。しかし、実際には思いがけない高額査定がつくこともあります。

- ブランドバッグ・時計・宝石

- 骨董品・掛け軸・茶道具

- 記念切手や古銭

- カメラやオーディオ機器

少しでも価値がありそうなものは、専門の買取業者や鑑定士に相談することをおすすめします。

誤廃棄を防ぐための実践的ポイント

- 「迷ったら捨てない」を徹底する

- 処分前に 写真で記録 を残しておく

- 判断に自信がないものは 保留箱 に入れ、後日再確認する

- 法律や金銭に関わる可能性がある品は、弁護士・司法書士など専門家へ相談する

プロの手を借りるのはどのタイミング?業者依頼の判断軸

遺品整理は精神的にも肉体的にも大きな負担を伴います。すべてを自分たちだけで抱え込む必要はなく、状況によっては専門の遺品整理業者に依頼することが賢明です。ここでは、業者に頼るべきタイミングや選び方のポイントを解説します。

身体的・精神的に厳しいと感じたらプロに頼っていい

故人の遺品には強い思い入れがあるため、1つ1つの判断に心をすり減らしてしまうことがあります。

- 作業を始めても気持ちが辛くて進まない

- 高齢や体調不良で片付けをする体力がない

- 荷物の量が多く、自力では数日で終えられそうにない

このように感じたときは、自分を責めずにプロの力を借りるべきサインです。遺品整理は「自分でやらなければならない」という決まりはなく、無理をすれば心身に大きな負担がかかります。

神奈川県相模原市を拠点に活動する フレッシュマンサービス は、遺品整理や生前整理を専門とする業者として約16年の実績を持ち、地域に根ざした丁寧なサービスを提供しています。

遺品整理士認定協会の資格を有するスタッフが在籍し、遺品の仕分けや搬出、清掃まで一貫して対応しています。東京海上日動の損害保険にも加入しており、安心して依頼できる体制を整えています。

また、遺品整理以外にも不用品回収、引越しサポート、庭仕事やお墓参り代行といった高齢者やご遺族の負担を軽減する幅広いサービスを提供しています。大切な品を丁寧に扱いながら、依頼者の気持ちに寄り添った対応を心がけている点も、多くの利用者から信頼されている理由のひとつです。

「片付けられない」自分を責めなくていい理由

多くの人が「家族なのに片付けを業者に頼むなんて…」と罪悪感を抱きがちです。しかし、それは誤解です。

- 遺品整理の目的は「故人を思い出す時間を大切にすること」であり、作業自体を一人で担うことではない

- 専門業者に任せることで、誤廃棄やトラブルを防げる

- 自分の体調や生活を守ることも遺族として大切な役割

つまり、プロに任せることは「故人をないがしろにする行為」ではなく、むしろ 後悔しない遺品整理を実現するための選択肢 なのです。

遺品整理業者の選び方:資格・口コミ・対応範囲

依頼を検討する際は、信頼できる業者を選ぶことが不可欠です。

- 資格や所属団体を確認

遺品整理士認定協会の資格を持つ「遺品整理士」が在籍している業者は信頼度が高い - 口コミや評判をチェック

実際に依頼した人の声を参考にし、悪質な業者を避ける - 対応範囲を確認

遺品整理だけでなく、供養・買取・清掃・不用品処分まで対応可能か - 見積もりの透明性

現地での見積もりを行い、追加料金の有無を明確にする業者を選ぶ

特に「無料で回収します」といった不自然に安い広告には注意が必要です。後から高額請求されるトラブルも報告されています。

依頼にかかる費用相場と見積もり時の注意点

費用は遺品の量や住居の広さ、地域によって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。

- 1K:3〜8万円

- 2DK:8〜20万円

- 一戸建て(3LDK以上):20〜50万円以上

見積もりの際は必ず 複数社から相見積もり を取り、作業内容や料金に不明点がないかを確認しましょう。

また、供養やリサイクルなど追加サービスを希望する場合は、事前に含まれるかどうかを確認することも重要です。

【人間関係編】兄弟・親族と揉めないための配慮と工夫

遺品整理は故人を偲ぶ大切な時間であると同時に、親族間の人間関係が試される場でもあります。悲しみの中での意思決定は感情的になりやすく、ちょっとしたすれ違いから深刻なトラブルに発展するケースも少なくありません。ここでは、兄弟や親族と揉めないために意識しておきたい配慮と工夫をご紹介します。

「勝手に捨てた」と言われないように記録を残す

遺品整理で最も多いトラブルの一つが、「勝手に捨てられた」問題です。これを防ぐためには、処分する前に必ず記録を残すことが大切です。

- 写真を撮って共有する:処分前の品をスマホで撮影し、家族グループで共有

- 仕分けリストを作成する:残す・処分する・保留の3分類を明確に記録

- 作業の経過を報告する:後から「知らなかった」と言われないように定期的に連絡

こうした小さな工夫が、親族間の信頼を守る大きな力になります。

一緒に確認・判断できる機会を必ず設ける

重要な遺品や思い出の品については、必ず親族と一緒に確認する場を設けることが大切です。

- 形見分けをする日をあらかじめ設定する

- 遠方の親族にはオンライン通話で参加してもらう

- 迷う品は「保留箱」に入れ、後日集まって再検討する

全員が意見を出し合える場をつくることで、「自分も関われた」という納得感を持てます。

感情のもつれを防ぐ“言葉の選び方”

遺品整理は単なる片付けではなく、故人との思い出に触れる時間でもあります。そのため、言葉選びが人間関係を左右します。

- 「もう捨てよう」ではなく「どうするか一緒に考えよう」

- 「これは不要でしょ」ではなく「残すかどうか迷うけど、どう思う?」

- 相手の意見に反対する際も「それも一理あるけど…」と柔らかく伝える

言葉のトーン一つで、協力的な雰囲気にも対立的な空気にも変わります。

トラブルを防ぐための3つのルール

- 独断で処分しない

- 判断に迷ったら全員で相談する

- 相手の感情を尊重する

この3つを徹底するだけで、遺品整理を「家族がバラバラになる原因」から「絆を深める時間」へと変えることができます。

心の整理と遺品整理|後悔しないために大切にしたいこと

遺品整理は単なる片付けではなく、心の整理を進める大切な時間でもあります。故人の思い出と向き合いながら、残された自分自身の気持ちを整えていくプロセスです。しかし同時に、「捨てることへの罪悪感」や「本当にこれでよかったのか」という後悔を抱きやすいのも事実。ここでは、後悔しないために意識したいポイントをご紹介します。

形見分けの「ルール」はない。気持ちが伝わる方法を選ぶ

「形見分け」という言葉には特別な響きがありますが、実は明確なルールは存在しません。大切なのは故人を偲ぶ気持ちが伝わる方法を選ぶことです。

- 希望する親族にゆずる

- 身近で使ってくれる人に譲る

- 思い出が込められた品を家族で分け合う

形式や価値にとらわれず、「これを受け取ったら故人を思い出せる」と感じる品を選ぶと、受け取る側の心も満たされます。

残された写真や手紙とどう向き合うか

遺品整理で最も心を動かされるのが、写真や手紙です。どれも捨てがたく、全てを残そうとすると保管場所に困るケースもあります。

そんなときは次の工夫を取り入れてみましょう。

- アルバムにまとめる:家族で閲覧できるように整理

- デジタル化する:スキャナーやスマホで撮影しデータ保存

- 一部だけ残す:特に思い出深いものだけを選び取る

「量より質」を意識することで、思い出を大切にしながらも負担を軽くできます。

手放すことで前に進める気持ちもある

遺品を手放すことに罪悪感を抱く人は少なくありません。しかし、手放すことが必ずしも忘れることではないと理解することが大切です。

- 不要品を整理することで、生活空間が整い心が軽くなる

- 故人が「もう使わない物」を抱え込まずにすむ

- 残すものへの愛着がより強まる

「捨てる=忘れる」ではなく、「必要な思い出を残すために整理する」と考えると、心が楽になります。

弔いと整理のあいだにある「区切りのつけ方」

遺品整理は、故人を弔う行為と生活の整理が重なる特別な時間です。焦らず、自分に合ったペースで進めることが何よりも大切です。

- 四十九日や一周忌など、法要をきっかけに整理を進める

- 故人が好きだった音楽をかけながら作業する

- 家族で故人の思い出を語り合いながら整理する

こうした「区切り」を意識することで、作業そのものが弔いとなり、後悔の少ない遺品整理につながります。

まとめ

遺品整理は、単なる部屋の片付けや不用品処分ではありません。それは、故人と向き合い、残された自分たちの心を整理する時間でもあります。

ここまで見てきたように、遺品整理には法律的な役割分担や作業の進め方、誤廃棄を防ぐチェック、業者依頼の判断軸など、押さえておくべき実務的ポイントが数多くあります。しかし、その根底にあるのは「故人を大切に思う気持ち」と「残された人が安心して前に進むための準備」です。

焦らず、1つずつ、気持ちに寄り添いながら

遺品整理は一度に終わらせる必要はありません。

- 部屋ごとに少しずつ取り組む

- 判断に迷ったものは保留箱へ

- 四十九日や一周忌など区切りの時期に合わせて進める

こうした工夫で、無理のない整理が可能になります。

自分だけで抱え込まず、必要ならプロや第三者に頼ること

体力的にも精神的にも負担が大きい場合、遺品整理業者や親しい第三者にサポートを依頼するのは自然なことです。自分を責める必要はありません。むしろ、適切に頼ることで後悔の少ない整理が実現できます。

“残された人の人生”を整えるという視点で進めよう

遺品整理は、故人との別れを形にするだけでなく、残された自分たちのこれからの人生を整える行為でもあります。

- 残す物と手放す物を選び取る

- 家族と対話しながら思いを共有する

- 故人の大切にしていた品を次の世代につなげる

その過程で、心に区切りをつけ、新しい一歩を踏み出せるはずです。

関連記事

この記事を共有