遺産分割協議書とは?作成の流れと必要手続きを徹底解説!

公開日: 更新日:

遺産分割協議書とは何か?

遺産分割協議書とは、故人が遺した財産(遺産)を、相続人同士でどのように分割するかを話し合い、その合意内容を書面にまとめた正式な書類です。この協議書には、相続人全員の署名と実印による押印が必要で、後々のトラブルを防ぐために、法律的にも非常に重要な役割を果たします。

例えば、故人が所有していた不動産や預貯金、株式といった財産は、そのまま放置しておくと相続手続きが進まず、権利関係が不明瞭になりかねません。遺産分割協議書を作成することで、「誰がどの財産をどのように相続するのか」を明確にし、円滑な手続きを進めることができます。

なぜ遺産分割協議書が必要なのか?

遺産分割協議書は、単なる書面ではなく、相続手続きの各段階で不可欠となる法的書類です。まず、銀行口座の解約や名義変更、不動産の登記変更、さらには相続税の申告において、遺産分割協議書の提出が求められるケースが多くあります。

もし遺産分割協議書がなければ、相続人全員の合意が証明できないため、金融機関や法務局での手続きが滞る可能性があります。また、相続人同士での認識違いや誤解が生じ、後から法的トラブルに発展するリスクも考えられます。

遺産分割協議書を作成するメリット

主に以下の三点があります。

法的なトラブル防止

相続人全員の合意内容を明確に記録することで、後の争いや誤解を防ぐことができます。特に不動産など価値が高い財産の分割では、協議書の存在が重要です。

相続手続きの迅速化

銀行の名義変更や不動産登記などの手続きでは、遺産分割協議書の提出が求められます。事前に用意しておけば、スムーズに手続きを進めることができます。

相続税の申告に役立つ

相続税の申告においては、どの相続人がどの財産を相続するかが明確である必要があります。遺産分割協議書があることで、税務署への説明もスムーズになります。

遺産分割協議書の基本

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、被相続人(故人)が遺した財産について、相続人全員でどのように分割するかを話し合うプロセスです。相続は、法律で定められた「法定相続分」に従うのが原則ですが、実際には遺産の内容や相続人の希望により、柔軟な分割方法が選ばれることが多いです。

たとえば、相続財産が現金のみであれば法定相続分で簡単に分けられるかもしれませんが、不動産が含まれている場合は話が複雑になります。住居として利用している相続人がいる場合、他の相続人との間で公平に分けるために現物分割や代償分割といった手法を選ぶ必要があります。

相続人全員で遺産の分割割合を話し合うプロセス

遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があります。1人でも欠けていると、その協議自体が無効となるため注意が必要です。

協議の進め方は以下のようになります。

遺産の内容を明確にする

まず、被相続人が遺した財産が何であるのかを正確に把握します。預貯金、不動産、株式、債券、借金など、すべてをリスト化し、価値を確認します。

相続人の確定

被相続人の戸籍謄本を調査し、法定相続人を確定させます。

分割方法を協議

法定相続分を参考にしながら、各相続人の希望を聞き、合意を形成します。

遺産分割協議書にまとめる

合意内容が決まったら、書面として遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印します。

遺産分割協議の合意内容を書面に残すもの

協議が成立したら、その内容を正確に記載し、遺産分割協議書としてまとめます。この書類は、後々の手続きで提出が必要になるため、正確性と明確さが求められます。

実印を押印し、全員が1通ずつ所持するのが一般的

遺産分割協議書には、相続人全員の実印による押印が必要です。また、印鑑証明書も添付することで、手続きの信頼性が高まります。

作成後は、相続人全員が1通ずつ所持します。これは、各自が証拠として保管し、必要な手続き時に提出できるようにするためです。

遺産分割協議書が必要なケース

遺産分割協議書は、以下のような場面で提出が求められます。

金融機関での相続手続き:故人名義の口座解約や名義変更の際に必要

不動産の相続登記:相続による名義変更を行う際に必須

相続税の申告手続き:分割内容に基づいて税務署へ申告する

遺産分割協議書が不要な場合

ただし、以下のようなケースでは遺産分割協議書が不要となります。

遺言書があり、それに従って分割できる場合

被相続人が公正証書遺言を残していた場合、その内容に従って手続きを進めれば、協議書は不要です。ただ、遺言書通りに分割しない場合や他の遺産が見つかった場合には協議書を作成する必要があります。

相続人が1人のみの場合

相続人が1人である場合は、協議の必要がないため、協議書も不要となります。不動産や銀行の名義変更の際には別の書類(相続関係説明図など)が必要になる場合があります。

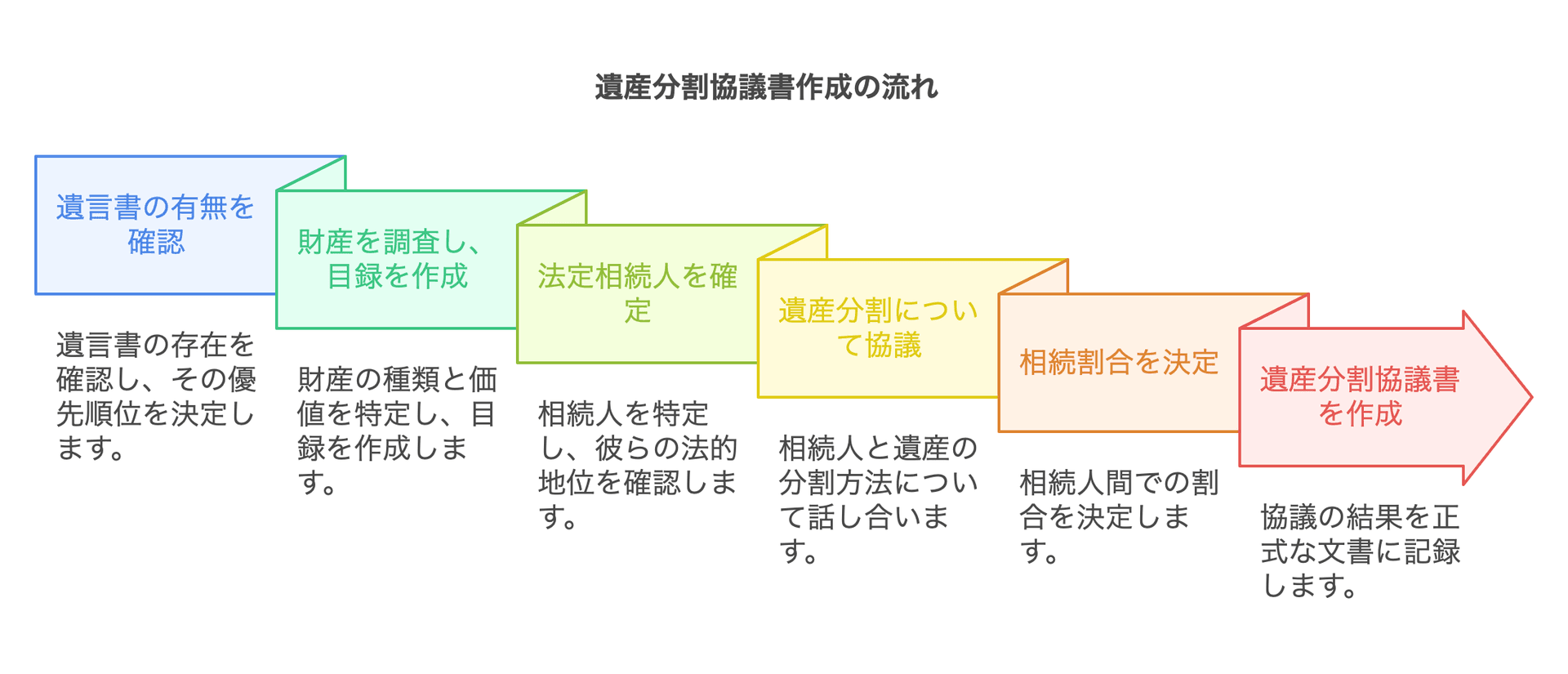

遺産分割協議書作成の流れ

ステップ1:遺言書の有無を確認し、財産を調査

遺産分割協議を始める前に、まず遺言書の有無を確認することが重要です。遺言書が存在する場合、その内容が優先されます。

遺言書がある場合の対応

遺言書の種類によって取り扱いが異なります。公正証書遺言であればすぐに内容を確認して手続きを進められますが、自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で「検認手続き」を受ける必要があります。この手続きは、遺言書の偽造防止や内容の確認を目的としています。

遺言書がない場合の遺産分割

遺言書が存在しない場合は、民法に基づく法定相続分を参考にしつつ、相続人全員で分割方法を話し合います。

次に行うのは、被相続人の財産調査です。以下のように財産を洗い出し、財産目録を作成します。

金融資産:銀行口座、株式、投資信託など

不動産:土地、建物などの評価証明書や登記簿を確認

負債:ローンや借金がある場合はそれも明記

動産:車、貴金属、骨董品など価値があるもの

その他の権利:退職金、保険金、賃借権など

財産の内容と評価額を明確にすることで、協議がスムーズに進み、後のトラブル防止にも繋がります。

ステップ2:法定相続人を確定する

遺産分割協議には、すべての相続人が参加する必要があります。1人でも欠けていると、協議自体が無効になるため、確実に相続人を確定しなければなりません。

戸籍謄本の取得

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を特定します。これにより、養子や認知された子なども含め、法定相続人が明確になります。

相続関係図の作成

誰が相続人で、どのような関係性にあるのかを図にまとめることで、協議が円滑に進みます。相続関係図には、相続人の氏名や続柄、生年月日を記載します。

このプロセスは、相続手続きの基礎となるため、漏れがないように注意が必要です。

ステップ3:遺産分割協議を行い、相続割合を決定

相続人が確定し、財産目録が完成したら、いよいよ遺産分割協議に入ります。

民法上の法定相続分を基に協議

法定相続分はあくまで基準であり、相続人の合意があれば異なる割合での分割も可能です。例えば、特定の相続人が故人の介護を長年行っていた場合などは、その貢献を考慮して多く相続するケースもあります。

_不動産・金融資産などの分け方の決め方

遺産の分割方法は、以下の3つが基本です。

現物分割:実際の財産をそのまま分ける方法。不動産や預貯金などを個別に相続します。

換価分割:財産を売却し、その代金を分ける方法。不動産などを売却して現金で分配する場合に適しています。

代償分割:ある相続人が財産をもらい、その代わりに他の相続人にお金などを渡す方法。事業用資産や高価な動産を一人が取得する場合に適しています。

ステップ4:遺産分割協議書を作成する

協議の結果がまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面に残します。

必要な記載事項

遺産分割協議書には、以下の情報を正確に記載する必要があります。

・被相続人の氏名、生年月日、死亡日

・相続人全員の氏名、住所

・相続財産の内容と分割方法

・各相続人の署名と実印の押印

・不動産がある場合の対応(法務局のひな型紹介)

不動産を相続する場合は、土地や建物の登記事項証明書の情報を正確に記載します。法務局では、遺産分割協議書のひな型を提供しているため、参考にすると安心です。

作成時の注意点

内容に不備があると、手続きがスムーズに進まない恐れがあります。特に、不動産の地番や面積の誤記載、相続人の名前の誤字などには十分注意しましょう。

遺産分割協議書作成時のポイント

記載すべき内容

相続人全員の氏名・住所

戸籍謄本に記載されている正確な氏名と住所を記載します。誤字や省略は避けましょう。

被相続人の氏名・死亡日

相続が発生したことを証明するため、正確な情報を記載します。

相続財産の詳細

金融資産は銀行名、支店名、口座番号を、不動産は登記事項証明書に記載されている内容を正確に記入します。

分割方法

どの相続人がどの財産を取得するのか、またその理由も明確に記載します。

相続人全員の署名・押印(実印)

協議が確実に行われた証拠として、全員の署名と実印の押印が必須です。

実印を押印し、全員が1通ずつ所持

遺産分割は、財産の種類や相続人の関係性によっては非常に複雑になることがあります。

複雑な財産分割がある場合:特に不動産や事業資産が絡む場合は、専門家のアドバイスを受けると良いでしょう。

相続人間で意見が対立する場合:法的なアドバイスを受けながら進めることで、トラブルのリスクを最小限に抑えることができます。

弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することで、スムーズな協議書作成と手続きが可能になります。

相続手続きにおける代理人と委任状

相続手続きは、必ずしも相続人本人が行わなければならないわけではありません。代理人を立てて手続きを進めることも可能です。特に、遠方に住んでいる相続人や高齢で手続きが困難な相続人がいる場合には、代理人を立てることで手続きをスムーズに進めることができます。

例えば、不動産の相続登記や銀行口座の名義変更などは、代理人が代行して行うことが可能です。しかし、代理人による手続きを行う場合は、委任状の提出が必要となります。

金融機関・不動産登記などの手続きを代理人が行う場合

代理人が相続手続きを行う場面は主に以下のようなケースです。

金融機関での手続き

被相続人名義の預金口座を解約したり、名義変更を行う場合、代理人が手続きを代行できます。

不動産登記

相続による不動産の名義変更を代理人が行うことも可能です。法務局での手続きには委任状が必要になります。

相続税申告の代行

税理士などの専門家が代理人となり、相続税の申告を代行するケースもあります。

ただし、代理人ができる範囲は委任状に明記されている内容に限定されるため、明確に範囲を定めることが重要です。

委任状が必要なケースと不要なケース

委任状が必要となる主なケースは以下のとおりです。

金融機関での手続き

預金の解約や名義変更を代理人が行う場合。

不動産登記

相続による名義変更を代理人が行う場合。

相続税の申告

税理士が代理で申告を行う場合。

一方で、委任状が不要なケースもあります。

相続人本人が直接手続きを行う場合

本人が直接銀行や法務局で手続きを行う場合には、委任状は不要です。

法定代理人が行う場合

未成年者や成年後見人が法定代理人として手続きを行う場合、特別に委任状は不要ですが、その法定代理権を証明する書類は求められます。

役所・銀行・不動産登記で必要になる場合

各機関ごとに委任状の取り扱いは異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

役所の手続き

住民票や戸籍謄本の取得を代理人が行う場合は、委任状が必要です。

銀行の手続き

口座の解約や残高証明の取得に際して、代理人が行う場合は委任状と併せて相続人全員の印鑑証明書が必要になることもあります。

不動産の登記手続き

代理人が法務局で手続きを行う際には、委任状と印鑑証明書が必要になります。

委任状の基本的な書式と記載内容

委任状には、最低限以下の情報を記載する必要があります。

委任者と受任者の情報

・受任者(代理人)の氏名・住所・連絡先_

・委任する権限の内容:例えば、「不動産登記に関する一切の手続き」や「〇〇銀行の預金解約手続き」など、具体的に明記します。

・委任する期間:委任の有効期間を記載しておくと、不要なトラブルを防ぐことができます。

・委任者の署名・押印:実印で押印し、必要に応じて印鑑証明書を添付します。

必要事項と記入時の注意点

委任状を作成する際には、以下のポイントに注意しましょう。

明確で具体的な記載

曖昧な表現は避け、どの手続きを代理するのかを明確に記載します。

白紙委任は避ける

内容が記載されていない白紙委任状は、トラブルの原因になります。どの範囲まで代理権が及ぶのかをしっかりと定めましょう。

日付を必ず記載する

作成日や委任期間を明確に記載しておくと、手続きの正当性が証明しやすくなります。

代理権の範囲を明確にする

代理人がどの範囲で行動できるのかを具体的に記載しておくことで、後の誤解やトラブルを防ぐことができます。

まとめ

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を明文化し、相続手続きに必要な重要書類です。正確に作成し、全員が署名・押印を行うことで、相続における法的なトラブルを防ぐことができます。

作成の流れとしては、まず遺言書の有無を確認し、相続財産の詳細を調査します。次に、法定相続人を確定し、協議を通じて分割内容を決定。最終的に、遺産分割協議書にその内容を正確に記載し、実印で押印します。

また、手続きを代理人に任せる場合は、委任状の準備が必須となります。委任状には、委任者と代理人の情報、委任する権限の範囲、期間などを明確に記載し、誤解を防ぐ工夫が重要です。

遺産分割協議書の作成や手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができ、後のトラブルも防止できます。

スムーズな相続手続きを実現するために、早めに準備を進めましょう。確実な遺産分割協議書の作成が、円満な相続への第一歩となります。

この記事を共有

他の人はこんな記事も見ています

iPhoneの「故人アカウント管理連絡先」は使える? 万が一に備えた対応

遺骨ダイヤモンドとは?アルゴダンザ・ジャパン社へ伺いました

国際結婚したカップルは同じお墓に入れるの?最近の傾向をふまえて解説

終活サポート ワンモア今井代表に聞いた|終活の意識変化と今後。一歩を踏み出すためのアドバイス

20代以上の男女300人に聞いた「終活の意識調査」

年末調整では医療費控除できない?確定申告との違いと正しい申請方法をわかりやすく解説

故人のPayPayやSuicaなど電子マネーは相続できる?残高確認と手続きの流れを徹底解説

家系図作成はプロに任せて安心!調査の正確性・対応範囲・料金・納品形式で徹底比較|信頼できる主要5業者を詳しく紹介