墓参りで供える花の選び方とは?マナー・種類・NG例を総まとめ

公開日: 更新日:

お盆が近づくと、多くの人々がご先祖様の供養のためにお墓参りの予定を立て始めます。お墓参りは、亡き家族や先祖への感謝と敬意を表す大切な日本の習慣のひとつであり、心をこめて準備したいものです。その中でも、必ず用意したいもののひとつが「お供えする花」です。

しかしながら、「どんな花がふさわしいの?」「供え方にマナーはある?」「タブーな花ってあるの?」と疑問に思う方も少なくありません。実は、お供え花には本数や色、並べ方など細かなマナーがあり、それぞれに意味があります。これらを正しく理解することで、故人やご先祖様への想いがより丁寧に伝わり、失礼のない供養につながります。

本記事では、お墓参りにふさわしい花の選び方、供え方の基本ルール、おすすめの種類、NGとされる花、さらに購入場所や相場、そして意外と知られていない「供えた花は持ち帰るべきかどうか」まで詳しく解説します。お盆のお墓参りをより心のこもったものにするために、ぜひ最後までご覧ください。

なんで墓参りに花を供えるの?

お墓参りの際に花を供える行為は、日本の仏教文化に根差した深い意味を持ちます。単なる飾りではなく、「敬意」「感謝」「供養」の気持ちを目に見える形で表現するための物です。

まず、仏教では花は「無常(むじょう)」の象徴とされています。美しく咲いてもいずれは枯れるという性質が、人生の儚さや死後の世界を連想させ、故人を偲ぶ心と自然に重なります。そのため、お墓に花を供えることで「命の尊さ」や「生と死のつながり」を象徴的に表現できるのです。

また、生花には「場を清める」力があるとされており、墓前に供えることで穢れを払い、霊を慰める効果があると信じられています。特に日本では、香りの強すぎない花を選ぶことで周囲への配慮も示すと同時に、落ち着いた空間を作り出す一助となっています。

さらに、花を供える行為自体が「故人との対話」の手段でもあります。無言で祈るだけではなく、美しい花を手向けることによって、「忘れていません」「見守っていてください」といった想いを届けることができるのです。

季節ごとの花を供える習慣もまた、自然との調和を大切にする日本人らしさが表れています。春には桜や菜の花、秋にはリンドウや菊など、自然のリズムと共に先祖を思い出す行為は、単なる習慣を超えた文化的価値を持ちます。

このように、花を供えるという行為は、日本人の宗教観や美意識、そして家族の絆を象徴するものです。お墓参りの際の花は単なる「飾り」ではなく、言葉を超えた大切なコミュニケーションの手段であり、心の供養そのものだといえるでしょう。

お墓参りで供える花のマナーとは?

お墓参りでは、故人やご先祖様への敬意を花に託すことが重要ですが、供え方にも一定のマナーがあります。ここでは、特に意識したい「本数」「色合い」「供え方」に関する3つのポイントをご紹介します。

奇数で供える

お墓参りに供える花は、1本・3本・5本などの奇数で用意するのが基本です。奇数は「割り切れない=縁が切れない」とされ、仏事で好まれる数字です。花屋の仏花セットも多くが奇数構成となっています。

1対で供える場合は、左右それぞれ3本ずつ(計6本)でも問題ありません。重要なのは「1束ずつが奇数」であることです。また、「4(死)」や「9(苦)」といった数字は語呂が縁起が悪いため避けられる傾向があります。

落ち着いた色を選ぶ

お墓参りに適した花の色は、白・黄・紫など落ち着いた色合いが基本で、それぞれ清浄・希望・尊厳といった意味を持ちます。一方で、赤やオレンジなどの派手な色は避けるのが無難です。近年では、故人の好みに合わせて柔軟に選ぶ傾向もあります。

また、花の色は単体よりも組み合わせの調和が重要です。たとえば「白×紫×黄」や「白×緑×薄紫」などは視覚的にも落ち着きがあり、仏花として広く用いられています。主張の強い色を避け、全体に品のある印象にまとめることが、丁寧な供養につながります。

一対で整える

お墓には通常、左右に花立てが設けられており、花は一対(いっつい)で供えるのが基本です。同じ種類・色・本数の花を左右に対称に配置することで、整然とした美しさと礼儀正しさを表現できます。

花を供える前には、花立ての掃除と水の入れ替えも忘れずに行いましょう。左右が不揃いだったり、古い花が残っていたりすると、せっかくの供養の気持ちが損なわれることになります。見た目の整えもまた、敬意を伝える一部なのです。

お墓参りにおすすめの花

お墓参りに供える花は、単に美しさだけで選ぶのではなく、長持ちしやすく、香りが控えめで、供養の気持ちが伝わる花が適しています。ここでは、仏花として代表的なものや、季節ごとに選ばれることの多いおすすめの花を紹介します。

菊(キク)

もっとも定番の仏花が「菊」です。菊は日本の仏事や墓参りでは非常にポピュラーで、長寿や不老不死の象徴とされ、枯れにくく清潔感があるため、供花として理想的です。特に白菊や黄菊は定番で、他の花との相性も良く、落ち着いた雰囲気を作り出します。

カーネーション

母の日の花として知られるカーネーションも、お墓参りで用いられることがあります。特に白や薄いピンクのカーネーションは、柔らかな印象とともに「感謝」や「愛情」といった意味を持つため、故人に想いを伝えるのにふさわしい花です。

トルコキキョウ

柔らかい花びらと優しい色合いが特徴のトルコキキョウも人気です。ピンクや紫、白といった色のバリエーションがあり、他の花との組み合わせもしやすいのが特徴です。見た目は華やかでも、香りが控えめで清楚な印象を与えます。

リンドウ

秋によく見られるリンドウは、深い青紫の色合いが印象的で、落ち着いた気品があります。「誠実」「悲しみに寄り添う」という花言葉も供養の場にふさわしく、特に秋のお墓参りに選ばれることが多い花です。

● その他のおすすめの花

以下のような花も、お墓参りに適しています:

・スターチス:色が長く持ち、他の花を引き立てる名脇役。仏花に頻出。

・ユリ(白):高貴で清浄な印象。ただし香りが強いものは避けるのが無難。

・キンセンカ:黄色やオレンジの花が明るくも落ち着いた印象で、日持ちも良い。

これらを押さえることで、マナーにかなったお供えができ、気持ちのこもった供養につながります。

お墓に向いていない花

お墓参りでは、花を供える行為そのものが敬意と感謝の表れですが、どんな花でも良いというわけではありません。仏事や供養の場にはふさわしくないとされる「タブー」の花も存在します。知らずに供えてしまうと、マナー違反や不快感を与える可能性があるため、以下のような花には注意が必要です。

トゲのある花(例:バラ)

トゲのある花は「邪気を招く」「危険を連想させる」とされ、仏事の場には不適切とされています。特にバラのように大きなトゲがついた花は、お墓に供えるにはふさわしくないとされるのが一般的です。トゲを取って供えるという方法もありますが、可能であれば他の花に代えるのが無難です。

毒のある花(例:スイセン、ヒガンバナ)

スイセンやヒガンバナなどの毒を含む植物も、お墓には向かない花とされています。たとえ見た目が美しくても、「死」や「不吉」といったイメージにつながることから、供養の場では避けるべきとされています。特にヒガンバナは彼岸の時期に咲くため供花に選ばれがちですが、誤解を避けるためにも他の花にするのが望ましいです。

香りの強い花(例:ユリ、ジャスミン)

香りが強すぎる花は、周囲の参拝者に不快感を与えてしまうことがあります。ユリは見た目が清らかで仏事にも用いられることがありますが、香りの強さから公共の霊園や納骨堂では不向きとされる場合もあります。選ぶ際は香りの穏やかな品種や他の花とのバランスを考慮しましょう。

枯れやすい花

すぐにしおれてしまう花や、水揚げの悪い花も避けたほうが無難です。供えた花がすぐに枯れてしまうと、墓前の印象を悪くしてしまいますし、片付ける手間も増えます。特に夏場は気温が高く、花が傷みやすいため、耐久性のある種類を選ぶことが大切です。

このように、お墓参りでの花選びには「ふさわしいものを選ぶ」だけでなく、「ふさわしくないものを避ける」という視点も必要です。花は故人への想いを伝える大切な手段だからこそ、マナーを理解し、配慮を忘れずに選びましょう。

供える花の選び方

お墓参りに供える花を選ぶ際には、ただ「きれいだから」「仏花としてよく見かけるから」という理由だけでは不十分です。故人への敬意を表し、供養の場にふさわしい花を選ぶには、いくつかの視点からバランスよく判断することが求められます。

故人との関係性を意識する

供える花は、誰のために用意するのかによっても選ぶべき花が異なります。たとえば、祖父母や両親など目上の方の場合は、落ち着いた色味で控えめな花を選ぶのが基本です。一方、親しい友人や同年代の方へは、少し明るい色合いの花を選んでも失礼にはあたりません。

また、故人が生前に好きだった花を選ぶのも非常に良い選択です。形式的な正しさよりも、心を込めた選び方の方が、真の供養の形といえるでしょう。

季節感を取り入れる

季節の花を取り入れることで、供えられた花に自然な美しさと流れが生まれます。春には桜や菜の花、夏には蓮や百合、秋にはリンドウやキク、冬にはシクラメンなど、その時期に咲く花を使うことで、お墓全体の雰囲気にも温かみが加わります。

仏事において季節感は非常に大切な要素とされており、自然との調和を重んじる日本文化にもマッチした考え方です。

色合いやバランスを考える

花の色や組み合わせにも心を配りましょう。前述のように、仏花として適した色(白、黄、紫など)を中心に構成しつつ、調和の取れた配色にすると見た目も美しく、丁寧な印象を与えます。

また、供花全体のバランスも重要です。高さのある花と低い花をうまく組み合わせたり、中心に大きな花を配置することで、全体にまとまりが出ます。左右一対で供える場合は、花束の構成を揃えることも忘れずに。

花の持ちや扱いやすさも重視

見た目だけでなく、花の「もちの良さ」や「扱いやすさ」も選定のポイントです。お墓参りのあとに長時間屋外に供えることを考えると、特に夏場は耐久性が重要になります。茎がしっかりしていて水揚げがよく、枯れにくい花を選ぶと、見た目も長く美しく保てます。

さらに、トゲがある、香りが強すぎる、毒性があるなど、仏前にふさわしくない特徴がある花は避けるようにしましょう。

このように、供える花は「気持ち」と「マナー」の両面を考慮して選ぶことが大切です。誰に、どのような気持ちを届けたいのかを基準にすれば、自ずとふさわしい花が見えてくるはずです。

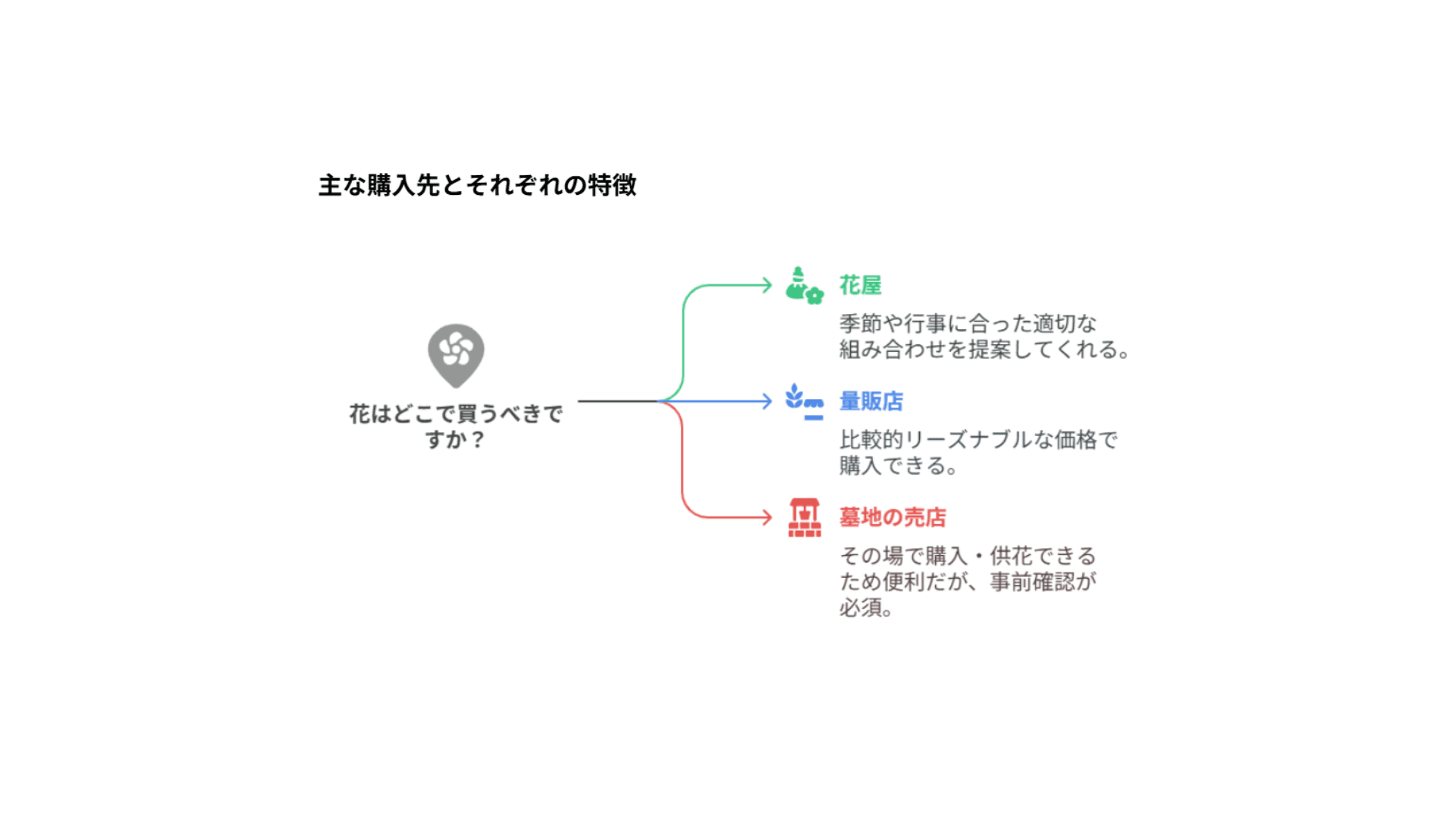

墓参りの花はどこで買えて、いくらするの?

お墓参りの際、花をどこで購入すればよいのか、またどれくらいの価格が相場なのかは、初めて用意する人にとっては気になるポイントです。ここでは、購入先の選び方と価格帯の目安について詳しく解説します。

1. 花屋(仏花専門店または一般の生花店)

もっとも安心して選べるのが花屋です。特に仏花の取り扱いに慣れている花屋であれば、季節や行事に合った適切な組み合わせを提案してくれるので、失敗が少なく安心です。注文時に「お墓参り用」と伝えれば、奇数本・落ち着いた色味・左右対称のセットなど、基本マナーを押さえた花束を用意してくれます。

2. スーパーやホームセンター、道の駅などの量販店

最近では、スーパーや道の駅、ホームセンターの花売り場でも仏花コーナーが設けられており、比較的リーズナブルな価格で購入できます。品質にばらつきはあるものの、手軽さと価格の安さが魅力です。繁忙期(お盆・彼岸など)は品数も豊富になります。

3. 霊園・墓地の売店や周辺の露店

大型霊園や有名な墓地では、現地で仏花を販売している場合もあります。手ぶらで出かけてその場で購入・供花できるため、便利ですが、品数や価格にはばらつきがあります。繁忙期以外は売られていないこともあるため、事前確認が必要です。

金額の相場

お墓参り用の花束は、1束あたり500円〜1,500円程度が一般的な相場です。お墓の左右に1束ずつ供えるのが基本のため、合計で1,000円〜3,000円程度が目安になります。

・スーパー・ホームセンターなど:1対で1,000円前後

・花屋(一般的な生花店):1対で1,500円〜2,500円程度

・仏花専門店や個別オーダー:2,000円〜4,000円程度(花材による)

お盆や彼岸、命日など特別なタイミングでは、もう少し丁寧な花束(2,500円〜5,000円程度)を選ぶケースもあります。予算と用途に応じて、無理のない範囲で選ぶのが理想です。

購入時の注意点

・「仏花」または「お墓用」と明記された花を選ぶ

・色合いや種類にマナー違反がないか気をつける(派手な赤・棘のあるバラ等)

・自宅から霊園までの移動時間を考慮し、耐久性のある花を選ぶ

このように、購入場所と予算のバランスを取りながら、用途に応じた花を選ぶことで、失礼のないお墓参りをすることができます。初めてでも、基本を押さえれば十分に丁寧な供養ができます。

お墓参りの花は持ち帰るべき?

お墓参りで供えた花は、基本的にはそのまま残すのが一般的ですが、霊園や地域のルール、季節によっては持ち帰るのが望ましい場合もあります。

たとえば、公営霊園や管理が厳しい墓地では、生花の長期放置を禁止しているところもあり、注意書きや掲示板を確認することが大切です。また、夏場や冬場で花が傷みやすい時期、動物被害の心配がある場所では、供えた花を早めに片付ける配慮も必要です。

一方で、家族墓や定期的に訪れる私有地の墓地では、きれいな状態であれば残しておくこともよくあります。ただし、枯れたまま放置するのはマナー違反です。次に訪れる際には、古い花を回収してから新しい花を供えるようにしましょう。

迷ったときは、「花が傷む前に片付ける」「霊園の方針に従う」といった基本を守れば問題ありません。供養の気持ちを大切に、周囲にも配慮した判断を心がけましょう。

まとめ

お墓参りに花を供えることは、故人やご先祖様への感謝と敬意を表す、非常に大切な行為です。花の種類や色、本数、供え方にはマナーがあり、それぞれに意味がありますが、何よりも大切なのは「心を込めること」です。

奇数本の落ち着いた色合いの花を、左右対称に丁寧に供える。毒やトゲ、香りの強すぎる花は避ける。故人との関係や季節を意識し、適した花を選ぶ。これらの配慮を通して、より真摯な気持ちで供養ができるようになります。

お盆や彼岸といった節目の時期は、特に多くの人が墓前に手を合わせる季節です。だからこそ、マナーを理解したうえで、お墓参りを丁寧に行うことが、家族や地域社会とのつながりを深めることにもつながります。

花は言葉にできない想いを伝える手段です。正しい選び方と供え方を学び、これからのお墓参りをさらに心のこもった時間にしていきましょう。

この記事を共有

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)