献体と葬儀について徹底解説|医療貢献から葬儀の流れ、費用、供養まで全てが分かる

公開日: 更新日:

現代の高齢化社会において、自らの死後に社会や医療に貢献する手段として「献体」が注目を集めています。献体とは、遺体を医療機関や大学に提供することで、医学生の解剖学実習や医学研究に活用される行為のことを指します。この行為により、未来の医師や研究者が知識を深め、医療技術が発展していくため、非常に意義深い選択といえます。

しかし、献体を選ぶ場合には、その後の葬儀の形式や費用、遺族との話し合い、香典の扱いなど、さまざまな点について事前に理解し、準備を進めることが重要です。本記事では、献体の意義や手続きから、献体後の葬儀や供養方法、費用、注意点に至るまで詳しく解説します。家族全員が納得し、スムーズに進められるよう、この情報を役立ててください。

献体とは何か?その意義と手続き

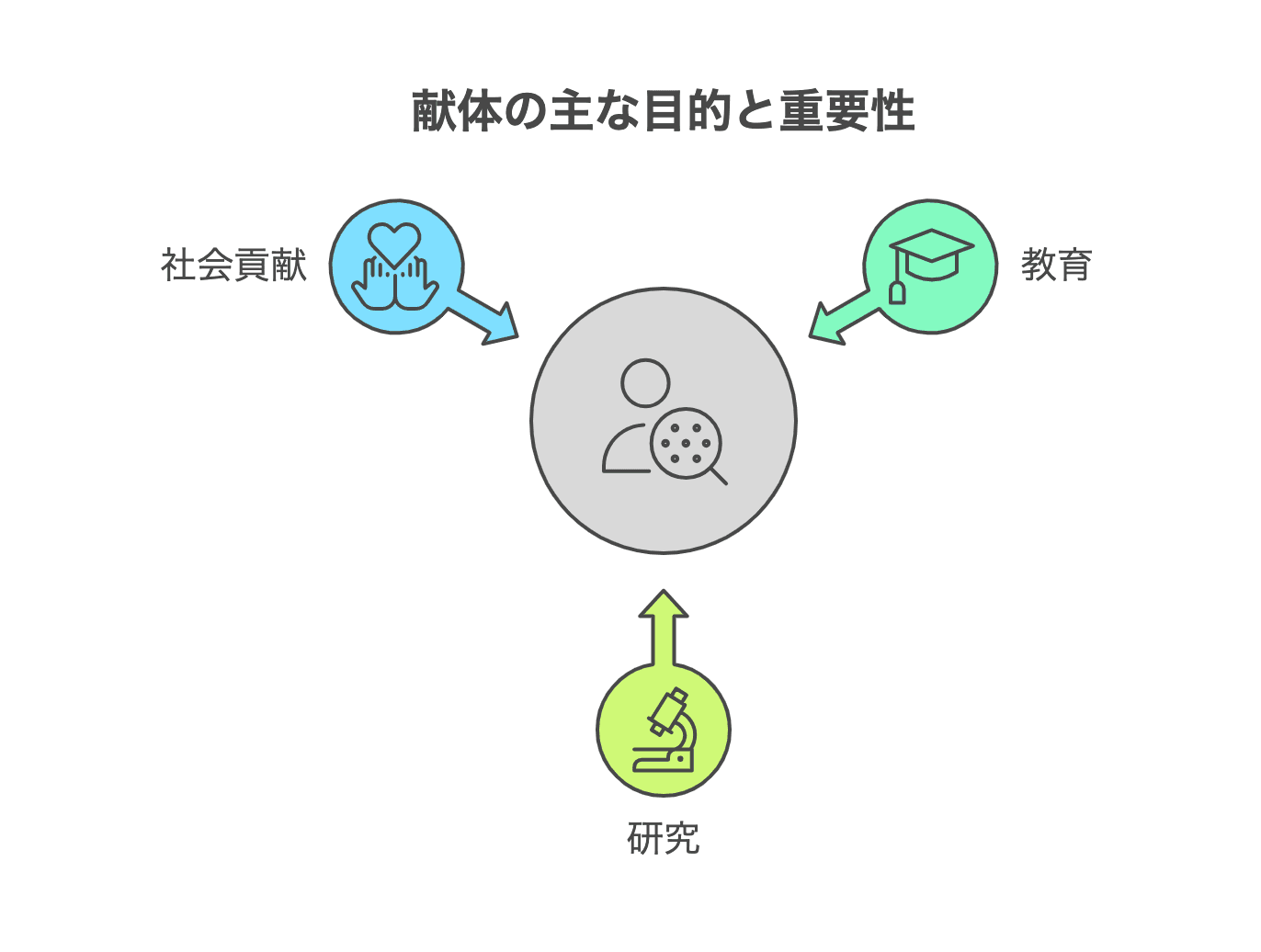

献体の目的と重要性

献体の主な目的は、医学教育や研究の発展に貢献することです。医学生にとって、解剖学実習は人体の構造や機能を深く理解するための不可欠な学びの場です。実際の人体を使った解剖は教科書やシミュレーターでは得られない知識を提供し、将来、質の高い医療を提供する医師の育成につながります。

また献体は教育のみならず、病気の治療法や新薬の開発、手術技術の研究にも活用されます。例えば、特定の病気を持った方の献体はその疾患の解明に役立ち、臨床医学の発展を加速させます。このように、献体は未来の患者の命を救うきっかけとなる重要な行為であることがわかります。

さらに、献体を通じて社会に貢献したいと考える人も増えています。「自分の死後も誰かの役に立ちたい」「医療に恩返しをしたい」といった思いから献体を希望する人も多く、これが医学の発展を支える大きな原動力となっています。

献体の手続き方法

献体を希望する場合には、事前に登録手続きを済ませることが必要です。この手続きは、献体先である大学や医療機関によって多少異なりますが、一般的な流れは以下のようになります。

1. 申込書の取り寄せ

献体を希望する大学や団体に直接問い合わせ、献体登録用の申込書類を取り寄せます。多くの大学や団体では、公式サイトから申込書をダウンロードできる場合もあります。

2. 必要事項の記入と提出

申込書には、本人の情報(氏名・住所・連絡先など)や家族の連絡先、希望する葬儀の形式などを記入します。また、献体を希望する意思を明確に示すために、署名と捺印が必要です。一部の機関では、本人だけでなく家族全員の同意書を求められることもあります。

3. 登録証の発行

提出された書類が受理されると、献体登録証(会員証)が発行されます。この登録証は、亡くなった際に大学や医療機関へ連絡する際に必要となるため、家族にも保管場所を共有しておきましょう。

注意点

登録内容を家族や親族に周知しておくことが重要です。献体後の流れを知らない家族が対応に戸惑うことを防ぐため、家族間でしっかり話し合いを行いましょう。

献体先の規約や条件を事前に確認し、受け入れ条件(健康状態や搬送範囲など)を理解しておく必要があります。

これらの手続きは、献体を希望する段階で早めに済ませておくことが大切です。特に、家族や親族への事前説明を行い、葬儀や遺骨返還についても十分な話し合いをしておくと安心です。

献体ができない場合の条件

献体は誰もが行えるわけではなく、いくつかの条件を満たさない場合には献体を受け入れられないことがあります。主な制約条件を以下に示します。

感染症リスクのある場合

HIVやB型肝炎、結核などの感染症に罹患している場合は、医療機関で安全上の理由から献体が受け入れられないことがあります。

遺体の損傷が激しい場合

交通事故や災害などで遺体が大きく損傷している場合、解剖や研究に適さないと判断されることがあります。

臓器提供後の遺体

臓器提供を行った場合、内臓がすでに摘出されているため、献体としての利用が難しいケースがあります。ただし、事前に調整を行うことで、臓器提供と献体の両方を希望できる場合もあります。

家族の同意が得られない場合

本人が献体を希望していても、家族の同意が得られなければ献体を行えないことがあります。そのため、家族全員の意思確認を事前に済ませておくことが必要です。

これらの条件は、登録する大学や団体によって異なる場合があるため、事前に確認することが重要です。また、条件を満たさない場合の代替案として、他の方法で社会貢献を目指す選択肢も検討してみてください。

献体のメリット

献体には社会貢献として大きな意義があります。

医療や医学教育への貢献

献体は、解剖学実習や病気の研究に欠かせないため、未来の医療技術の向上に直接つながります。

遺族の費用負担が軽減される

多くの場合、大学や医療機関が遺体の搬送費や火葬費を負担します。そのため、遺族は通常の葬儀費用に比べて負担が軽減される可能性があります。

死後も社会に役立てる満足感

自分の遺体が医療に役立つという考えは、死後の不安を和らげ、安心感を与えることがあります。

献体を検討する際に知っておくべき注意点

献体には社会貢献として大きな意義がある一方で、注意すべき点も存在します。

献体後、遺骨が戻るまでの期間

献体された遺体は解剖や研究に利用されるため、遺骨が家族の元に戻るまでには一定の期間が必要です。この期間は大学や医療機関によって異なりますが、一般的には1~3年程度かかります。

期間が長くなる理由

解剖学実習のスケジュール

献体された遺体は、医学生が解剖学を学ぶための教材として利用されるため、大学のスケジュールに合わせて使用されます。

研究用途での利用

特定の疾患を研究するために提供された遺体の場合、研究が終了するまで保管されることがあります。

遺族の心構え

遺骨が返還されるまでの期間が長いため、遺族にとって供養のタイミングが遅れることも少なくありません。遺族が精神的な負担を感じないよう、事前に期間や手続きについて十分に説明を受けることが大切です。

家族全員の同意が必要

献体を行う際には、家族全員の同意を得ることが重要です。献体は遺族にも影響を与える行為であるため、以下のような話し合いを行うことが推奨されます。

献体の意義について共有

医学教育や研究に献体がどのように活用されるかを家族に伝え、理解を求めます。

供養のタイミングについての相談

遺骨返還までの期間や葬儀のタイミングについて、事前に遺族の意見を取り入れておくことが大切です。

宗教や価値観との整合性

献体は医療や社会に大きく貢献できる行為ですが、宗教的な価値観や家族の信念によって反対される場合もあります。

たとえば、キリスト教やイスラム教のように、遺体を一定期間内に埋葬または火葬することを義務付けている宗教では、献体による遺骨返還の遅れが問題視されることがあります。

そのため、献体を希望する際には、宗教や文化的背景について慎重に検討し、家族と話し合いを持つことが重要です。

宗教と献体の両立を模索する方法

・宗教的儀式を優先しつつ、遺体の一部を献体するなどの調整が可能な場合もあります。例えば、火葬前に短時間だけ遺体を解剖用に提供するケースがあります。

・献体についての意義や医療への貢献を家族や宗教指導者に説明し、理解を得ることも大切です。

宗教的価値観が家族間で異なる場合もあるため、話し合いを通じて全員が納得できる形を見つける努力が必要です。

献体をした際の葬儀はどうなる?

献体前に葬儀を行う場合

献体を希望する場合でも、遺体を引き渡す前に葬儀を行うことが可能です。この場合、通夜や告別式といった一般的な葬儀の形をとりますが、火葬は行わず、葬儀終了後に遺体を大学や医療機関へ搬送します。この方法は、献体を行いつつも故人を悼む場を設けたいと考える遺族にとって最適な選択肢のひとつです。

特に献体前に葬儀を行う場合、以下の点を考慮する必要があります。

時間の制約

献体の遺体は、解剖や研究のため、新鮮な状態で提供される必要があります。そのため、遺体引き渡しのタイミングに合わせて葬儀を早急に行う必要があります。大学や医療機関に確認のうえ、搬送の期限を守るよう計画を立てましょう。

火葬を行わない特殊な形式

献体前の葬儀では、火葬を行わないことが一般的です。そのため、通夜や告別式の形式に特化した準備が必要になります。祭壇を設置し、遺影や故人の愛用品を飾ることで、遺族や参列者が故人との最期の時間を共有できるよう工夫すると良いでしょう。

葬儀社との連携

献体前に葬儀を行う場合は、葬儀社と献体先(大学や医療機関)との連携が非常に重要です。遺体の搬送方法やタイミングを事前に調整しておくことで、スムーズな引き渡しが可能になります。

この形式は、「故人の意思を尊重しながら、家族としてきちんとお別れをしたい」という遺族のニーズに応える方法と言えるでしょう。

献体後に遺体なしで葬儀を行う場合

献体後、遺体がすぐに引き渡されるため、遺骨が戻る前に葬儀を行うことも選択肢のひとつです。この場合は、遺体のない状態で行う告別式や「お別れ会」が主流となります。特に、遺族の希望や家族間の価値観によって選ばれることが多い方法です。

献体後に遺体なしで葬儀を行う場合の特徴として、以下の点が挙げられます。

遺影や祭壇を中心とした儀式

遺体がないため、遺影や思い出の品を祭壇に飾り、故人を偲ぶ形になります。形式は一般的な葬儀と変わらないため、参列者にとってもわかりやすく、故人をしっかり送る場を提供できます。

費用が比較的安価

遺体の安置や火葬を行わないため、葬儀費用を大幅に抑えられる場合があります。特に簡素な形式の葬儀を希望する場合には適しています。

家族や参列者の精神的負担を軽減

献体後に遺骨が戻るまでの期間が長い場合、この時点で葬儀を行うことで遺族の区切りをつけやすくなります。遺族が葬儀を行うことで、参列者と共に悲しみを共有し、前向きな気持ちになれる場としても機能します。

ただし、この方法を選ぶ場合は、遺族と十分に話し合い、全員が納得したうえで進めることが大切です。

献体後に遺骨が戻ってから葬儀を行う場合

献体後、解剖や研究が終了すると大学や医療機関によって遺骨が火葬され、遺族のもとへ返還されます。このタイミングで改めて葬儀を行うことも可能です。この形式は、遺族にとって供養の気持ちを持ちながら、通常の葬儀形式を取りたい場合に選ばれることが多い方法です。

主なポイントは以下の通りです。

遺骨返還後の準備

遺骨が返還された後、葬儀や供養の準備を進めます。返還の時期は大学の運用状況によりますが、一般的に1~3年程度かかります。そのため、葬儀の時期が大幅に遅れることを家族間で理解しておく必要があります。

葬儀の形式

遺骨が戻った後の葬儀は、一般的な火葬後の葬儀と同様に行われます。この場合、改めて親族や友人を招き、故人を偲ぶ場を設けることが可能です。また、四十九日法要や納骨式と併せて行うこともよくあります。

納骨・供養との併用

献体後の葬儀では、返還された遺骨をその場で納骨するケースも多いです。寺院や納骨堂、家族墓など、遺骨の供養場所を事前に選定しておくとスムーズに進められます。

この形式は、「遺骨が手元に戻るまで葬儀を待ちたい」と考える遺族にとって適した選択肢です。

葬儀をしないという選択肢も

献体を希望する場合、葬儀を一切行わない選択肢を選ぶ家庭も増えています。この場合、遺体はそのまま大学や医療機関に引き渡され、葬儀に関する儀式や費用負担が省かれます。

葬儀をしない場合のメリットと注意点は以下の通りです。

メリット

費用負担が大幅に軽減

遺族が葬儀費用や供養費を負担しないため、金銭的な負担を大幅に軽減できます。

シンプルかつ迅速な手続きが可能

遺体を直接大学へ搬送するため、葬儀の手間や準備が不要です。

注意点

家族の精神的負担

葬儀を行わないことで、故人との最期の別れを感じられず、後悔を生じる場合もあります。

周囲からの誤解やトラブル

葬儀を行わないことを周囲に伝えない場合、近親者や友人から誤解を受ける可能性があります。そのため、事前に親族や近しい人々に説明し、理解を得ることが大切です。

献体のみを行う選択肢は、費用や時間の観点から合理的ではありますが、家族の意向や故人の希望を慎重に考慮する必要があります。

献体と葬儀をスムーズに進めるための準備

葬儀社や大学との連携方法

献体と葬儀をスムーズに進めるためには、葬儀社と大学(または医療機関)の連携が欠かせません。特に遺体搬送のスケジュール調整や、葬儀の実施有無に関する事前確認が重要です。

大学との連携

亡くなった際の連絡先を確認

大学や団体が24時間対応しているか確認し、緊急連絡先を家族に周知しておきます。

搬送の手順を確認

献体先が提携する葬儀社が遺体を引き取る場合、搬送のタイミングや条件を大学と事前に調整しておきます。

葬儀社との連携

葬儀を行うかどうかを決定

献体前または後に葬儀を行う場合、葬儀社との契約内容を確認し、献体後のスケジュールと矛盾がないか調整します。

簡易的な葬儀の手配も可能

通夜や告別式を行わない場合でも、家族葬やお別れ会を準備することで遺族の気持ちを整理することができます。

事前にこれらの連携を整えることで、遺族が献体や葬儀の進行について不安を感じることがなくなります。

事前に決めておくべきこと

献体と葬儀を行う際には、家族間で以下のような重要な事項を事前に決めておくことが大切です。

葬儀を行うかどうか

献体を行う場合、火葬を伴う葬儀ができないケースが多いです。通夜や告別式、偲ぶ会など、どの形式を選ぶかを家族で話し合いましょう。

香典の扱い

葬儀を行う場合、香典を受け取るか辞退するかを決定しておきます。

遺骨の供養方法

遺骨返還後に納骨を行うか、散骨や自宅供養にするかなど、供養の形式をあらかじめ決めておくことが望ましいです。

葬儀社と大学の調整役を決める

遺族の中で誰が大学や葬儀社と連絡を取るか、責任者を明確にしておくことで、手続きがスムーズになります。

これらの項目を事前に決めておくことで、故人の意志と家族の希望が調和し、スムーズな進行が可能になります。

献体を行う場合の費用と負担

献体にかかる費用は誰が負担するのか

献体を行う場合、多くの大学や医療機関が遺体の搬送費や火葬費を負担してくれるため、遺族の金銭的負担は比較的軽減されます。ただし、葬儀費用や遺骨の供養に関する費用は基本的に遺族が負担するため、全てが無料になるわけではありません。

大学や医療機関側が負担する主な費用は以下の通りです。

遺体の搬送費用

献体先の大学が指定する範囲内での搬送は無料の場合が多いです。しかし、遠方での引き渡しの場合や特定の搬送条件が必要な場合は追加費用が発生することがあります。

火葬費用

解剖や研究が終了した後の遺骨の火葬費用も大学が負担するケースが一般的です。この点は登録時に大学へ確認しておくと良いでしょう。

感謝状や慰霊祭の運営費用

献体者に対する感謝の意を表すために、大学で慰霊祭を行うことがあります。この際の費用は大学が負担します。

遺族が負担する主な費用には、献体を行う場合の葬儀費用や、遺骨返還後の供養費用が含まれます。これらは献体とは別に、家族が計画しておくべき項目です。

搬送先が遠方の場合の追加料金

遠方地から大学まで遺体を搬送する場合、その追加費用が遺族負担となることがあります。事前に搬送可能な範囲や料金について、登録時に大学や団体に確認しておきましょう。

葬儀や供養に関する費用

献体自体の費用負担はありませんが、葬儀を行う場合の費用や、後々の供養にかかる費用は遺族側が負担します。

葬儀の形式と費用の目安

献体を行う場合でも、遺族が葬儀を希望する場合、その費用を準備しておく必要があります。献体後の葬儀では、以下の形式に応じて費用が異なります。

家族葬

・献体後の葬儀として最も選ばれる形式の一つです。規模が小さく、家族や親しい人たちのみで行うため、費用は20万~50万円程度が一般的です。

・献体後に遺骨が返還されたタイミングで行う場合も多く、返還時期を見越して計画を立てることが大切です。

一日葬

・通夜を行わず、告別式のみを行う形式です。簡素ながらもきちんと故人を送りたい場合に選ばれる方法で、費用は15万~40万円程度となります。

・遺体が手元にない場合でも、遺影や祭壇を用いて葬儀を行うことが可能です。

お別れ会や偲ぶ会

・献体後に遺体や遺骨がない状態で行うことが多い形式です。故人の思い出を語り合う場として設けられ、費用は10万円程度からと比較的安価です。形式に応じて規模や内容を自由に調整できます。

献体後の香典マナー

献体の場合、香典はどう扱うべきか

献体を行う場合でも、葬儀やお別れ会を開催する場合には、参列者が香典を持参することが一般的です。ただし、香典の扱いについてはケースバイケースで対応が異なります。

香典を辞退する場合

献体により、遺体の搬送費や火葬費が大学負担となり、遺族の負担が軽減されるケースでは、香典を辞退することもあります。

香典辞退のメリット

遺族や参列者の負担を軽減し、簡素で心温まる葬儀が行えます。

香典辞退の方法

香典を辞退する場合、葬儀の案内状や告知文に「ご厚志のご辞退をお願い申し上げます」といった文言を記載します。

香典を受け取る場合

一方、通常の葬儀と同じく香典を受け取る場合もあります。特に、偲ぶ会や供養の場を設けた際には香典を受け取ることで、後々の費用負担に充てることができます。

香典返しの費用やタイミング

香典を受け取った場合、通常の葬儀と同様に香典返しを行うことが一般的です。香典返しの費用やタイミングについても検討しておきましょう。

香典返しの費用目安

香典の3分の1~半額程度の品物を用意することが一般的です。お菓子やお茶、カタログギフトなどが多く選ばれます。

香典返しのタイミング

葬儀後1か月以内に行うことが望ましいとされています。四十九日法要の際に香典返しをまとめて行うこともよくあります。

注意点

献体の場合、火葬や遺骨返還のタイミングが通常の葬儀と異なるため、香典返しを行う時期について親族と相談して決めましょう。

献体後の遺骨の供養方法

納骨や合同墓

献体後に返還された遺骨は、納骨や合同墓への埋葬といった供養方法が選択されます。特に献体者専用の合同墓は、多くの大学で用意されているため、選ばれるケースが増えています。

納骨の方法

家族墓に納骨する場合

家族の墓地や納骨堂に遺骨を納めることが一般的です。この方法は、遺族が故人を近くに感じられるため、心理的な安心感を得られます。

大学の合同墓に埋葬する場合

大学や献体団体が管理する合同墓に納骨する選択肢もあります。他の献体者と共に安置されるため、医学への貢献を形に残したい人に適しています。大学の慰霊祭に参加することで、故人を偲ぶことができます。

合同墓を選ぶ場合、遺骨が手元に戻らないこともあるため、家族と相談のうえで選択する必要があります。

自然葬や散骨

近年、自然葬や散骨といった供養方法を選ぶ人も増えています。海洋散骨や樹木葬など、自然に還ることを希望する場合に適した方法です。

メリット

・環境に優しく、自然と一体化するという理念があります。

・従来の墓地管理費用を負担しなくて済みます。

注意点

・散骨には法的な規制があるため、適切な場所を選ぶ必要があります。自治体や専門業者に相談し、手続きを行いましょう。

自宅供養や手元供養

遺骨を自宅で供養する「手元供養」は、近年注目される供養方法のひとつです。ミニ骨壺や遺骨ペンダントを利用し、故人を身近に感じる形で供養することが可能です。

メリット

・手軽に供養ができ、遺骨を近くに置いておける安心感があります。

・費用が比較的安価で、柔軟な供養が可能です。

注意点

・家族全員の同意を得て進めることが重要です。

・保管方法に注意し、長期間の保存が適切かを考える必要があります。

まとめ

献体は医療や社会への貢献として非常に意義のある行為です。一方で、献体後の葬儀や供養については、遺族と十分に話し合い、納得のいく形で進めることが求められます。

この記事で紹介した手続きや注意点を参考に、献体を検討する際の情報整理を行い、家族全員が安心して送り出せるよう準備を進めてください。医療発展への貢献と遺族の心の整理、その両方を大切にすることで、故人の意思を尊重しつつ、理想的な形で見送ることができるでしょう。

この記事を共有