葬式の花輪の値段はどれくらい?マナーや注意点も徹底解説

公開日: 更新日:

葬儀において、花輪は故人への哀悼や弔意を表す大切な要素です。しかし、具体的な値段や送る際のマナーを知らないと、失礼になってしまうこともあります。本記事では、葬式の花輪の値段やマナー、注意すべきポイントを詳しく解説します。これを読めば、葬儀における花輪の手配で迷うことはありません。

葬儀の花輪の値段はいくら?

花輪の値段は、単なる装飾品ではなく、故人への敬意や遺族への配慮を表すため、その選び方が重要です。

花輪の値段の決まり方

1.花材

使用される花の種類や量によって価格が異なります。高級な胡蝶蘭やユリを多用したものは価格が上がります。

・菊主体:10,000円前後

・胡蝶蘭やユリ:30,000円以上

2.サイズ

サイズが大きいほど価格が高くなります。地方によっては大きな花輪が主流で、10万円を超える場合もあります。

3.オプション

花輪にリボンや名札を付ける場合や、特別なデザインを依頼する場合は、追加料金が発生することがあります。

コストを抑える工夫

・地元の生花店に直接注文することで、中間マージンを省く。

・他の人と連名で贈る。

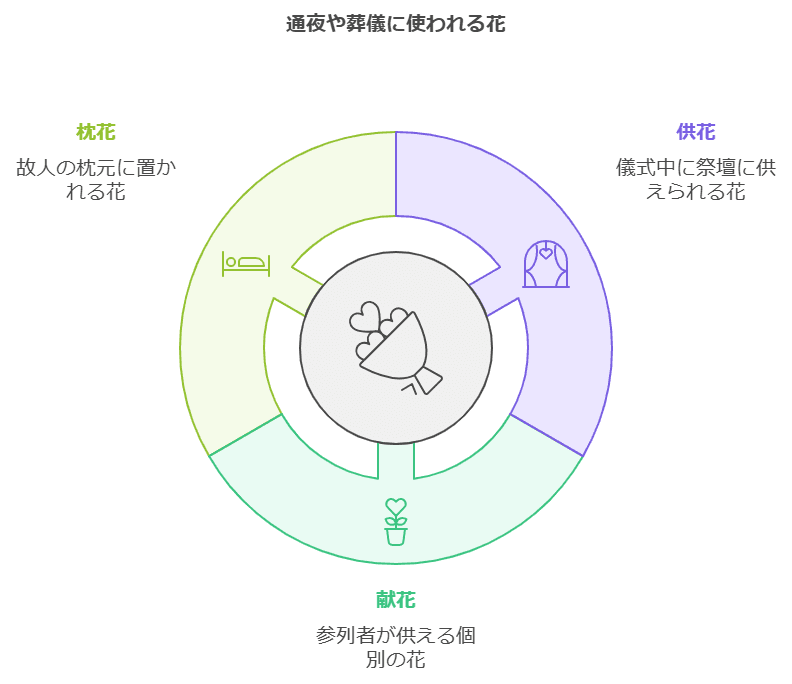

通夜や葬儀に使われる花

葬儀の花は場面ごとに適切な種類を選ぶ必要があります。

供花(きょうか)

供花は、通夜や葬儀の際に祭壇や会場にお供えする花のことを指します。故人の冥福を祈り、哀悼の意を表すために贈られます。

特徴

・使用される花材: 白を基調とした生花が一般的で、菊、ユリ、胡蝶蘭、カーネーションなどが選ばれます。

・形状: スタンド花やアレンジメントなど、会場のスペースや雰囲気に合わせて選ばれます。

手配方法と注意点

1.手配先の確認: 葬儀社や生花店に依頼します。葬儀社が指定の生花店を持っている場合もあるため、事前に確認しましょう。

宗教・宗派の確認: 宗教や宗派によって適切な花材や色合いが異なる場合があります。例えば、キリスト教式の葬儀では白い生花が一般的です。

2,贈るタイミング: 通夜や葬儀の開始前に届くように手配します。遅くとも通夜の開始1~2時間前までに届くようにしましょう。

名札の記載: 供花には名札を付け、贈り主の名前を明記します。個人名や会社名など、故人との関係性が分かるように記載しましょう。

献花(けんか)

献花は、キリスト教式の葬儀において、参列者が一輪ずつ花を祭壇に供える儀式、またはその際に使用する花を指します。故人への敬意とお別れの意を表す行為です。

特徴

・使用される花材: 白い生花が一般的で、棘のない花が選ばれます。ホワイトカーネーションなどがよく用いられます。

・供え方: 花を受け取り、祭壇に向かって一礼し、花を茎が手前、花が奥になるように供えます。

手配方法と注意点

1.手配の必要性: 献花用の花は、通常、喪主や葬儀主催者が準備します。参列者が個別に持参する必要はありません。

2.服装とマナー: 献花の際は、静かに行動し、他の参列者の迷惑にならないように注意します。また、服装は喪服が一般的です。

枕花(まくらばな)

枕花は、故人の枕元にお供えする花で、訃報を受けた直後から通夜までの間に贈られます。故人への深い哀悼の意を示し、遺族の悲しみに寄り添うためのものです。

特徴

・使用される花材: 白を基調とした控えめな花が選ばれます。小さめの籠花やアレンジメントが一般的です。

・贈る相手: 故人と特に親しかった方や近親者が贈ることが多いです。

手配方法と注意点

1.タイミング: 訃報を受けた後、できるだけ早く手配します。ただし、早すぎると「死を待っていた」と受け取られる可能性があるため、適切なタイミングを見計らいましょう。

2.送り先: 故人の自宅や安置場所に直接届けます。

3.メッセージカード: 枕花には名札を付けないのが一般的です。代わりに、簡潔なメッセージカードを添えると良いでしょう。

4.宗教・宗派の確認: 宗教や宗派によっては枕花を受け入れない場合もあります。事前に遺族や葬儀社に確認することが望ましいです。

これらの花を贈る際は、故人や遺族の意向、宗教・宗派の習慣を尊重し、適切な手配を心掛けましょう。また、地域によって風習が異なる場合もあるため、事前の確認が大切です。

一基一対の意味

「一基」と「一対」の使い分けは、地域や葬儀の規模によって異なります。

基本的な意味

・一基:単体の花輪またはスタンド花。

・一対:左右対称に配置される2つの花輪。

地域による違い

・都市部:一基のみが主流。

・地方:一対が好まれる。

遺族や葬儀社に事前に確認することがトラブル回避のポイントです。

花輪は誰から送るのか

花輪を送るべき立場は、故人との関係性によって決まります。

主な贈り主

1.親族

故人の兄弟姉妹や親戚一同として贈る場合があります。

2.企業や団体

故人が働いていた会社や、取引先から送られることが多い。

3.友人・知人

個人で贈る場合は、名前を明記し、連名で贈ることもあります。

贈る際の注意点

・贈り主が複数いる場合、名札に正確に記載する。

・遺族が対応しやすいよう、葬儀社を通じて手配する。

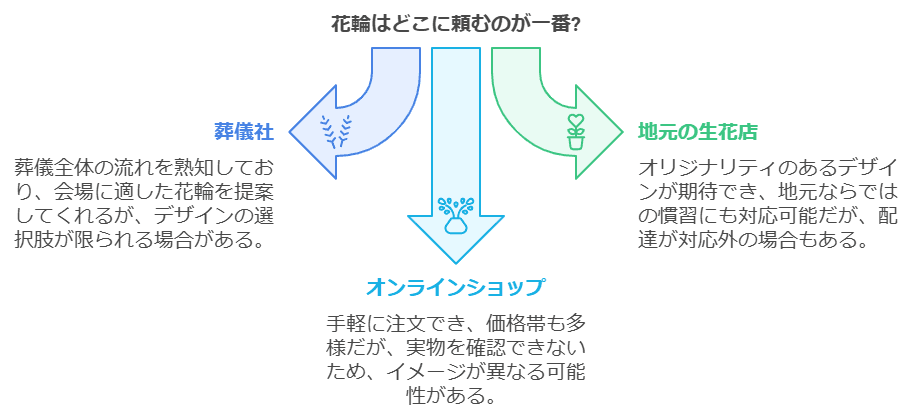

花輪はどこに頼むのが一番?

花輪を注文する際は、葬儀の状況や個別のニーズに応じて最適な業者を選ぶことが重要です。

選択肢1:葬儀社

・メリット:葬儀全体の流れを熟知しており、会場に適した花輪を提案してくれる。

・デメリット:花材やデザインの選択肢が限られる場合がある。

選択肢2:地元の生花店

・メリット:オリジナリティのあるデザインが期待できる。地元ならではの慣習にも対応可能。

・デメリット:会場への配達が対応外の場合もある。

選択肢3:オンラインショップ

・メリット:手軽に注文でき、遠方の葬儀にも対応可能。価格帯も多様。

・デメリット:実物を確認できないため、イメージが異なる可能性がある。

注文時の注意点

・配達先の住所と日時を正確に伝える。

・葬儀会場のルールや制限を確認する。

送る前に必ず確認すること

花輪を送る前の確認事項は、失礼やトラブルを防ぐために欠かせません。

供花の受け取り可否を確認

1.辞退されている場合の対応

・式場の都合:祭壇のスペースが限られている場合、供花を辞退されることがあります。

・遺族の意向:シンプルな式を希望している場合、供花を控えるのが適切です。

2.代替手段の提案

・香典や弔電を贈る。

・遺族が寄付を希望している場合、その活動に寄付をする。

3.確認方法

遺族、葬儀社、または案内状に記載された情報を事前に確認します。

葬儀形式を確認

1.宗教や宗派による供花の適切性

・仏教:花輪や供花が一般的。ただし、祭壇が大きすぎないように注意。

・神道:白を基調にしたシンプルな花が求められる。

・キリスト教:花輪よりも献花や花束が適している場合が多い。

2.葬儀の規模

・小規模な家族葬では、供花を控えるのが一般的です。

・公的な場で行われる大規模な葬儀では、花輪が多く並ぶことが期待されるため、事前にその規模感を確認します。

追加のポイント

・特別なケース

故人が公人や著名人の場合、非常に多くの花輪が贈られることが予想されます。その場合、花輪のサイズやデザインを統一することが求められることも。

・花輪のトラブル事例

誤配達や名前の記載ミスが発生する場合があります。そのため、送り主は注文後に内容確認を徹底することが重要です。

花輪を送る側が気をつけること

花輪を送る際には、故人や遺族への配慮が欠かせません。以下のポイントを押さえておきましょう。

宗教や宗派を確認する

・仏教:供花や花輪が一般的だが、一部宗派では派手な装飾を避ける。

・キリスト教:献花が中心で、花輪はあまり用いられないことが多い。

・神道:白い花を主体としたシンプルな装飾が好まれる。

名前の記載ミスに注意

・名札にはフルネームで記載し、肩書きや立場が分かるようにする。

・会社名で送る場合、代表者の名前を加えるのが一般的。

手配のタイミング

・通夜の1日前には届くように手配。遅れる場合は、事前に遺族や葬儀社へ連絡する。

花の選び方

葬儀で使用される花は、故人や遺族への配慮を示す重要なアイテムです。その選び方一つで、故人への敬意や遺族への気遣いが伝わります。

基本的な選び方

1.色合い

・白を基調とする理由:白は「清浄」「平安」を象徴する色で、故人の安らかな旅立ちを願う意味が込められています。

・淡いピンクや青を加える場合:控えめな色を加えることで祭壇の華やかさを適度に演出できます。

例:白ユリに淡いピンクのカーネーションを組み合わせる。

2.花材の選び方

・菊:日本では「弔事の花」として定番。特に白い菊は故人への敬意を示す意味があります。

・ユリ:優雅で清らかな印象を与える。香りが強いので控えめに使うのがポイント。

・胡蝶蘭:高級感があり、ビジネス関係者から贈られることが多い。

・カーネーション:白いカーネーションは追悼の花として選ばれる。

故人の好みを取り入れる

1.故人が好きだった花を選ぶ際の例

・例1:故人が「庭で白いバラを育てていた」場合、その花をアレンジに加える。

・例2:生前、紫色が好きだった場合、白い花の中に淡い紫色の小花を入れる。

2.注意点

・好きな花が派手すぎる場合(赤やオレンジ)、控えめな配色に調整する。

・香りが強い花は、会場全体の雰囲気に影響する可能性があるため、バランスを取る。

花輪はいつ届けるべきか

贈るタイミングを守ることは、遺族への配慮だけでなく、葬儀全体のスムーズな進行においても重要です。

適切なタイミング

1.通夜の開始前

・一般的な手配の流れ:

通夜が午後6時に始まる場合、花輪は午後3時から5時の間に届けるよう手配します。これにより、葬儀社が会場に適切に配置できます。

・注意点:式場が早めに開いているか、葬儀社に確認する。

2.葬儀当日

・手配が遅れた場合の対応:

通夜に間に合わなかった場合は、葬儀が始まる前(通常、開始1時間前)に届くよう調整します。

・影響を最小限にする方法:

遅れる旨を事前に遺族または葬儀社に伝え、必要に応じて弔電などを代替手段として送る。

配達が遅れる場合の対処法

1迅速な連絡

配達が遅れる場合、葬儀社や遺族に連絡を入れ、可能な対応を相談します。

代替案として、供花の代わりに弔電を先に送ることを提案。

2.オンラインショップでの注文の注意点

遠方への花輪手配では、地域の業者と連携しているショップを利用すると安心。

配達予定時間を明確に確認しておく。

遺族が供花を辞退する時は送らない

供花を辞退されている場合、遺族の意向を尊重することが最も重要です。無理に供花を贈ると、かえって迷惑になる可能性があります。遺族の負担を軽減しつつ、哀悼の意を示す方法を検討しましょう。

遺族が供花を辞退する理由

1.葬儀の形式がシンプルな場合

家族葬や直葬など、簡素な葬儀では供花を受け付けないことがあります。

式場のスペースが限られているため、供花を飾る余裕がない場合も。

2.宗教的な理由

一部の宗教では、花を飾る文化そのものがない場合があります。

3.遺族の意向

故人の意向や、遺族が葬儀の負担を減らしたいと考える場合。

辞退されている場合の代替案

1.弔電や手紙を送る

・簡潔で心のこもった弔意を表すメッセージを贈ります。

・例文:

「ご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。故人のご冥福をお祈り申し上げます。」

2.寄付を行う

・故人の遺志や価値観に基づき、関連する慈善団体や活動に寄付をする。

・遺族に報告する際は、簡単なメッセージを添えましょう。

3.香典を送る

・供花の代わりに香典を送るのも適切な選択です。遺族の負担を軽減できます。

花輪を受け取る側が気をつけること

花輪を受け取った際には、遺族として感謝の気持ちを表すとともに、以下の点に注意する必要があります。

花輪に付いている名前を確認

1.名前の記載内容を確認

・「株式会社〇〇 代表取締役 △△」など、肩書きが明確かどうかを確認。

・個人名の場合、誤字がないかも重要です。

2.名前の修正が必要な場合

贈り主に速やかに連絡をし、可能であれば修正版を作成してもらいます。葬儀当日に間に合わない場合は、手書きでの対応も考慮します。

花輪の順序に注意

1.会場での配置ルール

・花輪は、故人との関係性や贈り主の地位によって配置順が決まる場合があります。

・例:親族の花輪が中心に配置され、次いで企業や友人の花輪が並びます。

2.トラブルを防ぐための対応

葬儀社に配置を依頼し、客観的な基準に基づいて順序を決定してもらう。

お礼状と返礼品を忘れずに

供花や花輪を受け取った場合、遺族として感謝の意を示すのがマナーです。

お礼状の内容

1.基本的な構成

・冒頭で感謝の言葉を述べる。

・故人が供花を喜んでいることを伝える。

・結びの挨拶で再度感謝を表す。

2.例文

「このたびは故人の葬儀に際し、心温まる供花を賜り、誠にありがとうございました。おかげさまで祭壇が華やかになり、故人もさぞ喜んでいることと思います。厚く御礼申し上げます。」

返礼品の選び方

1.一般的な品物

・お茶やお菓子、タオルセットなどが多い。

・故人の趣味や好みに合わせた品物を選ぶと、より感謝の気持ちが伝わります。

2.注意点

・高額な品物を選ばない(香典返しと重複しない程度に留める)。

花輪を飾るときに注意すること

花輪を葬儀会場に飾る際は、見栄えや安全性を考慮しながら設置する必要があります。

注意点

1.祭壇との調和

・花輪の色やデザインが祭壇の雰囲気と調和しているかを確認。

・例:白基調の祭壇に派手な色の花輪を飾らない。

2.足元の安全

・大型の花輪は倒れやすいので、しっかりと固定する。

・足元に花びらや装飾が散らばる場合は、式場スタッフに清掃を依頼。

花輪へのお礼の仕方

花輪を贈ってくれた人には、葬儀の場で直接感謝の意を伝えるほか、後日改めてお礼を述べることが一般的です。

お礼のタイミング

1.式の終了後

・会葬者が帰る際、遺族として直接お礼を述べる。

・「本日はお忙しい中、故人のためにお越しいただき、また立派なお花をお供えいただきまして、誠にありがとうございました。」

2.後日のお礼

・四十九日法要後に改めて感謝の気持ちを伝える。特に、遠方から供花を贈った方には電話や手紙で感謝を伝えると良い。

まとめ

葬式の花輪を選ぶ際は、故人への敬意と遺族への配慮を重視することが大切です。値段や種類、マナーを理解し、タイミングを守って適切に手配しましょう。この記事を参考にすることで、失礼のない対応ができ、遺族に寄り添った形で弔意を示せるはずです。

この記事を共有