予備的遺言とは?相続人が先に亡くなった場合に備える遺言の書き方と注意点を解説

はじめに

遺言書は、人生の最終段階において、自分の意思を確実に反映させる重要な手段です。しかし、想定された相続人が遺言者より先に亡くなっていた場合、遺言に記載された内容が効力を失い、遺産分割協議が発生します。これにより、家族間に予期せぬ争いが起こる可能性が高まり、せっかくの遺言書が本来の目的を果たせなくなるリスクがあるのです。

現代では寿命が延び、高齢者とその子世代との年齢差が縮まるなど、相続人自身が亡くなるリスクも無視できなくなりました。自分が亡くなった後も円滑に財産が引き継がれるようにするには、遺言書に「予備的遺言」の条項を加えることが極めて有効です。予備的遺言は、通常の遺言に比べて、一段階先の相続人への指定が可能となり、万が一の事態に備えたリスク管理の手段として注目されています。

この記事では、予備的遺言の定義や必要性、書き方と文例、他の仕組みとの違い、実際の注意点、相談事例などを通じて、具体的に理解できるように構成しています。これから遺言書を作成しようと考えている方、すでに書いているが内容に自信がない方は、最後までご一読ください。

予備的遺言とは

「予備的遺言(補充遺言)」とは、遺言者が遺言書においてある相続人や受遺者が、実際の相続開始前に死亡していたり、相続・受遺できない事態に備え、代わりに財産を承継する相手をあらかじめ指定しておく仕組みです。たとえば、遺言書に「Aが先に亡くなっている場合はBに渡す」など、何段階にもわたって指定できるように設けられます。

この制度は、民法上の「補充的遺言」に該当し、遺言者自身の意思をできるだけ反映させるための強力な手段です。遺言者の本来の意思は、予期せぬ事情で相続人が消滅してしまった場合でもそのまま伝わるようになっています。

仕組みとしては、以下のように階層構造をもつ形式で記載されます。

第1条 Aに全財産を相続させる。

第2条 Aが先に死亡または相続できない場合は、Bに相続させる。

第3条 Bも同様に相続できない場合は、Cに相続させる。

想定していなかった相続人の死亡や法定相続権喪失(相続放棄など)にも対応でき、遺言の無効化や裁判所判断、遺産分割協議に発展するリスクを回避できます。

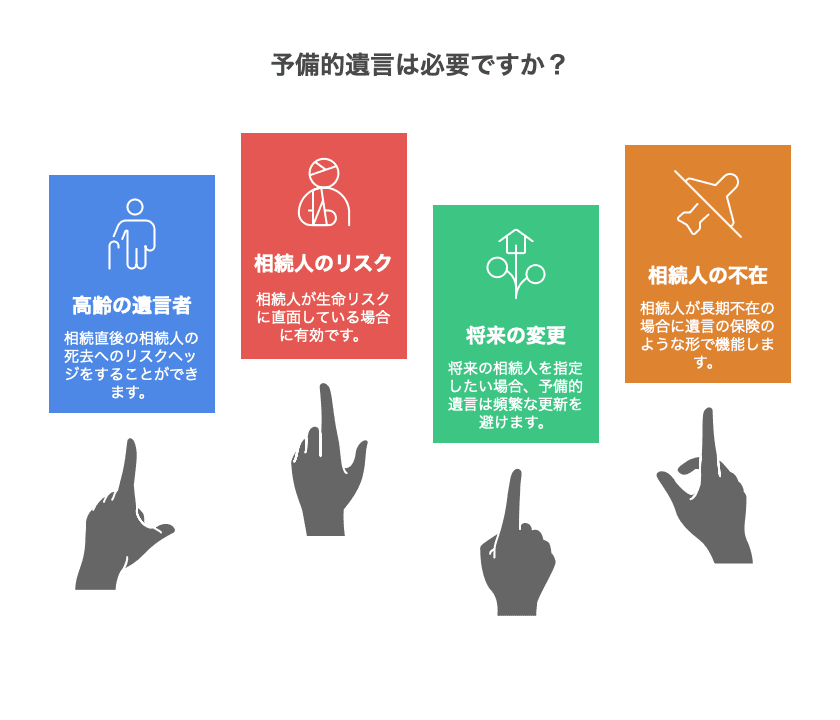

予備的遺言が必要なケース

相続トラブルを避け、公平で効率的な相続手続きを実現するために、以下のような状況にある人には予備的遺言の設置が特に有効です。

高齢者が遺言者だったり、相続人候補が持病や職業的リスク(例えば危険な業務に従事している、趣味がアウトドアなど)を抱えている場合。また、遺言を作成する時期が若い場合でも、将来の家族構成の変化や死亡、再婚、子の誕生などを見越して段階的に指定したほうが、後から遺言書の差し替えを避けられます。

- 遺言者と相続人の年齢差が小さく、相続人の生存リスクが高いとき

- 相続人候補に慢性疾患や生命リスクがある場合

- 当初想定した相続人ではなく、将来的に別の人を指定したいが、頻繁な遺言更新を避けたとき

- 相続人が海外赴任などで長期不在の場合

これにより、「遺言を書いたのに無効になった」「せっかくの意思が不意に変わった」といった悲劇を防ぐために、予備的遺言が重要となります。

予備的遺言を書かないとどうなる?

予備的遺言を設けずに遺言書を作成した場合、指定した相続人が死亡していたケースではその指定が無効になります。具体的には、指定された相続人に対する相続または受遺の部分は法律上「失効」と見なされ、遺言の効力を失います。これによって相続財産の一部または全部が遺産分割協議の対象となり、家族間で新たに話し合わなければならなくなります。

この遺産分割協議は一見すると円満な話し合いに見えますが、実際には以下のような問題が生じることが多いです。

- 誰がどの財産を受け取るかで意見が対立する

- 一部の相続人が遺言の内容に不満を持ち、争いが激化する

- 遺産分割協議が長引き、家庭裁判所に持ち込まれるケース

具体的事例

例:

「長男に全財産を相続させる」と遺言書に明記していたが、相続開始時点で長男はすでに他界していた場合、その指定は失効します。次男や三男、あるいは法定相続人でない孫などが「自分が相続したい」と主張し始めると、トラブルが発生します。特に資産が高額な場合や不動産が含まれる場合、遺産分割協議は非常に複雑かつ長期化します。

予備的遺言があれば、こうしたリスクを回避し、遺言者の真意を確実に実行できるのです。

予備的遺言の書き方(文例あり)

予備的遺言は法的な形式を整えておく必要があります。特に遺言者の意思が明確に反映されるよう、慎重に構成することが重要です。以下に、実際の文例とともに解説します。

構成例

第1条 本遺言者は、その所有するすべての財産を、長男Aに相続させる。

第2条 前条の長男Aが、相続開始時までに死亡していた場合には、すべての財産を次男Bに相続させる。

第3条 次男Bも、相続開始時までに死亡していた場合には、すべての財産を孫Cに相続させる。

このように階層的に構成することで、一人一人に万が一があっても、次順位に確実に財産を承継させることができます。

自筆証書遺言の場合

- 全文を遺言者自身が手書きで記載

- 日付、氏名、押印が必要

- 改ざんを防ぐため、訂正方法にも厳格なルールがあります

- 予備的遺言を含める場合も、同様に全文を自筆で記す必要があります

公正証書遺言の場合

- 公証役場で公証人の立ち会いのもと作成

- 証人2名が必要

- 必要資料として戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが求められます

- 予備的遺言も、本文の中に条項として含めます

公正証書遺言は形式的な不備が起こりにくく、第三者が内容を確認するため、安全性が非常に高いと言えます。

他の制度との違い

予備的遺言と似たような役割を果たす制度として、「代襲相続」や「信託」がありますが、それぞれには明確な違いがあります。以下に表でまとめます。

制度名 | 内容 | 予備的遺言との違い |

代襲相続 | 相続人が死亡していた場合、その子や孫が代わりに相続する法定制度 | 遺言者の明確な意思とは無関係に法律上定められる。意思を優先したい場合には不向き。 |

信託 | 財産を特定の人や法人に託し、一定の条件下で財産管理・運用・分配 | 生前の管理が中心。遺言とは別の契約に基づく。 |

予備的遺言 | 次順位の相続人を遺言で指定 | 法定相続よりも遺言者の意思が強く反映される。リスクヘッジとして有効。 |

これらの制度を状況に応じて使い分けることで、より柔軟で確実な財産管理と承継が可能になります。特に予備的遺言は、遺言者の意思を最大限に反映できるという点で、他制度にはない独自の強みがあります。

予備的遺言作成時の注意点

予備的遺言を作成する際には、以下の点に細心の注意を払う必要があります。これらを守ることで、遺言の有効性を担保し、相続人間の不要なトラブルを防止できます。

遺留分を侵害しないこと

遺留分とは、法定相続人が法律上最低限確保される相続分のことです。予備的遺言で次順位の相続人を指定する場合も、この遺留分を侵害しない範囲で行う必要があります。たとえば、配偶者や子供には必ず一定割合の遺留分があります。もしこの権利を無視した遺言内容となった場合、遺留分侵害額請求権が行使されることになります。

遺留分を考慮せず、特定の人に全財産を集中させるような予備的遺言を設けた場合、かえって相続人間での争いが激化するリスクが高まります。

家族構成や資産の変化に応じた定期的な見直し

予備的遺言は一度作成すれば終わりではなく、家族構成や資産内容が変わるたびに見直すことが推奨されます。たとえば以下のような変化があった場合には、すぐに遺言内容を再確認し、必要であれば改めて作成し直すことが重要です。

- 子供や孫の誕生

- 再婚や離婚

- 相続人の死亡

- 不動産売却や資産の増減

- 法律改正(相続税制など)

定期的な見直しは5年に1回を目安にすると良いでしょう。また、資産管理や遺言書作成を専門とする司法書士や弁護士に依頼すれば、より確実な内容に仕上げることができます。

すべてをカバーできるとは限らない

予備的遺言は非常に有効な手段ですが、必ずしもすべてのケースをカバーできるわけではありません。以下のような特殊なケースでは、予備的遺言だけでは不十分な場合があります。

- 指定したすべての相続人が同時に死亡した場合

- 予想外の相続放棄や相続欠格事由が発生した場合

- 複数の遺言書が存在し、内容が矛盾している場合

このようなリスクを補うためには、家族信託や成年後見制度など、他の法的手段と組み合わせることが有効です。

よくある相談と対処例

予備的遺言をめぐる相談は多岐にわたります。以下に代表的なケースをいくつか紹介し、その対処方法も解説します。

妻→長男→孫という三段構えの遺言例

【ケース】

- 妻にすべての財産を相続させる

- 妻が死亡していた場合は長男に

- 長男も死亡していた場合は孫に

【対処法】

このような三段階指定は非常に効果的です。ただし、孫が未成年の場合は成年後見制度を併用する必要があります。未成年者が高額な財産を直接相続すると、管理が不十分になるリスクがあるためです。

受遺者が死亡していたときの対応

【ケース】

予備的遺言を設けていない場合、指定した受遺者が死亡していた場合はどうなるか。

【対処法】

その部分は無効となり、法定相続人間で遺産分割協議が必要になります。場合によっては家庭裁判所の調停が必要になることもあります。事前に次順位の指定をしておけば、こうした手間やコストを大幅に減らすことが可能です。

予備的遺言を活用した家族信託や成年後見制度との組み合わせ

予備的遺言単独では対応しきれない場合は、以下の制度と併用することでより強固な相続対策が可能になります。

- 家族信託:財産管理・運用・分配までを一括で設計できるため、遺言と組み合わせることで生前・死後を問わずスムーズな財産承継が実現します。

- 成年後見制度:認知症など判断能力が不十分な人が相続人となる場合に必要です。遺言書とは別途、家庭裁判所で手続きを行います。

専門家への相談を検討すべきケース

予備的遺言は自筆で作成することも可能ですが、以下のようなケースでは専門家(弁護士・司法書士など)への相談が強く推奨されます。

- 相続人の構成が複雑(内縁の妻や再婚した配偶者、非嫡出子などがいる場合)

- 認知症や健康状態により、遺言者自身の判断能力が不安な場合

- 高額な資産や事業承継が絡む場合

こうした場合は、公正証書遺言として正式に作成し、公証人のチェックを受けることで遺言の効力を最大限確保することが重要です。弁護士や司法書士に依頼すれば、家族構成や資産状況に応じた最適な設計を提案してもらえます。

まとめ

予備的遺言は、相続における「万が一」に備えるための非常に重要な手段です。単なる遺言書ではカバーしきれないリスク、特に指定した相続人が先に亡くなっているケースにも柔軟に対応できる点が最大の利点です。

これまで説明してきた内容を総括すると、以下のようなポイントが重要になります。

- 予備的遺言は相続トラブルを防ぐ最も簡単かつ有効な方法のひとつ

→ 相続人が先に死亡していた場合にも次順位の相続人を指定できることで、争族リスクが大幅に減少します。 - 家族構成や資産状況に応じた適切な設計が必要

→ 単純に次順位を指定するだけでなく、遺留分や法律上の制約、家族の希望なども反映することが理想です。 - 定期的な見直しと更新を忘れずに

→ 一度作成しても、その後の状況変化に対応しない限り、せっかくの予備的遺言も意味をなさなくなる場合があります。 - 必要に応じて専門家と相談し、公正証書遺言として残すことが最も安全

→ 自筆証書遺言でも可能ですが、公証役場を活用した公正証書遺言なら法的リスクを最小限に抑えられます。

予備的遺言を活用することで、遺言者の意思が確実に反映され、家族間の無用な争いを避けることができます。これは単に資産を残すだけでなく、家族への「最後の配慮」とも言えるでしょう。

もし、この記事をお読みいただき、相続に関するお悩みや具体的な遺言書作成の相談をお考えでしたら、まずは専門家への相談をおすすめします。予備的遺言を含めた確実な相続対策を整えることで、ご家族の安心と信頼を守る第一歩を踏み出してみてください。

この記事を共有