「自然に還りたい」「家族に迷惑をかけたくない」——そんな思いから、近年“散骨”という選択肢を考える方が増えています。お墓を持たずに遺骨を自然に還すというこの方法は、自由葬や宗教観の多様化、高齢化社会に伴う家族構成の変化などの影響を受けて、急速に認知が広がっています。

しかし、散骨にはまだまだ多くの誤解や不安もつきまといます。「自分で散骨をするのは違法では?」「ルールはあるの?」「費用はどれくらい?」といった疑問を持つ人も多いでしょう。

この記事では、「自分で散骨をする」という選択に焦点をあてて、法的ルールから方法・流れ、注意点までを徹底的に解説します。さらに、業者に依頼する場合との比較も行い、読者が自分に合った方法を選べるよう、実用的かつ網羅的な情報を提供していきます。

散骨とは

散骨とは、火葬した遺骨を粉末状にし、自然の中に撒いて故人を弔う葬送方法です。日本においては、伝統的に墓地に遺骨を納める「埋葬」が主流でしたが、近年では散骨という新しい選択肢が注目を集めています。特に1990年代以降、「自然葬」や「自由葬」という形で、故人の意思や家族の意向により、より自由な形での供養が求められるようになってきました。

散骨は「遺体の埋葬」とは異なり、「遺骨を自然に還す」という思想に基づいた行為であり、法的には「節度を持って行えば違法ではない」とされるグレーゾーンに位置しています。そのため、実施には一定のルールや配慮が求められます。

散骨の種類

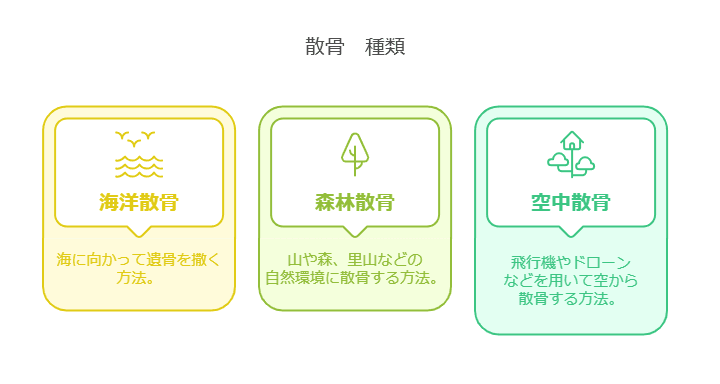

散骨にはいくつかの方法があり、主に以下の3種類が代表的です。

1. 海洋散骨

海に向かって遺骨を撒く方法で、もっとも広く知られている散骨形式です。沖合まで船で出て、粉末状にした遺骨を海へ撒きます。環境への配慮として生花を一緒に撒くこともありますが、環境汚染にならないように注意が必要です。

2. 山林散骨

山や森、里山などの自然環境に散骨する方法です。私有地で行う場合は所有者の許可が必要で、公有地の場合も管理者や自治体の指導を仰ぐ必要があります。自然との一体感を感じられるとして人気がありますが、実施には特に慎重な配慮が求められます。

3. 空中散骨

飛行機やヘリコプター、ドローンなどを用いて空から散骨する方法です。インパクトがあり、儀式的にも特別感が強い方法ですが、航空法や気象条件、安全性などの面で難易度が高く、実施には専門業者を介することが一般的です。

近年では、これらの方法を組み合わせた「複合散骨」や、海や山に記念碑を設けずに実施する「完全匿名散骨」など、形式はさらに多様化しています。

どんな方が散骨を選んでいる?

散骨を選ぶ人には、さまざまな背景がありますが、主に以下のような傾向が見られます。

・お墓を持たない・持てない人

お墓の管理や費用が負担になり、子どもや家族に迷惑をかけたくないという理由から散骨を希望する人が増えています。

・宗教や慣習に縛られたくない人

自由な発想で人生の最期を迎えたいと考える人々が、自らの希望で散骨を選びます。

・自然に還りたいという思想を持つ人

「最期は自然に帰りたい」「海が好きだったから海に還りたい」といった理由から、散骨を望むケースも多いです。

・独身・家族がいない人

承継者がいない場合、永代供養や合祀墓を避けて散骨を選ぶケースも珍しくありません。

このように、散骨は「人に迷惑をかけたくない」「自然と一体になりたい」という考え方に寄り添う選択肢であり、今後さらにニーズが高まっていくと予測されています。

自分で散骨する際に知っておきたい法的・実務的ポイント

近年、散骨を業者に依頼するのではなく、家族自身の手で行いたいと希望する人が増えています。海や山など自然の中で故人を見送ることは、非常に意義のある行為ですが、自由に見えても、散骨には法律的な配慮や社会的マナーが求められます。

ここでは、「違法にならないための知識」と、「自分で散骨をする際に守るべき条件や注意点」を整理して解説します。

散骨は違法か?

日本において、散骨は法律で明確に禁止されている行為ではありません。1991年、法務省は「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り、刑法190条(死体遺棄罪)には該当しない」との見解を公表しました。これは、一定の条件を満たせば、散骨が法的に問題ないと認められることを意味しています。

また、厚生労働省も「墓地、埋葬等に関する法律」において、散骨を直接規制する条文は存在しないとしています。このことから、散骨は合法的に行える葬送方法として、社会的にも一定の認知を得ています。

出典:海洋散骨ガイドライン|一般社団法人 日本海洋散骨協会

ただし、明文化された具体的な法律がない分、自治体や地域社会の理解、そして環境や他者への配慮といった「社会的常識」に基づいた行動が非常に重要になります。

違法と判断される可能性のある行為とは?

散骨が違法とみなされることは基本的にありませんが、以下のような行為は刑法第190条「死体遺棄罪」に問われる可能性があるため、注意が必要です。

・火葬を経ていない遺体や遺骨をそのまま撒く

・粉骨処理をせず、遺骨の形状がわかる状態で散骨する

・観光地・漁港・港湾施設・海水浴場など公共性の高い場所で行う

・地元住民や第三者に不快感を与えるような方法で行う

散骨はあくまで「節度をもって行う」ことが前提です。自然や地域への敬意、そして公共の場であることを忘れずに行動することが、合法的かつ円滑な実施につながります。

自分で散骨を行うための条件と準備

自分で散骨を行う場合、以下のような条件をクリアする必要があります。

・粉骨処理を行う

遺骨は必ず2mm以下のパウダー状に粉骨し、骨の原型をとどめないようにする必要があります。専門業者に依頼するのが一般的で、安全・衛生的にも推奨されます。

・適切な場所の選定

陸地の場合は私有地であり、かつ所有者の許可を得た場所でのみ実施可能です。海洋の場合も、港湾施設や人の多い沿岸部を避け、沖合で実施するのが原則です。

・家族・親族間の合意形成

遺族間で散骨に関する考え方が異なることは珍しくありません。トラブル防止のためにも、事前に話し合い、合意を得ておくことが不可欠です。

・環境への配慮

散骨時に用いる花や容器は、環境に配慮した生分解性の素材を使用しましょう。自然に負担をかけない形での実施が求められます。

実施時の注意点

実際に散骨を行う際は、以下のような点に注意することで、安全かつトラブルのない実施が可能になります。

・天候や時間帯の確認

特に海洋散骨では、天候や波の状態がセレモニーに大きく影響します。風が強いと遺骨が自分や周囲にかかってしまうこともあるため、できるだけ穏やかな天気の日を選びましょう。早朝や平日の時間帯を選ぶことで、人目を避けて実施できます。

・近隣住民・漁業関係者への配慮

地元住民や漁業者への誤解や不快感を避けるため、人が多く集まる場所や商業活動の場では行わないことが原則です。必要であれば事前に説明をするなど、丁寧な対応が望まれます。

・記録を残しておく

散骨を行った日時や場所(海洋なら緯度・経度)、参加者、使用した物品などを記録として残しておくことで、後日の確認や家族内での共有に役立ちます。

・散骨時の服装マナー

散骨を行う際は、喪服などの正装は控え、平服(普段着に近い落ち着いた服装)で参加することがマナーとされています。自然の中で行う行為であることを意識し、動きやすく清潔感のある装いを心がけましょう。

自分で散骨する方法と流れ

自分で散骨を行う際には、選ぶ方法によって準備や手順が異なります。ここでは代表的な3つの散骨方法——「海洋散骨」「山林散骨」「空中散骨」について、それぞれの具体的な流れと注意点を解説します。

海洋散骨

特徴

日本で最も普及している散骨方法で、海に遺骨を撒くことで自然に還すスタイルです。チャーター船を使うのが一般的ですが、岸から撒くケースもあります。

流れ

1.遺骨を粉骨する

2mm以下のパウダー状にする。専用の機械や業者に依頼するのが一般的。

2.散骨エリアの選定

通常、岸から2〜5km以上沖合が推奨。漁業区域や航路、港湾施設からの距離に注意。

3.チャーター船または乗合船を予約

自分で操縦する場合は航行ルートの確認が必要。レンタル船は事前に相談を。

4.献花・献酒・黙祷などを実施

自然素材の花や酒を用意し、儀式を簡単に行うことが多い。

5.遺骨を撒く

風向きや潮の流れに注意しながら静かに撒く。可能なら記録写真を残しておくと良い。

注意点

・荒天時は中止にする柔軟さが必要

・船酔い対策を忘れずに

・遺族の心情に配慮し、穏やかな雰囲気づくりを心がける

山林散骨

特徴

自然に囲まれた静かな環境での散骨。森林浴のような感覚で故人を偲ぶことができます。

流れ

1.私有地または自治体許可地を選定

勝手に散骨すると不法侵入になるため、土地の所有者や管理団体に事前相談が必須。

2.粉骨済みの遺骨を用意

環境保護の観点からも、必ず粉骨する。

3.献花またはお線香などを準備

自然に負荷をかけない素材を使用。紙の花や土に還る素材が理想。

4.遺骨を少量ずつ撒く

風の向きや周囲の環境に配慮し、静かに撒く。撒く範囲を広げないのがマナー。

5.現場を元通りに整える

ごみや道具をすべて持ち帰り、他の人が気づかないよう自然状態に戻す。

注意点

・山中は動物や虫も多いため、防虫対策を忘れずに

・登山が必要な場合は、安全装備を用意

・天候の急変に備え、事前に天気予報を確認

空中散骨

特徴

航空機やドローンを使って空から遺骨を撒くという、視覚的にも象徴的なスタイル。一般的には専門業者に依頼する形式が多いですが、一部では自家用ドローンを用いた事例もあります。

流れ(業者を利用するケース)

1.業者との打ち合わせ

使用する機材(飛行機・ヘリ・ドローン)、実施エリア、日時を決定。

2.粉骨・封入処理

遺骨をパウダー化し、撒きやすい状態にパッキング。

3.飛行計画の策定と許可申請

飛行空域によっては国土交通省や航空局の許可が必要になる。

4.飛行・散骨実施

上空からの撮影やライブ中継など、記録を残すオプションも可能。

注意点

・空港や空域制限があるため、個人での実施は難しい

・強風や悪天候で中止になるリスクあり

・ドローン散骨は許可が厳格になっているため、確認が不可欠

このように、どの方法も共通して「粉骨・場所選び・環境配慮」が基本となります。自分で行う際には無理のない範囲で、自然と故人への敬意を持って行うことが大切です。

自分で散骨する際のメリット・デメリット

自分で散骨を行うという選択肢には、費用の面や精神的な自由度の高さなど、多くの利点がある一方で、準備の煩雑さや家族間の意見の違いといったデメリットも無視できません。このセクションでは、メリットとデメリットを明確に分けて解説します。

メリット

費用が安く済む

最も大きなメリットの一つが、経済的負担を抑えられるという点です。業者に依頼する場合は以下のようなコストがかかるのが一般的です。

・海洋散骨(乗船型):10〜30万円

・空中散骨(ドローン・飛行機):20〜50万円

・委託型散骨(代行):5〜15万円

一方、自分で散骨を行えば、以下のような出費に抑えることが可能です。

項目 | 費用目安 |

|---|---|

粉骨処理費 | 約1〜2万円 |

チャーター船費 | 約2〜10万円(海の場合) |

献花・献酒・交通費など | 数千円〜 |

合計3〜10万円程度で済ませることができ、非常に経済的です。

自由に日程・場所を選べる

業者のスケジュールに縛られることなく、天気や家族の都合、記念日などに合わせて散骨ができます。自分たちだけの静かな時間を持てることも、精神的な安心感につながります。

故人の意思を尊重しやすい

「海が好きだった」「山に還りたい」など、故人の生前の希望に直接応えることができる点も大きな利点です。形式にとらわれない自由な供養が可能です。

デメリット

散骨後の証明や記録が不十分になる可能性がある

散骨は、公的な埋葬記録が残らないため、後から「どこで、誰が、いつ実施したか」を証明できないケースがあります。特に自分たちで行った場合には、記録を残しておかないと、将来的に家族内でトラブルになる可能性もあります。

最低限、実施日時や場所、参加者、散骨の様子を写真やメモで記録し、家族で共有しておくことが望ましい対応です。

自分で散骨を行うことに対する家族の反対や不安

自分で海洋散骨を行うという選択は、準備から実施までの全てを家族自身の手で担うという意味でもありますが、それゆえに家族の中で反対意見や不安の声が出やすいという課題があります。

「散骨」という供養方法自体に対する理解が得られていても、

・「本当に自分たちだけでやって大丈夫なのか」

・「マナーや法律を守れているか不安」

・「業者を通さずにやることが失礼ではないか」

といった感情的・実務的な懸念が残りやすく、「自分でやる」ことへの抵抗感を抱く家族も少なくありません。

特に年配の親族や、儀式や形式を重んじる家庭環境では、プロに任せず手作業で行うことが「軽んじている」と受け取られる可能性もあります。

こうしたズレが大きくなると、せっかく心を込めて準備しても、「独断でやった」と捉えられ、感情的な対立に発展するリスクも否定できません。

自分で散骨を選ぶ際には、費用面や自由度だけでなく、「家族にどのように説明し、理解を得るか」という点まで視野に入れておくことが大切です。

実施の手間と精神的な負担

粉骨処理や場所の手配、マナーや法律の確認など、すべて自分たちで行う必要があります。また、実際に「遺骨を撒く」という行為そのものが、想像以上に精神的な負担となることがあります。

・日程調整や移動など、散骨当日までの段取りが煩雑

・人目を避けて静かに実施するための場所選びが難しい

・散骨という行為に対する心の整理がつかないまま実施してしまう可能性

こうした準備と感情のコントロールも、業者依頼にはない大きなハードルとなり得ます。

このように、自分で散骨を行うことには明確なメリットと、それに見合うデメリットがあります。後悔しない選択をするためには、費用面だけでなく、家族の理解・心の準備・今後の供養方針まで含めて、総合的に検討することが大切です。

業者に散骨を依頼する場合

自分で散骨を行うことには自由度やコスト面でのメリットがありますが、すべてを自力で準備・実施するのは大きな負担でもあります。そうした中で、専門の散骨業者に依頼するという選択肢が注目されています。ここでは、業者に依頼することの利点や、具体的なプランと費用の相場について解説します。

業者に依頼するメリット

法的・マナー的な不安を回避できる

散骨に関する法的ルールは明文化されていない部分が多いため、個人で実施するとトラブルや違法行為になるリスクがあります。業者であれば、以下のような法的・マナー的配慮が確実に行われます。

・粉骨の正規処理(2mm以下の微粉末化)

・散骨場所の適正確認(航路・漁場の回避など)

・地域住民や自然環境への配慮

これらの点をすべて担ってもらえるため、安心して任せられるのが大きな魅力です。

精神的・物理的な負担が軽減される

業者に依頼することで、自分での手配や実施によるストレスや不安を軽減できます。特に次のようなケースでは、業者の利用が有効です。

・ご高齢の方だけでの実施が困難な場合

・精神的に「自分で撒く」ことに抵抗がある場合

・遠方に住んでいて現地に行けない場合

また、希望に応じて証明書や写真・動画での記録サービスを提供している業者も多く、形のない供養に対する心理的な納得感も得やすくなります。

多様なスタイルに対応できる

海洋・山林・空中などの複雑な形式や、セレモニー付き・匿名実施・合同散骨といった多様な要望にも対応できる点もメリットです。オプションを加えることで、オリジナリティのある供養も可能になります。

主なプランと費用相場

以下は、主な散骨プランとその一般的な費用相場の一覧です(2024年現在の情報に基づく)

プラン名 | 内容説明 | 費用相場 |

|---|---|---|

代理(委託)散骨 | 業者が遺族に代わって散骨を実施(同行なし) | 約5〜10万円 |

乗船散骨 | 遺族が船に乗り込み、セレモニーとして散骨を実施 | 約10〜30万円 |

空中散骨 | 飛行機・ドローンなどで上空から散骨(撮影付きもあり) | 約20〜50万円 |

個別チャーター散骨 | 船を一隻貸し切って家族のみで散骨(プライベート形式) | 約30〜70万円 |

合同散骨 | 複数の遺族が合同で同乗し、費用を分担する形式 | 約5〜15万円 |

※費用は地域、船舶サイズ、オプション(献花・撮影・記念品等)によって変動します。

オプション例

・粉骨+パウチ封入:約1〜3万円

・記録用写真・動画撮影:約1〜5万円

・海洋散骨証明書の発行:無料〜数千円

業者への依頼は「安心」「確実」「記録に残る」といった点で、自分での散骨に不安がある方や、家族で納得して穏やかに送り出したい方にとって非常に有効な手段といえます。

まとめ

自分で散骨を行うことは、費用面や自由度の高さから注目される一方、法的ルールや環境への配慮、家族の理解といった慎重な対応が求められる行為です。散骨は節度を持って行えば違法ではありませんが、場所や方法を誤るとトラブルの原因になります。後悔のない選択をするためには、十分な準備と情報収集、そして家族との話し合いが欠かせません。必要に応じて専門業者への依頼も視野に入れ、自分らしい、そして家族にも納得される供養の形を選びましょう。

この記事を共有

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)