「遺言書」と聞くと、高齢者が作成するもの、自分にはまだ必要ないものと考える人も多いかもしれません。しかし、相続トラブルは想像以上に身近であり、遺言書の有無が大きな違いを生む場面が多々あります。もし遺言書がない場合、相続人同士で意見が対立し、家族間に深い溝が生まれることも珍しくありません。また、せっかく遺言書を残しても、形式に不備があると無効になってしまい、本人の意思が実現されないこともあり得ます。

そこで本記事では、「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方」と題して、遺言書の基本知識から、無効を防ぐための具体的な方法まで、わかりやすく深掘りして解説していきます。自分と家族の未来を守るために、ぜひ最後まで読んで、正しい遺言書作成のポイントを押さえてください。

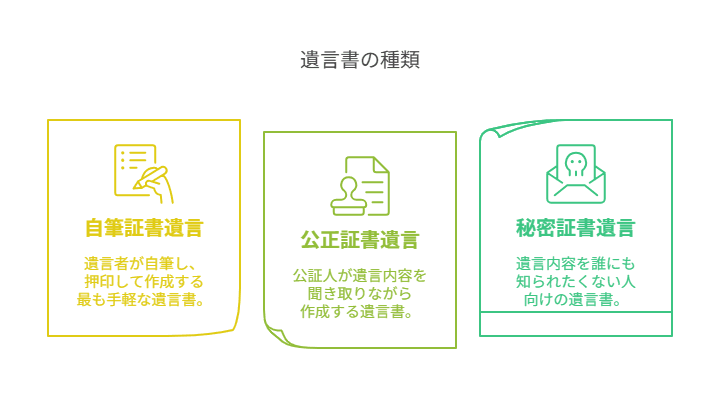

遺言書にはどんな種類がある?

遺言書には、主に以下の3つの種類が存在します。それぞれ特徴や作成方法、メリット・デメリットが異なるため、自分の状況や希望に合った方式を選ぶことが重要です。

1. 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自筆し、押印して作成する最も手軽な遺言書です。作成費用がかからず、自分一人で自由に作成できる点が大きなメリットです。

しかし、法律で定められた方式に厳格に従う必要があり、些細なミスでも無効になるリスクがあります。例えば、日付が曖昧だったり(例:「2025年4月吉日」など)、署名がなかったりすると、せっかく作成しても効力を持たない恐れがあるのです。

メリット

・費用がかからない

・いつでも自由に作成できる

・内容を秘密にできる

デメリット

・書式不備で無効になるリスクが高い

・紛失・偽造・改ざんのリスクがある

・発見されずに埋もれる可能性がある

なお、自筆証書遺言にはこれらのリスクを軽減できる新たな制度も用意されています。

その詳細については、次の章で詳しくご紹介します。

2. 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人役場で、公証人が遺言内容を聞き取りながら作成し、正式な公文書として残す方式です。

法律専門家である公証人が関与するため、形式不備による無効リスクがほぼありません。さらに、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もない点が大きな安心材料です。

メリット

・形式ミスの心配がない

・紛失・改ざんリスクがほぼゼロ

・家庭裁判所の検認手続きが不要

デメリット

・作成に費用がかかる(数万円程度)

・証人2名が必要(内容を知られるリスクあり)

・公証役場に出向く必要がある

確実性を重視する場合には、公正証書遺言を選ぶのが一般的です。

3. 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言内容を誰にも知られたくない人向けの方式です。遺言者が自らまたは他人に依頼して作成し、封をして公証役場で手続きを行います。封印された状態で保管されるため、遺言内容が完全に秘密に保たれるのが特徴です。

メリット

・内容を完全に秘密にできる

・遺言の存在が証明できる

デメリット

・作成手続きが煩雑

・内容に不備があると無効になるリスクがある

・紛失や発見されないリスクがある

ただし近年では、より安全かつ確実に遺言内容を守れる仕組みが整ってきたことから、秘密証書遺言の利用価値は大きく低下しています。

特に、作成手続きの煩雑さや、内容の不備リスクを考慮すると、積極的に選ばれるケースは少なくなってきました。

このように、遺言書にはそれぞれ異なる特徴があります。

特に自筆証書遺言に関しては、新しい保管制度の存在が状況を大きく変えつつあります。

この制度については、次の章で詳しくご紹介しますので、ぜひ続けてご覧ください。

自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、紛失や改ざん、形式ミスによる無効リスクが常につきまといます。

こうした問題を解消するために、2020年7月から開始されたのが「自筆証書遺言書保管制度」です。

これは、法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言を安全に預かり、適切に管理する公的制度です。

自筆証書遺言書保管制度の主な特徴

・安全な保管が可能

自宅での保管に比べ、火災や盗難、紛失などのリスクを大幅に減らすことができます。法務局が厳重に管理するため、安心感が違います。

・検認手続きが不要に

通常、自筆証書遺言は家庭裁判所での「検認」という手続きが必要ですが、保管制度を利用した遺言書はこの検認が不要です。これにより、相続手続きがスムーズに進められます。

・内容の秘密が守られる

遺言書の内容は遺言者本人以外には開示されません(※開示請求がない限り)。そのため、プライバシーも守られます。

・費用がリーズナブル

保管にかかる手数料は1件あたり3900円(2025年4月時点)と、公正証書遺言と比較すると非常に経済的です。

・各地の法務局で利用可能

主要都市だけでなく、多くの地域で利用できるようになっています。ただし、全ての法務局で対応しているわけではないため、事前に確認が必要です。

自筆証書遺言書保管制度の利用方法

1.遺言書を作成

必要な要件を満たした自筆証書遺言を用意します(法定様式に準拠していることが条件です)。

2.予約して法務局へ持参

オンラインまたは電話で事前予約を行い、本人確認書類と遺言書を持参して、法務局で手続きを行います。

3.遺言書の形式チェック

法務局の担当者が、形式的な要件(自筆、日付、署名など)をチェックします。ただし、遺言の「内容」そのものには立ち入りません。

4.保管完了と受理証交付

遺言書が正式に受理・保管されると、受理証が交付されます。この受理証は、将来相続人が遺言書を検索する際に役立ちます。

注意点

・内容のチェックはされないため、法律上無効となる内容が含まれていても気づかれないことがあります。心配な場合は、事前に弁護士や司法書士などに内容確認を依頼するのがおすすめです。

・遺言者本人が直接出向かなければならず、代理人による申請はできません。

この制度の導入によって、今までよりも安全に、そして気軽に自筆証書遺言を活用できる環境が整いました。

自筆証書遺言を検討している人は、積極的にこの制度の利用をおすすめします。

遺言書は誰が作れる?

遺言書は、すべての人が自由に作成できるわけではありません。

法律では、遺言を有効に作成するためには一定の条件を満たしている必要があると定めています。

ここでは、誰が、どのような条件で遺言書を作成できるのかを詳しく解説していきます。

遺言を作成できる年齢制限

遺言書を作成できるのは、満15歳以上の人です。

この年齢制限は、民法961条に明記されています。つまり、15歳の誕生日を迎えた日以降であれば、未成年であっても単独で有効な遺言書を作成することができます。

ただし、未成年者であっても、遺言書の作成に親権者や後見人の同意は不要です。

遺言は本人の単独意思によって自由に行う行為であるため、第三者の承諾を得る必要はないとされています。

遺言能力とは?

遺言をするには、単に年齢だけでなく、「遺言能力」が必要です。

遺言能力とは、自分の行為の結果を理解し、判断する能力を指します。

このため、たとえ15歳以上であっても、重度の認知症や精神疾患などにより意思能力が著しく低下している場合には、遺言書は無効とされる可能性があります。

特に高齢者の場合、遺言作成時の精神状態が後から争われるケースも少なくありません。

トラブルを防ぐために、以下のような対策が有効です。

・遺言作成時に医師による診断書(意思能力ありとするもの)を取得する

・公証人による作成(公正証書遺言)を選択する

・遺言作成の場面を録音・録画して記録を残す

こうした証拠を用意しておくことで、後の相続人間の紛争を防ぐことができます。

成年後見人でも遺言は作成できる?

成年後見制度のもとで、後見人が付いている場合でも、本人に一定の意思能力があれば、遺言書を作成することが可能です。

民法973条では、成年被後見人は事理を弁識する能力を一時的に回復した場合、医師2人以上の立ち会いのもとで遺言ができる旨が定められています。

この場合、立ち会った医師が、本人に遺言能力があったことを証明する書面を作成する必要があります。

ただし、遺言能力の判断は非常に慎重に行われるため、少しでも疑義がある場合は、できる限り公正証書遺言を利用することが望ましいでしょう。

外国人でも遺言書を作成できる?

外国籍の方であっても、日本国内において日本法に則った遺言書を作成することができます。

また、日本人が海外に居住している場合には、現地法または日本法に従った遺言書を作成することも可能です。

どちらの法を適用するかについては、国際私法(法の適用に関する通則法)による判断が必要となるため、海外資産が絡む場合は専門家に相談することが推奨されます。

弁護士に遺言書作成をサポートしてもらうこともできる

遺言書の作成に不安がある場合や、内容が複雑になる場合には、弁護士にサポートを依頼することが可能です。

弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

・法律的に有効な遺言書を確実に作成できる

法律要件を正しく満たした遺言書を作成してもらえるため、無効リスクを避けることができます。

・内容についても適切なアドバイスが得られる

特定の相続人を排除したい場合や、遺留分対策が必要な場合など、個別事情に応じた最適な助言を受けられます。

・後日のトラブルを防ぐ証拠を整えてもらえる

遺言作成時の意思能力に疑いが生じないよう、医師の診断書取得をアドバイスしたり、証拠資料を整えたりする支援も可能です。

・公正証書遺言の作成手続きもサポート

必要に応じて公証人とのやり取りを代行してもらい、手続きをスムーズに進めることができます。

特に、相続人同士の争いが懸念される場合や、複雑な財産分与を考えている場合には、弁護士の関与を検討することをおすすめします。

遺言書の作成手順

遺言書を正しく作成するためには、準備から完成までを慎重に進めることが不可欠です。

ここでは、作成までの流れを3つのパートに分けて詳しく解説します。

遺言書作成に向けた事前準備

まずは、遺言作成の前段階として、次のポイントを押さえて準備を行います。

財産の整理

自分が保有している財産をすべてリストアップしましょう。

代表的なものは以下の通りです。

・不動産(土地・建物)

・預貯金

・株式・投資信託

・生命保険

・自動車や貴金属などの動産

・借金・ローンなどの負債

財産の規模や内容を把握することで、遺言内容が明確になり、漏れや曖昧さを防ぐことができます。

相続人の確認

誰が自分の法定相続人にあたるのかを確認します。

相続人になり得るのは、一般的に次のような人たちです。

・配偶者

・子ども

・直系尊属(父母・祖父母)

・兄弟姉妹

また、家庭環境により相続順位や権利割合が変わるため、正確に把握することが重要です。

遺言内容の検討

・誰にどの財産を相続させるか

・特別な事情に応じた分配(例:介護を担った子どもへの配慮など)

・遺留分の配慮

・付言事項の有無(例:感謝の気持ちなど)

こうした内容をあらかじめ整理しておきましょう。

遺言方式(種類)の選択

財産と相続人の整理、遺言内容の検討ができたら、

どの方式の遺言書を作成するかを選びます。

選択肢は主に次の3つです。

・自筆証書遺言

自分で全文を書き、自筆で作成する方式。費用がかからないが、形式不備のリスクがある。

・公正証書遺言

公証人が関与して作成する方式。費用はかかるが、安全性と確実性が非常に高い。

・秘密証書遺言

内容を秘密にできる方式だが、作成手続きが煩雑であり、現在はほとんど利用されない。

それぞれのメリット・デメリットを比較し、自分に最適な方式を選択してから、実際の作成作業に進むのが正しい流れです。

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言は、比較的手軽に作成できる遺言書ですが、法律で厳格な要件が定められているため、細心の注意が必要です。

自筆証書遺言の必須要件

・全文を自筆で書く

例外として、財産目録のみパソコン等で作成可能(ただし署名押印が必要)

・作成日を記載する

「2025年4月28日」のように、年月日を明確に記載します。

・氏名を自署する

本名で署名する必要があります(略称や芸名は不可)。

・押印する

認印でも可能ですが、できれば実印が望ましいです。

作成時のポイント

・財産の特定を明確に

「○○銀行の普通預金口座番号1234567」など、財産が特定できるように記載します。

・相続人の特定も正確に

「長男 山田太郎」など、氏名を正確に記載しましょう。

・遺留分侵害に注意

特定の相続人に一切相続させない内容を書く場合は、後に遺留分侵害請求がなされる可能性があるため、注意が必要です。

・訂正方法は厳格

訂正には、訂正箇所を二重線で消し、訂正印を押し、訂正内容を明記するなどの手順が必要です。ミスを防ぐため、できるだけ清書してから書き上げましょう。

保管方法

作成後は、紛失や改ざんリスクを防ぐため、次の方法を検討してください。

・自宅の金庫などに厳重に保管する

・信頼できる家族や弁護士に預ける

・自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に預ける

特に法務局保管制度を利用すれば、家庭裁判所での検認手続きが不要になり、相続手続きがスムーズになります。

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、公証人が作成に関与することで、形式不備のリスクを防ぎ、確実性の高い遺言書を残す方法です。

公正証書遺言作成の流れ

1.事前相談・内容整理

財産内容と遺言内容を整理して、公証人または弁護士に相談します。

2.必要書類の準備

・本人確認書類(運転免許証など)

・財産の証明書類(不動産登記簿謄本、預金通帳コピーなど)

・相続人の戸籍謄本、住民票など

3.証人2名の確保

成年であり、利害関係のない人(例:友人、弁護士、司法書士など)を用意します。

証人が見つからない場合、公証役場が紹介してくれることもあります。

4.公証役場で作成

公証人が本人の口述内容をもとに遺言内容をまとめ、本人と証人立ち合いのもと正式な遺言書を作成します。

5.署名・押印・読み聞かせ

内容の読み聞かせ後、遺言者と証人が署名・押印します。

6.原本は公証役場に保管

遺言書の原本は公証役場に厳重に保管されます。本人には正本と謄本が渡されます。

遺言書を作成する際の費用

遺言書を作成するにあたっては、作成方法やサポートの有無によって、かかる費用が大きく異なります。

ここでは、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成費用に加え、弁護士や司法書士など専門家に依頼した場合の費用について、最新情報に基づき詳しく解説します。

自筆証書遺言の費用

基本的には無料

自筆証書遺言は、本人が自力で作成すれば基本的に費用はかかりません。

必要なのは、紙とペンのみです。

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合

より安全に遺言書を保管したい場合には、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用できます。

保管申請手数料:3900円(2025年4月現在)

この制度を利用することで、相続開始時の家庭裁判所による検認手続きが不要になります。

公正証書遺言の費用

公正証書遺言を作成する際には、公証人手数料や証人費用などが必要です。

公証人手数料(財産額に応じた金額)

財産の価額 | 手数料 |

|---|---|

100万円以下 | 5000円 |

100万円超〜200万円以下 | 7000円 |

200万円超〜500万円以下 | 1万1000円 |

500万円超〜1000万円以下 | 1万7000円 |

1000万円超〜3000万円以下 | 2万3000円 |

3000万円超〜5000万円以下 | 2万9000円 |

5000万円超〜1億円以下 | 4万3000円 |

1億円超〜3億円以下 | 4万3000円+超過額5000万円ごとに1万3000円加算 |

3億円超〜10億円以下 | 9万5000円+超過額5000万円ごとに1万1000円加算 |

10億円超 | 24万9000円+超過額5000万円ごとに8000円加算 |

財産額が高くなるほど、手数料も加算される仕組みになっています。

参照:Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか? | 日本公証人連合会

証人謝礼

・証人1名あたり:5000円〜1万円程度

(公正証書遺言作成時には2名の証人が必要です)

専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合の費用【最新情報】

遺言書作成を司法書士や弁護士に依頼する場合には、サポート内容に応じて次の費用が発生します。

項目 | 費用の目安 | 内容 |

|---|---|---|

自筆証書遺言作成支援(弁護士) | 5万〜10万円程度 | 内容アドバイス、形式チェック、作成支援 |

公正証書遺言作成支援(弁護士) | 10万〜20万円程度 | 原案作成、公証人調整、証人手配含む |

自筆証書遺言作成代行(弁護士) | 20万〜30万円程度 | 遺言内容策定、原稿作成、完成まで代行 |

公正証書遺言作成代行(弁護士) | 20万〜40万円程度 | 公証役場調整、証人手配含む総合代行 |

公正証書遺言作成支援(司法書士) | 5万〜10万円程度 | 原案作成、公証役場手続き支援 |

注意点

・弁護士に作成そのものを依頼する場合は、作成支援に比べて料金が大きく上がります。

・財産規模や相続関係の複雑さによっては、追加費用が発生することもあります。

・公証役場への出張や書類取得代行を依頼した場合にも、別途実費がかかることがあります。

それぞれの遺言書を作成・利用する際の注意点

遺言書は、正しく作成・保管しなければ無効となったり、後の相続トラブルを招く恐れがあります。

ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言、それぞれに共通する重要な注意点を、簡潔にまとめます。

自筆証書遺言の注意点

曖昧な記載を避け、財産・相続人を正確に特定する

財産の種類や口座番号、相続人の氏名や生年月日など、誰が何を相続するのかを明確に記載しましょう。

【悪い例】

「預金を長男に渡す」

【良い例】

「○○銀行○○支店 普通預金口座番号1234567の全額を、長男 山田太郎(生年月日○○年○○月○○日)に相続させる」

紛失・改ざんを防ぐ保管方法を選ぶ

・信頼できる第三者(弁護士など)に預ける

・法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する(推奨)

※保管制度を利用すれば、相続開始後の検認手続きも不要になります。

公正証書遺言の注意点

証人への配慮と秘密保持

公正証書遺言では、証人2名が遺言内容を知る立場にあります。

内容を極力知られたくない場合には、弁護士や司法書士など専門家に証人を依頼するとよいでしょう。

手続き・費用の把握

作成には、公証人手数料や証人謝礼などの費用が発生します。

また、公証役場との事前打ち合わせや準備にも一定の時間がかかるため、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。

自筆・公正証書遺言共通の注意点

遺言書は定期的に見直す

・相続人の死亡

・財産内容の大幅な変更

・法改正

こうした変化があった場合には、必ず遺言書の内容を見直しましょう。

遺留分に配慮する

法定相続人には、最低限保障された相続分(遺留分)があります。

これを侵害すると、後に「遺留分侵害額請求」がなされ、相続トラブルの原因となることがあります。

必要に応じて専門家に相談する

自力で作成した場合でも、完成後に弁護士や司法書士に内容をチェックしてもらうことで、無効リスクを大幅に減らせます。

まとめ

遺言書は、自分の大切な意思を確実に遺すために重要な手段ですが、正しく作成しなければ無効になる可能性もあります。

自筆証書遺言は費用をかけずに作成できるメリットがある一方、方式ミスや紛失リスクがつきものです。こうしたリスクを避けるためには、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用も検討すべきでしょう。作成時には、財産や相続人を明確に記載し、必要な要件を正確に満たすことが求められます。

一方、公正証書遺言は、公証人の関与により形式不備のリスクを防ぎ、紛失や改ざんの心配もほとんどありません。作成には手数料や証人の準備が必要ですが、安全性や確実性を重視する場合には非常に有効な方法です。どちらの方法を選んでも、遺言書は一度作成したら終わりではなく、財産内容や相続人関係の変化に応じて定期的な見直しが欠かせません。

また、相続人の遺留分への配慮を忘れると、遺言に基づく円満な相続が実現できない恐れもあります。不安がある場合には、弁護士や司法書士といった専門家に相談することで、無効リスクを回避し、より確実な遺言を遺すことができます。

遺言書作成は、家族に安心を届けるための大切な準備です。後回しにせず、今この時からしっかりと向き合っていきましょう。

この記事を共有