現代社会において、「終活」という言葉が広く認知されるようになりました。終活とは、人生の最期を迎える前に、自分自身の希望や意思を整理し、家族や周囲の人々に迷惑をかけないように準備を進める活動のことを指します。具体的には、エンディングノートの作成、遺言書の準備、財産の整理、葬儀やお墓の計画、医療・介護に関する意思表示などが含まれます。

終活は、単に「死に備える」ものではなく、「生きている今をよりよく過ごす」ための活動です。終活を通じて、これまでの人生を振り返り、現在の生き方を見直し、未来への不安を軽減することができます。また、家族や親しい人々とのコミュニケーションを深め、遺された人々に対する負担を軽減することも大きなメリットです。

この記事では、終活の大切さとは何かを掘り下げ、具体的にどのような準備をすれば良いのかを詳しく解説します。終活の目的や意義、進め方、具体的な準備項目、メリットと注意点、よくある質問など、終活に関するあらゆる情報を網羅しています。

「終活を始めたいけれど、何から手をつければ良いかわからない」「終活の必要性を感じているけれど、どう進めていけば良いのか不安」という方に向けて、分かりやすく丁寧に解説していきます。人生の最期をよりよく迎えるために、今からできる終活を一緒に考えてみましょう。

終活とは?目的と意義を理解しよう

終活とは何か?その定義と重要性

終活とは、「人生の終わりのための活動」を意味する言葉で、自分の最期に向けた準備を行うことを指します。これは単に「死」に備えるものではなく、「よりよく生きるため」の活動でもあります。終活を通じて、これまでの人生を振り返り、今後の人生を充実させるための計画を立てることができます。

具体的な活動内容としては、エンディングノートの作成、財産の整理、遺言書の作成、医療や介護の意思表示、葬儀やお墓の準備、デジタル遺品の整理などが挙げられます。これらを通じて、自分の意思を明確に伝え、遺された家族が困らないようにすることが終活の目的です。

また、終活は家族に対する思いやりでもあります。最期の時を迎えた際に、家族が困ったり、戸惑ったりしないよう、あらかじめ必要な準備を整えることで、精神的な負担を軽減することができます。

なぜ終活が必要なのか?人生の整理と準備のメリット

終活を行うことには、様々なメリットがあります。まず、自分自身の希望や意思を整理することで、安心して日々を過ごせるようになります。例えば、万が一の事態が起きた場合の医療や介護の方針を明確にしておくことで、家族が迷うことなく対応することができます。

また、財産の整理や相続の準備を進めることで、遺産相続におけるトラブルを防ぐことができます。特に、相続に関する問題は家族間の争いに発展するケースが多いため、事前に遺言書を作成したり、エンディングノートに自分の意向を記載しておくことが有効です。

さらに、終活を通じて過去の自分を振り返り、今後の人生をより充実させるきっかけにもなります。終活は「死の準備」だけでなく、「今をよりよく生きる」ための手段でもあります。自分らしい生き方を見つめ直し、人生を前向きに歩んでいくための重要な活動と言えるでしょう。

終活を始める最適なタイミングとは?

終活を始めるタイミングに「早すぎる」ということはありません。むしろ、体力や判断力が十分にあるうちに準備を進めることが理想です。一般的には、定年退職後や子どもが独立したタイミング、あるいは60歳を過ぎた頃から始める人が多いですが、それ以前に始めても問題はありません。

また、病気や事故など、予期せぬ事態に備えるためにも、健康なうちから終活を意識しておくことが大切です。例えば、医療や介護に関する意思表示をまとめておくことで、急な入院や手術の際にも自分の希望を反映した対応が可能になります。

「まだ早い」「元気だから大丈夫」と考えず、万が一の時に備えて、早めに準備を始めることが後悔しない終活の秘訣です。終活は、残された時間を充実させ、家族に対する思いやりを形にする活動でもあります。今すぐにでも始められることから取り組んでみましょう。

終活のメリット

家族の負担を軽減できる

終活を行う最大のメリットは、家族の負担を軽減できることです。自分の最期に向けた準備をあらかじめ進めておくことで、遺された家族が困惑せずに対応でき、精神的な負担を軽減することができます。特に、以下のような場面で効果を発揮します。

医療・介護の意思表示をしておく

延命治療の希望、緩和ケアの方針、介護施設への入居希望などを事前に決めておくことで、家族が迷うことなく判断できます。

葬儀の形式や規模を決めておく

葬儀の形式(家族葬、一般葬、無宗教葬など)や参列者のリスト、遺影の選定、費用の予算を決めておくことで、家族が葬儀の準備に追われず、心穏やかに送り出すことができます。

相続や遺産分配を明確にする

遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを防ぎ、家族間の争いを回避できます。また、財産の整理や相続税対策を行っておくことで、手続きがスムーズに進みます。

家族にとって、突然の不幸は大きなショックと精神的な負担を伴います。その上、様々な手続きや判断が必要になるため、事前に終活を進めておくことは、家族への最大の思いやりと言えるでしょう。

財産相続トラブルを回避できる

終活の大きなメリットの一つに、財産相続トラブルの回避があります。相続を巡るトラブルは、家族間の争いに発展するケースが多く、遺産分割を巡って裁判にまで発展することも珍しくありません。

特に、以下のような場合には、事前に対策を講じておくことが重要です。

不動産が含まれる場合

不動産は分割が難しく、評価額が高いため、遺産分割を巡って争いが起きやすくなります。生前に売却して現金化するか、共有名義にするかなど、事前に方針を決めておきましょう。

特定の相続人に配慮が必要な場合

例えば、介護をしてくれた子どもに多めに遺産を分けたい場合や、事業を継がせたい子どもがいる場合など、遺言書に明確に記載しておくことで、他の相続人とのトラブルを防げます。

再婚や認知した子どもがいる場合

前妻との子ども、再婚相手の連れ子、認知した子どもなど、相続権が複雑になるケースでは、遺言書を作成し、誰にどのくらいの財産を渡すかを明確にしておくことが不可欠です。

遺言書の作成や財産の整理を行うことで、相続人が迷わずに手続きを進められるため、トラブルを未然に防ぐことができます。特に、不動産や株式、事業資産などの評価が難しい財産を持っている場合は、税理士や弁護士に相談する のがおすすめです。

老後の安心と充実した生活につながる

終活を行うことで、老後の安心感と充実感を得ることができます。具体的には、以下のようなメリットがあります。

医療・介護の方針を決めておくことで安心感が得られる

万が一の事態に備え、延命治療の希望や介護施設の選択などをあらかじめ決めておくことで、不安を軽減できます。また、リビングウィルや任意後見契約を活用することで、自分の意思を確実に反映させることができます。

老後資金の計画を立てることで経済的不安を解消できる

年金だけでは不安な場合、貯蓄や資産運用、保険の見直しなどを行い、老後資金の計画を立てることで、経済的な安心感を得られます。

充実した余生を過ごすための計画が立てられる

終活は「死の準備」だけではなく、「今をよりよく生きるため」の活動でもあります。趣味や旅行、ボランティア活動、地域社会への貢献など、やりたいことをリストアップし、充実した老後を送るための計画を立てることができます。

終活を進めることで、老後の不安が軽減され、充実した日々を過ごすことができます。特に、ライフプランを明確にすることで、人生の目標を再確認し、前向きな気持ちで余生を楽しむことができるでしょう。

自分らしい最期を迎えられる

終活の目的の一つに、自分らしい最期を迎えるためというものがあります。誰しも、自分の人生の幕引きを自分らしく迎えたいと願うものです。終活を通じて、以下のような準備を行うことで、自分の意思を反映させた最期を迎えることができます。

エンディングノートの活用

エンディングノートを作成し、葬儀の形式、遺影の選定、参列者リスト、感謝の言葉、遺品の処分方法などを記載しておくことで、自分らしい送り方を実現できます。

葬儀の事前予約や生前契約

近年、生前に葬儀社と契約を結ぶ「生前予約」や「プレニード契約」が増えています。自分の希望通りの葬儀を実現でき、家族の負担も軽減されます。

遺言書の作成

自分の財産をどのように分配するかを明確に記載することで、自分の意思を確実に反映させることができます。また、感謝の気持ちやメッセージを遺言書に添えることで、家族に温かい思いを伝えることができます。

終活は、単に死に備えるだけでなく、「自分らしい生き方を貫く」ための活動でもあります。自分らしい最期を迎えるために、今からできる準備を始めてみましょう。

終活の落とし穴と気を付けるべきポイント

終活は、人生の最期をよりよく迎えるための準備ですが、進め方を誤ると思わぬ落とし穴 に陥ることがあります。特に、以下のような点に注意して進めることが重要です。

エンディングノートの内容に法的効力がない

エンディングノートは、自分の意思や希望を記載する便利なツールですが、法的効力はありません。そのため、以下のような内容については、エンディングノートに書いておくだけでは効力を発揮しません。

遺産分配の指示

エンディングノートに「○○に不動産を相続させる」と書いても、法的効力はなく、遺産分割協議で決められることになります。

葬儀の形式や遺影の指定

希望として家族に伝えることはできますが、必ずその通りに実施される保証はありません。

デジタル遺品のアカウント削除

SNSのアカウント削除やデジタル遺品の管理には、各サービスの規約に従った手続きが必要です。

エンディングノートを活用する際は、法的効力がないことを理解した上で、あくまで意思を伝えるツールとして利用することが大切です。特に、遺産分配については、公正証書遺言 を作成することで法的効力を持たせることができるため、遺言書の作成を検討しましょう。

遺言書の不備

遺言書は、相続トラブルを防ぐために有効な手段ですが、書き方に不備があると無効になる 場合があります。特に、自筆証書遺言を作成する際は、以下の点に注意してください。

全文を自筆で書く

パソコンやワープロで作成したものは無効になります。手書きで、本人が自ら書くことが条件です。

日付を明記する

日付がない場合、無効になることがあります。特に、「○月吉日」などの曖昧な表現は避け、正確な日付を書きましょう。

署名と押印をする

本人の署名と実印または認印の押印が必要です。署名がない場合、無効になります。

加筆修正には署名が必要

訂正箇所には二重線を引き、訂正した箇所の近くに署名を行い、押印することで有効になります。

遺言書の不備によって相続トラブルが発生するケースが多いため、公正証書遺言 の作成を検討するのがおすすめです。公証人の立ち会いのもとで作成するため、形式不備による無効のリスクが低く、法的効力が高いのが特徴です。

財産の未整理

終活を行う際、財産の整理が不十分だと、相続トラブルの原因になります。特に、以下のようなケースがトラブルに発展しやすいです。

不動産の共有名義

不動産を複数の相続人で共有名義にすると、売却や利用方法を巡って意見が対立することが多いです。

隠れた財産の存在

生前に財産を整理せず、隠れた財産(預金口座、株式、不動産)が後から見つかった場合、相続人間で争いが起きる可能性があります。

負の財産(借金や未払いの税金)の存在

借金や未払いの税金などの負債がある場合、相続人に負担がかかります。特に、不動産を相続した場合、固定資産税や管理費が発生するため、事前に負債を確認しておくことが重要です。

財産の未整理を防ぐためには、以下のような対策を講じましょう。

財産目録の作成

預貯金、不動産、有価証券、保険、借金など、すべての財産を一覧にまとめ、相続人が把握できるようにしておきます。

専門家のアドバイスを受ける

弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など、各分野の専門家に相談することで、スムーズな財産整理が可能です。

生前贈与の活用

相続税対策として、生前贈与を活用することで、相続時の負担を軽減できます。ただし、贈与税が発生する場合があるため、税理士に相談するのがベストです。

家族との話し合い不足

終活を進める際、家族との話し合いが不足していると、誤解や行き違いが生じ、トラブルに発展することがあります。特に、以下のようなケースで問題が発生しやすいです。

遺言書の内容を誰にも知らせていない

突然、遺言書が開示され、内容が想定外だった場合、相続人が納得せず、争いになることがあります。

葬儀の形式やお墓の場所について意見が分かれる

故人の希望が家族に伝わっていないと、葬儀の形式やお墓の場所について家族間で意見が対立することがあります。

相続人間の関係性が悪化する

特定の相続人に多くの財産を分け与える場合や、家族間の立場の違い(例:長男と次男の関係など)がある場合、相続がきっかけで関係が悪化することがあります。

家族との話し合い不足を防ぐためには、終活の段階で、家族と率直に話し合い、自分の意思を伝える ことが重要です。特に、遺言書の内容や医療・介護の方針については、事前に家族全員に共有し、理解を得ておくことがトラブルを防ぐポイントです。

終活を前向きに考えるための心構え

終活という言葉には、人生の終わりを準備するという意味が含まれているため、ネガティブなイメージを持たれがちです。しかし、終活は「死に備える」だけでなく、「今をよりよく生きる」ための活動でもあります。終活を前向きに捉えるためには、以下のような心構えを持つことが大切です。

終活は「人生の総まとめ」ではなく「新たなスタート」

終活は、過去の人生を振り返り、今後の生き方を見つめ直す機会です。これは決して「人生の総まとめ」ではなく、「新たなスタート」を切るための活動と考えることができます。

過去を振り返り、今を大切にする

終活を通じて、これまでの人生を振り返ることで、感謝の気持ちが芽生え、今を大切に生きる意識が高まります。特に、写真の整理や自分史の作成を通じて、過去の経験や出会いを振り返ることで、前向きな気持ちが生まれます。

未来への計画を立てる

終活は、過去の整理だけでなく、これからの人生をどう充実させるかを考えるきっかけでもあります。趣味や旅行、社会貢献、ボランティア活動など、今後やりたいことをリストアップし、積極的に取り組むことで、充実した人生を送ることができます。

家族との関係を深める

終活を通じて、家族や友人との対話が増え、お互いの思いや価値観を共有することができます。特に、エンディングノートを活用して自分の思いを伝えることで、家族の絆が深まり、後悔のない人生を歩めるようになります。

終活は、過去の人生を振り返るだけでなく、未来への前向きな計画を立てるための活動です。自分らしく、充実した人生を送るために、終活をポジティブに捉えましょう。

終活は「不安を解消するための手段」

終活を前向きに考えるためには、不安を解消する手段 として捉えることがポイントです。人は誰しも「老後の生活」「病気や介護の不安」「死後のこと」について漠然とした不安を抱えていますが、終活を通じて具体的に準備を進めることで、不安を軽減することができます。

老後の生活設計を立てることで安心感を得る

老後資金の計画を立てたり、医療・介護の方針を明確にしておくことで、経済的不安や健康面での不安を解消できます。特に、ファイナンシャルプランナーに相談し、ライフプランを明確にすることで、安心して老後を過ごせるようになります。

自分の意思を明確にしておくことで心の負担を軽減

エンディングノートを活用して、医療・介護の希望、葬儀の形式、遺産分配の意向などを事前に記録しておくことで、万が一の事態にも慌てることなく、自分の意思を反映させることができます。

家族への負担を減らすことで安心感を得る

自分が亡くなった後のことを考えると、家族に迷惑をかけたくないという思いが生まれます。終活を通じて、遺品整理や相続の準備を進めておくことで、家族への負担を軽減でき、安心感を得ることができます。

終活は、「死」に対する不安を解消するための準備ではありますが、それ以上に、今をより安心して充実して生きるための手段です。不安を取り除き、前向きな気持ちで日々を過ごすために、終活を活用しましょう。

終活をポジティブに進めるための具体的な方法

終活を前向きに進めるためには、ネガティブなイメージを払拭し、楽しみながら進めることがポイントです。以下のような方法を試してみましょう。

終活セミナーやイベントに参加する

終活に関するセミナーやワークショップに参加することで、同じ考えを持つ仲間と交流できます。また、専門家からのアドバイスを受けることで、不安が軽減され、前向きな気持ちで進められます。

自分史を作成する

終活の一環として、自分の人生を振り返り、自分史を作成することで、過去の経験を肯定的に捉えられるようになります。また、家族や友人に自分史をプレゼントすることで、思い出を共有し、絆を深めることができます。

エンディングノートをアレンジして作成する

エンディングノートは、決まった形式にとらわれず、写真やイラストを加えたり、メッセージを添えたりして、楽しく作成することができます。特に、感謝の気持ちや思い出のエピソードを記載することで、家族に温かい思いを伝えることができます。

ポジティブな目標を設定する

終活は、過去の整理だけでなく、未来に向けたポジティブな目標を設定することが大切です。例えば、「旅行を楽しむ」「新しい趣味に挑戦する」「社会貢献活動に参加する」など、ワクワクする目標を立てることで、終活が楽しいものになります。

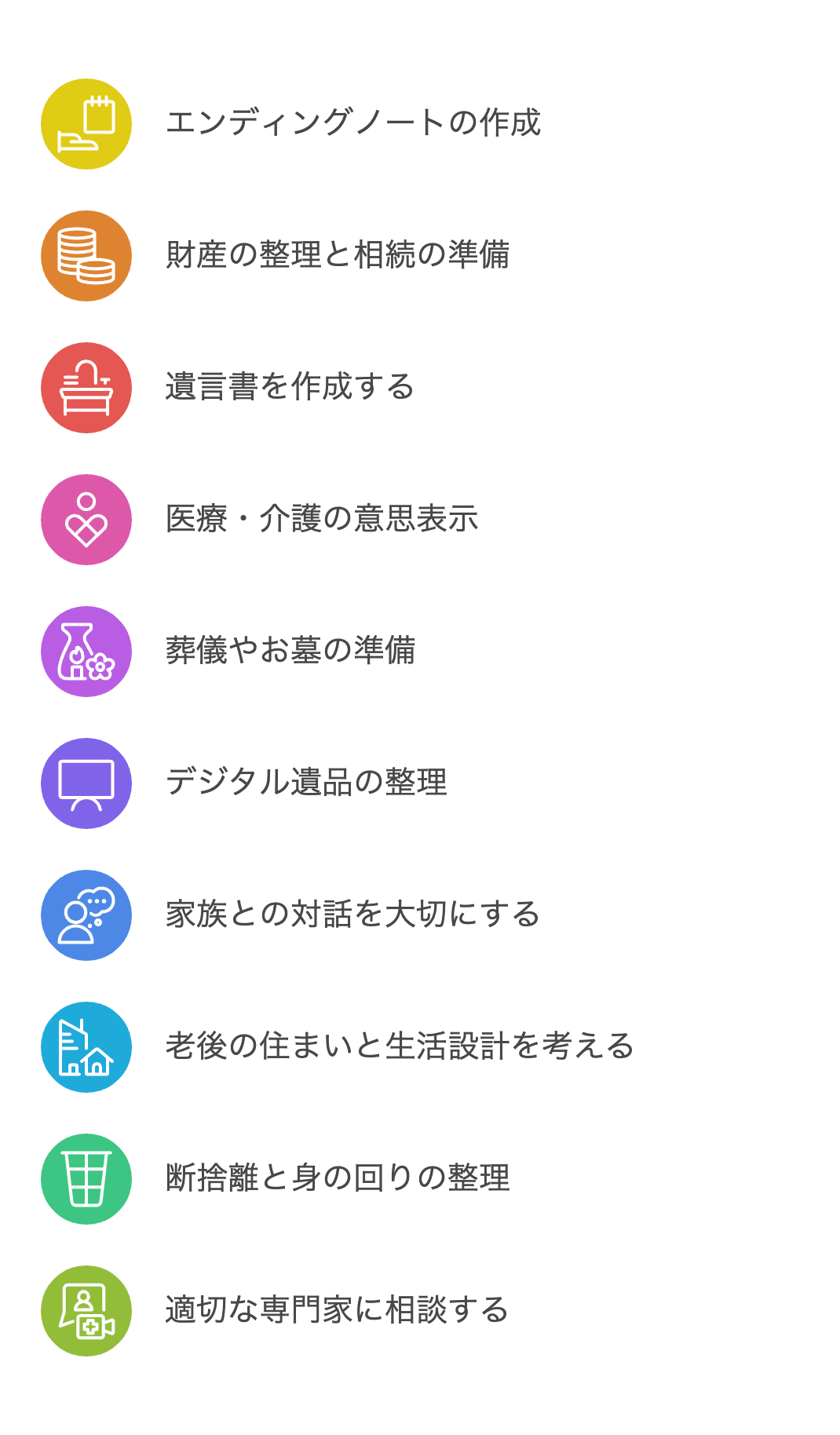

終活で大切なこと10選

① エンディングノートの作成

エンディングノートとは、自分の希望や意思を記録しておくノートのことで、終活において最も基本的かつ重要なツールです。具体的には、医療・介護の方針、葬儀の希望、財産の一覧、連絡先リスト、SNSアカウントの情報などを記載します。

エンディングノートを作成することで、自分の意向を明確に家族に伝えることができ、万が一の時に家族が迷わずに対応できるようになります。また、遺言書と異なり法的拘束力はありませんが、自分の思いや価値観を自由に表現できるため、精神的な整理にもつながります。

エンディングノートは市販のものを利用するのが一般的ですが、自分で項目をアレンジして作成することも可能です。定期的に内容を見直し、変更があった場合は必ず更新しましょう。

② 財産の整理と相続の準備

財産の整理は、終活において非常に大切なステップです。預貯金、不動産、有価証券、生命保険、年金などの資産を一覧にまとめることで、遺産相続の際に家族が困らないように準備を進めます。

また、相続トラブルを防ぐために、遺言書を作成することが有効です。特に、不動産の分配や特定の相続人への配慮が必要な場合は、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

さらに、生前贈与を活用することで、相続税の節税対策を行うことも可能です。信託や保険を利用することで、資産の承継をスムーズに行うことができます。財産の整理と相続の準備は、家族の負担を軽減し、トラブルを未然に防ぐために欠かせない終活の一部です。

③ 遺言書を作成する

遺言書は、法的効力を持つ書面であり、財産の分配方法や遺産相続に関する希望を明確に記載します。遺言書を作成することで、家族間の争いを防ぎ、自分の意思を確実に反映させることが可能です。

遺言書には、以下の3種類があります。

自筆証書遺言

自分で全文を手書きする形式。費用がかからないが、形式に不備があると無効になるリスクがある。

公正証書遺言

公証人の立ち会いのもと作成する形式。法的効力が強く、保管も安全だが、手数料が発生する。

秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま、公証人に署名を証明してもらう形式。秘密性は高いが、法的な確認が必要。

自分の状況に合わせて、適切な形式を選びましょう。また、遺言書の内容は定期的に見直し、必要に応じて修正することが大切です。

④ 医療・介護の意思表示

終活において、医療や介護に関する意思表示を明確にしておくことは非常に重要です。具体的には、延命治療の希望や緩和ケアの方針、介護施設への入居希望などをあらかじめ決めておくことで、家族が迷うことなく対応できます。

この意思表示には、以下の手段があります。

リビングウィル

終末期医療に関する希望を記載する文書。

任意後見契約

判断能力が低下した場合に備え、信頼できる人物に自身の医療や介護の判断を委任する契約。

自分の意志をしっかりと伝えるために、エンディングノートにも医療・介護に関する希望を記載しておきましょう。また、家族と話し合いを行い、意思を共有することも重要です。

⑤ 葬儀やお墓の準備

葬儀やお墓の準備も終活において欠かせない要素です。具体的には、葬儀の規模や形式、参列者リスト、遺影の選定、遺言として残したい言葉などを決めておくことで、家族の負担を軽減することができます。

また、お墓の準備としては、墓地の購入や永代供養、散骨など、自分の希望に合わせて選択肢を検討しましょう。近年では、樹木葬や納骨堂など、従来のお墓以外の選択肢も増えているため、ライフスタイルに合った方法を選ぶことができます。

葬儀費用やお墓の維持費についても、事前に予算を設定しておくことで、家族に金銭的な負担をかけずに済みます。エンディングノートに詳細を記載しておくことで、家族が希望通りに葬儀を執り行えるようになります。

⑥ デジタル遺品の整理

近年、終活において注目されているのが「デジタル遺品」の整理です。デジタル遺品とは、故人が生前に使用していたパソコンやスマートフォン、SNSアカウント、オンラインバンキング、クラウドストレージなど、デジタル上に残されたデータやアカウントのことを指します。

デジタル遺品の整理を怠ると、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

個人情報の流出

SNSアカウントが放置され、不正アクセスによって情報が漏洩するリスク。

金銭的なトラブル

オンラインバンキングやクレジットカードの自動引き落としが続き、不要な支払いが発生する。

相続手続きの困難化

故人の財産情報がデジタル化されている場合、相続人が内容を把握できず、相続手続きが滞る。

これらの問題を防ぐために、デジタル遺品の整理は非常に重要です。具体的には、以下の手順で進めていきましょう。

デジタル遺品の棚卸し

パソコン、スマートフォン、SNSアカウント、クラウドストレージ、オンラインバンキングなど、すべてのデジタル資産をリストアップします。

アカウント情報の整理

各アカウントのログイン情報(ID、パスワード)をまとめておきます。ただし、セキュリティの観点から、エンディングノートには書かず、信頼できる人物に口頭で伝えるか、専門のデジタル遺品管理サービスを利用することを推奨します。

不要なアカウントの解約・削除

使用していないアカウントやサービスは、事前に解約または削除しておくことで、死後の管理が楽になります。

データのバックアップと処分

重要なデータはバックアップを取り、不要なデータは完全に削除しておきます。パソコンやスマートフォンを譲渡する場合は、データを完全に消去してから渡しましょう。

また、SNSアカウントについては、各プラットフォームごとに「メモリアル設定」や「アカウント削除手続き」が用意されていることが多いため、事前に確認しておくことが大切です。FacebookやInstagramでは、故人のアカウントを追悼アカウントに変更することが可能で、これによりアカウントの乗っ取りを防ぐことができます。

デジタル遺品の整理は、現代の終活において欠かせない作業です。事前に整理しておくことで、遺された家族が困ることなく、安心して対応することができます。

⑦ 家族との対話を大切にする

終活において最も大切なことの一つが、家族との対話 です。自分の最期についての意思や希望を明確にしておくことで、遺された家族が困惑せず、スムーズに対応できるようになります。しかし、日本では死に関する話題をタブー視する傾向があり、家族と終活について話し合うことに抵抗を感じる人も少なくありません。

それでも、家族との対話を避けてしまうと、以下のような問題が発生する可能性があります。

・医療や介護の方針が分からず、家族が困惑する

・葬儀の形式や規模について家族間で意見が対立する

・相続トラブルが発生し、家族関係が悪化する

これらを未然に防ぐためにも、家族と率直に話し合い、自分の意思を共有することが重要です。

家族との対話をスムーズに進めるコツ

話し合うタイミングを選ぶ

終活の話題は重い内容を含むため、家族がリラックスしている時や、家族全員が揃っている場面を選びましょう。例えば、家族旅行中の宿泊先や、お正月やお盆などの親戚が集まるタイミングが良いでしょう。

ポジティブな視点で伝える

終活は「死に備える」だけでなく、「今をよりよく生きるため」の活動でもあります。自分の人生をより充実させるための計画であることを前向きに伝え、家族に心配をかけないよう配慮しましょう。

エンディングノートを活用する

エンディングノートを使って、自分の意思を文章として残すことで、家族が内容を理解しやすくなります。ノートを見せながら話すことで、会話のきっかけを作りやすくなります。

家族の意見を尊重する

自分の希望を伝えるだけでなく、家族の意見も尊重しながら進めることで、話し合いが円滑に進みます。特に、葬儀の形式や相続については、家族の考え方を理解しておくことが大切です。

対話のポイント:医療・介護、葬儀、相続について話す

家族との対話では、以下のポイントについて具体的に話し合うことをおすすめします。

医療・介護の方針

延命治療の希望、介護施設への入居の有無、自宅での介護を希望するかどうかなど。

葬儀の形式と規模

無宗教葬、家族葬、一般葬のどれを希望するか、参列者の人数、遺影の選定、葬儀費用の予算など。

相続と遺産分配

財産の分配方法、特定の相続人への配慮、遺言書の内容、相続税の支払い方法など。

これらの内容をあらかじめ話し合っておくことで、万が一の時に家族が混乱せず、スムーズに対応することができます。特に、相続に関する内容はトラブルに発展しやすいため、遺言書を作成する前に家族全員で意見を共有することが重要です。

家族との対話を通じて得られるメリット

家族との対話を行うことで、以下のメリットを得ることができます。

自分の意思を正確に伝えることができる

エンディングノートに書いておくだけでなく、直接口頭で伝えることで、誤解や行き違いを防げます。

家族の不安を軽減できる

自分の希望を事前に共有することで、家族は万が一の時に迷うことなく対応できます。特に、医療や介護に関する方針が明確であれば、緊急時の判断に役立ちます。

家族の絆を深めることができる

終活を通じて、お互いの思いや価値観を共有することで、家族の絆が深まります。また、家族全員が同じ認識を持つことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

⑧ 老後の住まいと生活設計を考える

終活において、老後の住まいと生活設計を考えることは非常に重要です。高齢化社会が進む中、年齢とともに体力や判断力が低下する可能性があるため、快適かつ安全に暮らせる環境を事前に準備しておくことが大切です。また、介護が必要になった場合や、万が一の緊急時に備えることも考慮しなければなりません。

老後の住まいについては、以下の選択肢があります。

自宅での生活

慣れ親しんだ自宅で暮らす選択。バリアフリー化や見守りサービスの導入が必要。

高齢者向け住宅への住み替え

サービス付き高齢者向け住宅やシニア向け賃貸住宅など、介護サービスが充実している施設への住み替え。

介護施設への入居

介護が必要になった場合に備え、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、グループホームなどの介護施設を検討。

二世帯住宅での同居

家族と同居することで、安心感や支援が得られる。ただし、家族間の関係性やプライバシーの確保が課題となる場合がある。

自宅での生活を続けるためのポイント

自宅での生活を希望する場合、バリアフリー化 と 見守りサービスの導入 が重要です。年齢とともに足腰が弱くなったり、視力が低下したりするため、転倒事故を防ぐための対策が必要です。

バリアフリー化

段差の解消、手すりの設置、床材の滑り止め加工、浴室やトイレの改装など。

見守りサービスの導入

センサーやカメラを利用して、家族が遠隔で見守れるサービスを導入する。緊急時に自動通報するシステムも有効。

介護保険の利用

介護保険を活用することで、住宅改修費用の一部が補助される場合があります。自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

自宅での生活を続けるためには、健康状態の維持が不可欠です。定期的な健康診断、バランスの取れた食生活、適度な運動を心がけ、心身ともに元気に過ごせる環境を整えましょう。

高齢者向け住宅への住み替えを検討する

高齢者向け住宅への住み替えは、介護が必要になった場合や、家族の負担を軽減したい場合に有効な選択肢です。代表的な施設には以下のようなものがあります。

サービス付き高齢者向け住宅

バリアフリー設計で、生活支援サービスが提供される賃貸住宅。比較的自立した生活が可能で、緊急時の対応があるため安心。

シニア向け分譲マンション

シニア世代専用のマンションで、充実した共用施設やイベントがあり、交流の場が豊富。バリアフリー設計で快適に過ごせる。

ケアハウス

低所得者向けの福祉施設で、生活支援や食事の提供が受けられる。比較的安価で入居できるが、介護サービスの内容に制限がある場合がある。

住み替えを検討する際は、施設の見学や体験入居を行い、実際の生活環境を確認することが重要です。また、入居費用や月額費用の確認、施設の運営状況や評判もチェックしておきましょう。

介護施設への入居を視野に入れる

介護が必要になった場合に備え、介護施設への入居を視野に入れておくことも終活の一部です。特に認知症のリスクがある場合や、身寄りがない場合には、早めに準備を進めることが望ましいです。

特別養護老人ホーム

要介護認定を受けた高齢者が入居可能。公的施設のため、費用が比較的安価だが、入居待ちが長いことが多い。

有料老人ホーム

民間が運営する施設で、介護付き、住宅型、健康型の3種類がある。費用は高めだが、サービスが充実している。

グループホーム

認知症高齢者向けの施設で、少人数で家庭的な環境で生活する。認知症ケアに特化しているが、費用が高めのケースが多い。

介護施設を選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。

入居条件の確認

要介護度や年齢制限、入居に必要な書類などを確認。

費用の比較

入居一時金、月額費用、介護サービスの追加料金などを比較検討する。

施設の雰囲気とスタッフの対応

見学時に、スタッフの対応や入居者の様子を確認し、施設の雰囲気が自分に合っているかを確認する。

老後の生活設計を考えるポイント

老後の生活設計を考える際には、資金計画 と ライフプランの明確化 が必要です。特に、年金だけでは生活費を賄えない場合があるため、貯蓄や投資、保険の見直しを行い、万が一の事態にも対応できるようにしておきましょう。

老後資金の見積もり

生活費、医療費、介護費用、娯楽費用などを見積もり、必要な資金を計算する。

収入源の確認

年金、貯金、投資、保険金、退職金など、老後の収入源を把握し、不足分を補うための対策を考える。

ライフプランの明確化

趣味や旅行、ボランティア活動など、充実した老後を過ごすための計画を立てる。特に社会参加の場を見つけることで、孤独感を防ぎ、精神的な充実感を得られる。

老後の住まいや生活設計を事前に考えることで、不安を減らし、安心して日々を過ごせるようになります。今からできることを少しずつ準備していきましょう。

⑨ 断捨離と身の回りの整理

終活において、断捨離と身の回りの整理 は非常に重要なステップです。生前に自分の持ち物を整理することで、遺された家族が遺品整理に困ることなく、スムーズに対応できます。また、断捨離を行うことで、生活空間がスッキリし、心身の健康にも良い影響を与えます。

断捨離とは、物への執着を手放し、本当に必要なものだけを残すことで、生活をシンプルにする考え方です。物を減らすことで、掃除や管理が楽になり、日常生活の効率も向上します。終活としての断捨離は、単に物を捨てるだけでなく、人生の棚卸し という意味も持っています。

断捨離を進める際のポイント

無理せず少しずつ進める

一度に全てを整理しようとすると、精神的な負担が大きくなります。まずはクローゼットや押し入れ、本棚など、狭い範囲から始め、少しずつ進めていきましょう。

思い出の品は最後に整理する

写真や手紙、思い出の品は感情が絡むため、最初に手をつけると断捨離が進まなくなります。日用品や洋服、書類など、感情に左右されにくいものから取り掛かりましょう。

「捨てる・譲る・売る・残す」を明確にする

整理する際には、以下の4つのカテゴリーに分けて進めるとスムーズです。

捨てる:壊れているもの、使わないもの、今後も使用予定がないもの。

譲る:家族や友人に喜ばれるもの、必要としている人に役立つもの。

売る:価値があるもの、中古市場で需要があるもの。リサイクルショップやネットオークションを活用。

残す:今後も必要なもの、自分にとって価値があるもの。

思い出の品の整理:感謝を込めて手放す

思い出の品は、断捨離の中でも最も難しいカテゴリーの一つです。写真、手紙、プレゼント、旅行のお土産など、感情がこもったものを処分するのは容易ではありません。しかし、過去の思い出に執着しすぎると、現在を生きることが難しくなってしまいます。

思い出の品を整理する際のポイントは、「感謝を込めて手放す」ことです。例えば、以下の方法を試してみてください。

写真に撮ってデジタル化する

実物を手放す代わりに、写真を撮ってデジタルデータとして保存することで、思い出を残しつつスペースを確保できます。

アルバムやスクラップブックにまとめる

バラバラに保管されている写真や手紙をまとめることで、すっきり整理できます。自分史を作成する感覚でまとめると、楽しみながら進められます。

感謝の気持ちを言葉にする

手紙やプレゼントなど、思い出の品に対して感謝の気持ちを言葉にしてから手放すことで、後悔を感じにくくなります。

思い出の品を整理することで、過去を振り返り、自分の人生を見つめ直すきっかけになります。また、手放すことを通じて、未来に向けた前向きな気持ちが生まれることもあります。

不要なものを売る・譲る:リサイクルと寄付の活用

断捨離で不要になったものは、ただ捨てるのではなく、売る か 譲る という選択肢を検討しましょう。

フリマアプリやリサイクルショップを活用

まだ使えるものや価値のあるものは、フリマアプリ(メルカリ、ラクマなど)やリサイクルショップを活用して売却しましょう。特にブランド品や家電製品、本やCDは需要が高いため、思わぬ収入になることがあります。

寄付やリユースを検討

衣類や日用品、家具などは、福祉施設やNPO団体に寄付することで、誰かの役に立てることができます。特に災害支援や社会貢献に繋がるため、気持ちよく手放すことができます。

家族や友人に譲る

思い出の品や大切なものを家族や友人に譲ることで、思い出を共有し、受け継いでもらうことができます。ただし、押し付けにならないよう、相手の意向を尊重して譲りましょう。

断捨離を進めることで得られるメリット

断捨離を行うことで、以下のメリットが得られます。

心の整理ができる

物を整理することで、過去の思い出や未練を整理し、心の中もスッキリとします。特に、長年抱えていた悩みや後悔を手放すきっかけになります。

家族の負担を軽減できる

自分が亡くなった後、遺品整理で家族が苦労することを避けることができます。特に、大量の物や価値の分からない品を残すと、家族が判断に困ることが多いため、事前に整理しておくことが大切です。

生活空間が整い、快適になる

物が少なくなることで、部屋がスッキリと片付き、掃除や整理整頓が楽になります。生活動線がスムーズになり、暮らしやすい環境が整います。

前向きな気持ちで終活を進められる

断捨離を通じて、過去を手放し、未来に向けて前向きな気持ちを持てるようになります。終活は「死の準備」ではなく、「よりよく生きるための準備」であることを実感できるでしょう。

⑩ 適切な専門家に相談する

終活を進めるにあたって、適切な専門家に相談すること は非常に重要です。特に、相続や遺言書の作成、財産管理、介護に関する契約など、専門知識が必要な分野については、プロのサポートを受けることでトラブルを未然に防ぐことができます。

終活に関わる専門家には、以下のような職種があります。

弁護士

遺言書の作成、相続トラブルの解決、成年後見制度の利用など、法的な手続き全般をサポート。

税理士

相続税や贈与税の申告、節税対策、財産の評価など、税務に関するアドバイスを提供。

司法書士

遺言書の作成支援、不動産の名義変更、相続登記、遺産分割協議書の作成など。

ファイナンシャルプランナー(FP)

老後資金の計画、保険の見直し、資産運用のアドバイスなど、ライフプラン全般の相談に対応。

行政書士

遺言書の文案作成、死後事務委任契約の作成、エンディングノートの書き方アドバイスなど。

不動産鑑定士

不動産の評価、不動産売却時のアドバイス、相続不動産の有効活用法の提案など。

終活は多岐にわたる分野をカバーしているため、複数の専門家に相談する のが一般的です。例えば、遺言書の作成については弁護士に、相続税の対策については税理士に、不動産の名義変更については司法書士に相談するなど、それぞれの分野のプロに任せることで、スムーズかつ確実に進めることができます。

専門家に相談するタイミング

専門家に相談するタイミングは、以下のような場面が考えられます。

遺言書を作成する時

特に相続トラブルを避けたい場合や、相続人に不公平が生じる可能性がある場合は、弁護士に相談するのがベストです。

相続税の節税対策を考える時

財産の種類や額によって相続税が大きく変わるため、早めに税理士に相談して、効果的な節税対策を行いましょう。

認知症や判断能力の低下が心配な時

任意後見契約や財産管理委任契約を検討する場合、司法書士や弁護士に相談することで、将来のトラブルを防げます。

不動産を売却または相続する時

不動産の評価や名義変更には専門知識が必要なため、不動産鑑定士や司法書士に相談するのが適切です。

老後の資金計画や保険の見直しをする時

ファイナンシャルプランナーに相談することで、無理のない資金計画を立て、老後の生活設計を安心して進めることができます。

終活は、早めに専門家に相談すること で、問題を未然に防ぎ、スムーズに進められます。特に遺言書の作成や相続税対策は、事前準備が重要ですので、早めに動き始めましょう。

専門家の選び方とポイント

実績と専門知識を確認する

専門家を選ぶ際には、過去の実績や専門知識を確認しましょう。特に相続や遺言書作成に強い弁護士や税理士を選ぶことで、安心して任せることができます。

相談内容に応じた専門家を選ぶ

終活は多岐にわたるため、相談内容に応じて適切な専門家を選ぶことが大切です。例えば、不動産の名義変更は司法書士に、相続税の申告は税理士に相談するなど、専門分野ごとに分けて依頼しましょう。

初回相談を活用する

多くの専門家は初回相談を無料で行っている場合があります。気軽に相談できるため、複数の専門家に話を聞いて比較検討することをおすすめします。

信頼できる人からの紹介を活用する

信頼できる知人や家族、友人からの紹介を受けることで、安心して依頼できる専門家に出会える可能性が高まります。特に、実際に相談した経験のある人からの紹介は信頼性が高いです。

費用を確認する

専門家に依頼する際には、事前に費用の確認を行いましょう。特に、弁護士や税理士は料金体系が異なる場合があるため、見積もりを取り、納得した上で依頼することが大切です。

専門家に相談することで得られるメリット

法的なトラブルを未然に防げる

相続や遺言書作成、成年後見制度の利用など、法的な問題が絡む場合、専門家のアドバイスを受けることで、後々のトラブルを防げます。

複雑な手続きをスムーズに進められる

相続登記や相続税の申告など、煩雑な手続きを専門家が代行することで、手間を省きスムーズに進められます。

最新の法律や制度に対応できる

税制改正や法改正など、最新の情報に基づいたアドバイスを受けることで、より有利な対策を講じることができます。

精神的な負担を軽減できる

専門家に相談することで、終活に伴う不安やストレスを軽減し、安心して準備を進められます。

終活に関するよくある質問

終活は、「人生の最期をよりよく迎えるための準備」として注目されていますが、具体的に何をすればいいのか、いつから始めるべきか など、疑問を持つ人も多いです。ここでは、終活に関するよくある質問 に対して、分かりやすく回答していきます。

終活は何歳から始めるべき?

終活を始めるタイミングは人それぞれですが、一般的には60歳前後から始める人が多いです。特に、定年退職後や子どもが独立したタイミングは、自分自身と向き合う時間が増えるため、終活を始める良いタイミングと言えます。

60歳前後が目安

定年退職後は、人生の節目として終活を考える人が増えます。特に、老後の生活設計や相続対策を考えるタイミングとして最適です。また、健康状態が安定しているうちに準備を進めることで、安心して老後を過ごせます。

早めに始めるメリット

終活は、早めに始めることで選択肢が広がります。特に、老後の住まいや介護施設の選択、財産の整理など、余裕を持って進められるため、納得のいく決断ができます。また、認知症などで判断能力が低下する前に、自分の意思を明確に伝えておくことが大切です。

40〜50代でも始めてOK

最近では、40〜50代から終活を始める人 も増えています。特に、親の介護を経験した世代は、自分自身の終活について考えるきっかけになります。また、40〜50代で始めることで、老後資金の計画を早めに立てられるため、経済的な不安を軽減できます。

終活を始める年齢に決まりはありませんが、早めに準備を始めることで、より充実した人生を送れます。自分自身のライフステージに合わせて、無理のないタイミングで始めましょう。

エンディングノートと遺言書の違いは?

エンディングノートと 遺言書は、どちらも自分の意思を伝えるためのツールですが、法的効力の有無や記載内容が異なります。

エンディングノート

法的効力はない

エンディングノートは、あくまで自分の思いや希望を伝えるためのツールであり、法的効力はありません。そのため、相続や遺産分配について記載しても、法的拘束力はない 点に注意が必要です。

自由に記載できる

エンディングノートは、形式が決まっておらず、自由に記載できます。特に、葬儀の形式、遺影の選定、医療・介護の希望、感謝のメッセージなど、遺言書には書けないこと を残せるのが特徴です。

家族への思いや感謝を伝えられる

エンディングノートは、法的な手続きというよりも、家族への思いや感謝の気持ちを形にする ためのツールです。特に、家族に対する感謝の言葉や、友人へのメッセージを記載することで、心のこもった遺言を残せます。

遺言書

法的効力がある

遺言書は、法的効力を持つ書類 です。特に、遺産分配や相続人の指定、遺贈(特定の人や団体に財産を譲る)など、相続に関する内容を記載することで、法的に有効な指示を残せます。

形式が決まっている

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言 など、いくつかの形式があります。特に、公正証書遺言は公証人の立ち会いのもとで作成するため、法的効力が強く、無効になるリスクが低い のが特徴です。

相続トラブルを防げる

遺言書を作成することで、遺産分配の希望を明確にでき、相続トラブルを未然に防ぐ ことができます。特に、相続人が複数いる場合や、不動産の分割が難しい場合などは、遺言書を作成しておくことで、家族間の争いを避けられます。

エンディングノートは思いを伝えるためのツール、遺言書は法的効力を持つ文書として、目的に応じて使い分けることが大切です。特に、相続に関する内容は、エンディングノートだけでなく、法的効力のある遺言書にも記載しておきましょう。

おひとりさまの終活はどう進める?

「おひとりさま」の終活は、身寄りがない、または身近に頼れる家族がいない場合に考えるべきことが多く、特別な配慮が必要です。特に、死後の手続き、葬儀の準備、遺品整理、財産の相続について、事前に準備しておくことが大切です。

死後事務委任契約を活用する

死後の手続きを代行してもらうために、死後事務委任契約を結ぶことで、遺品整理、葬儀の手配、各種解約手続きなどを第三者に依頼できます。特に、信頼できる弁護士や行政書士に依頼することで、安心して任せられます。

任意後見契約を結ぶ

認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、任意後見契約を結ぶことで、信頼できる後見人に財産管理や医療・介護の判断を任せられます。特に、おひとりさまの場合は、自分の意思を確実に反映させるために有効です。

財産の整理と遺言書の作成

おひとりさまの終活では、財産の整理と遺言書の作成 が特に重要です。相続人がいない場合、財産は国庫に帰属するため、寄付や遺贈を検討する場合は、遺言書を作成しておきましょう。

まとめ

終活は、人生の最期をよりよく迎えるための準備 であり、自分らしい最期を迎えるため、家族に負担をかけずに送り出してもらうため の大切な活動です。単に「死に備える」だけでなく、今をより充実して生きるための準備として捉えることで、前向きに進められます。

この記事では、終活の目的や進め方、具体的な準備内容、メリットや注意点、専門家への相談ポイント、家族との話し合い方、そして定期的な見直しの重要性など、終活を始めるための知識を網羅的に解説しました。

この記事を参考に、自分らしい終活を始めてみましょう。安心して未来を迎えるために、今から準備を始めてみてはいかがでしょうか。

この記事を共有