戒名の相場はどのくらい?宗派ごとの違いや相続税対策についても解説!

公開日: 更新日:

戒名は、仏教において故人に授けられる特別な名前です。しかし、「戒名の意味や構造がわからない」「戒名料はどのくらいかかるのか知りたい」という方も多いのではないでしょうか?本記事では、戒名の基本的な意味から構造、宗派別の戒名料の相場、お布施のマナーまで詳しく解説します。

戒名とは?

戒名(かいみょう)とは、仏教において亡くなった方に授けられる名前のことです。これは、故人が仏門に入ったことを示すものであり、成仏への道を示す重要な儀式の一つとされています。戒名は単なる「名前」ではなく、仏教の教えに基づく「新たな名前」であり、仏様の弟子としての証とも言えるでしょう。

戒名の意味と役割

戒名は、仏教において「戒律を守る者」として授かる名前です。仏教では、人は死後に仏の世界に導かれると考えられており、戒名はその門出を象徴するものとされています。戒名を授かることで、故人は仏の弟子として認められ、成仏の道が開かれると信じられています。

また、戒名は故人の人生観や信仰心、性格、社会的地位などが反映されることが多く、生前の行いや遺族の意向によって内容が決められます。

戒名の必要性

戒名は仏教の儀礼において非常に重要なものとされています。戒名を授からないと、故人が成仏できないと考える宗派もあり、供養のためには欠かせないものです。ただし、現代では戒名を必要としない無宗教の葬儀も増えています。

戒名の構造・ランクをご紹介

戒名は、単なる名前ではなく、仏教における格式や故人の信仰、社会的な立場を示す重要な意味を持っています。そのため、戒名は複数の要素で構成されており、それぞれが故人の人生を象徴しています。

戒名の基本構造は次の4つの要素から成り立っています。

院殿号・院号

院殿号・院号は、戒名の最も格式の高い部分にあたります。これは特に高い功績を持つ人物や、社会的地位が高かった人に授与される称号です。

・院殿号:もっとも格式が高い称号で、主に大名や文化的貢献をした人物など、歴史的に名を残したような人に授けられます。例えば「〇〇院殿」などの形です。

・院号:院殿号に次ぐ格式で、社会的に尊敬を集めた人や、地域社会で貢献した人などに授けられます。「〇〇院」という形になります。

院号や院殿号は、戒名の前に付けられ、故人への敬意と功績を表現します。

道号

道号は、戒名の前に付けられる言葉で、故人が仏道に帰依したことや信仰の深さを象徴する部分です。道号には、故人の性格や人生観、功績などが反映されます。

たとえば、静かな人生を送った人であれば「静心」、明るく朗らかな性格であれば「和光」といった意味の言葉が使われることがあります。道号は、故人の生き方や人格を象徴するための大切な要素です。

戒名

戒名は、仏門に入った証として授けられる仏教の名前で、戒律を守る者としての象徴です。一般的に、2文字で構成されることが多く、故人の人柄や信仰、家族の思いなどを反映して付けられます。

例えば、慈悲深い人には「慈光」、正直で誠実な人には「誠道」といったように、個性に合わせて意味のある漢字が選ばれることが多いです。

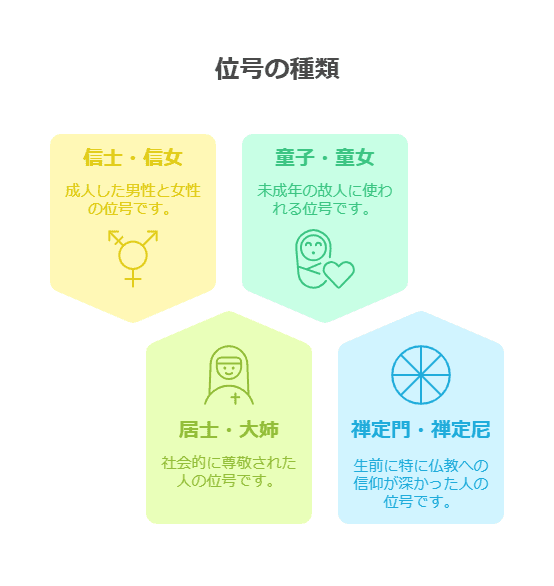

位号

位号は、戒名の最後に付けられる称号で、故人の社会的地位や年齢、性別などを表します。位号によって戒名の格式が決まることもあり、次のような種類があります。

・信士・信女:一般的な戒名の位号で、成人した男性には「信士」、女性には「信女」が付けられます。

・居士・大姉:社会的に尊敬された人に付けられる位号で、男性には「居士」、女性には「大姉」が付けられます。

・童子・童女:未成年の故人に使われる位号です。

・禅定門・禅定尼:生前に特に仏教への信仰が深かった人に用いられます。

位号は、戒名の格式を決定付ける要素として、故人の社会的背景を示す大切な部分です。

戒名のランクについて

戒名のランクは、主に院殿号・院号と位号によって決まります。ランクが高い戒名ほど、お布施や戒名料が高額になる傾向があります。

・最高ランク:院殿号+道号+戒名+居士・大姉

・中ランク:院号+道号+戒名+居士・大姉

・一般ランク:道号+戒名+信士・信女

戒名のランクは、故人の人生や遺族の意向、そしてお寺との相談によって決められます。

戒名料の相場を宗派別で解説

戒名を授かる際には、お布施として「戒名料」を納めるのが一般的です。ただし、戒名料には明確な決まりはなく、宗派、戒名のランク、地域、寺院の方針によって大きく異なります。ここでは、宗派別の戒名料の相場を詳しく解説します。

戒名の値段相場:日蓮宗

日蓮宗の戒名料は、戒名のランクによって金額に大きな差があります。

・信士・信女:20万円前後

・居士・大姉:30万円〜50万円

・院居士・院大姉:100万円以上

特に院号が付く場合は高額になる傾向があり、寺院によっては100万円以上になることもあります。事前の相談が非常に重要です。

戒名の値段相場:浄土宗

浄土宗では、以下のような相場が一般的です。

・信士・信女:10万円〜30万円

・居士・大姉:30万円〜50万円

・院信士・院信女:50万円〜70万円

浄土宗は比較的柔軟に対応してくれる寺院も多いため、予算や希望に応じて相談しやすい宗派と言えます。

戒名の値段相場:曹洞宗

曹洞宗は、戒名のランクと寺院の方針によって戒名料に差があります。

・信士・信女:30万円以上

・居士・大姉:50万円〜70万円

・院居士・院大姉:100万円以上

特に高いランクの戒名を希望する場合は、100万円を超えるケースもあります。

戒名の値段相場:真言宗

真言宗でも、戒名のランクによって相場が変動します。

・信士・信女:30万円〜50万円

・居士・大姉:50万円〜70万円

・院信士・院信女:80万円以上

・院居士・院大姉:100万円以上

真言宗は、信仰心の深さや社会的地位によっても戒名のランクが決まることがあります。

戒名の値段相場:浄土真宗

浄土真宗では戒名の代わりに「法名」が授けられます。

・釋(男性)・釋尼(女性):20万円以上

・院釋・院釋尼:50万円以上

浄土真宗は比較的リーズナブルな傾向がありますが、院号が付くと金額が上がることが多いです。

戒名の値段相場:天台宗

天台宗では、戒名のランクによって相場が変動します。

・信士・信女:30万円〜50万円

・居士・大姉:50万円〜70万円

・院信士・院信女:80万円以上

・院居士・院大姉:100万円以上

天台宗は、伝統的な戒名の格式を重んじるため、戒名料が高額になるケースもあります。

戒名料の相場に影響する要素

戒名料は、以下の要素によって左右されることが多いです。

1戒名のランク:院号や位号が付くと、戒名料は高額になります。

2.寺院の規模や歴史:歴史ある寺院や大規模な寺院ほど、戒名料が高くなる傾向にあります。

3.地域差:都市部は地方に比べて高額になる場合が多いです。

4.僧侶との関係性:生前に深い信仰を持っていた場合、より格式の高い戒名が授けられ、高額になるケースがあります。

戒名料の相談ポイント

戒名料は明確に定められているわけではなく、お寺によって差があるため、事前にしっかりと相談することが重要です。以下のようなポイントを確認しましょう。

・ランクと費用の確認:希望する戒名のランクとそれにかかる費用を明確にする。

・お布施の考え方を確認:お布施は「お気持ち」とされることが多いですが、相場を参考にして適切な金額を準備しましょう。

・相談しやすい雰囲気の寺院を選ぶ:戒名料の相談は気まずさを感じることもありますが、信頼できる寺院に相談することで安心して手続きを進められます。

注意点

戒名料に関するトラブルは避けたいものです。事前の確認を怠ると、想定外の金額が必要になる場合もあるため、必ずしっかりと確認し、納得した上でお願いするようにしましょう。

戒名料は葬儀費用として控除できる

戒名にかかる費用が、相続税の葬儀費用として控除できるかどうか、気になっている方も多いのではないでしょうか。結論からお伝えすると、戒名料は控除の対象になります。

ここでは、葬儀費用控除の基本的な仕組みと、控除できるもの・できないものについて詳しく解説します。手続きの際に役立ててください。

1. 葬儀費用の相続税控除とは

相続税を計算するときは、一定の葬儀費用を遺産総額から差し引くことができます。これは、故人の死後に必然的に発生する支出として認められているためです。

ただし、すべての葬儀関連費用が控除の対象になるわけではなく、相続税法上で認められた範囲の費用に限られます。そのため、どの費用が対象になるのかを正しく把握し、適切に申告することが大切です。

注意点

・葬儀費用の支払いには領収書の保管が推奨されます。

・故人の銀行口座は、金融機関が死亡を確認した時点で凍結されます。 ただし、遺産分割前でも一定の範囲内で相続人が単独で払い戻しを受けることが可能です。そのため、葬儀費用などの支払いが必要な場合は、相続預金の払い戻し制度を利用するか、一時的に遺族が立て替える形で対応する必要があります。

2. 葬儀費用控除できるもの

葬儀費用として控除できるのは、「葬儀を執り行うにあたり必要な費用」に限られます。具体的には以下のものが該当します。

費用項目 | 留意点 |

|---|---|

通夜・告別式 | 葬儀会社に支払った費用は控除対象 |

飲食代 | 通夜振る舞いや告別式後の飲食代も対象 |

お布施 | 僧侶に支払ったお布施も対象 |

お車代 | 通夜・告別式で僧侶に支払った場合、名目に関わらず対象 |

戒名料 | 僧侶に支払ったものは対象 |

火葬料・埋葬料 | 火葬場の食事代なども含む |

火葬場までの交通費 | 火葬場までのタクシー代なども対象 |

遺体搬送費用 | 病院からの遺体搬送費用も控除対象 |

死亡診断書作成費用 | 医師が発行する死亡診断書の文書料も対象 |

心付け | 葬儀の手伝いをした人への謝礼や寸志も控除対象 |

白木位牌 | 焚き上げをする白木位牌は控除対象 |

納骨費用 | 石材店へ支払う納骨費用は対象 |

会葬御礼 | 参列者全員に配る会葬御礼は控除対象 |

偲ぶ会・お別れ会 | 内容によっては控除対象となる場合あり(裁決事例あり) |

複数回の告別式費用 | 2回目以降も、死者を葬る儀式として認められれば控除可能 |

喪主が負担した生花・花輪・果物 | 喪主負担分のみ控除対象 |

相続人が生前に負担した互助会費 | 控除対象となる |

領収書がない費用 | 実際に支払った金額なら控除対象(支払先・金額をメモ推奨) |

【戒名料は控除対象】

戒名料は、葬儀の一環として発生する必要な費用とされ、控除対象になります。ただし、いくらでも良いというわけではなく、被相続人の財産状況などを踏まえた適正額が基準です。

【心づけも控除対象になる場合】

葬儀の運営に関わるスタッフや、遺体搬送に関わる方への心づけも、必要性があれば控除の対象になります。

3. 葬儀費用控除できないもの

一方で、葬儀に直接関係しない費用は控除の対象外です。具体的には、以下のような費用が該当します。

費用項目 | 留意点 |

|---|---|

香典返し | 香典は相続財産に含まれないため、香典返しも対象外 |

位牌・仏壇 | 葬儀後の費用のため対象外 |

墓地・墓石 | 墓石や墓地の購入費用は控除不可 |

法事・法要費用 | 初七日法要、四十九日法要などは控除対象外 |

永代供養料 | 遺骨の供養や管理のための費用は対象外 |

墓石の彫刻費用 | 納骨時に発生する墓石の彫刻費用は控除不可 |

喪主以外が負担した生花・花輪・果物 | 喪主負担分のみ控除対象、それ以外は対象外 |

被相続人が生前に負担した互助会費 | 生前に預金から引き落とされている場合は控除不可 |

【香典返しは控除対象外】

香典返しは、もともと「受け取った香典の一部をお返しする」という性質のため、控除の対象にはなりません。

【墓地・墓石は対象外】

墓地や墓石の購入、位牌の作成費用は、葬儀とは直接関係ないため控除の対象外です。

【法要の費用は控除不可】

四十九日法要や一周忌などの費用も、葬儀後に行われる別の儀式のため、控除対象外です。ただし、初七日法要を葬儀と同時に行い、区別が付かない場合は控除が認められることもあります。

4. 葬儀費用控除を受けるためのポイント

葬儀費用控除をスムーズに受けるためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

1.領収書を必ず保管する

戒名料やお布施については、可能であれば領収書をもらいましょう。領収書が難しい場合は、支払った金額をメモしておくことも大切です。

2.費用を明確に区別する

控除できる費用とできない費用を事前にしっかりと区別しておくと、申告の際にスムーズです。

3.税理士に相談する

不明な点がある場合は、相続税の専門家である税理士に相談することをおすすめします。

5. 控除の申告方法

1.相続税の申告書を作成

控除対象となる費用を明記し、支出内容を正確に記載します。

2.領収書を添付する

戒名料の領収書やお布施の記録を添付することで、控除が認められやすくなります。

3.税務署に提出

相続税の申告期限内に、税務署に必要書類を提出します。

6. よくある質問

Q1. 戒名料の領収書がもらえない場合は?

→ 領収書が難しい場合は、支払った日付・金額・内容をメモしておくと良いでしょう。

Q2. お布施も控除の対象ですか?

→ はい、戒名料だけでなく、葬儀に関連するお布施も控除の対象になります。

Q3. 支払いが相続後になる場合は?

→ 相続発生後に支払った費用も、相続税の申告期間内であれば控除の対象となります。

お布施のマナー

戒名料や葬儀の際に僧侶へ渡す「お布施」は、故人に対する敬意と感謝の気持ちを表す大切な習慣です。しかし、「お布施はどのように渡せば良いのか」「包み方やタイミングはどうするのか」など、マナーに悩む方も多いのではないでしょうか。

ここでは、お布施の正しい渡し方やマナーについて詳しく解説します。

お布施の渡し方

お布施は、僧侶に対して丁寧に渡すのがマナーです。

1.直接手渡し

・お布施は、僧侶に直接、両手で丁寧に渡すのが基本です。

・渡す際は、軽く一礼しながら「本日はよろしくお願いいたします」や「どうぞよろしくお願いいたします」と丁寧な挨拶を添えましょう。

2.袱紗に包んで持参

・お布施は*袱紗(ふくさ)*に包んで持参するのが丁寧なマナーとされています。

・袱紗は、無地や落ち着いた色のものを選びましょう。紫色は慶弔どちらにも使えます。

3.僧侶の正面から渡す

・正面に座り、両手で丁寧に差し出すのが礼儀です。

お布施の包み方

お布施の包み方は、地域や宗派によって多少異なる場合がありますが、基本的なマナーをご紹介します。

1.白無地の封筒を使用する

・基本は、白無地の封筒を使用します。金封(きんぷう)や、奉書紙で包む場合もあります。

2.水引は不要

・お布施に水引は必要ありません。派手な装飾は避け、シンプルに包みましょう。

3.中袋も用意する

・現金は中袋に入れ、表には金額を記載し、裏に住所と氏名を書きます。

お布施の表書き

お布施の表書きは、宗派に関係なく「御布施」と書くのが一般的です。

・上段:「御布施」「御礼」「お布施」などと記載します。

・下段:施主(喪主)の名前をフルネームで記載します。

【注意点】

表書きは薄墨ではなく、黒墨を使用します。

間違えてしまった場合は、新しい封筒に書き直しましょう。

お布施を渡すタイミング・渡し方

1.法要や葬儀の前

・一般的には、法要や葬儀が始まる前に僧侶に渡します。

・「本日はよろしくお願いいたします」などと丁寧に挨拶しましょう。

2.法要や葬儀の終了後

・時間に余裕がない場合は、終了後に感謝の気持ちを込めて渡します。

3.郵送する場合

・事情により直接渡せない場合は、郵送することも可能です。その場合は、丁寧なお礼状を添えて送付しましょう。

お布施の金額に迷った場合の対応

お布施の金額に迷った際は、事前に寺院へ相談するのが最も確実です。

・「お布施に決まりはありません」と言われた場合

→ 事前に調べた相場を参考に、自分たちの気持ちと状況に応じた金額を準備しましょう。

・不安な場合は親族や地域の慣習に確認

→ 地域によって相場が異なる場合があるため、親族や知人に相談するのもおすすめです。

戒名がいらないケース

仏教において、故人に授けられる戒名は「仏の弟子としての証」とされ、成仏を願う重要な儀式とされています。しかし、最近では「戒名は必要なのか?」「戒名がなくても問題ないのか?」と考える方も増えています。

ここでは、戒名がいらないケースや、戒名を付けない場合の注意点について解説します。

1. 無宗教の葬儀を行う場合

仏教に基づく葬儀では戒名が必要とされますが、無宗教の葬儀では戒名は不要です。

・無宗教葬では、宗教儀式を行わず、音楽葬や自由な形式で故人を見送ります。

・宗教的な儀礼を行わないため、戒名も必要ありません。

・自然葬や散骨など、宗教色を排除した葬儀を選ぶ方が増えています。

2. 家族葬や直葬で簡素に済ませる場合

最近は、家族葬や直葬(火葬のみの葬儀)が増加しています。

・家族葬では、宗教儀式を簡素にし、僧侶を呼ばないケースが多いです。

・直葬の場合は、通夜や告別式を省略し、火葬のみで済ませるため、戒名は不要です。

・費用を抑えたい、故人の希望を尊重したいという理由から、戒名を付けない方もいます。

3. 故人や遺族の希望による場合

戒名を付けないかどうかは、故人の意向や遺族の考えによっても決まります。

・故人が生前に「戒名は不要」と伝えていた場合

・費用の負担を抑えたいと考える遺族の判断

・宗教に対する価値観の違いによって、戒名を希望しない場合もあります。

4. 菩提寺がない場合

菩提寺がない場合や、宗教的なつながりが希薄な場合も、戒名を付けない選択をする人がいます。

・お寺との関係がなく、僧侶に依頼する機会がない

・戒名料やお布施の負担を避けたい場合

戒名がいらない場合のメリット

戒名を付けない場合には、いくつかのメリットもあります。

1.費用を抑えられる

・戒名料や僧侶へのお布施が不要になるため、葬儀費用を大幅に抑えられます。

2.葬儀を簡素にできる

・無宗教葬や直葬の場合、儀式を簡略化でき、手間や時間の負担も少なくなります。

3.自由な形式の葬儀が可能

・宗教に縛られず、故人や家族の希望に合わせた葬儀が行えます。

戒名がない場合のデメリットやリスク

一方で、戒名を付けない場合には注意が必要な点もあります。

1.菩提寺に納骨できない場合がある

・菩提寺に納骨する場合、戒名が必要とされることがあります。

・菩提寺との関係がある方は、事前に確認しておきましょう。

2.仏教的な供養が受けられない場合がある

・仏教の教えでは、戒名がないと成仏できないとされることもあります。

・宗教的な供養を重視する方は、家族でよく相談する必要があります。

3.親族間でトラブルになる可能性

・親族の中には「戒名は必須」と考える方もいるため、トラブルを避けるためにも意見のすり合わせが必要です。

戒名を付けない場合の代替案

戒名を付けない場合でも、故人をしっかりと供養したいという方には、次のような代替案があります。

1.俗名での供養

・戒名を付けず、*故人の俗名(生前の名前)*で供養する方法です。

・最近では、俗名でお墓に彫刻するケースも増えています。

2.法名や別の名前を付ける

・仏教以外の宗教や、宗教色のない別の名前で供養することも可能です。

3.家族での自由な供養

・宗教にとらわれず、家族だけで自由に供養の形を決めることも可能です。

事前に確認・相談すべきポイント

戒名を付けないと決める前に、次のようなポイントを確認しておくと安心です。

1.菩提寺との相談

・菩提寺に納骨を予定している場合は、戒名が必要かどうかを事前に確認しておきましょう。

2.家族や親族との話し合い

・親族の考え方や意向をしっかり確認し、トラブルを防ぐために事前に話し合いましょう。

3.費用面の確認

・戒名料を省くことで、どれだけ費用を抑えられるかも事前に計算しておくと良いでしょう。

戒名にまつわるトラブル

戒名は仏教における大切な儀式の一つですが、その費用や手続きに関してさまざまなトラブルが発生することもあります。後悔しないためにも、よくあるトラブルとその対処法を事前に知っておくことが重要です。

ここでは、戒名にまつわる代表的なトラブルと、避けるためのポイントを詳しく解説します。

1. 戒名料が高額になる

【トラブルの原因】

・事前に費用の説明がなく、葬儀の直前や後で高額な戒名料を請求された。

・院号などの高いランクの戒名を勧められ、知らずに依頼してしまった。

・お寺によって費用の相場に差があるため、地域の相場を把握していなかった。

【解決策・予防法】

1.事前に戒名料の相場を確認する

・戒名料の相場は宗派や地域によって異なります。事前に複数の寺院に確認するのがおすすめです。

2.戒名のランクと費用を明確にする

・院号などの高いランクを希望する場合、費用がどのくらい増えるのか明確に確認しましょう。

3.金額の説明が不十分な場合は質問する

・お寺から金額の説明がない場合は、遠慮せずに「戒名料はいくらですか?」と確認しておくことが大切です。

2. 菩提寺以外で戒名をつけてしまう

【トラブルの原因】

・費用の安さから、ネットなどで別の寺院に戒名を依頼した。

・菩提寺に相談せずに戒名を決めてしまい、後でトラブルに発展した。

・菩提寺に納骨を断られた。

【解決策・予防法】

1.戒名は菩提寺に依頼するのが基本

・菩提寺がある場合は、必ず事前に相談し、戒名を依頼するのがマナーです。

2.別の寺院に依頼する場合は事前確認

・他の寺院で戒名を依頼する場合、菩提寺がそれを受け入れてくれるか確認しましょう。

3.ネット依頼は慎重に

・ネットで戒名を依頼する場合は、菩提寺に納骨できるか必ず確認し、トラブルを避ける準備をしておきましょう。

3. 戒名をつけないリスク

【トラブルの原因】

・菩提寺に納骨できなくなる場合がある。

・仏教的な観点で、「成仏できない」と指摘されることがある。

・親族から「なぜ戒名を付けなかったのか」と問われ、トラブルになる。

【解決策・予防法】

1.菩提寺に事前確認をする

・戒名を付けない場合でも、菩提寺に納骨できるか確認することが重要です。

2.親族との話し合いをしっかり行う

・戒名を付けない選択をする場合は、事前に家族や親族と意見のすり合わせをしておくと安心です。

3.俗名での供養について相談

・俗名での供養が可能かどうか、事前に相談しておくことでトラブルを避けられます。

まとめ

戒名は、故人が仏門に入る証として授けられる重要な名前です。しかし、その費用や手続きに悩む方も多いのが現実です。本記事では、戒名の基本から費用、マナー、トラブルまで詳しく解説してきました。

戒名に関する決断は、故人の尊厳と遺族の思いを形にする大切な選択です。費用や手続きで悩むこともあるかもしれませんが、事前の情報収集と家族間の話し合いによって、納得のいく選択ができるはずです。

この記事を共有