墓じまいの費用はいくらかかる?総額・内訳・節約術を徹底解説

公開日: 更新日:

現代では少子高齢化や家族構成の変化により、墓じまいを選択する方が増加しています。お墓を守る人がいなくなったり、後継者に負担をかけたくないと考えたりすることが主な理由です。しかし、墓じまいには費用や手続き、そして親族との調整といったさまざまな課題があります。そのため、「何から始めればいいのかわからない」「費用がいくら必要なのか不安」と感じる方も少なくありません。

この記事では、墓じまいにかかる費用の総額や内訳について詳しく解説するとともに、費用を安く抑えるコツや、トラブルを回避するための注意点についても丁寧に解説していきます。墓じまいを計画する上で必要な情報を網羅し、具体的な手順や費用感をつかめるような内容にしていますので、ぜひ最後までお読みください。

墓じまいとは?意味と流れ

墓じまいとは、現在のお墓を撤去し、その土地を更地に戻して返却した上で、遺骨を別の納骨先に移す一連の流れを指します。この作業は単なる「お墓の片付け」ではなく、法律上の手続きや宗教的な儀式が必要であり、慎重に進める必要があります。

墓じまいの背景

近年、墓じまいを選ぶ方が増えている理由には、以下のような背景があります。

後継者の問題

お墓を守るべき後継者がいない、または子どもや親族にお墓の管理負担をかけたくないというケースが増えています。

ライフスタイルの多様化

都市部に移住する家族が増えたことで、遠方のお墓を管理することが難しくなる家庭が多くなっています。

経済的な理由

お墓の維持費が家計の負担になる場合や、複数のお墓を一つにまとめたいと考える家庭もあります。

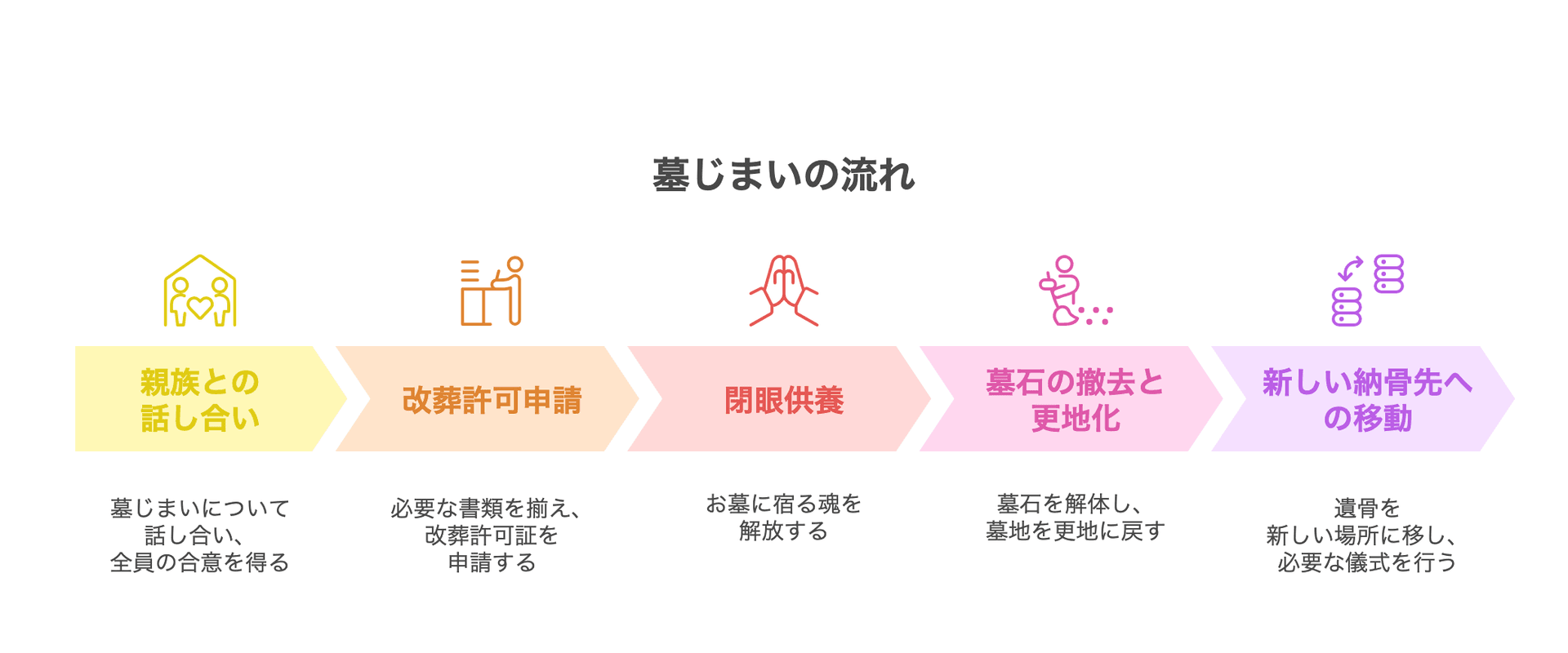

墓じまいの流れ

墓じまいは、以下のような流れで行われます。

1. 親族との話し合い

墓じまいは、家族や親族全員に関わる大きな決断です。感情的な問題に発展しないよう、親族間で十分な話し合いを行い、全員の合意を得ることが重要です。

2. 改葬許可申請

遺骨を別の場所に移す際には、改葬許可証が必要です。この許可証は、自治体で発行され、必要な書類(埋葬証明書、受入証明書など)を揃える必要があります。

3. 閉眼供養

お墓を撤去する前に、僧侶に依頼して閉眼供養を行います。これは、お墓に宿る魂を解放し、お墓をただの石として扱える状態にする宗教的な儀式です。

4. 墓石の撤去と更地化

墓石を解体し、墓地を更地に戻します。墓地管理者との契約内容に基づいて、石材店や業者に依頼します。

5. 新しい納骨先への移動

改葬許可証を取得した後、遺骨を新しい納骨先(永代供養墓、納骨堂、樹木葬など)に納めます。移転後にも、開眼供養などの儀式が必要な場合があります。

墓じまいは家族全員の問題

墓じまいは、故人の供養だけでなく、残された家族の心の整理にも関わる大切な作業です。親族間で十分に話し合いを重ね、全員が納得した上で進めることが成功のカギとなります。

墓じまいにかかる費用の総額と内訳

墓じまいにかかる費用は、平均すると30万円~300万円程度とされますが、条件によってはこれ以上の金額がかかることもあります。ここでは、墓じまいの主な費用項目を内訳ごとに詳しく解説します。

お墓撤去の費用

墓石の解体・撤去にかかる費用

墓石の解体・撤去費用は、墓地の広さや立地条件、作業の難易度によって異なります。1㎡あたり10~15万円が一般的な相場で、全体の費用は20万円~50万円程度になることが多いです。

また、山間部や傾斜地などアクセスが難しい墓地の場合、運搬作業や撤去作業が困難になるため、追加費用が発生する場合があります。業者に依頼する際には、見積もりの際に現地の状況をしっかり伝え、詳細な費用を確認しましょう。

更地にするための工事費用

墓石を撤去した後、墓地を更地に戻す費用も発生します。この費用は5万円~10万円程度が目安ですが、霊園や寺院の契約条件によって異なります。特に公営の墓地の場合、返却時に整地が完了していないと受け付けてもらえないケースもあるため、契約内容を確認することが重要です。

閉眼供養や離檀料の費用

僧侶に渡すお布施

閉眼供養は、墓石に宿る魂を抜き去り、お墓をただの石として扱えるようにする儀式です。この際に僧侶に渡すお布施の相場は3万円~10万円程度で、寺院や地域によって異なります。

宗派によっては特別な儀式が必要な場合もあるため、事前に寺院へ相談し、適切なお布施の金額を確認することが重要です。また、感謝の気持ちを伝えるためにお布施の金額を高めに設定する方もいます。

離檀料

離檀料とは、寺院墓地を利用している檀家が寺院との関係を終了する際に渡すお礼金です。一般的な相場は5万円~20万円程度ですが、寺院や地域によって金額が大きく異なります。

離檀料に関するトラブルを避けるためには、事前に寺院と相談し、金額や支払い方法について明確にしておくことが重要です。寺院との関係性が長かった場合などには、感謝の気持ちを示すために離檀料を多めに用意する方もいます。

改葬許可申請の費用

改葬許可証を取得するためには、自治体に申請する必要があります。手数料は自治体によって異なりますが、数百円~1,500円程度が一般的です。

新しい納骨先にかかる費用

新しい納骨先の費用は選択肢によって大きく異なります。以下に主な費用相場を示します。

永代供養墓

5万円~150万円

樹木葬

20万円~80万円

納骨堂

10万円~150万円

手元供養や散骨は、伝統的な墓地に比べて費用を抑えられる方法です。

手元供養

数千円~数十万円(骨壷やオブジェに納骨)

散骨

5万円~50万円(海洋散骨や山林散骨など)

これらの方法を選ぶ際には、供養の仕方や遺骨の取り戻しが可能かどうかも検討材料に含めましょう。

墓じまいの費用は誰が負担する?

墓じまいの費用を誰が負担するかは、親族間での話し合いや家族の状況によって異なります。一部ではトラブルになるケースもあるため、費用の分担方法を明確にし、全員が納得する形で進めることが重要です。

お墓の継承者が支払う場合

一般的に、墓じまいの費用はお墓を継承している人、すなわち「祭祀承継者」が負担します。祭祀承継者とは、家族や親族の代表として供養を続ける役割を担う人のことです。多くの場合、長男や長女などが該当しますが、明確なルールはなく、家族間で話し合いにより決定されます。

継承者が費用を負担する際の注意点として、墓じまいの総額が高額になる場合があります。そのため、負担が一人に集中しないように親族に協力を仰ぐのもひとつの方法です。特に高額な納骨先を選択する場合は、費用の見積もりを事前に共有し、相談を行うことが重要です。

親族や兄弟が協力して支払う場合

墓じまいは家族全体の問題であるため、親族や兄弟で費用を分担するケースも少なくありません。この場合、あらかじめ以下の点を話し合うことをおすすめします。

分担方法の決定

例えば、平等に負担するか、経済状況に応じて負担割合を調整するか。

新しい納骨先の選択

全員が納得できる供養方法や納骨先を選ぶ。

トラブル回避

費用や供養方法について意見の相違がないよう、早めに合意を取る。

親族間で話し合いが難しい場合は、専門家(弁護士や行政書士)に相談するのもひとつの方法です。

故人が生前に準備する場合

最近では、墓じまいを「終活」の一環として生前に計画し、費用をあらかじめ準備する方も増えています。この方法の利点は、遺族の負担を軽減できることや、自分の意向に沿った供養方法を選択できることです。

生前準備としては、以下の手順を検討しましょう。

エンディングノートに記載

墓じまいを行う理由や希望する供養方法を明記しておきます。

費用の積み立て

生命保険や預金を活用して、費用を計画的に貯めておきます。

専門家への相談

葬儀社や石材店、寺院などに事前相談を行い、見積もりを取ると安心です。

このように生前に準備を進めることで、遺族が経済的・精神的な負担を減らし、スムーズに墓じまいを進められます。

費用を安く抑えるためのコツ

墓じまいの費用は決して安くはありませんが、工夫次第でコストを抑えることができます。以下では、費用を安く抑えるための具体的な方法を解説します。

業者選び

墓じまいにおいて、墓石の解体や撤去作業を依頼する業者の選定は重要です。費用だけでなく、信頼性やサービス内容も重視しましょう。

実績と口コミを確認

過去の施工事例や、利用者からの評判を確認しましょう。信頼できる業者は、ホームページや口コミサイトに実績が掲載されています。

複数の業者を比較

一つの業者に絞らず、複数社から見積もりを取ることで適正価格を把握できます。

追加費用の有無を確認

見積もりには含まれていない追加費用(運搬費、処分費など)がないか確認し、総額を明確にしましょう。

複数の見積もりを取る

墓じまいの費用は業者ごとに大きく異なることがあります。そのため、相見積もりを取ることで費用を適正化することが可能です。

2~3社に依頼

異なる業者から見積もりを取ることで、料金やサービス内容を比較できます。

料金の詳細を確認

「墓石撤去費用」「更地化費用」「運搬費用」など、項目ごとに明細を確認しましょう。

交渉

他社の見積もりを参考に、費用の値下げを交渉することも可能です。

注意点として、安さだけで業者を選ぶのは避け、信頼性や評判も考慮することをおすすめします。

自治体の補助金制度を活用する

自治体によっては、墓じまいを行う家庭に対して助成金や補助金を提供している場合があります。これらを活用することで、費用を大幅に抑えることができます。

1. 自治体の公式サイトを確認

お住まいの自治体のホームページで、補助金や助成金制度があるか確認します。

2. 条件を確認

補助金には条件が付与されていることが多いため、対象となるかどうかを確認します。たとえば、「公営墓地であること」「改葬許可証が必要」などが一般的な条件です。

3. 必要書類を用意

申請に必要な書類(改葬許可証や施工業者の見積もりなど)を揃えて、自治体に提出します。

費用の安い改葬先を検討する

改葬先の選択肢によって、墓じまい後にかかる費用は大きく異なります。以下に主な選択肢を挙げ、それぞれの特徴を比較します。

永代供養墓

5万円~150万円(合祀墓の場合は安価)

納骨堂

10万円~150万円(ロッカー型は安価、自動搬送型は高価)

散骨

5万円~50万円(海洋散骨が主流)

手元供養

数千円~数十万円(骨壷やジュエリータイプ)

予算や家族の意向に応じて最適な選択肢を選び、コストを抑えましょう。

墓じまいの費用が払えない場合の対処法

墓じまいには思った以上に高額な費用がかかることがあります。費用を準備できない場合、家族や専門家に相談しながら柔軟に対応することが重要です。以下では、費用が払えない場合に取れる具体的な対策を詳しく解説します。

親族に相談して費用を分担する

最初に試みるべき対策は、親族や兄弟に相談して協力を仰ぐことです。墓じまいは故人を供養するための重要な行為であるため、家族全員の問題として話し合うことが求められます。

事実を共有する

墓じまいにかかる具体的な費用や、なぜ墓じまいが必要なのかを分かりやすく説明しましょう。

負担割合を決める

経済状況や関係性に応じて、負担割合を調整します。「一律で分担する」「継承者が多めに負担する」など柔軟な取り決めが可能です。

見積もりを提示

具体的な費用を示すことで、親族間での合意が得やすくなります。見積もりを提示し、総額を確認してもらうのが効果的です。

親族間で意見がまとまらない場合は、専門家(弁護士やファイナンシャルプランナー)に仲裁を依頼するのもひとつの方法です。

メモリアルローンを利用する

墓じまいの費用を一度に支払うのが難しい場合、メモリアルローンを利用する方法もあります。これは、葬儀やお墓に関連する費用を対象とした分割払いの仕組みで、多くの銀行や葬儀会社が提供しています。

メリット

分割払いが可能

高額な費用を一度に負担する必要がなくなり、月々の支払いが軽減されます。

比較的低金利

通常の消費者ローンよりも金利が低く設定されている場合が多いため、負担が少なく済みます。

幅広い用途

墓石撤去費用、永代供養費用、改葬手続き費用など、墓じまいに関連する費用全般に利用できます。

注意点

ローンを利用する際には、利息を含めた総支払額や返済期間をしっかり確認しましょう。無理のない返済計画を立てることが重要です。

自治体やお寺に相談する

墓じまいの費用が負担できない場合、自治体やお寺に相談することも有効な手段です。最近では、墓じまいを支援する制度やプログラムを提供している自治体も増えています。

自治体の支援制度

助成金や補助金

自治体によっては、墓じまいにかかる費用を部分的に負担する助成金制度を用意しています。対象条件(公営墓地であることなど)を確認し、申請を行いましょう。

相談窓口の利用

自治体の福祉部門や終活関連の相談窓口に問い合わせると、費用の負担を軽減するためのアドバイスを受けられる場合があります。

お寺への相談

寺院によっては、経済的な事情を考慮して、離檀料の減額や分割払いの提案を行ってくれる場合があります。また、新たな納骨先を紹介してもらえるケースもあります。

墓じまいで注意すべきトラブルと解決方法

墓じまいは感情的にも金銭的にも負担が大きいため、トラブルが発生するケースもあります。ここでは、よくあるトラブルとその解決方法について解説します。

寺院との離檀料に関するトラブル

離檀料の金額を巡って寺院と対立するケースは少なくありません。離檀料は法律で定められたものではないため、金額が不透明であることが原因になることが多いです。

解決方法

事前相談を徹底する

離檀料の目安を寺院に直接確認し、早めに話し合いを行いましょう。

地域の相場を確認

近隣の寺院の離檀料相場を調べ、妥当な金額であるか確認します。

専門家に仲介を依頼する

話し合いが進まない場合は、第三者として行政書士や宗教法人専門のコンサルタントに相談するのも有効です。

親族との意見の相違

墓じまいは感情的な問題に発展することも多く、親族間で意見が分かれるケースがあります。例えば、費用負担や供養方法について対立する場合があります。

解決方法

丁寧な説明

墓じまいの必要性や具体的な費用を説明し、全員が納得する形を目指しましょう。

外部の調停者を活用

親族間で意見がまとまらない場合は、終活専門のコンサルタントや弁護士を間に入れることで、スムーズに話が進む場合があります。

墓じまい業者との料金トラブル

業者とのトラブルも多く、特に追加料金や工事の不備に関する問題が挙げられます。

解決方法

契約内容を明確にする

契約前に費用や作業内容を文書で確認し、不明点は事前に質問しましょう。

口コミや評判を調べる

信頼できる業者を選ぶために、口コミや実績を確認することが重要です。

まとめ

墓じまいは、費用や手続きが複雑なだけでなく、家族全員の意見調整や心の整理も必要なプロセスです。この記事で紹介したように、墓じまいにかかる費用の総額や内訳を把握し、適切な供養方法や業者選定を行うことで、無駄な出費を防ぎ、スムーズに進めることが可能です。

もし墓じまいを検討されている方は、まずは親族間で話し合いの場を設けてみてはいかがでしょうか。この記事で紹介した手順やコツを参考に、信頼できる石材店や業者の選定、費用の見積もり取得を進めることがスムーズな墓じまいの第一歩となります。また、迷いや不安がある場合には、専門の相談窓口や行政書士に相談することで、より適切なアドバイスを受けることができます。

ぜひ、計画的な準備で負担を軽減し、家族にとって納得のいく供養の形を見つけてください。

この記事を共有