遺言書作成の費用ガイド:種類別・専門家別の費用比較と節約方法

公開日: 更新日:

遺言書の作成は、家族や大切な人たちに財産や意思を確実に伝えるために重要なプロセスです。しかし、多くの人がその作成に必要な費用や手続きについて正確な知識を持っていないのが現状です。「費用が高いのではないか」「どの種類の遺言書を選べばいいのか」といった不安や疑問を抱えている方も多いでしょう。

本記事では、遺言書作成にかかる費用について詳細に解説します。遺言書の種類ごとの特徴や費用、専門家に依頼した場合の料金体系、さらには費用を抑えるための具体的な方法まで網羅的に取り上げます。遺言書作成を検討している方が、自分に最適な方法を選び、安心して手続きを進められるよう、わかりやすく丁寧に説明していきます。

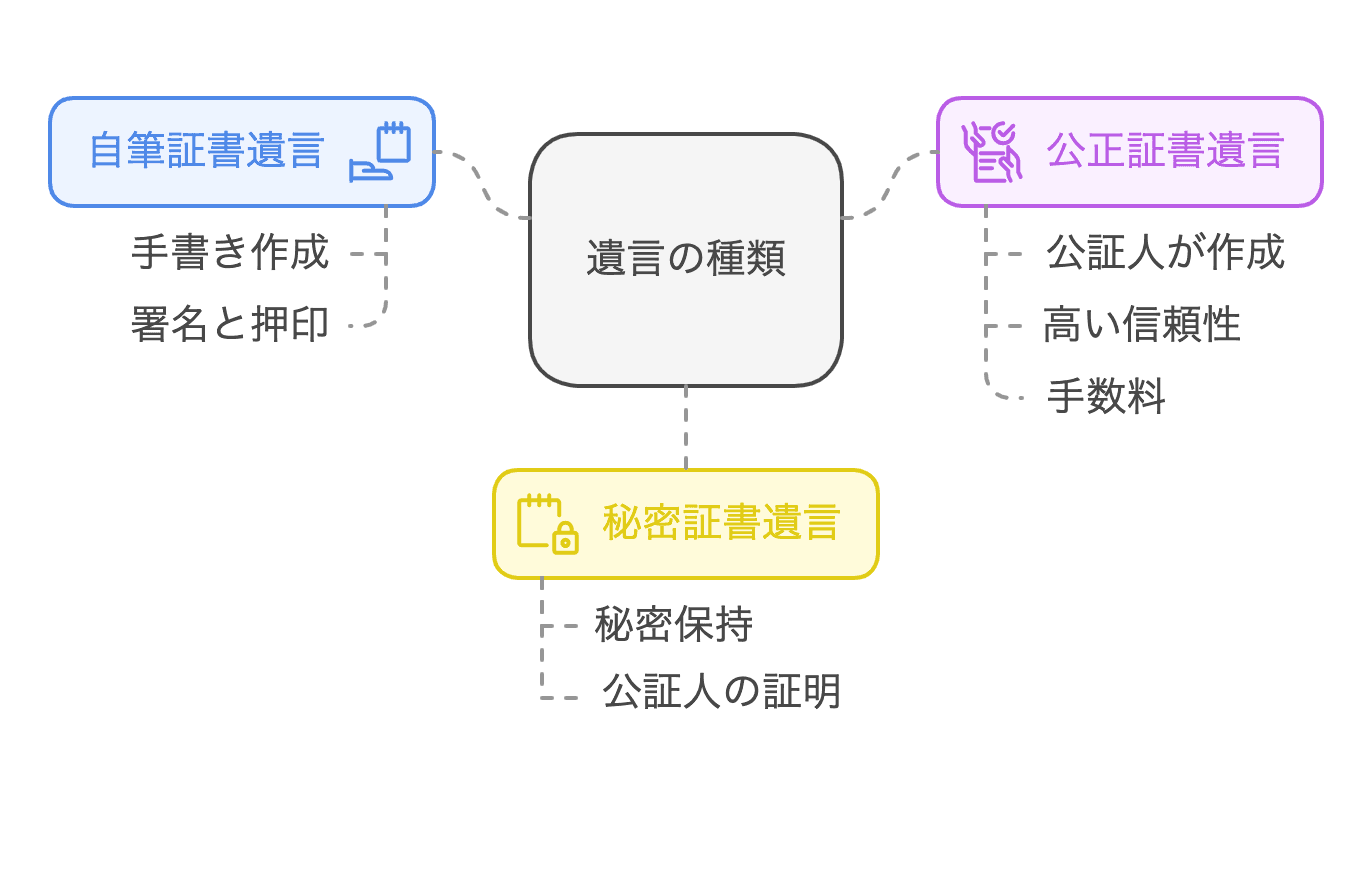

遺言書の種類ごとの作成費用

遺言書には3つの種類があり、それぞれの特徴や作成にかかる費用が異なります。ここでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という代表的な3つの遺言書について、それぞれの費用やメリット・デメリットを詳しく見ていきます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分で紙とペンを使って遺言の内容を手書きする形式です。この形式は、以下のような特徴があります。

費用

紙とペンがあれば基本的に無料で作成可能です。したがって、遺言書の作成に費用をかけたくない方には非常に適しています。

メリット

自分の好きなタイミングで書くことができ、誰かに頼む必要もありません。

注意点

・遺言書の全文を自筆で書き、署名と日付を明記し、押印することが求められます。財産目録は手書きでなくともパソコンで作成可能ですが、署名や押印が必要です。

・自宅で保管する場合、遺言書が紛失したり、悪意のある第三者によって改ざんされるリスクがあります。

・遺言書が発見された後、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。これには数千円~数万円程度の手数料と、一定の時間がかかります。

このように、自筆証書遺言は無料で作成できる一方で、リスクや手間が伴う点に注意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成される遺言書です。この方法は法的な確実性が高く、トラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

費用

公正証書遺言を作成する際には、以下のような費用が発生します。

公証人への手数料

財産の総額によって異なりますが、目安として5,000円~43,000円程度。財産が1億円を超える場合は、さらに加算されます。

証人の日当

公正証書遺言を作成する際には、証人が2名必要です。証人には、1名あたり1万円~2万円程度の謝礼が相場です。

その他費用

公証人の出張費用(自宅や病院で作成する場合)、必要書類の取得費用などが追加されることがあります。

メリット

・公証人が内容を確認するため、法的に有効な遺言書が確実に作成されます。

・公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。

・検認手続きが不要なため、相続手続きがスムーズに進みます。

注意点

費用が自筆証書遺言に比べて高額になります。

公正証書遺言は、確実性を重視する方や、財産が多く相続が複雑な場合におすすめです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたい場合に利用される方法です。遺言書の作成自体は遺言者が行い、これを封印したうえで公証人がその存在を証明します。

費用

秘密証書遺言を作成する際には、公証人への手数料が発生します。目安として1万1,000円程度です。

メリット

・遺言内容を誰にも知られずに済みます。

・公証人がその存在を証明するため、遺言書の信頼性が向上します。

デメリット

公正証書遺言に比べて利用する人が少なく、専門家による支援が得られにくいです。

秘密証書遺言は遺言内容を秘密にしたい場合に利用されますが、法務局に遺言書を安全に保管してもらえる「自筆証書遺言保管制度」が2020年にスタートしたことから、近年ではあまり利用されていません。

遺言書保管費用

遺言書の保管方法も、作成後の費用に影響を与えます。ここでは、主な保管方法とその費用について解説します。

自筆証書遺言保管制度の利用料

自筆証書遺言保管制度は、2020年7月からスタートした新しい制度です。この制度を利用することで、法務局に遺言書を安全に保管してもらうことができます。

利用料

法務局への保管料は3,900円と非常にリーズナブルです。

メリット

・紛失や改ざんのリスクを防げます。

・保管証明書を取得できるため、遺言書の存在を証明しやすいです。

注意点

・遺言書の内容についてはチェックされないため、不備がある場合は無効になる可能性があります。

・遺言者の死亡後も相続人が内容を確認するために、手続きが必要です。

この制度は、自筆証書遺言の課題である保管のリスクを解消するために設けられたもので、比較的利用しやすい方法です。

公正証書遺言の保管方法と費用

公正証書遺言は、作成後に公証役場で原本が厳重に保管されます。このため、追加の保管料は発生しません。ただし、以下の点に留意する必要があります。

写しの取得費用

遺言書の写しを必要とする場合、1部あたり数百円~数千円の費用がかかることがあります。

安全性

公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。

公正証書遺言は、遺言書の保管について安心感を重視したい方に適しています。

専門家に依頼した場合の費用とサポート内容

弁護士

遺言書作成を弁護士に依頼するのは、法律の専門家による万全なサポートを受けたい場合におすすめです。弁護士の役割は単に遺言書を作成するだけではなく、法的リスクの回避や相続トラブルを未然に防ぐための助言も含まれます。ここでは、弁護士への依頼費用とそのメリットについて詳しく解説します。

法律相談料

弁護士に遺言書作成を相談する場合、まず発生するのが「法律相談料」です。この料金は1時間あたり5,000円~1万円が相場ですが、初回相談を無料で提供している弁護士事務所も多くあります。相談料の具体的な料金体系は以下のようなポイントで変わります。

地域による違い

都市部ではやや高額になることが多いですが、地方では比較的安価に設定されています。

相談時間の長さ

30分単位や1時間単位で料金が設定されることが一般的です。

相談内容の複雑さ単純な遺言書作成の相談と、トラブル防止策を含めた複雑な相談では料金が異なる場合があります。

事前に相談料を確認し、明確に説明してくれる弁護士を選ぶと良いでしょう。

遺言書作成費用

弁護士が遺言書を作成する場合、その費用は10万円~30万円が目安となります。この費用には以下が含まれる場合が多いです。

遺言内容のヒアリング

遺言者の意図や希望を詳細に聞き取り、遺産の分配方法や特記事項を決定します。

文案の作成

法律に基づいた形式で遺言書を作成し、法的に有効な内容に仕上げます。

書類取得のサポート

戸籍謄本や固定資産評価証明書など、遺言書作成に必要な書類の取得を代行する場合もあります。

アフターフォロー

遺言書完成後の保管方法や、必要に応じた修正・変更のアドバイスも行います。

費用は高額に感じるかもしれませんが、弁護士が関与することで、形式不備や法的問題による「無効リスク」を限りなく低く抑えることができます。また、遺言者が亡くなった後の相続トラブルも未然に防げるため、長期的なメリットが大きいといえます。

遺言執行者としての依頼費用

弁護士を「遺言執行者」に指名することも可能です。遺言執行者とは、遺言内容を実現する責任者で、遺産の分配や相続手続きを行います。この場合の費用は以下のような基準で決まります。

基本報酬

30万円~50万円が一般的な相場。

遺産総額に応じた報酬

遺産が多い場合や複雑な手続きが必要な場合は、追加報酬が発生することがあります(遺産総額の1~2%程度)。

遺言執行者として弁護士を選ぶメリットは、相続手続きを円滑に進められること、法的トラブルが発生しても迅速に対応できることです。遺族の負担を軽減するため、信頼できる専門家に依頼するのは大変有益です。

司法書士・行政書士

弁護士に依頼するほど複雑な状況ではない場合、司法書士や行政書士に遺言書作成を依頼する選択肢もあります。この場合、費用は弁護士よりも抑えられる傾向がありますが、それぞれの役割や得意分野が異なるため注意が必要です。

司法書士

主に不動産の相続登記や相続関係説明図の作成など、不動産に関する手続きを得意とします。遺言書作成の費用は5万円~15万円程度が一般的です。相続財産に不動産が含まれる場合は、司法書士に依頼するとスムーズに進むケースがあります。

行政書士

遺言書の文案作成や、公証人との打ち合わせの代行を行います。費用は5万円~10万円程度と比較的安価です。ただし、代理権がないため、相続トラブルが予想される場合や複雑な遺言書には対応が難しい場合があります。

司法書士と行政書士はそれぞれ得意分野が異なるため、自身の状況に合わせて適切な専門家を選ぶことが重要です。

銀行・信託銀行

銀行や信託銀行では、「遺言信託」というサービスを提供している場合があります。このサービスでは、遺言書の作成から保管、遺言執行までを包括的にサポートしてくれます。特に、相続財産が多く、分配が複雑な場合に利用されることが多いです。

作成費用

10万円~30万円程度。これは遺言書の作成サポートにかかる費用です。

信託報酬

遺産総額の0.5%~2%が相場です。これは遺産分配や管理にかかる費用として請求されます。

保管料

遺言書を銀行で保管する場合、年額数千円~数万円が発生することがあります。

銀行の遺言信託は、手続きの手間を大幅に軽減できる反面、費用が割高になる傾向があります。また、法律相談が必要な場合には弁護士を別途手配する必要があるため、事前にサービス内容をよく確認することが重要です。

遺言書作成費用を抑える方法

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、最も安価に遺言書を作成できる方法です。しかし、法律上の要件を満たさないと無効になってしまうため、以下のポイントに注意しましょう。

日付の記載

正確な年月日を明記する必要があります。「○月吉日」などの曖昧な表現は無効になります。

遺言者本人の署名と押印

必ず本人が署名し、印鑑(実印または認印)を押す必要があります。

全文の手書き

パソコンや代筆は認められません。すべて遺言者が自ら手書きで書く必要があります。

これらの要件を満たすことで、自筆証書遺言が法的に有効なものとなります。手軽に作成できる反面、内容に不備がないか慎重に確認する必要があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は確実性が高い一方で、作成費用がかさむことが課題となります。しかし、いくつかの工夫をすることで節約することが可能です。

必要書類の取得を効率化

公正証書遺言を作成する際、戸籍謄本や固定資産評価証明書などの書類が必要です。これらの書類取得費用を抑えるために、以下の点を意識しましょう。

まとめて取得する

書類は一括して請求することで、郵送費や窓口手数料を削減できます。

デジタル化の活用

自治体によっては、オンラインで戸籍や住民票を取得できるサービスを提供している場合があります。オンライン申請を活用することで、窓口訪問の時間や交通費を削減できます。

不要な書類を確認

公証役場に相談し、本当に必要な書類だけを揃えるようにしましょう。場合によっては、一部の書類が省略可能なこともあります。

証人の依頼を工夫する

公正証書遺言を作成する際、証人2名が必要になります。この証人には日当を支払うのが一般的ですが、コスト削減のためには以下の方法が有効です:

知人や友人に依頼する

信頼できる知人に証人をお願いすることで、証人費用を抑えることができます。ただし、証人は相続人や受遺者、その配偶者などの利害関係者であってはならないため、適切な人物を選びましょう。

公証役場で証人を手配してもらう

公証役場には証人を紹介してもらえるサービスがあり、1名あたり1万円~1万5,000円程度で利用できます。証人を探す手間を省きつつ、相場内で手配することが可能です。

これらの工夫を取り入れることで、無駄な費用を削減しながら、公正証書遺言を作成することができます。

複数の専門家に相談して見積もりを比較

遺言書作成の費用を抑えるために、複数の専門家に相談して見積もりを比較することは非常に重要です。同じ遺言書作成でも、専門家や事務所によって費用やサービス内容は大きく異なることがあります。

見積もりを取る際のポイント

複数の専門家を比較する

弁護士、司法書士、行政書士それぞれに見積もりを依頼することで、費用だけでなく、サービス内容の違いを理解できます。特に、以下の項目を重点的に比較すると良いでしょう。

・遺言書作成費用

・相談料や初回無料サービスの有無

・遺言執行者の指名に関する料金

・書類の取得や保管にかかる追加費用

相談内容を明確に伝える

遺産の内容や分割方法、希望する遺言書の形式を具体的に伝えることで、より正確な見積もりを得られます。また、自分が気になる点(例えば遺留分や相続トラブルの防止策)を事前にメモしておき、忘れずに質問することが大切です。

対応力や信頼感をチェックする

費用だけでなく、専門家との相性や対応力も重要な要素です。丁寧に対応してくれるか、こちらの希望や不安に真摯に耳を傾けてくれるかどうかを確認しましょう。

専門家選びの注意点

・費用が極端に安い場合は、サービス内容が不十分である可能性があるため注意が必要です。

・地域の法律相談センターや無料相談会を活用するのも良い方法です。これらを利用して複数の意見を聞き、最適な専門家を選びましょう。

遺言書作成費用の具体例

自筆証書遺言

自筆証書遺言を作成する場合、費用は基本的に無料ですが、作成後に以下の費用が発生する可能性があります。

検認費用

遺言書を家庭裁判所で検認する際に、数千円~数万円の手数料がかかります。

保管費用

法務局の遺言書保管制度を利用する場合、保管料として3,900円が必要です。

弁護士へのチェック依頼

自筆証書遺言の内容を専門家に確認してもらう場合、1万円~5万円程度の費用が発生します。

ケース例

財産500万円、法務局保管利用

・自筆証書遺言を手書きで作成:無料

・法務局保管制度利用:3,900円

・検認費用:5,000円

合計:約9,000円

公正証書遺言

公正証書遺言の費用は、相続財産の総額や作成時の条件によって異なります。以下は、具体的な費用例です。

公証人の手数料

財産1,000万円の場合、手数料は約23,000円。

証人の日当

2名分、1人あたり1万円として2万円。

必要書類取得費用

5,000円程度(戸籍謄本や評価証明書など)。

公証人の出張費

自宅や病院で作成する場合、数千円~数万円。

ケース例

財産1,000万円、証人2名手配

・公証人の手数料:23,000円

・証人日当:20,000円

・書類取得費用:5,000円

合計:約48,000円

弁護士

弁護士に遺言書作成を全面依頼した場合、以下の費用が発生します。

相談料

1万円(1時間)。

遺言書作成費用

15万円。

書類取得代行費用

1万円程度。

遺言執行者としての報酬

30万円~50万円(遺産総額に応じて)。

ケース例

財産3,000万円、弁護士に遺言執行も依頼

・遺言書作成費用:15万円

・書類取得代行:1万円

・遺言執行報酬:30万円

合計:約46万円

弁護士に依頼することで法的トラブルを防ぎ、手続きもスムーズになりますが、費用は高めです。信頼できる弁護士に依頼し、詳細な説明を受けることをおすすめします。

まとめ

遺言書の作成は、家族や大切な人たちに安心と信頼を残すための重要な手続きです。しかし、その方法や費用について十分な知識を持たないまま作成を進めると、後々トラブルが発生する可能性があります。本記事では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった遺言書の種類ごとの特徴や費用、専門家への依頼に関する費用詳細、さらには節約方法や注意点について丁寧に解説しました。

まずは、自分の財産の内容と希望する相続方法を整理することから始めましょう。その上で、信頼できる専門家に相談し、最適な遺言書作成プランを選択してください。また、家族や相続人に対する配慮も忘れずに行い、トラブルのない相続を実現する遺言書を目指しましょう。

この記事を共有