葬儀業界の現状と課題、未来展望:変革期に求められる解決策とは

公開日: 更新日:

高齢化社会の進展やライフスタイルの多様化により、葬儀業界は大きな変革期を迎えています。従来の伝統的な葬儀形式や価値観は、現代のニーズや社会の変化に対応するため進化を余儀なくされています。一方で、業界には価格の透明性の欠如、人手不足、デジタル化の遅れといった課題が山積しています。

また、コロナ禍を契機に普及した家族葬・直葬といった新たな形式の台頭は、業界全体のビジネスモデルを再構築する必要性を示唆しています。本記事では、葬儀業界の現状、抱える課題、解決策、そして未来展望について詳細に解説します。

1. 高齢化社会とライフスタイルの多様化がもたらす影響

1.1 高齢化による葬儀需要の増加

日本の高齢化は世界でも例を見ない速度で進行しており、2007年には既に65歳以上の高齢者の割合が人口の21%を超えた「超高齢化社会」が到来しています。これに伴い、死亡者数が増加し、葬儀の需要も年々増加すると予測されています。2021年の年間死亡者数は約140万人でしたが、2030年には170万人を超える見込みです。

高齢化が葬儀業界にもたらす影響

1.需要の増加

死亡者数の増加は、葬儀の需要を押し上げる要因です。特に地方自治体が運営する火葬場や葬儀施設では、予約が埋まるまでの期間が長期化し、遺族への負担が増す事態も懸念されています。

2.サービス提供キャパシティの不足

需要増加に対応するための施設・人員の確保が追いついていません。中小葬儀社では特にその傾向が顕著であり、業務の効率化が急務です。

1.2 ライフスタイルの多様化による葬儀形式の変化

現代社会では、ライフスタイルの変化が葬儀形式にも大きな影響を与えています。従来の「通夜・告別式・火葬」というフルパッケージ型の一般葬が主流だった時代から、家族葬や直葬のようなシンプルな形式へと移行する傾向が強まっています。

家族葬と直葬の特徴

・家族葬

家族や近親者のみで行う少人数の葬儀形式で、費用は50~100万円程度とされます。静かに故人を送りたいというニーズに応える形で、近年非常に人気が高まっています。

・直葬

火葬のみを行い、通夜や告別式を省略する形式で、費用は20~30万円程度。最低限の手続きだけで済むため、遺族の負担を軽減するシンプルな選択肢として需要が拡大しています。

多様化が進む背景

1.費用負担の軽減

一般葬は150〜200万円が一般的な費用帯とされ、家族葬や直葬はその半額以下で済むことから、コスト面での魅力が高い。

2.遺族の意向

核家族化の進展やライフスタイルの変化により、故人とのつながりを重視する少人数の葬儀形式を選ぶ遺族が増えています。

3.コロナ禍の影響

感染症対策として少人数の家族葬や非対面型の葬儀が注目され、結果的に直葬の需要が拡大しました。

葬儀単価の下降と業界への影響

これらの形式の普及に伴い、一件あたりの葬儀単価は下降しています。一般葬に比べて火葬式や直葬は大幅に安価であるため、収益減少が業界全体に影響を及ぼしています。葬儀社は新しいビジネスモデルを模索しながら、単価低下を補う新たな収益源を確保する必要があります。

2. DX(デジタルトランスフォーメーション)がもたらす変化と課題

オンライン化の進展

DXの波は葬儀業界にも押し寄せており、サービス全体のデジタル化が加速しています。特にオンライン化は、消費者行動の変化や社会的要請に応じた重要な進展と言えます。

オンライン化がもたらす変化

1.相談・手続きのオンライン化

葬儀の事前相談やプランニングをオンライン上で完結できるサービスが普及しています。これにより、遺族は葬儀社に足を運ぶことなく、自宅から気軽に相談することが可能となりました。

2.オンライン予約・見積もり

費用が事前に確認できるオンライン予約システムや、複数のプランを比較できるポータルサイトの登場が、消費者にとっての利便性を大きく向上させています。

DXによる全体的なメリット

・サービス提供の効率化:ITツールを活用することで、スタッフの負担軽減や業務の迅速化が可能に。

・消費者利便性の向上:オンライン対応により、いつでもどこからでもサービスを利用できる。

課題

一方で、DXの進展にはいくつかの課題も伴います。

・デジタルに不慣れな高齢者への対応。

・サイバーセキュリティやプライバシー保護の重要性。

・デジタル化に対する業界内の理解不足。

これらの課題を克服することで、DXがもたらす効果を最大化し、消費者と業界双方の利益を向上させることができます。

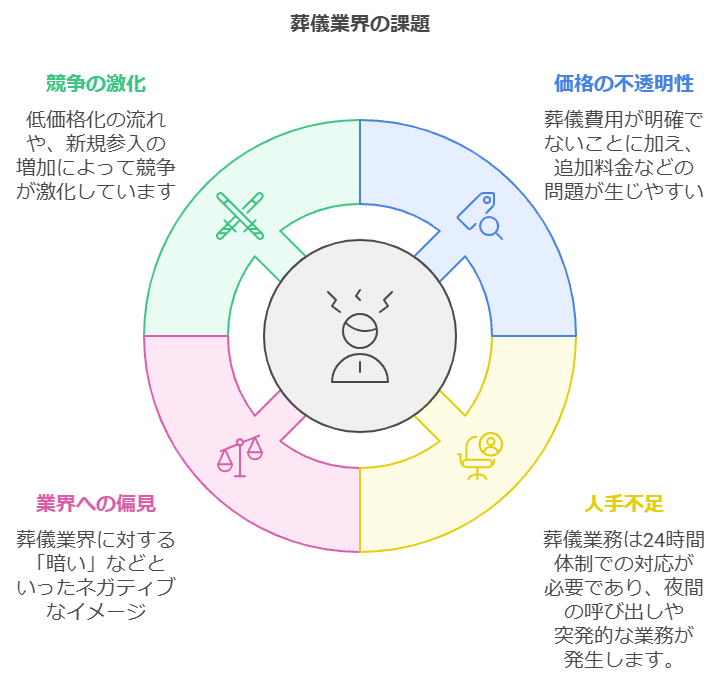

3. 葬儀業界が抱える根本的な課題

葬儀業界は、高齢化やライフスタイルの変化による需要増加の中で、新たな課題に直面しています。ここでは、業界全体が抱える重要な課題を4つに分けて解説します。

3.1 価格の透明性の欠如

葬儀費用が明確でないことは、業界全体で長年にわたって指摘されてきた問題です。国民生活センターによると、葬儀関連の相談の多くが「事前に示された費用と最終請求額が異なる」「追加料金が後から発生した」といった内容です。

背景

・葬儀は一度しか経験しないことが多く、消費者が価格の相場を把握しづらい。

・葬儀社によって価格体系やプラン内容が異なるため、比較が難しい。

問題点

価格が不透明であることにより、遺族が納得感を持たずに契約するケースが発生します。これが業界全体の信頼性低下につながり、利用者が葬儀サービスを選びにくくする原因となっています。

3.2 人手不足と働き方の問題

葬儀業界では、24時間対応や突発的な業務が多いことから、労働環境が厳しいとされています。この過酷な環境が若い世代の参入を阻害し、人手不足を引き起こしています。

背景

1.業務の特性

葬儀業務は24時間体制での対応が必要であり、夜間の呼び出しや突発的な業務が発生します。

2.職場環境の厳しさ

感情的に負担がかかる仕事であることに加え、労働時間が長く、休暇が取りにくい環境も少なくありません。

問題点

・若い人材が定着せず、業界全体でベテラン不足が深刻化している。

・経験豊富な人材が少なくなることで、業務効率やサービスの質が低下するリスクがある。

3.3 業界への偏見

葬儀業界に対する「暗い」「厳しい」といったネガティブなイメージが、消費者や就職希望者の間で広がっています。この偏見が、業界全体の発展を阻害する要因となっています。

背景

1.葬儀に関するタブー視

死や葬儀に対する文化的な忌避感が根強く、話題にしにくい風潮が存在します。

2.情報不足

葬儀業界の実態や社会的意義についての情報発信が不足しているため、正しい理解が広がりにくい。

問題点

・就職希望者が業界を敬遠し、人材不足がさらに深刻化する。

・消費者がサービス内容を正しく理解せず、不満が生じやすくなる。

3.4 葬儀業界内での競争激化

葬儀業界では、家族葬や直葬の普及に伴う低価格化の流れや、新規参入の増加によって競争が激化しています。消費者のニーズが多様化する中、価格競争や差別化のプレッシャーが高まり、業界全体にさまざまな影響を与えています。

背景

1.消費者ニーズの変化

シンプルで低コストな葬儀を求める声が増え、価格が葬儀社選びの重要な基準となっています。

2.新規参入の増加

異業種からの参入が相次ぎ、大手流通業やIT企業がオンライン予約や価格比較サービスを提供。これにより、消費者の選択肢が広がっています。

3.価格透明化の進展

インターネットを活用した情報収集が進み、消費者は複数の葬儀社を簡単に比較できるようになりました。

影響

1.価格競争の激化

低価格を求める消費者の声に応えるため、価格を引き下げざるを得ない状況が続いています。

2,小規模葬儀社の淘汰

資金力や規模で劣る小規模葬儀社が、大手や新規参入者との競争に敗れるケースが増加しています。

3,サービス過剰のリスク

差別化を図るために過剰なサービス提供が行われ、コストが増大する一方で利益率が圧迫されています。

課題への対応策

1.価格以外の付加価値の提供

顧客にとって選ばれる理由を作ることが重要です。たとえば、故人の趣味を反映したプランやアフターケアサービスなどが挙げられます。

2,デジタル活用による効率化

SNSやオンライン広告を活用した効果的な情報発信や、予約システムの導入で顧客対応を効率化します。

3,異業種連携の推進

終活支援企業や介護施設と連携することで、新しい顧客層の開拓が期待されます。

4. 課題解決に向けた取り組みと未来展望

葬儀業界が抱えるさまざまな課題に対し、いくつかの取り組みが進められています。ここでは、課題解決に向けた具体的な方策と、それを踏まえた未来展望について詳しく解説します。

4.1 価格の透明化と顧客の信頼構築

葬儀業界における価格の透明性の欠如は、顧客の不信感を招きやすい問題です。この問題に対応するため、次のような取り組みが行われています。

・明確な料金体系の提示

事前に料金の内訳を詳細に示し、顧客が追加料金の心配をしなくてもよい仕組みを構築します。たとえば、葬儀プランをパッケージ化し、見積もりをオンライン上で簡単に比較できるシステムの導入が進められています。

・標準化の推進

業界全体で料金やサービス内容の標準化を進めることで、どの葬儀社を選んでも一定のサービスを受けられるようにする動きがあります。これにより、顧客の安心感を高めることが可能です。

4.2 労働環境の改善と人材確保

人手不足や労働環境の過酷さを改善するため、業界では次のような対策が講じられています。

・働き方改革の推進

シフト制の導入や業務の分業化を進め、労働時間を短縮する取り組みが行われています。また、過労を防ぐためのメンタルヘルスケアや休暇制度の充実も進められています。

・IT・AIツールによる業務効率化

AIを活用した問い合わせ対応の自動化や、予約・スケジュール管理システムの導入により、人的負担を軽減する動きが加速しています。これにより、少人数での業務遂行が可能となり、人材不足の影響を軽減できます。

・業界イメージの改善

ネガティブな印象を払拭し、葬儀業界で働くことの意義や魅力を伝える広報活動も重要です。特に、若年層に向けてのインターンシップ制度や、SNSを活用した情報発信が有効です。

4.3 新しいサービスモデルの拡充

パーソナライズサービスの進化

「故人らしさ」を重視した葬儀プランが増えています。たとえば、故人の趣味や人生を反映したオリジナルの式次第や、特定のテーマを持った葬儀会場の装飾など、個別化されたサービスが遺族の „心に残る葬儀” を実現します。

エコフレンドリーな選択肢

環境意識の高まりに応じて、樹木葬や海洋散骨といったエコ葬が普及しています。これらは、環境負荷を抑えつつ、自然と一体となる新たな葬送文化を提案するものです。特に若い世代から支持を集めており、業界の差別化戦略としても有効です。

5. まとめ

葬儀業界は、高齢化やライフスタイルの多様化という社会的な課題に直面していますが、同時にオンライン葬儀やエコ葬といった新たなトレンドを取り入れることで成長の可能性を広げています。

・価格の透明性向上

顧客が安心してサービスを選べる環境を整えることで、信頼を獲得する必要があります。

・働き方改革の推進

労働環境を改善し、優秀な人材を確保することが業界の持続可能性に直結します。

・新たな価値提供

エコ葬やパーソナライズ葬儀など、顧客のニーズに応じた柔軟なサービスが求められます。

未来の葬儀業界は、伝統を尊重しながらも、社会の変化に適応する柔軟性が鍵となります。次のステップとして、地域の葬儀社やオンラインサービス, 終活サポートの情報を調べ、新しい選択肢を見つけてみてはいかがでしょうか。

この記事を共有