火葬とは?費用や流れ、マナーを徹底解説

公開日: 更新日:

日本では、葬儀後に火葬によって故人を送り出すことが一般的です。しかし、初めて火葬を経験する方にとっては、当日の流れやマナーなど、わからないことが多いかもしれません。この記事では、火葬に関する基本的な情報から時間の目安、待ち時間の過ごし方までを詳しく解説します。

火葬とは

火葬は、故人の遺体を火葬炉で焼却し、遺骨を納める葬送の方法です。日本では仏教や神道の伝統に基づき、最も一般的な方法とされています。

火葬が選ばれる理由

・衛生的な処理: 土葬に比べ、遺体を清潔に管理できる。

・土地利用の効率: 土葬と異なり、広い土地を必要としない。

・宗教・文化的背景: 多くの日本人の信仰や習慣に基づく。

火葬のみの葬儀「火葬式・直葬」

近年、合理的で負担の少ない葬儀形式として「火葬式・直葬」が注目されています。特に費用や準備の負担を抑えたい遺族に選ばれることが多いこの形式は、従来の通夜や告別式を省略し、火葬を中心に行うシンプルなものです。

火葬式と直葬には若干の違いがあります。

・火葬式: 簡単なセレモニーを含む場合が多い。

・直葬: 安置後、特別な儀式を行わずに火葬を実施。

火葬式・直葬のメリット

1. 低コストでの実施

火葬式は、祭壇や式場を利用しないため、一般葬や家族葬に比べて圧倒的に費用を抑えることが可能です。プランによりますが、10万円から30万円程度で行える場合が多く、経済的な負担を減らせます。

2. 短期間での実施が可能

準備期間が短く、火葬当日だけで完了することがほとんどです。忙しい遺族や遠方の親族が集まりにくい場合にも適しています。

3. 宗教や形式にとらわれない

宗教儀式を伴わない場合が多いため、形式にとらわれず、故人や遺族の意向に合わせた自由な供養ができます。

火葬式・直葬のデメリット

1. お別れの時間が短い

通夜や告別式がないため、故人とのお別れに十分な時間を取れないことがあります。お別れの場を設ける場合、追加費用が発生する点に注意が必要です。

2. 参列者が限られる

少人数で行われることが一般的で、親しい親族や友人のみの参列になる場合が多いです。多くの人と故人を偲びたい場合には不向きです。

3. 宗教儀式がない

菩提寺や宗教的な儀式が必要な場合、火葬式では対応が難しいことがあります。特に仏教においては戒名の授与や読経が省略されることがあるため、注意が必要です。

火葬式・直葬が向いている人

火葬式は、以下のような状況の方に適しています。

・費用を抑えたい方: シンプルな形式で、低コストな葬儀を希望する場合。

・短期間で葬儀を済ませたい方: 遠方の親族を呼ぶ負担を軽減できます。

・形式にこだわらない方: 宗教や伝統にとらわれず、自由な供養をしたい場合。

・故人がシンプルな葬儀を希望していた場合: 生前の意向を反映しやすい形式です。

直葬の増加については、以下の記事をご覧ください!

火葬式の選び方と注意点

1. プラン内容を確認する

火葬式のプラン内容は葬儀社によって異なります。追加費用やセレモニーの有無をしっかり確認しましょう。

2. 口コミをチェックする

葬儀社の評判や口コミを調べることで、信頼性を確保できます。

3. 費用の内訳を確認する

見積もりに含まれる項目や追加料金の条件を明確にすることが大切です。火葬場や安置所での管理費が発生する場合もあるため注意しましょう。

火葬費用に使える「葬祭補助金制度」

この国では、原則として土葬が認められておらず、一部の例外を除いて火葬が必要です。

火葬には費用がかかりますが、最低限の葬儀を行わないことは福祉の観点から望ましくありません。そのため、葬儀や埋葬にかかる費用の一部を補助する「葬祭補助金制度」が設けられています。

葬祭補助金制度は国民健康保険や社会保険、または生活保護を受けている場合に利用でき、支給金額や条件は制度によって異なります。

葬祭費

葬祭補助金制度にはいくつかの種類があり、「葬祭費」「埋葬料」「埋葬費」に分けられます。

例えば、葬儀費用の一部を補填する「葬祭費」は以下のような条件で給付されます。

・対象: 故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合。

・支給金額: 約5万円(自治体によって異なる)。

・申請窓口: 故人が住んでいた市区町村の窓口。

・必要書類: 申請書、故人の保険証、喪主の印鑑、銀行口座番号など。

葬祭扶助

「葬祭費」「埋葬料」「埋葬費」のみの給付では負担が大きすぎる人の場合は、以下の条件で「葬祭扶助」という制度を利用することができます。

・対象: 故人が生活保護を受けており、遺族ではない第三者が葬儀を行う場合。遺族が生活保護を受けている場合。

・支給金額: 約20万6千円(地域により異なる)。

・申請窓口: 市区町村の福祉課(事前申請が必須)。

葬祭扶助で支給される金額で執り行える葬儀は、基本的に火葬式・直葬となるでしょう。

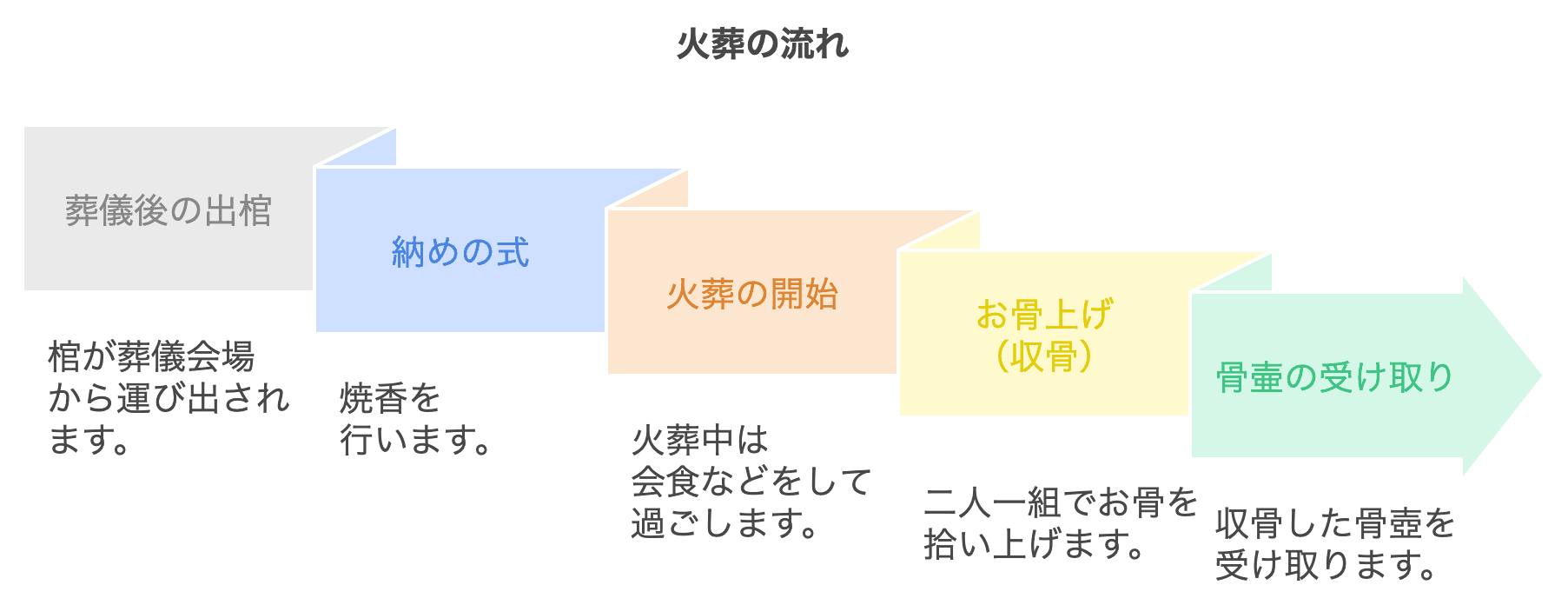

火葬の流れ

日本の法律では、死亡後24時間以内の火葬を禁じる規定があります。このため、一般的にはご逝去から翌々日に、以下のような流れで火葬を行います。

・ご逝去翌日: お通夜

・翌々日: 葬儀・告別式および火葬

火葬場の多くは閉館時間が17時頃であるため、火葬は午前中に行われることが多いです。

1. 葬儀後の出棺

葬儀が終わると、故人様の棺を霊柩車に乗せ、火葬場へと移動します。喪主は霊柩車の助手席に同乗するのが一般的です。その他の親族や参列者は、自家用車、ハイヤー、貸切バスなどで火葬場へ向かいます。僧侶が同行する場合は、移動車両の手配を事前に確認しておきましょう。

2. 納めの式

火葬炉に棺を納める前に、最後のお別れの儀式である「納めの式」が行われます。僧侶による読経や、遺族・参列者による焼香が一般的です。

焼香のマナー

火葬場での焼香は、納めの式で行われる場合が多いです。以下の手順で行います。

1. 遺影の前で一礼。

2. 焼香台に進み、親指、人差し指、中指で香をつまむ。

3. 香を静かにたき火に入れる(宗派により額に押し頂く場合もある)。

4. 最後にもう一度一礼して戻る。

喪主や近親者が先に焼香を行い、その後に一般参列者が続きます。

副葬品

納めの式では、棺に入れる副葬品を納めることができます。

火葬では、副葬品の選定が重要です。入れられるもの、入れられないものを確認しておきましょう。

・棺に入れられるもの

花束や手紙

燃えやすい衣類(天然素材が望ましい)

故人が愛用した小物(可燃性のもの)

・棺に入れられないもの

金属製品: アクセサリー、時計など。

プラスチック製品: ぬいぐるみ、靴など。

爆発物: スプレー缶、ライターなど。

副葬品の選定は、火葬場や葬儀社に相談すると安心です。

3. 火葬の開始

棺を火葬炉に納め、火葬が開始されます。火葬時間は約1時間前後が目安です。

4. お骨上げ(収骨)

火葬終了後、収骨室で遺骨を骨壷に納める儀式が行われます。日本独特の習慣で、二人一組で箸を使って骨を拾います。

お骨上げの作法

二人一組で箸を使い、骨を拾い上げて骨壷に納めます。故人との関係が近い順に行うのが一般的です。

マナーとして静粛に進め、他の方が行っている様子を見守りましょう。

5. 骨壷の受け取り

収骨が終わると骨壷が骨箱に収められ、遺族に渡されます。

火葬にかかる時間

火葬時間の目安は、約1時間〜1時間半です。

火葬時間は、故人の体型や棺に納めた副葬品の量により異なります。副葬品が多いほど火葬時間は長くなります。

火葬炉の種類による違い

火葬炉には以下の2種類があります。

・台車式: 遺骨が人型に残りやすい。火葬時間は約1時間〜70分。

・ロストル式: 均一に燃焼する仕組みで、火葬時間は約1時間前後。

大きな差はありませんが、火葬場の設備によって若干の違いがあります。

火葬の待ち時間の過ごし方

火葬が行われている間、遺族や参列者は火葬場の控室やロビーで待機します。

控室やロビーで待機

・お茶やお菓子をいただく: 火葬場によっては、控室に用意されている場合があります。

・軽食を購入: 売店や自動販売機がある施設では、軽食や飲み物を購入できます。

・会話: 故人の思い出を語り合うなど、静かな時間を過ごしましょう。

精進落とし(会食)

最近では、火葬の待ち時間に仕出しの精進落とし(会食)をいただくことも一般的です。

・仕出し料理: 控室で提供されることが多いです。葬儀社に手配を依頼するのが便利です。

・外食: 火葬後にレストランで会食を行う場合は、事前に予約し、精進落としの目的であることを伝えましょう。

精進落としの際のマナー

火葬後に精進落としとして会食を行う場合は、以下の点に注意します。

・献杯: 故人を偲びながら、最初に献杯を行うことが多いです。

・話題: 故人にまつわる話を中心に、和やかな雰囲気を心がけましょう。

・酒量: 節度を持ち、飲みすぎないように注意しましょう。

火葬時の基本的なマナー

火葬場では、宗教的な儀式や感情的な瞬間が多く含まれるため、慎重な態度と敬意を持った行動が求められます。

1. 静かで落ち着いた態度を保つ

火葬場は神聖な場所と考えられています。以下の点を意識しましょう。

・遺族の感情に寄り添い、必要以上の話し声を控える。

・携帯電話は電源を切るか、マナーモードに設定する。

・集合写真の撮影やSNS投稿は控える。

2. 時間厳守

火葬場のスケジュールは厳密です。火葬の予約時間に遅れると他の利用者に迷惑がかかるため、余裕を持って現地に到着しましょう。

火葬時の服装

火葬場での服装は、遺族として参列する場合と、一般参列者として参加する場合で微妙に異なりますが、基本的には黒を基調としたフォーマルな服装が適切です。

遺族の服装

・男性: 黒いスーツ、白いシャツ、黒いネクタイ、黒い靴。

・女性: 黒いワンピースやスーツ。肌の露出を避け、アクセサリーも控えめに。

・子ども: ダークカラーの服装が望ましい。フォーマルであれば制服も可。

参列者の服装

・遺族ほど厳密ではないが、黒やダークグレーの服装を選ぶ。

・カジュアルな服装(ジーンズ、スニーカーなど)は避ける。

季節に応じた注意点

夏場でも肌の露出を控え、ジャケットやストールで調整します。冬場は黒いコートを着用すると良いでしょう。

火葬時の言葉遣い

火葬場では、遺族や他の参列者に敬意を示す言葉遣いを心がけます。不適切な言葉を避け、場にふさわしい挨拶を心がけましょう。

適切な挨拶

・「ご愁傷様です」

・「お悔やみ申し上げます」

・「お気を落とさないようにしてください」

避けるべき言葉

・「頑張ってください」: プレッシャーを与える可能性があるため不適切です。

・「大変ですね」: 不必要に負担を感じさせる表現は避けましょう。

地域や宗教による違いへの配慮

地域や宗教によって火葬時の作法が異なる場合があります。

・焼香の作法: 額に香を押し頂く、複数回行うなど宗派ごとに異なる場合があります。

・収骨のスタイル: 関東では全身収骨、関西では部分収骨が一般的です。

・副葬品の選定: 宗教的な制約に基づいて入れられるものが異なることもあります。

事前に葬儀社や遺族に確認し、場に合わせた行動を心がけましょう。

まとめ

火葬は故人を弔う最後の重要な儀式です。火葬を検討している方や参列の予定がある方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

(参照:https://www.okuribito-osousiki.com/area/tokyo/columns/424)

この記事を共有