カロートとは何か?お墓の中にある「納骨室」の構造・役割・種類をわかりやすく解説|知られざる内部空間の重要性とは

公開日: 更新日:

カロートとは、墓石の下や内部に設けられた納骨のための空間を指します。一般的には、故人の遺骨を納める場所として設計されており、墓石本体や外柵で囲まれた空間に位置します。以下、その役割を詳しく見ていきましょう。

遺骨を納める場所としての機能

遺骨は骨壺に入れて保管されることが多いですが、骨壺による納骨だけでなく、直接遺骨を土に返す埋葬型にも対応できるよう、カロートは十分な空間を確保しています。

複数の遺骨をまとめて納めるために、段差をつけて複数の骨壺を収納できる設計がされる場合もあります。こうした配慮により、将来の分骨や追善供養にも対応しやすくなります。

墓石を支える構造としての意味

カロートは単なる箱ではありません。墓石全体を支える基礎部となる構造体であり、耐久性の面でも重要な役割を担います。コンクリートや石材で頑強に作られるのは、このためです。

また、重量のある墓石を地下に固定することで、地震や風雨による墓石の倒壊・ずれを防ぎます。強固な構造設計は、安全面や将来維持にも直結します。

なぜ「カロート」と呼ばれる?語源と由来を解説

カロート(カロートス)という言葉の由来

「カロート」はラテン語の “cubile” やギリシア語の “κοῦμβος(koumbos)” に由来し、これは「寝床」「容器」などの意味を持ちます。英語圏では “crypt”(クリプト) とも呼ばれ、地下に設けられた納骨室という意味合いが重視されます。

日本では明治時代以降、欧風墓石や石棺の影響もあって、納骨室を「カロート」と呼ぶようになりました。

「石棺」や「納骨室」との違いと共通点

- 石棺(せっかん)

完全に石で作られた棺。一般に“個別の箱”として完成しており、蓋の構造も石製であることが多い。 - 納骨室

墓地の中に設けられた空間全体を指します。カロートもこの納骨室の一種ですが、墓石との一体構造という点で特に区別されます。 - カロートとの共通点・相違点

共通点:いずれも遺骨を入れる空間であること。

相違点:カロートは主に墓石と一体化し、構造体としての役割も担う点で違いがあります。

地下型と地上型、カロートには2種類ある

カロートには、地下型と地上型(丘カロート)という2つの主要な形式があります。どちらを選ぶかは、墓地の条件や家族の供養スタイルによって判断されます。

地下に設ける伝統的なタイプ

- 墓地に穴を掘り、地面の下にカロートを設置

- コンクリートや石材で上・下部を囲い、外部から見えない構造

- 地下の湿気や水の影響を受けやすいため、排水対策が重要

地上型(丘カロート)という新しい選択肢

- 地上に台座のように設置されたカロート

- 見た目はまるで“石棺を墓石上に置いた”ような構造

- 湿気に強く管理しやすい一方で、視覚的な存在感が強まる

それぞれのメリット・デメリット

タイプ | メリット | デメリット |

地下型 | 見た目がすっきり。伝統的で違和感が少ない | 湿気対策が難しく、改修時の工事が大掛かり |

地上型(丘カロート) | 湿気に強く設計しやすい、管理が容易 | 墓地全体の見た目が重くなる可能性あり |

カロートの内部構造と使われる材質

カロートの内部は遺骨を安全かつ長期間安置するため、慎重に設計されています。その構造や材質は墓石のサイズや地域の風土によっても異なります。

段数や仕切りの有無

内部は一層または二層構造が一般的です。一層構造の場合は、骨壺を直接床面に並べます。二層構造では、上段に新しい骨壺、下段に古骨を安置するなど、収容量を増やす工夫が施されています。

また、仕切りを設けることで他家との混在を避けることや、宗派による供養スタイルの違いに対応する設計も存在します。

コンクリート/御影石/樹脂製などの材質比較

主な材質は以下の通りです。

材質 | 特徴 | メリット | デメリット |

コンクリート | 最も一般的。耐久性あり | 施工費用が比較的安い | 長期間でひび割れリスク |

御影石 | 高級感と耐久性 | 風化しにくい | 価格が高い |

樹脂製 | 最新技術。軽量 | カスタマイズしやすい | 伝統墓石との相性が課題 |

地域によっては、コンクリート製が主流ですが、都市部では御影石や樹脂製が増えています。

湿気対策と換気構造

カロート内部は密閉状態になりがちで、湿気や結露が遺骨や骨壺を傷める原因になります。そこで以下の対策が施されます。

- 換気口の設置:空気の流れを作り、湿気を逃がす。

- 透水性素材の使用:床材に透水性のある石材を使うことで、水分を逃がす。

- 排水穴の設置:底部に穴を開け、水が溜まらないようにする。

これらは特に地下型カロートにおいて重要です。地上型の場合は自然換気がしやすい構造になっています。

骨壺ごと?土に還す?納骨スタイルによって構造も変わる

納骨のスタイルによってカロートの設計は大きく変わります。以下2つのスタイルを理解しておきましょう。

骨壺収納型と直接埋葬型の違い

- 骨壺収納型

→ 骨壺のままカロート内に安置する一般的な形式。遺骨が湿気や土壌から守られる。 - 直接埋葬型

→ 骨壺を使わず、遺骨を布や紙に包んで直接土に還す方法。環境配慮型や宗教的理由で選ばれることもあります。

骨壺収納型の場合は棚や仕切りが必要になりますが、直接埋葬型は大きな一室として設計されることが多いです。

カロートの設計は供養方針とセットで考える

たとえば「何世代にもわたって納骨する」のか、「自然に返す」のかによって、選ぶカロートは変わります。事前に家族や宗教的なルールを確認し、石材店に具体的な要望を伝えることが大切です。

カロートの開け方は?自分で開けるのはNG?

カロートは非常に重い墓石や蓋で密閉されています。そのため、開け方には十分な注意が必要です。

墓石の構造と「石の蓋」

カロートの蓋は多くの場合、1枚~数枚の石板でできています。墓石の下部に設置され、簡単には取り外せないようになっています。

この蓋を無理に外すと、墓石本体がずれたり、破損リスクが生じます。

開け方の手順と専門家の立ち会いの重要性

1.石材店に連絡し、開封作業を依頼する

2.必要であれば僧侶に立ち会いをお願いする

3.専用道具を使って蓋石を慎重に外す

4.遺骨や骨壺の取り扱いを確認し、作業を完了する

特に大型墓石や特殊構造の場合、専門資格を持つ石材業者が行うべきです。

無理に開けるリスクとトラブル例

- 蓋石が割れる

- 墓石全体が倒壊する

- 法律違反になるケース(墓地・埋葬に関する法律)

これらのトラブルを防ぐため、必ず石材店に相談しましょう。

納骨式・開眼供養の流れとカロートの関係

カロートを開けるタイミングは、納骨式や開眼供養と密接に関係しています。これらの儀式は宗派や地域によって異なりますが、基本的な流れと準備ポイントを把握しておくことが大切です。

仏式での供養儀式の流れ

仏教の場合、納骨式は故人の魂を墓に迎える重要な行事です。主な流れは以下の通りです。

1.僧侶による読経と法要

2.カロートの蓋を開け、遺骨を安置

3.再び蓋を閉め、墓前で焼香・供花

4.開眼供養として墓石に魂入れを行う

開眼供養は、墓石がただの石から供養対象となる“仏具”に変わる瞬間であり、非常に重視されます。

僧侶・親族・石材店の関係性

納骨式や開眼供養では、必ず以下の関係者が関わります。

- 僧侶:供養儀式の司式者

- 親族:遺族として参列

- 石材店:カロートの開閉や墓石の管理担当

事前にこれらの関係者と連絡を取り合い、日程や手順を確認しておく必要があります。

納骨前に確認しておくべき準備リスト

- 納骨する遺骨の確認

- 骨壺や布袋などの用意

- 石材店へのカロート開封依頼

- 僧侶への依頼とお布施の準備

- 供花・線香・供物の準備

こうしたチェックリストを活用すれば、当日の混乱やトラブルを防ぐことができます。

カロートの費用相場と内訳を解説

カロートの設置や改修には、意外と大きな費用がかかります。その内訳を理解しておくことで、適正価格かどうかを判断しやすくなります。

新規建立時にかかる費用

- 地下型カロート:30万〜80万円

- 地上型(丘カロート):50万〜120万円

価格は墓地の広さや地域による差もありますが、地下型の方が一般的に安価です。

後から追加工事をした場合の価格感

すでにある墓石にカロートを後付けする場合、以下の費用がかかります。

- 既存墓石の解体・再設置費用:20万〜50万円

- 新規カロート工事費用:30万〜100万円

特に、地盤工事や防水処理が必要になる場合は追加費用が発生します。

材質・規模・施工条件による変動要素

要素 | 影響する費用 |

材質 | 御影石 > コンクリート > 樹脂製 |

規模 | 大型 > 小型 |

施工条件 | 地盤改良・排水工事が必要な場合高額 |

石材店ごとに見積もりを比較し、総額だけでなく内訳まで確認することが大切です。

カロートに水が溜まるのはなぜ?湿気対策のポイント

カロート内部に水が溜まると、遺骨や骨壺が劣化するリスクが高まります。その原因と対策方法を詳しく解説します。

排水不良や施工不良によるリスク

主な原因は以下の通りです。

- 地盤が粘土質で水はけが悪い

- カロート底部の排水穴不足

- 墓地全体の排水設計不良

これらはすべて、設計段階でのミスや不備によるものです。

換気口・透水性素材・排水穴の有無を確認

カロートを新設・改修する際は以下を必ず確認してください。

- 換気口:湿気を逃がすための通気路

- 透水性素材:床面や側面に透水性石材を使用

- 排水穴:最低1〜2箇所設置

これらの仕様がない場合、早急に石材店に相談しましょう。

水が溜まった場合の対処法

- 石材店に依頼し、蓋石を開ける

- 溜まった水を排水・乾燥

- 排水穴の追加工事や換気設備の設置

素人判断で水抜き作業をすると、墓石やカロートを傷めるリスクがあります。必ず専門業者に依頼してください。

いずれカロートが満杯になる?収容量と将来設計

カロートは一度設置すれば永遠に使えるわけではありません。収容量には限界があり、将来的に「カロートが満杯になる」という問題に直面する家庭も少なくありません。どのタイミングでどう対応すべきか、具体的に解説します。

何柱まで納骨できる?

カロートの大きさや形状によって納骨できる数は異なりますが、一般的には以下の目安があります。

- 小型カロート:4〜6柱

- 中型カロート:8〜12柱

- 大型カロート:20柱以上

ただし、骨壺のサイズや収納方法によって実際の収容量は変わります。石材店に確認する際は、具体的な骨壺サイズと納骨方法を伝えることが大切です。

粉骨や古骨の扱い方

カロートが満杯になった場合、粉骨(遺骨を粉状にする処理)や古骨の整理が行われます。

- 粉骨:体積が約1/5〜1/10に縮小し、より多く納骨できる

- 古骨:祖先の遺骨を小さな骨壺に移し替えたり、土に還す処理

これらは仏教的な供養観とも関わるため、僧侶や親族と相談しながら進めましょう。

「次の代でどうする?」と考えるタイミング

収容量が限界に近づいたと感じたときは、次世代の供養方法について家族会議を開くことをおすすめします。

- 永代供養墓への移行

- 合祀墓への移転

- 墓じまいを含めた整理

こうした選択肢は急な判断が難しいため、早めに検討を始めるのが理想です。

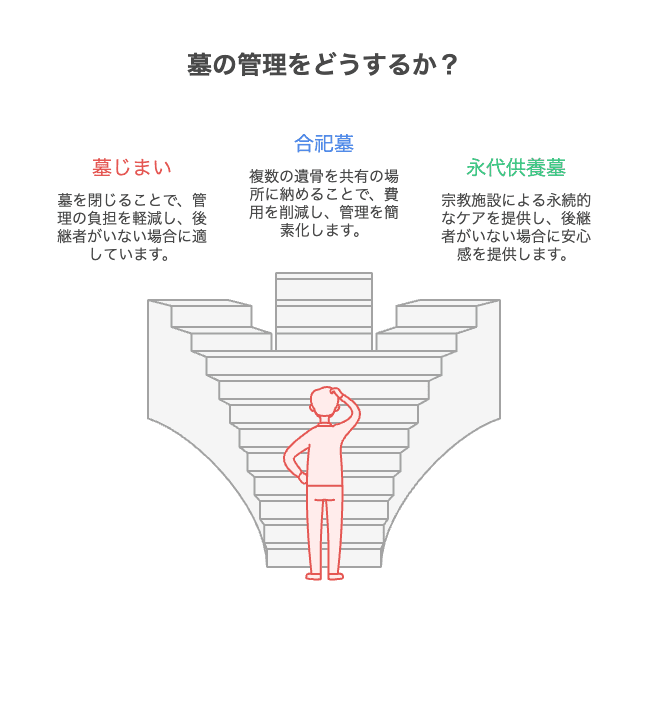

墓じまい・合祀墓・永代供養という選択肢

少子高齢化や都市化の進展に伴い、伝統的な家墓を維持することが難しい家庭が増えています。その現実的な対応として、「墓じまい」「合祀墓」「永代供養墓」といった新しい選択肢が注目されています。

後継者不在・高齢化社会の現実

お墓の管理には代々の後継者が必要ですが、最近では以下のような問題が顕在化しています。

- 子供世代が都市部へ移住し、お墓の管理が困難

- 高齢者世帯のみで管理ができない

- 無縁墓になるリスク

こうした背景から、「自分たちの代でお墓を整理する」決断をする家庭も増えています。

お墓を閉じる決断のタイミング

墓じまいを行うタイミングは以下のようなケースが多いです。

- カロートが満杯になった

- 後継者がいないことが確定した

- 地域墓地の閉鎖や移転が決まった

墓じまいには法的な手続きや遺骨の改葬許可が必要なため、専門業者に依頼するのが一般的です。

永代供養墓・合祀墓に移す手順

1.石材店または墓じまい業者に相談

2.行政手続きを行い改葬許可証を取得

3.遺骨を取り出し、新しい供養先へ移動

4.永代供養墓や合祀墓へ納骨

これらは宗教施設や公営墓地が提供しているケースが多く、費用は10万円〜50万円前後が目安となります。

手元供養という選択肢とカロートペンダント

近年注目されているのが「手元供養」という新しい供養スタイルです。カロートやお墓を設けず、遺骨の一部を身近に置いて供養する方法です。

遺骨の一部を残す新しい供養の形

- 自宅に小型の仏壇や供養台を設け、骨壺を安置

- 遺骨の一部を専用容器に入れて保管

これにより、墓地に通えない人でも日常的に故人を偲ぶことができます。

ペンダント型・ミニ骨壺・分骨の注意点

- カロートペンダント:遺骨を微量収納できるジュエリー。素材はシルバーやチタン製が多い。

- ミニ骨壺:自宅内供養用に設計された小型容器。デザイン性も高まっている。

- 分骨:法律的には問題ありませんが、宗派によっては禁止される場合があるので事前確認が必要。

「今すぐ納骨できない」人のための心の支え

事情によりすぐにお墓が用意できない家庭や、海外在住者などには手元供養が非常に適しています。心の整理やグリーフケアの一環として活用されることも増えています。

まとめ

カロートとは何か、その意味や構造、種類、費用に至るまで理解を深めることで、家族や故人にとって最もふさわしい供養の形を選択できるようになります。特に、納骨前に準備や確認事項を整理しておくことで、後から発生しがちなトラブルや追加費用を未然に防ぐことができます。

カロートには地下型と地上型があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。また、内部構造や使用される材質によっても価格や維持管理の手間が変わるため、家族構成や宗教観、墓地の環境に合わせた選択が求められます。収容量の限界や将来設計についても事前に考えておくべきポイントです。

さらに、現代では墓じまいや永代供養墓、手元供養といった多様な選択肢が広がっており、必ずしも従来の形にこだわる必要はありません。それぞれの方法には特徴や注意点があるため、専門家や石材店への相談を通じて、家族の事情に合った最適なスタイルを選びましょう。

納骨や供養は一度決めれば終わりというものではなく、次世代にまで関わる大切な問題です。だからこそ、「知らないまま納骨」を避け、しっかりと情報を集め、納得できる形で故人を見送る準備を進めることが、家族全員にとって安心につながります。

石材店に確認すべき具体的なポイントをリスト化し、将来を見据えた供養スタイルを今一度見直してみてください。それが家族にとっての心の平安につながる最初の一歩となります。

この記事を共有

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)