生前葬とは?メリット・デメリットから費用・事例まで詳しく解説

公開日: 更新日:

「生前葬」という言葉を聞いたことがありますか?近年、自分自身で葬儀を計画し、生きているうちに感謝や思いを直接伝える「生前葬」が注目を集めています。生前葬は従来の葬儀とは異なり、遺族や関係者の負担を軽減するとともに、本人が主体となって自分らしさを反映できるという新しい形式の葬儀です。

「どういう人が生前葬を行うの?」「どんな準備が必要なの?」「一般人でもできるの?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。この記事では、生前葬の基本情報からその目的、流れ、費用、メリット・デメリット、さらには実際に生前葬を行った芸能人の例や一般人が行う場合の現実まで、徹底的に解説します。終活の一環として生前葬を考えている方、興味がある方はぜひ最後までお読みください。

生前葬とは

生前葬とは、従来の葬儀とは異なり、生きているうちに本人が主体となって行う葬儀のことを指します。通常の葬儀は故人のために遺族や親族が計画を立てるものですが、生前葬は自分自身が主役となり、自分の意思を反映させた形で行われます。

この新しい形の葬儀は、人生の最終章をどう締めくくるか、そして家族や友人、知人とどのように別れを告げるかを自分で決めることができる点で、従来の葬儀とは大きく異なります。また、生きている間に葬儀を行うため、感謝の言葉を直接伝えたり、楽しい時間を共有したりする「ポジティブなイベント」として行われることが多いのも特徴です。

生前葬と従来の葬儀との違い

生前葬は従来の葬儀と以下の点で異なります。

1.主役が自分自身

従来の葬儀は遺族が主体となり、故人を悼む場として行われます。一方、生前葬では本人が主体となり、自分の意思でセレモニーの内容を決定し、自分らしい形で執り行うことができます。

2.ポジティブな意味合い

通常の葬儀は故人を偲ぶための場であり、悲しみが中心となりますが、生前葬は「人生の集大成を祝う」意味合いが強く、家族や友人に感謝を伝えたり、楽しいひとときを過ごしたりする前向きなイベントとなることが一般的です。

3.宗教的な制約が少ない

従来の葬儀では宗教的な制約が重要視されることが多いですが、生前葬では宗教にこだわらない自由な形式で行われるケースが増えています。たとえば、本人の趣味やライフスタイルに基づいたテーマを設定し、パーティ形式や自然の中でのセレモニーなど、多様な選択肢があります。

生前葬の種類

生前葬には、規模や目的、参加者の範囲によってさまざまな種類があります。以下は代表的な形式の一例です

1. 家族だけで行う生前葬

家族や親しい友人だけを招いて、自宅や小さな会場で行うプライベートな生前葬です。親密な空間で感謝の言葉を伝えることができ、費用を抑えられる点もメリットです。

2. 友人や仕事関係者を招いた大規模な生前葬

人生で関わりのあった多くの人々を招待し、盛大に行う形式です。ホテルや宴会場を利用し、飲食や音楽などの演出を加えてパーティのような雰囲気を作り出すこともあります。

3. テーマを設定したユニークな生前葬

例えば、趣味や特技に基づいたテーマを設定し、そのテーマに沿った装飾や演出を行う生前葬も増えています。アウトドアが好きな人なら自然の中で行ったり、音楽が好きな人ならライブ形式にしたりと、本人の個性を存分に活かせる点が特徴です。

生前葬のメリット・デメリット

生前葬は、自分らしい形で感謝を伝えたり、家族の負担を軽減したりできる点で魅力的な選択肢ですが、一方でデメリットや課題も存在します。この章では、生前葬を行うメリットとデメリットを包括的に解説し、より深く理解していただけるようにします。

生前葬のメリット

1. 感謝の気持ちを直接伝えられる

生前葬の最大の利点は、家族や友人、知人に感謝の気持ちを直接伝えられることです。従来の葬儀では、故人の意思を遺族が代弁する形になりますが、生前葬では本人が感謝の言葉を口にし、支えてくれた人々への感謝を伝える機会が得られます。

具体例

・長年支えてくれた配偶者に直接「ありがとう」と伝える。

・子どもたちや孫に、自分の人生観や家族への思いを語る。

・親しい友人や仕事仲間に、感謝のスピーチや個別の手紙を渡す。

・こうした直接的な感謝は、家族や友人にとっても深く心に刻まれる時間となります。

2. 自分らしい葬儀を計画できる

生前葬は、自分自身で内容を計画するため、本人の個性や価値観を反映したセレモニーが可能です。従来の葬儀では、宗教的な儀式や伝統的な形式が重視されるため、自由な演出が難しい場合もありますが、生前葬ではその制約がありません。

具体例

・好きな音楽を流す:本人の人生を象徴する楽曲や好きなアーティストの曲を使用。

・趣味やテーマを取り入れる:旅行好きな人は海外をテーマにした演出、アウトドア派は自然の中で行うなど、オリジナルの演出が可能。

・自由な服装:喪服ではなく、カジュアルな服装や本人らしい衣装での参加を求める。

・自分らしい演出を施すことで、本人にとっても満足感があり、参加者にとっても印象深い時間を作り出せます。

3. 家族の負担を軽減できる

従来の葬儀では、遺族が葬儀の準備や進行、費用負担のすべてを担います。しかし、生前葬では本人が主体となり計画を進めるため、家族にかかる精神的・経済的負担を大幅に軽減することができます。

負担軽減の具体例

・葬儀の内容や予算を自分で決めておくことで、家族が悩む必要がなくなる。

・生前葬後、簡素な「直葬」や「自然葬」にすることで、費用を抑えることができる。

・短期間で準備を行う必要がないため、家族の精神的な負担も軽減される。

4. 自分の人生を振り返る機会になる

生前葬を計画することは、自分の人生を振り返る貴重な機会になります。これまでの歩みを整理し、誰に感謝を伝えたいか、どのような人生だったかを考える中で、精神的な充実感を得ることができます。

振り返りの例

・自分が感謝を伝えたい人々をリストアップすることで、人生で重要だった人間関係を再確認する。

・幸せだった瞬間や成し遂げたことを振り返り、人生を前向きに締めくくる準備ができる。

・「これからやりたいこと」を見直し、残された時間をより豊かに使うきっかけになる。

生前葬のデメリット

1. 費用がかかる

生前葬を行う場合、従来の葬儀とは別に費用が発生するため、経済的な負担が増える可能性があります。特に、生前葬を豪華な形式で行い、その後に通常の葬儀も行う場合は、全体の費用が大きくなる可能性があります。

具体的な費用の例

・会場のレンタル費用

・装飾費用(花やデコレーションなど)

・飲食費(ビュッフェやフルコースなど)

・音響設備やスライドショーなどの演出費用

ただし、直葬や簡易的な葬儀を組み合わせることで、費用を抑えることも可能です。

2. 精神的な負担を感じる場合がある

自分の死をテーマにしたイベントを計画することに、心理的な抵抗を感じる人もいます。「死」を直視することが怖かったり、悲しい気持ちになったりすることは珍しくありません。また、親族や友人にとっても、生前葬のコンセプトに慣れていない場合、複雑な感情を抱くことがあります。

3. 周囲に理解されにくい場合がある

生前葬はまだ一般的な習慣とは言えないため、親族や参加者の中には、「縁起が悪い」「死をテーマにしたイベントに抵抗がある」と感じる人がいるかもしれません。特に、伝統や宗教的な価値観を重んじる家族にとっては、受け入れがたい場合もあります。

解決策

・事前に家族や親しい人々と十分に話し合い、生前葬を行う理由を理解してもらう。

・自分の意思を尊重してもらえるよう、誠実に説明する。

4. 計画や準備に時間と労力が必要

生前葬は本人が主体となって計画するため、準備に時間や労力が必要です。会場の手配や内容の決定、招待状の送付など、通常のイベントのように多くの作業が発生します。

解決策

・家族や友人に手伝ってもらい、負担を分散する。

・専門業者や葬儀プロデュース会社に依頼することで、効率的に準備を進める。

生前葬の流れ

生前葬を行う際には、事前の準備や当日の進行がスムーズであることが重要です。この章では、生前葬を計画する際の基本的な流れや、当日の具体的な進行について詳しく解説します。また、計画を進めるうえで役立つポイントもご紹介します。

生前葬を計画する際の準備

1. 目的を明確にする

まず、自分が生前葬を行う目的をはっきりさせましょう。「家族や友人に感謝を伝えたい」「自分らしい形で人生を締めくくりたい」「家族に負担をかけたくない」など、目的が明確であるほど、計画がスムーズに進みます。

2. 規模を決める

次に、生前葬に招待する人数を考えます。以下のような選択肢があります。

・小規模な生前葬:家族や親しい友人だけを招待して、リラックスした雰囲気で行う。

・中規模の生前葬:友人や仕事関係者なども招き、少しフォーマルな形式で進行する。

・大規模な生前葬:関わりのあった人を広く招待して、イベント形式で行う。

招待する人数によって、会場選びや予算の設定も変わってきますので、早めに決定しましょう。

3. 会場を選ぶ

生前葬は、従来の葬儀場だけでなく、自由な場所で行うことができます。以下のような会場選びの選択肢があります。

・自宅:親しい人だけを招いて、アットホームな雰囲気で開催。

・レストランやカフェ:食事を楽しみながら、カジュアルなセレモニーに。

・自然の中:公園やビーチ、山など自然を感じる場所で行う。

・ホテルやホール:広い空間を利用して、大勢のゲストを招待する場合に最適。

会場の雰囲気や設備がセレモニー全体に影響を与えるため、慎重に選びましょう。

4. 内容やテーマを決める

生前葬の進行内容や全体のテーマを考えます。たとえば

・テーマを設定する:本人の趣味や人生の歩みをテーマにしたセレモニー。

・音楽を選ぶ:本人が好きな曲や、人生の節目を彩った楽曲を使用。

・スピーチや映像の準備:本人やゲストのスピーチ、スライドショーを含める。

内容を具体的に考えることで、よりオリジナルで感動的な生前葬を実現できます。

5. 予算を設定する

生前葬の費用は、規模や内容によって異なります。会場費、飲食代、装飾費、音響や映像設備の費用などを考慮して、無理のない範囲で予算を設定しましょう。

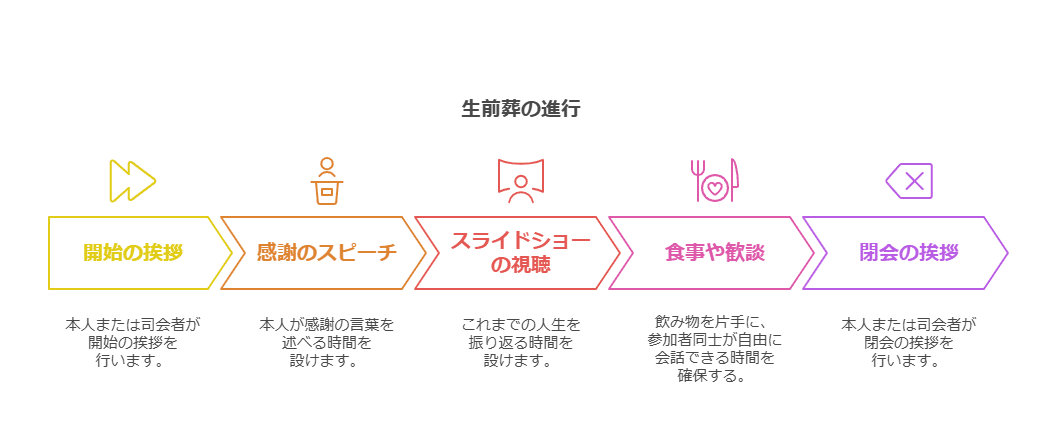

生前葬当日の進行

1. 開始の挨拶

セレモニーの最初に、本人または司会者が挨拶を行います。挨拶では以下のような内容を含めると良いでしょう。

・出席者への感謝の言葉

・生前葬を行うことにした理由

・これまでの人生を簡単に振り返るコメント

この挨拶は、セレモニーの雰囲気を決める重要な要素です。

2. スピーチや感謝の言葉

本人が家族や友人、知人に感謝の言葉を述べる時間を設けます。以下の形式が一般的です。

・個別に感謝を伝える:一人ひとりに向けて言葉を伝える。

・全体に向けてスピーチを行う:これまで支えてくれた人々に感謝を伝える。

参加者がスピーチを行う時間を設けるのも良い方法です。特に親しい友人や家族が、これまでの思い出を語ることで、場の一体感が生まれます。

3. 思い出の共有

スライドショーや映像を使って、これまでの人生を振り返る時間を設けます。以下のアイデアが考えられます。

・子どもの頃から現在までの写真をまとめたスライドショー。

・家族や友人とのエピソードを動画で編集。

・人生の節目ごとに重要な出来事を振り返る。

視覚的な演出を取り入れることで、参加者にとっても感動的な時間となります。

4. 食事や歓談

生前葬では、堅苦しい雰囲気を避けるため、食事や歓談の時間を設けることが一般的です。会場内にビュッフェ形式の食事を用意したり、テーブルに軽食を並べたりすることで、リラックスした雰囲気を作り出すことができます。

また、飲み物を片手に、参加者同士が自由に会話できる時間を確保すると、自然な交流が生まれます。

5. 閉会の挨拶

セレモニーの締めくくりとして、本人または司会者が閉会の挨拶を行います。この挨拶では、以下の内容を含めると良いでしょう。

・本日出席してくれた人々への感謝の言葉。

・残りの人生への抱負や、周囲へのメッセージ。

・最後の一言で場を締めくくる。

閉会の挨拶は、生前葬全体の印象を決める重要な場面となるため、心を込めたメッセージを準備することをおすすめします。

生前葬を計画する際の注意点

・家族や友人との相談を怠らない

生前葬は本人の意思を反映させるイベントですが、家族や親しい友人の意見も事前に聞いておくことが重要です。特に親族の中には、生前葬に対して抵抗感を抱く人もいるかもしれません。そのため、早めに相談をして理解を得ることが成功の鍵となります。

・スケジュールをしっかり管理する

生前葬には準備が必要で、スケジュールを守ることが重要です。特に会場予約や参加者への連絡、映像や装飾の準備には時間がかかるため、計画的に進めましょう。

・無理をしない

本人が主体となるイベントではありますが、すべてを一人で行おうとすると負担が大きくなります。家族や友人、葬儀プロデュース会社にサポートを依頼し、無理のない範囲で計画を進めることが大切です。

生前葬にかかる費用

生前葬の費用相場

生前葬にかかる費用の相場は、20万円〜50万円程度が一般的です。ただし、内容や規模によっては、10万円以下で済む場合もあれば、100万円以上かかる場合もあります。たとえば、豪華な演出や大人数を招いた場合には費用が増える一方で、少人数でシンプルに行えば費用を抑えられます。

費用の目安

・小規模な生前葬(家族のみ):10万~20万円程度

・中規模な生前葬(友人を含む):30万~50万円程度

・大規模な生前葬(仕事関係者や知人多数):70万~100万円以上

規模に応じて必要な費用が変わるため、自分の予算や目的に合った形式を選ぶことが重要です。

生前葬の費用の内訳

生前葬にかかる費用は、以下のような項目に分けられます。それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。

1. 会場費

生前葬を行う場所によって費用は大きく異なります。自宅で行う場合は無料または低コストで済みますが、ホテルやホールをレンタルする場合は数万円から数十万円かかることがあります。

・自宅:無料または1万円以下(準備や装飾の費用)

・レストランやカフェ:3万円~10万円程度(飲食込みの場合もあり)

・ホテルやホール:10万円~30万円以上(規模や立地による)

2. 飲食費

参加者に提供する飲み物や食事の費用です。軽食を用意するだけの場合もあれば、フルコースの料理を提供する場合もあります。

・軽食(ビュッフェ形式):1人あたり2,000円~5,000円程度

・フルコースの食事:1人あたり5,000円~1万円以上

・飲み物(アルコールを含む場合):1人あたり1,000円~3,000円程度

参加者の人数によって総額が大きく変わるため、招待客リストを早めに決定しておくとよいでしょう。

3. 装飾費

会場の装飾にかかる費用です。花や写真パネル、テーブルセッティングなど、装飾の内容によって費用が変わります。

・生花(会場全体の装飾):5万円~20万円程度

・写真パネルや映像設備:1万円~5万円程度

・簡単なデコレーション:1万円以下

4. 音響・映像設備費

スピーチやスライドショーを行う場合に必要な音響設備や映像設備のレンタル費用です。

・プロジェクター・スクリーン:5,000円~2万円程度

・マイク・スピーカーセット:5,000円~1万円程度

・業者に依頼する場合:数万円以上(映像編集やスライドショー作成を含む)

5. 専門業者への依頼費

生前葬のプロデュースや進行を専門業者に依頼する場合、以下のような費用が発生します。

・プロデュース費用:10万円~30万円程度

・司会者の依頼:5万円~10万円程度

・写真・映像撮影費:5万円~15万円程度

業者に依頼する場合、内容やオプションによって料金が変動するため、複数の業者に見積もりを依頼して比較することをおすすめします。

生前葬の費用を抑える方法

生前葬は規模や内容によって費用が大きく異なりますが、工夫次第でコストを抑えることも可能です。以下に、費用を抑えるための具体的な方法を紹介します。

1. 会場を工夫する

自宅や公園など、無料または低コストで利用できる場所を選ぶ。

ホテルやホールではなく、地域の集会所や小さなカフェを活用する。

2. 飲食をシンプルにする

軽食やケータリングを利用し、豪華なコース料理を避ける。

アルコールの提供を限定し、飲み物の種類を絞る。

3. 装飾を最小限に抑える

生花の装飾を小規模にする。

DIYでテーブルクロスや装飾品を用意する。

4. 専門業者を利用しない

プロデュース会社を利用せず、家族や友人と協力して計画する。

音響や映像設備をレンタルせず、個人の機材を活用する。

5. 少人数制にする

招待する人数を絞ることで、飲食費や会場費を大幅に削減できます。家族や親しい友人だけを招いた小規模な生前葬でも、十分に感動的なセレモニーを実現できます。

生前葬の費用と価値を見極める

生前葬は、費用がかかる分、自分らしい形で人生を締めくくれる大切なセレモニーです。費用が気になる場合でも、無理のない範囲で実施する工夫を取り入れれば、満足度の高い生前葬を行うことができます。

また、費用を抑えることだけでなく、「自分が何を大切にしたいのか」を明確にして、予算を適切に分配することが重要です。たとえば、「感謝を伝えること」に重点を置くならスピーチや手紙の内容に力を入れる、「思い出を共有すること」を重視するなら映像制作に注力する、といった工夫ができます。

さらに、生前葬を専門業者に依頼する場合は、2~3社から見積もりを取ることをおすすめします。業者ごとに提供するサービス内容や費用に差があるため、複数社を比較することで自分の希望に合ったプランを選びやすくなります。また、見積もりを比較する際は、料金だけでなく、どのようなサポートが含まれているのかを確認することも重要です。

生前葬のマナー

生前葬は従来の葬儀とは異なり、自由度が高いセレモニーであるため、参加時のマナーについて迷う方も多いです。この章では、服装や香典(会費)の扱いなど、生前葬ならではのマナーをわかりやすく解説します。参加する際に心掛けるべきポイントを押さえ、失礼のないようにしましょう。

生前葬の服装

生前葬では、主催者(本人や家族)の意向によって服装の指定がされることが多いです。案内状などでドレスコードが記載されている場合には、それに従うことが最優先です。

1. ドレスコードが指定されている場合

主催者が明るい雰囲気を希望している場合、カジュアルな服装や華やかな色合いの服が指定されることもあります。また、落ち着いた服装を求められる場合もあるため、案内状をよく確認し、指定された服装で参加するようにしましょう。

例

・カジュアル指定の場合:シンプルで清潔感のある服装(男性はジャケットやポロシャツ、女性はワンピースやブラウスなど)。

・フォーマル指定の場合:ダークスーツやワンピース、控えめなアクセサリーを選ぶ。

2. 指定がない場合の無難な服装

指定がない場合は、落ち着いた服装が基本です。ただし、通常の葬儀のように喪服を着る必要はありません。

・男性:黒や紺、グレーなどのスーツに白いシャツ、控えめなネクタイを合わせる。

・女性:黒や紺、グレーのワンピースやパンツスーツ、過度に派手でないアクセサリー。

3. アクセサリーや靴の注意点

・アクセサリーは控えめで上品なものを選ぶ。派手なジュエリーや装飾品は避ける。

・靴はシンプルで清潔感のあるデザインのものを選ぶ。

・香水は控えめにし、香りが強すぎないようにする。

生前葬の香典の扱い

生前葬では、香典が基本的に不要であるケースが多いですが、場合によっては会費制や香典を受け付ける形式もあります。ここでは、香典や会費に関するポイントを解説します。

1. 基本的に香典は不要

生前葬では、参加者に経済的な負担をかけたくないという主催者の意向から、香典を辞退するケースが多いです。また、生前葬は「感謝を伝える場」という意味合いが強いため、香典ではなく会費制で行われる場合もあります。

例

・案内状に「香典は辞退させていただきます」「会費制となります」と記載されていることが多い。

・会費制の場合:会費は一般的に1万円程度で、案内状に金額が明記されています。

2. 会費の持参方法

会費制の場合は、案内状に記載された金額を飾りのないシンプルな白い封筒に入れて持参します。香典袋を用意する必要はありません。

・封筒の表書き:「会費」または無記名の白い封筒を使用する。

・金額:案内状に記載された金額を用意する(一般的に1万円程度が相場)。

3. 香典が必要な場合

主催者によっては、香典を受け付ける形式を採用していることもあります。この場合は、通常の葬儀と同様に香典を用意します。

・表書き:香典袋に「御礼」や「御祝」と記載する(「御香典」は避ける場合が多い)。

・金額:関係性によって異なりますが、3,000円〜10,000円程度が目安。

4. 香典に関する確認事項

香典の有無や会費制の詳細については、案内状に明記されている場合が多いですが、不明な点があれば、主催者に直接問い合わせても問題ありません。主催者と直接相談できるのが、生前葬の特徴の一つです。

生前葬を実際に行った芸能人

生前葬は、自分自身で感謝の気持ちを伝える場や人生を振り返る特別な機会として、芸能人の間でも行われてきました。以下では、生前葬を実施したことで話題となった著名人の事例を紹介します。

水の江瀧子さん

俳優の水の江瀧子さんは、1993年2月19日、78歳の誕生日前日に東京都内のキャピトル東急ホテルで生前葬を開催しました。「会いたい人に会っておきたい」という願いから企画され、森繁久彌さんが葬儀委員長、永六輔さんが司会を担当し、三船敏郎さんが代表献花を行うという豪華な顔ぶれが揃いました。約500人が参列し、本人を前にした弔辞がユーモアを交えながら次々に読み上げられ、賑やかで笑いの絶えない生前葬となりました。

高井研一郎さん

漫画家の高井研一郎さんは、2011年、2012年、2013年の3年にわたり、生前葬を計3回開催しました。1回目の生前葬は74歳の誕生日に行われ、ちばてつやさんが葬儀委員長を務め、山田洋次さんが献杯のスピーチを担当。藤子不二雄Aさん、さいとう・たかをさん、桂三枝さんなど多くの著名人が参列しました。

その他、生前葬を行った著名人

以下の方々も、生前葬を実施しています。

・アントニオ猪木さん

・石田純一さん

・カンニング竹山さん

・赤塚不二夫さん

・桑田佳祐さん

・ビートたけし(北野武)さん

生前葬は一般人でもできる?

生前葬は特別なものではない

「生前葬」というと、芸能人や著名人が行う特別なイベントのように感じる方も多いかもしれません。しかし、実際には一般の人でも気軽に計画し実施することができます。最近では、終活が一般化する中で、生前葬を行う人が増加しており、費用や規模も幅広く選択できるようになっています。

生前葬を実施するためのポイント

自分の希望を明確にする

まず、自分が生前葬を行う目的や、どのような形式にしたいのかを明確にしましょう。例えば、以下のような質問に答えることで、方向性が見えてきます

・誰を招待したいのか?(家族、友人、仕事関係者など)

・どのような場所で行いたいのか?(自宅、公園、ホールなど)

・食事や飲み物を用意するのか?

・どの程度の予算をかけるのか?

専門業者を利用する

近年では、生前葬を専門的にサポートする業者が増えています。業者に依頼することで、計画や進行をスムーズに行うことができます。例えば、会場手配、招待状の準備、演出のアドバイスなどを一括して任せられるため、初めての方でも安心です。

少人数でも十分可能

生前葬は必ずしも大規模である必要はありません。例えば、家族や親しい友人だけを招いて、自宅で小規模に行うことも可能です。この場合、費用も抑えられ、準備の手間も軽減されます。

生前葬を一般人が行う際の注意点

家族の同意を得る

生前葬を計画する際には、家族や親族の意見を事前に確認し、同意を得ることが重要です。生前葬はまだ一般的なものではないため、親族によっては「縁起が悪い」と感じる場合もあります。事前にしっかり話し合い、理解を得ることが成功の鍵となります。

費用を管理する

予算オーバーを防ぐために、事前に費用を設定し、その範囲内で計画を進めるようにしましょう。また、複数の業者に見積もりを依頼し、比較することも大切です。

無理をしない

生前葬は本人が主体となるイベントですが、あまりに準備に追われると精神的・肉体的に負担がかかる場合もあります。無理のない範囲で計画し、必要に応じて家族や友人、業者のサポートを受けましょう。

まとめ

生前葬は、従来の葬儀とは異なり、生きているうちに感謝や思い出を共有し、自分らしく人生を締めくくる新しい形式のセレモニーです。本記事では、生前葬の基本的な定義や目的、流れ、メリット・デメリット、費用の目安、実際に行った芸能人の事例、そして一般の人が実施する際のポイントについて詳しく解説しました。

生前葬を計画することで、感謝を直接伝える機会を得ると同時に、自分の人生を見つめ直すきっかけにもなります。また、家族の負担を軽減し、思い出深いイベントを作り上げることが可能です。

興味を持った方は、専門家のサポートを活用しながら、自分らしい特別な生前葬を計画してみてはいかがでしょうか?終活を充実させる一歩となるでしょう。

関連記事

この記事を共有

他の人はこんな記事も見ています

正月や年末に亡くなったらどうする?年末年始の葬儀の流れと進め方

「般若心経」とは何か?意味をやさしく解説|全文・読み方・現代語訳つきで初心者でもわかる仏教の智慧

ペット用の棺は必要?心を込めて送り出すための完全ガイド|素材選び・サイズ測定・手作り方法から安置・副葬品まで徹底解説

タワーマンション節税とは?2024年以降の新ルールと有効な活用法を解説

相続した家が競売にかけられそうなときに知っておくべき対処法|理由と回避策を徹底解説

サブリース契約は相続対策になる?知っておくべき注意点と活用法

士業とは?8士業・10士業の違いと職種一覧をやさしく解説

代襲相続とは?孫や甥・姪が相続人になる場合と注意点をわかりやすく解説