永代供養とは?本当に費用は安いのか

永代供養とは、寺院や霊園が契約者に代わって供養と管理を行う埋葬方法のことです。従来のお墓は、子や孫といった後継者が代々管理することを前提としてきましたが、近年は少子高齢化や核家族化の影響で「お墓を継ぐ人がいない」「管理が難しい」という家庭が増えています。そのため、永代供養という仕組みが広がり、注目を集めています。

「後継ぎがいらない」「管理不要」などの特徴

永代供養の最大の特徴は、後継ぎがいなくても安心して供養を続けられることです。寺院や霊園が責任を持って管理するため、家族が定期的に通うことが難しくても供養が途絶える心配がありません。また、多くの施設では年間管理費が不要、または一括費用に含まれているため、将来にわたって負担が少ないのも魅力です。

一般墓との違い

従来の一般墓と永代供養墓を比較すると、その違いが明確に見えてきます。

項目 | 一般墓 | 永代供養 |

管理 | 家族や子孫が行う | 寺院や霊園が行う |

墓石 | 必要(高額) | 不要なケースが多い |

費用 | 墓石・土地代・管理費がかかる | 初期費用のみで済むことが多い |

後継ぎ | 必須 | 不要 |

供養の形 | 家族単位 | 合祀や合同供養が多い |

この表からも分かるように、永代供養は「費用面」「管理面」で負担が少なく、現代のライフスタイルに適応しているといえます。

なぜ費用が安くなるのか

永代供養が「安い」とされる理由にはいくつかあります。

- 墓石が不要:一般墓の大きな費用要素である墓石代(数十万〜数百万円)がかからない

- 合祀形式がある:複数の遺骨をまとめて納めるため、個別の区画を設ける必要がない

- 管理費がかからない場合が多い:一括費用で永続的に供養が行われる

つまり、永代供養は「必要最低限の費用で確実に供養を続けられる」という安心感と経済性を兼ね備えているのです。

永代供養の費用相場|タイプ別に比較

永代供養と一口にいっても、その形態によって費用は大きく異なります。ここでは代表的なタイプごとの費用相場を整理し、選ぶ際の参考にしていただきます。

合祀墓:3万〜20万円

最も費用が安い永代供養の代表格が「合祀墓」です。これは複数の遺骨を同じ場所に納める方式で、一度納骨すると取り出すことができません。初期費用のみで供養が続けられるため、経済的負担を大幅に軽減できます。ただし、後に遺骨を分けて他の墓に移すことはできない点に注意が必要です。

個別安置(期限付き):10万〜50万円

合祀ではなく一定期間、個別に安置してもらえる形式です。多くの場合、13回忌や33回忌などの節目を迎えた後に合祀されます。個別に納骨壇や区画を利用できるため、家族が参拝する際にも「お墓参りをしている」という感覚を得やすいのが特徴です。

個別安置(無期限・個別墓型):30万〜80万円以上

無期限で個別に供養するタイプで、見た目も一般墓に近い形式です。墓石を設けるケースもあり、外観や供養方法にこだわる人に選ばれています。費用は他の永代供養よりも高額になりますが、「家族だけの空間で、ずっと個別に供養したい」という希望をかなえられます。

樹木葬:10万〜40万円(永代供養含む場合あり)

近年注目されているのが「樹木葬」です。墓石を建てる代わりに樹木や花を墓標とする自然志向の供養方法で、多くのケースで永代供養が含まれています。費用は比較的抑えられる上、宗教不問で利用できる霊園も増えており、幅広い世代に選ばれています。

納骨堂:20万〜100万円(施設により幅あり)

都市部を中心に普及しているのが屋内型の「納骨堂」です。ロッカー式や自動搬送式などタイプはさまざまで、清潔かつ天候に左右されない点が人気を集めています。費用は施設の立地や形式によって大きく異なり、永代供養が含まれているかどうかも確認が必要です。

費用相場の比較表

タイプ | 相場費用 | 特徴 |

合祀墓 | 3万〜20万円 | 最安価・遺骨返還不可 |

個別安置(期限付き) | 10万〜50万円 | 一定期間後に合祀 |

個別安置(無期限) | 30万〜80万円以上 | 個別墓型で長期安置可能 |

樹木葬 | 10万〜40万円 | 自然志向・宗教不問 |

納骨堂 | 20万〜100万円 | 都市型・屋内施設 |

このように、永代供養の費用は埋葬方法や施設の方針によって大きな幅があります。重要なのは「単に安いかどうか」だけでなく、「自分や家族が望む供養の形に合っているか」を見極めることです。

特に安い永代供養|合祀墓の特徴と注意点

永代供養の中でも特に安価なのが「合祀墓」です。費用面で大きな魅力がありますが、その分だけ注意すべき点もあります。選択する前に、メリットとデメリットをしっかり理解しておくことが大切です。

なぜ安価になるのか(遺骨をまとめて納骨)

合祀墓が安い理由は、複数の遺骨を一か所にまとめて納める「合祀」という方式を採用しているためです。個別の区画や墓石を用意する必要がないため、施設側のコストを抑えられ、その分利用者の負担も軽減されます。さらに、管理費が一切かからない場合も多く、初期費用のみで済むケースがほとんどです。

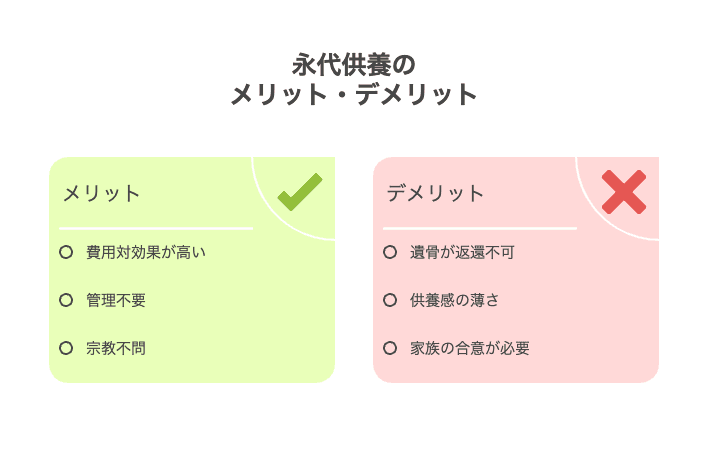

メリット:費用の安さ、管理不要

合祀墓を選ぶ最大のメリットは、やはりその費用の安さです。数万円から利用可能なため、経済的負担を大幅に減らすことができます。また、寺院や霊園が責任を持って管理するため、遺族が定期的に足を運べない場合でも供養が続けられる安心感があります。

具体的なメリットをまとめると以下の通りです。

- 初期費用が非常に安い

- 管理費が不要なケースが多い

- 後継ぎがいなくても供養が可能

- 宗教不問の施設も多く利用しやすい

デメリット:遺骨の返還不可、供養感の薄さ

一方で、合祀墓には見逃せないデメリットも存在します。最大のポイントは、一度納めた遺骨を後から取り出すことができないという点です。将来的に家族が「やはり個別にお墓を建てたい」と考えても対応できないため、後悔を避けるために十分な検討が必要です。

また、他の遺骨と一緒に埋葬されるため、個別に墓参りをしている感覚が得にくいという声もあります。

家族との事前相談の重要性

合祀墓を選ぶ際に最も重要なのは、家族全員でしっかり話し合うことです。費用が安いという理由だけで決めてしまうと、後に「やっぱり違う形にしたかった」と後悔する可能性があります。

話し合いの際には、以下の点を確認しておくとよいでしょう。

- 遺骨を将来も取り出せないことを理解しているか

- 家族にとって供養感が得られるかどうか

- 将来的に墓参りをする頻度や方法をどう考えるか

合祀墓は確かに経済的で便利な選択肢ですが、家族全員が納得して選ぶことが何よりも大切です。

安さと自然志向を両立するなら?|樹木葬も選択肢に

近年人気を集めている永代供養の一つが「樹木葬」です。墓石を必要とせず、樹木や花を墓標とすることで、費用を抑えながら自然に還るという発想を取り入れた供養方法です。都市部だけでなく地方の霊園でも導入が広がっており、「経済性」と「自然志向」の両立を求める人に支持されています。

自然に還るという発想

樹木葬の最大の魅力は「自然に還る」という考え方です。遺骨は粉骨して土に埋められ、時間とともに自然へと還っていきます。墓石や人工的な構造物に囲まれるのではなく、草木や花々に囲まれた環境で眠ることができる点が、多くの人にとって心地よい選択肢となっています。

また、樹木葬は「終活」の一環として、環境に配慮したエコな供養を望む人にも選ばれています。

墓石不要で費用が抑えられる理由

樹木葬は墓石を建てないため、従来の一般墓に比べて大幅に費用を抑えることが可能です。さらに、樹木そのものや共同の墓標を利用するため、個別の墓石設置費用や維持費が発生しません。そのため、10万〜40万円程度で利用できるケースが多く、永代供養費用も含まれている場合があります。

宗教不問・ペットと一緒に入れるケースも

樹木葬は宗教不問の施設が多く、信仰の有無にかかわらず利用できるのが特徴です。また、近年では「ペットと一緒に眠れる樹木葬」も登場しており、家族の一員としてペットを大切にしてきた人々にとって大きな魅力となっています。

この柔軟性が、樹木葬を幅広い世代に受け入れられている理由の一つです。

見学で確認すべきポイント(場所・管理体制)

樹木葬を検討する際は、必ず現地を見学することをおすすめします。自然の中で眠るという発想は魅力的ですが、実際に訪れてみると環境や管理体制に差があることが分かります。

見学時に確認すべき主なポイントは以下の通りです。

- 交通アクセス:家族が気軽に訪問できる立地か

- 環境:周囲が静かで自然豊かな環境か

- 管理体制:雑草や樹木の手入れが適切に行われているか

- 永代供養の有無:将来にわたり供養を保証しているか

- 埋葬形式:個別区画か合祀形式か

これらを事前に確認しておくことで、納得感のある選択が可能になります。

樹木葬は、費用の安さと自然との調和を両立できる新しい供養の形として、今後ますます需要が高まると考えられます。

納骨堂での永代供養は安い?|都市型施設の実態

都市部を中心に近年増えているのが「納骨堂」での永代供養です。従来のお墓に比べて土地を必要としないため、都会でも供養が可能になりました。しかし費用や利用方法には幅があり、「安いのかどうか」については事前にしっかり確認する必要があります。

屋内施設ならではの強みと弱み

納骨堂は屋内施設であるため、天候や季節に左右されず快適にお参りできるのが大きな強みです。また、冷暖房が完備されている施設も多く、高齢者や小さな子どもでも安心して訪れることができます。

一方で弱みとしては、一般墓や樹木葬のように「自然の中で眠る」という感覚が得られにくい点があります。また、利用者が増える都市部では混雑することもあり、静かにお参りする環境を求める人には不向きな場合もあります。

永代供養を含むプランの有無で費用に差

納骨堂の費用は20万〜100万円と幅広く、永代供養が含まれるかどうかで大きな差が出ます。例えば、永代供養が含まれないプランでは一定期間ごとに更新料や管理費が必要になる場合があります。

永代供養付きのプランであれば、一括費用を納めることで将来にわたり供養を継続でき、後継者の負担を減らせます。ただし、施設によって「33回忌まで」「50年まで」など期間が設定されているケースもあるため、契約前に必ず確認することが重要です。

アクセス性と維持費のバランスをチェック

納骨堂選びで欠かせないのが「アクセス性」と「維持費」のバランスです。都市中心部にある施設はアクセスが便利な反面、費用が高くなる傾向があります。一方、郊外の施設は費用を抑えられるものの、交通の便が悪い場合は遺族が通いにくくなります。

また、初期費用が安く見えても、年会費や管理費が別途必要なケースも少なくありません。トータルコストを比較して判断することが後悔を避けるポイントです。

納骨堂は「都市生活に適した供養の形」として人気が高まっていますが、その中で永代供養を選ぶ場合は、費用だけでなく利便性や将来の管理体制までしっかり検討することが欠かせません。

安い永代供養を選ぶときのチェックポイント

永代供養は、従来の一般墓に比べて費用を抑えられる魅力的な選択肢ですが、安さだけで決めると後々後悔することもあります。契約前に必ず押さえておきたいチェックポイントを整理しておきましょう。

費用だけで決めない:年間管理費・追加料金に注意

「初期費用が安いから」という理由だけで契約すると、思わぬ出費が発生する可能性があります。特に注意すべきは以下の項目です。

- 年間管理費:永代供養といいつつ、維持費が毎年かかる場合がある

- 更新料:一定期間ごとに契約更新が必要な施設もある

- 法要費用:年忌法要や合同供養に参加する際の追加費用

- 埋葬時の諸費用:納骨式の読経や手数料

事前に「総額でいくらかかるか」を明確にしておくことが安心につながります。

埋葬人数の上限を確認

永代供養には、1区画あたりに納められる人数の上限が設定されている場合があります。夫婦や家族で一緒に入りたいと考えていても、契約後に「1人分しか入れない」と判明して困るケースもあります。将来を見越して、利用可能人数を必ず確認しておきましょう。

無宗教・宗教不問の施設かどうか

現代では宗教にとらわれず供養を望む人も多いですが、施設によっては宗派が限定されていることもあります。無宗教で供養を希望する場合や、家族内で信仰が異なる場合には、宗教不問の施設を選ぶことが重要です。

供養方法(読経あり/なし)

永代供養といっても、供養の形は施設ごとに異なります。合同供養で僧侶による読経が行われる場合もあれば、静かに管理のみが行われる場合もあります。供養感を重視する人は、年に何回法要があるのか、読経が伴うのかを確認しておくと安心です。

トラブルを防ぐには現地見学が必須

パンフレットやウェブサイトの情報だけでは分からないことが多いため、契約前には必ず現地見学を行うのが望ましいです。

見学でチェックすべき主な項目は以下の通りです。

- 施設の清掃状態や雰囲気

- 職員の対応の丁寧さ

- 契約内容の明確さ(口頭説明と書面に差がないか)

- 実際の埋葬場所や参拝スペースの確認

現地を訪れることで、費用や契約内容だけでなく「ここなら安心できる」という感覚を持てるかどうかを判断できます。

永代供養を選ぶ際は「安さ」だけでなく、「将来の安心」「家族の納得感」を基準にすることが、満足度の高い選択につながります。

墓じまいをして永代供養に移す場合の流れ

すでに家にお墓がある場合でも、後継ぎがいない、または維持が難しいといった理由から「墓じまい」をして永代供養に移すケースが増えています。ただし、墓じまいにはいくつかの手続きや準備が必要となるため、流れをしっかり把握しておくことが大切です。

新しい供養先の決定

まず最初に行うべきことは、新しい供養先を決めることです。永代供養を行う霊園や寺院、納骨堂などを見学・比較し、家族と相談のうえで選びます。この段階で費用だけでなく、立地・供養内容・管理体制などを総合的に判断することが重要です。

墓じまいに必要な手続き(閉眼供養、改葬許可など)

墓じまいを進めるには、以下のような手続きが必要です。

- 閉眼供養(魂抜き)

お墓から遺骨を取り出す前に、僧侶による儀式を行います。これによりお墓に宿っていた故人の魂を鎮めるとされています。 - 改葬許可の取得

遺骨を別の場所へ移す場合、役所から「改葬許可証」を取得しなければなりません。 - 現在の墓地管理者から「埋葬証明書」を受け取る

- 新しい納骨先から「受入証明書」をもらう

- それらを市区町村に提出して改葬許可証を取得する

- 現在の墓地管理者から「埋葬証明書」を受け取る

- 石材店との契約

墓石の撤去や更地化には石材店への依頼が必要です。費用は墓石の大きさや立地条件によって異なり、10万〜50万円程度が相場です。

石材店や行政とのやりとりの注意点

墓じまいを進める際には、複数の石材店から見積もりを取り、費用や作業内容を比較することが望ましいです。また、自治体によっては細かなルールが異なるため、事前に役所へ確認しておくとスムーズに進められます。

注意点としては、

- 工事の時期(天候や霊園の都合で制限がある場合がある)

- 墓地管理者への事前連絡

- 近隣への配慮(工事の騒音や搬入経路)

などが挙げられます。

納骨と供養のタイミングをどう考えるか

墓じまい後の遺骨は、新しい供養先に納めるタイミングも重要です。閉眼供養を行った当日に納骨する場合もあれば、改葬許可証の準備に時間がかかるため後日行うケースもあります。

また、新しい永代供養先での納骨式を行うかどうかも選択可能です。家族にとって区切りとなる儀式となるため、多くの人は僧侶に読経を依頼するなどして納骨式を行っています。

墓じまいは精神的にも大きな決断ですが、永代供養という新しい形へ移行することで「子や孫に負担をかけず安心して供養を続けられる」という大きなメリットがあります。

永代供養以外の費用を抑えた供養方法

永代供養は費用を抑えながら安心できる供養方法ですが、それ以外にも近年注目されている「費用を抑えた供養の形」が存在します。ライフスタイルや価値観に応じて、より自分らしい方法を選ぶことも可能です。

散骨:3万〜10万円前後(海洋・山林など)

散骨は、遺骨を粉末状にした後、海や山などの自然に還す供養方法です。特に海洋散骨が人気で、船をチャーターして家族で行う方法や、業者に委託する方法があります。費用は3万〜10万円程度と比較的安価で、自然志向の人に選ばれています。

ただし、散骨は法律で厳しく制限されてはいないものの、「節度をもって行うこと」が求められています。海岸や山林など公共の場所で勝手に行うとトラブルになることもあるため、専門業者に依頼するのが安心です。

手元供養:自宅で供養するスタイル、2万〜10万円前後

手元供養とは、遺骨の一部を自宅で保管し、日常的に供養するスタイルです。小さな骨壺や専用のメモリアルグッズに納める方法が一般的で、近年人気が高まっています。費用は2万〜10万円前後と手軽で、形見として常に故人を身近に感じられるのが魅力です。

また、手元供養は永代供養と併用することも可能で、「遺骨の一部を永代供養墓に納め、残りを自宅に置く」という形も選ばれています。

それぞれの注意点(法的制約・家族の理解)

費用が抑えられる供養方法には、それぞれ注意点があります。

- 散骨の場合

- 海洋散骨は業者を通じて行うのが安心

- 自然保護区域や観光地では実施できないことがある

- 家族全員が納得しているかを事前に確認

- 海洋散骨は業者を通じて行うのが安心

- 手元供養の場合

- 自宅に安置するため、家族が受け入れられるかが重要

- 相続や転居の際に取り扱いをどうするか決めておく必要がある

- 自宅に安置するため、家族が受け入れられるかが重要

供養は故人だけでなく、残された家族の心を支えるものです。費用を抑えることは大切ですが、それ以上に「家族の心が納得できるか」を基準にすることが望ましいです。

まとめ|“費用だけ”で選ばないために

永代供養は、従来の一般墓に比べて費用を抑えながら後継ぎのいらない安心な供養を実現できる方法として、多くの人に選ばれています。合祀墓や樹木葬、納骨堂といった多様な形式があり、それぞれにメリットと注意点があります。

どの形式が自分と家族に合っているかを考える

最も大切なのは、「どの形式が自分と家族にとって心から納得できるか」という点です。費用や立地、供養方法などを比較しながら、家族でしっかり話し合って決めることが後悔しない選択につながります。

「安い」だけで決めると後悔することも

費用が安いという理由だけで選んでしまうと、後に「やはり個別に供養したかった」「供養感が足りない」と感じてしまうことがあります。合祀墓のように一度納骨すると取り出せない形式もあるため、事前の確認と理解が不可欠です。

まずは気になる施設に資料請求・見学予約を

パンフレットやウェブサイトだけでは分からないことが多いため、必ず現地見学を行うことをおすすめします。実際に足を運ぶことで施設の雰囲気や管理体制を確認でき、担当者から直接説明を受けられるため安心です。

家族の安心、自分らしい供養を実現する第一歩を

永代供養や散骨、手元供養など、供養の形は時代とともに多様化しています。大切なのは、費用とともに「心の納得」を大切にすることです。自分らしい供養の形を見つけることが、残された家族の安心にもつながります。

まずは気になる永代供養施設に資料請求や見学予約を行い、自分や家族にとって最適な供養方法を探してみましょう。費用の安さと安心感のバランスを考えた選択が、後悔のない終活の第一歩となります。

この記事を共有

他の人はこんな記事も見ています

大祓(おおはらえ)とは?意味・由来・時期・作法をわかりやすく解説|夏越の祓との違いや人形の使い方も紹介

花まつり(灌仏会)とは?甘茶と歌で祝うお釈迦様の誕生日を深掘り解説

灯明供養とは?初心者でもできるやり方と準備すべきもの

初詣はいつまでに行くべき?時期の目安・マナー・地域差まで詳しく解説

涅槃会(ねはんえ)とは?意味・由来・開催時期と行事内容をわかりやすく解説|お釈迦様の命日に行われる供養の法要

針供養とは?意味・由来・時期・やり方・有名寺社をわかりやすく解説

読経とは何をしているのか?葬儀や法事で唱えられるお経の意味と役割、心構えなどをわかりやすく解説

法事のお金に関する完全ガイド|香典・お布施・諸経費の内訳と準備方法