はじめに

「そろそろ生前贈与を考えた方がいいのかもしれない」と感じたとき、多くの方が最初に思い浮かべるのは「子どもや孫にお金を渡す」というイメージです。しかし、実際の生前贈与はそれだけでは済みません。税務署に認められるための適切な手続きや証拠書類の準備が欠かせず、正しい知識を持たずに進めると、後から大きなトラブルや予期せぬ税負担につながる可能性があります。

贈与は、単なる資産移転の手段ではなく「家族の将来をどう設計するか」という重要なライフプランの一部です。相続対策としての役割はもちろん、子や孫の生活基盤の支援や、家族間の公平性を保つための方法としても注目されています。しかし、適切な準備をしなければ「相続のときに結局税金がかかる」「兄弟間で不公平感が生じる」といった事態になりかねません。

また、贈与税や相続税の制度は数年ごとに改正されており、最新情報を押さえていないと不利な選択をしてしまうリスクがあります。特に2024年からは「3年以内加算ルール」の緩和が導入され、これまで以上に制度選択の重要性が増しています。

本記事では、生前贈与を検討している方に向けて、制度の選び方から必要書類、具体的な手続き、注意すべき落とし穴までをわかりやすく解説します。これから生前贈与を始めようと考えている方や、すでに一部の贈与を行っているものの「これで正しいのか不安」という方にとっても、実践的なガイドとなる内容です。

次の章では、まず生前贈与の基本となる2つの制度について詳しく見ていきましょう。

生前贈与は2つの制度から選ぶ

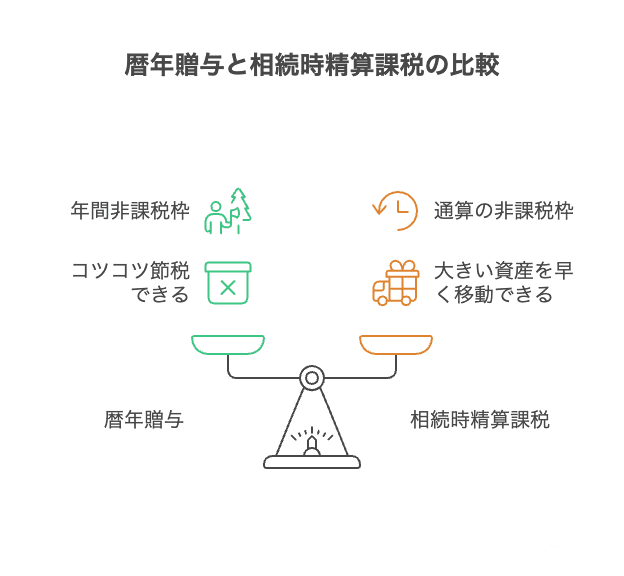

生前贈与を行うにあたっては、まず「どの制度を利用するか」を決めることが重要です。大きく分けて、暦年贈与と相続時精算課税の2つの制度があり、それぞれにメリットと注意点があります。ここでは両者の違いや、2024年以降の制度改正、さらに非課税で贈与できる特例について解説します。

暦年贈与と相続時精算課税の違い

暦年贈与とは、1年間に110万円までの贈与であれば贈与税が非課税となる制度です。例えば、親から子に毎年110万円ずつ贈与すれば、長期的に大きな財産を税負担なく移転できる可能性があります。ただし、110万円を超える部分については贈与税が課税され、その税率は贈与額によって10%から55%まで段階的に上がります。

一方の相続時精算課税は、2,500万円までの贈与について非課税で贈与できる制度です。ただし、将来相続が発生した際には、その贈与分を相続財産に合算して相続税を計算する必要があります。つまり、相続時に精算することを前提とした制度です。贈与時に贈与税が発生しにくいというメリットがある反面、結果的に節税効果が薄い場合もあるため注意が必要です。

表にまとめると以下のようになります。

項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |

非課税枠 | 年110万円 | 通算2,500万円 |

贈与税 | 110万円超で課税(10〜55%) | 原則0円(2,500万円以内) |

相続時の扱い | 加算対象外(3年以内は加算あり) | 全額を相続財産に合算 |

メリット | コツコツ節税が可能 | まとまった資産を早く移転可能 |

デメリット | 時間がかかる | 節税効果が薄い場合がある |

2024年以降の制度改正(3年以内加算ルールの緩和)とは?

これまで暦年贈与には「贈与から3年以内に贈与者が亡くなった場合、その贈与は相続財産に含める」というルールがありました。しかし2024年以降、この期間が「3年から7年」に延長されることになっています。ただし、当面の間は経過措置として、3年を超えた部分の贈与については一定額まで控除される仕組みが導入されています。

これにより、「せっかく暦年贈与をしていたのに、相続時に結局課税対象になる」というケースが増える可能性があります。したがって、制度改正を踏まえて長期的な贈与計画を立てることが不可欠です。

非課税で贈与できる特例(住宅取得資金・教育資金)もチェック

通常の贈与税の非課税枠に加えて、一定の目的に限り特例が設けられています。代表的なものは以下の通りです。

- 住宅取得等資金の贈与の非課税制度

親や祖父母から住宅購入やリフォームのための資金を贈与された場合、一定額まで非課税となります。非課税枠は住宅の性能や取得時期により異なり、最大1,000万円まで適用可能なケースもあります。 - 教育資金贈与の非課税制度

子や孫の教育資金として1,500万円までの一括贈与が非課税となる制度です。贈与を受けた側が30歳になるまでに使い切る必要があり、使途については領収書等で証明する必要があります。 - 結婚・子育て資金贈与の非課税制度

結婚式費用や子育て費用について、1,000万円まで非課税とされる制度です。ただし、こちらは期間限定の措置であり、利用できるかは最新の国税庁の情報を確認する必要があります。

これらの特例は「目的が明確であること」と「証拠書類の保存」が条件となります。制度を利用すれば大幅な節税が可能ですが、要件を満たさないと後から贈与税が課されるリスクもあるため、十分に注意しましょう。

贈与前に決めておくべきこと

生前贈与は思い立ったらすぐに始められるものではありません。実際に手続きを進める前に、誰に・何を・どのタイミングで渡すかといった基本的な方針を明確にしておくことが大切です。ここでは贈与前に検討しておくべき重要なポイントを解説します。

誰に・何を・どのタイミングで渡すか明確に

まず考えるべきは「贈与の対象者」です。贈与は子どもや孫に限らず、兄弟姉妹や親族、場合によっては第三者にも可能です。ただし、贈与税の課税対象になるため、対象者によって税率が大きく変わる点に注意が必要です。

贈与する財産の種類も検討しなければなりません。現金や預金だけでなく、不動産や有価証券、生命保険契約の権利なども対象となります。それぞれに必要な手続きや税務上の取り扱いが異なるため、事前に確認しておく必要があります。

さらに、贈与のタイミングも重要です。例えば、子どもが住宅購入を検討している時期や、孫が進学するタイミングなど、必要性が高い時期に合わせて贈与を行うと、実際に役立つ贈与となり、特例制度を活用できる可能性も広がります。

兄弟間の公平性は?生前贈与と遺言・相続のバランス

生前贈与で最も注意が必要なのが「公平性」の確保です。特定の子どもにだけ贈与を行うと、他の兄弟から「不公平だ」と感じられ、後の相続時にトラブルへと発展するケースがあります。

また、民法上の「遺留分」という制度にも注意が必要です。遺留分とは、一定の相続人に保証された最低限の相続分のことです。生前贈与が過度に偏っていると、遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。

公平性を確保する方法としては、以下のような工夫が考えられます。

- 贈与契約書に「将来の相続を見越した分与である」ことを明記する

- 兄弟姉妹それぞれに同等額を贈与する

- 生前贈与と遺言を組み合わせてバランスをとる

- 家族会議を開き、全員が納得できる形を目指す

贈与後も親の生活費や介護費用が足りるかを確認しておく

もう一つ見落とされがちな点が、贈与後の自分の生活設計です。老後資金や介護費用を十分に確保しないまま大きな贈与を行うと、後に資金不足に陥る可能性があります。

一般的に、夫婦2人が65歳から90歳まで生活するためには数千万円規模の資金が必要とされます。年金や退職金だけで足りるかを確認し、不足分を補えるように計画を立てた上で贈与額を決定することが重要です。

特に長寿化が進む現代では、90歳を超えても生活費や医療費がかかることを前提に資産設計を行う必要があります。必要であれば、ライフプラン表を作成して収支をシミュレーションし、無理のない範囲で贈与を実施するのが望ましいでしょう。

生前贈与の基本的な手続きの流れ

生前贈与を実行する際には、単にお金を渡すだけでは不十分です。税務署に認められる形で贈与を行い、後々のトラブルを避けるためには、証拠を残し、必要な手続きを踏むことが不可欠です。ここでは、一般的な生前贈与の流れを3つのステップに分けて解説します。

【STEP1】贈与契約書の作成(書式・内容・確定日付)

贈与を行う際は、まず「贈与契約書」を作成することが重要です。贈与契約書とは、贈与者と受贈者の間で贈与が行われたことを証明する文書です。法律的には口約束でも贈与は成立しますが、証拠が残らないため、後から「もらっていない」「あげていない」といった争いの原因になります。

贈与契約書に記載すべき基本的な内容は以下の通りです。

- 贈与者と受贈者の氏名・住所

- 贈与する財産の内容(例:現金〇〇円、不動産〇〇)

- 贈与日

- 贈与方法(振込、登記移転など)

- 双方の署名と押印

さらに、確定日付を取っておくとより安心です。確定日付とは、公的機関によって「この日付に文書が存在した」と証明されるもので、公証役場で付与してもらえます。これにより、税務調査などで贈与の事実を強力に立証できます。

【STEP2】現金は銀行振込で。証拠が残る方法を選ぶ

贈与を現金で手渡しするケースは少なくありませんが、これは税務署に認められにくい危険な方法です。現金手渡しだと記録が残らず、受贈者が実際に受け取ったか証明できないため、後から「名義預金」として扱われ、贈与が否認される可能性があります。

そのため、現金の贈与を行う場合は必ず銀行振込を利用しましょう。振込記録が残ることで、贈与の事実を客観的に証明できます。加えて、通帳の写しや明細を保存しておくことも有効です。

また、贈与額が大きい場合には、振込手数料を節約するために一括振込ではなく、年ごとに分割して行うのも一般的です。いずれにしても、「記録を残すこと」が最大のポイントです。

【STEP3】贈与税の申告と納付(申告が必要なケースとは?)

贈与税の申告が必要かどうかは、その年の贈与額によって決まります。暦年贈与を選んだ場合、年間110万円までであれば申告は不要ですが、それを超える場合は必ず申告が必要です。相続時精算課税を利用する場合は、贈与額が非課税枠の範囲内であっても初回の申告は必須です。

贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。期限を過ぎると加算税や延滞税が課される可能性があるため注意が必要です。

申告には以下の書類が必要となります。

- 贈与税の申告書

- 贈与契約書の写し

- 贈与財産の明細書(不動産の場合は登記事項証明書や固定資産評価証明書)

- 銀行振込の明細

特に不動産や有価証券など、評価額を算定する必要がある財産を贈与した場合には、専門家に依頼して適正な評価を行ってもらうと安心です。

これらの手続きをきちんと踏むことで、贈与の事実を税務署に認めてもらい、後から課税されるリスクを減らすことができます。

不動産を贈与する場合の手続きと注意点

生前贈与の中でも特に注意が必要なのが不動産の贈与です。現金や預金と異なり、名義変更の手続きや税金の計算が複雑で、誤りがあると後々のトラブルや予期せぬ税負担につながります。ここでは、不動産を贈与する際の流れや必要書類、税金の仕組みについて詳しく解説します。

名義変更(登記)の流れと必要書類

不動産を贈与する際には、贈与契約書を作成したうえで、法務局に登記申請を行い名義を変更する必要があります。名義変更をしないままでは、実際には贈与が成立したと認められない可能性があります。

登記の一般的な流れは以下の通りです。

- 贈与契約書の作成

- 登記に必要な書類を準備

- 管轄の法務局へ登記申請

- 登記完了後、受贈者の名義に変更される

必要となる書類には以下のようなものがあります。

- 贈与契約書

- 登記申請書

- 贈与者の印鑑証明書

- 受贈者の住民票

- 固定資産税評価証明書

- 登記済権利証または登記識別情報

これらは法務局に提出し、申請が受理されると名義変更が完了します。なお、司法書士に依頼するケースが多く、費用の目安は10万円前後(不動産の種類や地域によって異なる)です。

贈与税と不動産取得税、それぞれの計算方法

不動産の贈与では、贈与税だけでなく不動産取得税も課されます。

- 贈与税

不動産の贈与額(=評価額)から基礎控除110万円を差し引いた金額に対して課税されます。贈与税率は累進課税で、課税価格が高額になると税率も上昇します。 - 不動産取得税

不動産を取得する際に都道府県に納める税金です。税率は原則4%ですが、住宅用の不動産については特例で3%となる場合があります。課税標準額は固定資産税評価額を基準に算出されます。

加えて、不動産登記を行う際には登録免許税も必要です。こちらは「固定資産税評価額 × 税率(2%)」が基本ですが、住宅用不動産の場合は軽減措置が適用される場合もあります。

評価額の決め方と「名義預金」リスクの違い

不動産の評価額は、固定資産税評価額を基準に算定されます。市場価格ではなく、あくまで自治体が算出する評価額が基礎となる点に注意が必要です。この評価額は通常、市場価格よりも低めに設定されているため、贈与税額も市場価格より少なくなるのが一般的です。

ただし、評価額を不当に低く申告することは認められません。誤った評価額を用いると、後の税務調査で修正を求められる可能性があるため、正確に計算することが大切です。

また、現金贈与の場合に問題となりやすいのが「名義預金」です。これは、親の資金を子の名義で預金しただけで、実質的には親が管理している状態を指します。不動産贈与の場合も同様で、名義を移しても実際には贈与者が管理していると判断されれば、贈与が否認されることがあります。実際に受贈者が管理・使用できる状態であることが必要です。

不動産の贈与は多額の税金が発生する場合もあるため、必ず事前に試算を行い、可能であれば税理士や司法書士に相談することをおすすめします。

税務署にバレる?生前贈与でやってはいけないこと

生前贈与を行う際、税務署に「贈与と認められない」行為をしてしまうと、後に課税対象とされる可能性があります。意図せずに違反してしまうケースも多いため、注意点を理解しておくことが重要です。ここでは、特にやってはいけない行為とそのリスクを詳しく解説します。

現金手渡し・書類なし贈与のリスク

「子どもに現金を直接渡すだけ」「契約書は作らない」というケースは非常に多いですが、これは最も危険な方法です。なぜなら、税務署にとって証拠がない限り贈与があったとは認めにくいからです。

現金手渡しでは、実際に受贈者が受け取った証拠が残りません。そのため、後に相続が発生した際に「実際は渡していなかったのではないか」と疑われ、結局相続財産として計上される可能性が高くなります。

贈与契約書を作成し、銀行振込など記録が残る方法を選ぶことで、贈与の事実を明確に証明できるようにすることが大切です。

名義預金と見なされるケースとは?

名義預金とは、形式的には子や孫の口座に入金しているものの、実際には親が管理している預金のことを指します。代表的なケースは以下の通りです。

- 子の口座に親が入金しているが、通帳や印鑑を親が管理している

- 子が未成年で、贈与の事実を理解していない

- 子自身が贈与を自由に使用していない

このような場合、税務署は「実質的に親の財産」と判断し、贈与が成立していないと見なすことがあります。その結果、贈与税が課されないどころか、相続時に財産として計上され、相続税の課税対象となってしまいます。

名義預金とならないためには、通帳やキャッシュカードを受贈者本人に管理させ、贈与契約書を作成し、自由に使用できる状態を整えておくことが必要です。

「相続対策のつもりが課税対象に」にならないためのコツ

生前贈与は本来、相続税対策や家族の生活支援のために行われるものですが、方法を誤ると逆効果になりかねません。以下のポイントを押さえておくことで、不要な課税を避けることができます。

- 必ず贈与契約書を作成し、確定日付を付与する

- 銀行振込で記録を残す

- 贈与額が110万円を超える場合は必ず贈与税の申告を行う

- 未成年者への贈与は、管理方法を工夫して名義預金と見なされないようにする

- 複数年にわたり計画的に贈与を行い、一度に大きな金額を渡さない

特に注意したいのは、税務署が過去数年分の取引記録を調査する可能性がある点です。「数年前に現金を手渡ししたから大丈夫」という考えは危険であり、後から追及されるケースも少なくありません。

正しい手続きを踏むことで、安心して生前贈与を行い、相続対策としての効果を最大限に発揮することができます。

自分で手続きできる?専門家に依頼すべきケースとは

生前贈与の手続きは、贈与額が少なくシンプルなケースであれば自分で進めることも可能です。しかし、贈与する財産の種類や金額が大きい場合、また不動産や複数年にわたる計画的な贈与を考えている場合には、専門家に依頼する方が安心です。ここでは、依頼を検討すべき状況や、専門家ごとの役割、費用の目安について詳しく見ていきましょう。

税理士・司法書士・行政書士の役割の違い

生前贈与のサポートを依頼できる専門家には、それぞれ得意分野があります。

- 税理士

贈与税や相続税の申告、節税のための贈与計画の立案など、税務に関する全般をサポートします。複数年にわたる贈与や相続時精算課税を利用する場合には特に重要な存在です。 - 司法書士

不動産の贈与における登記手続きの専門家です。不動産を贈与する場合は司法書士に依頼するのが一般的です。 - 行政書士

贈与契約書の作成や、役所に提出する書類のサポートが中心です。税務代理権はないため、贈与税の申告は税理士に依頼する必要があります。

このように、贈与の内容によって適切な専門家を選ぶことが大切です。

依頼費用の相場と選び方

専門家に依頼する場合の費用は、依頼内容や地域によって異なります。一般的な目安は以下の通りです。

- 税理士:贈与税申告 5万円~15万円程度(贈与額や財産の種類により変動)

- 司法書士:不動産の登記手続き 5万円~10万円前後(登録免許税は別途必要)

- 行政書士:贈与契約書の作成 3万円~7万円程度

依頼する際には、費用だけでなく「経験が豊富か」「相続や贈与に詳しいか」を重視しましょう。複雑な贈与の場合、税務と登記の両方をカバーできる専門家チームに依頼するのも有効です。

贈与額が大きい、複数年にわたる場合は要相談

特に以下のケースでは、専門家に相談することを強くおすすめします。

- 贈与額が大きく、贈与税や相続税への影響が心配な場合

- 不動産や株式など評価額の算定が複雑な財産を贈与する場合

- 暦年贈与を利用して毎年継続的に贈与する場合

- 兄弟姉妹間で公平性を保つために贈与と遺言を組み合わせる必要がある場合

自分で手続きを進めた結果、税務署から否認され追加課税となるリスクを考えると、初期段階で専門家に相談する方が長期的には安心でコストも抑えられます。

生前贈与は「ただ渡す」だけでなく、法律・税務・登記と多方面に関わる複雑な手続きです。専門家をうまく活用することで、スムーズかつ確実に資産を移転することができます。

生前贈与と他の選択肢の比較

生前贈与は有効な資産移転の方法ですが、必ずしもすべての家庭にとって最適とは限りません。遺言や家族信託、生命保険など、他の方法と組み合わせることで、より円滑かつ公平な資産承継が可能となります。ここでは、生前贈与と代表的な選択肢を比較しながら、それぞれの特徴を整理します。

家族信託で管理を任せるという選択

家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、その管理や運用を任せる仕組みです。信託財産は受託者が管理し、受益者(通常は親自身)が利益を受け取る形となります。

生前贈与と異なり、財産の所有権を移転しつつも、管理権限を受託者に与えることができるため、認知症などで判断能力が低下しても資産を適切に管理できるのが大きなメリットです。

また、遺言と違い、信託開始後は受託者が契約に基づき資産を運用するため、柔軟で確実な承継が可能です。ただし、契約書の作成や信託登記に専門知識が必要となり、司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。費用は数十万円規模になることもあります。

遺言書と贈与、どちらが公平?

遺言書は、相続発生後に効力を発揮する資産分配の方法です。遺言を作成することで、誰にどの財産を相続させるかを明確にでき、家族間のトラブルを防ぐ効果があります。

一方、生前贈与は相続発生前に資産を移転できるため、相続財産そのものを減らし、相続税対策につなげることが可能です。ただし、生前贈与を偏って行うと遺留分侵害のリスクがあるため、遺言書と組み合わせて「公平性」を確保することが望まれます。

例えば、長男に不動産を贈与した場合には、遺言で次男や三男に現金を多めに相続させるといった調整が可能です。

生命保険の活用でスムーズな資産移転も可能

生命保険も資産承継の有効な手段です。被保険者が亡くなった際に、指定した受取人が保険金を受け取るため、相続財産とは別枠で資金を準備することができます。

生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられているため、節税効果も期待できます。特に、相続発生時に現金が不足するケース(相続税の納税資金や葬儀費用など)に備える手段として有効です。

また、保険契約の内容によっては、被保険者が生存中に贈与目的で保険金を活用できる商品もあり、ライフプランに合わせた柔軟な選択肢が存在します。

このように、生前贈与は強力な手段ですが、家族信託や遺言、生命保険などと併用することで、より安心で公平な資産移転が可能となります。大切なのは、家族の事情や将来のライフプランに合わせて最適な方法を組み合わせることです。

まとめ:安心できる贈与のために、全体像と落とし穴を押さえておこう

生前贈与は、単なる資産の移転手段にとどまらず、家族の未来を見据えた大切なライフプランの一部です。制度を正しく理解し、適切な手続きを踏むことで、「節税」「トラブル防止」「老後の備え」といった目的を同時に達成することができます。

特に重要なのは、以下の3つの視点を常に意識することです。

- 節税の視点

暦年贈与や相続時精算課税、住宅取得資金や教育資金の非課税特例など、制度を活用することで相続税の負担を大幅に軽減できます。ただし、2024年以降の制度改正により加算ルールが厳しくなっているため、最新情報を踏まえた計画が不可欠です。 - トラブル防止の視点

贈与契約書の作成や銀行振込による記録保存は、後から「贈与ではなかった」と見なされるリスクを防ぐ基本です。また、兄弟姉妹間の公平性を確保するため、遺言書や家族会議を組み合わせる工夫が求められます。 - 老後の備えの視点

贈与を行うことで自分の老後資金が不足しては本末転倒です。介護費用や医療費も含めた将来の生活設計をシミュレーションし、無理のない範囲で贈与することが大切です。

さらに、贈与額が大きい場合や不動産など複雑な資産を含む場合には、税理士や司法書士といった専門家のサポートを受けることで、安心して手続きを進められます。また、生前贈与だけでなく、遺言、家族信託、生命保険などの選択肢を組み合わせることで、より円滑で公平な資産承継を実現できるでしょう。

制度選びから書類の準備まで、不安があるときは専門家に相談することを強くおすすめします。正しい知識と計画に基づいて進めることで、家族に安心を残し、自分自身も納得できる資産移転を実現することができます。

この記事を共有