定年後も働く?セカンドキャリアの選択肢と目的別おすすめの仕事

定年後に働くべきか?判断のポイント

定年後に働くかどうかを決める際は、自分の生活や健康、仕事への意欲を総合的に考えることが大切です。特に、以下の3つのポイントを基準に判断すると、自分に合った選択がしやすくなります。

① 生活費と収入のバランスは取れているか?

公的年金や貯蓄だけで生活費を賄えるかを確認し、不足する場合は働くことで補う必要があります。老後資金に不安があるなら、無理のない範囲での収入確保を考えましょう。

② 健康面で無理なく働けるか?

定年後も働くことで健康を維持できる一方で、体力的な負担が大きい仕事は避けるべきです。現在の体調やライフスタイルに合った働き方ができるかを検討しましょう。

③ 仕事を通じてやりがいや社会とのつながりを求めるか?

仕事を続けることで充実感を得たり、人との関わりを保ったりすることができます。「誰かの役に立ちたい」「社会とのつながりを持ち続けたい」と考えるなら、働くことが良い選択肢になります。

➡ 「収入」「健康」「やりがい」の3つの視点から考え、自分にとって最適な働き方を選びましょう!

定年後も働く理由とは?

定年後も働く理由は人それぞれ異なりますが、多くの人が共通して持つ理由は以下の4つに集約されます。

・現在と将来の生活資金を確保するため(経済的理由)

・健康維持のため(身体的・精神的健康)

・社会とのつながりを消さないため(孤独・疎外感の防止)

・趣味を楽しむため(生きがいの追求)

それぞれの理由について、具体的なデータや事例を交えてさらに深掘りしていきます。

現在と将来の生活資金を確保するため

年金だけでは不足する可能性が高い

定年後も働く理由の中で最も多いのは、生活費や将来の資金を確保することです。公的年金は老後の主な収入源となりますが、それだけでは十分な生活費を賄えないケースも多く、追加の収入が必要になることがあります。

厚生年金(夫婦世帯):月22万円前後の受給額があるが、賃貸住まいや医療費・趣味・旅行などの出費を考えると不足する可能性がある。

国民年金(単身世帯):月7万円程度しか受給できず、貯蓄を切り崩さなければ生活が成り立たないケースが多い。

➡ 年金だけでは不安な場合、働いて収入を確保する必要がある。

働くことで不足分を補い、貯蓄を守る

定年後も働くことで、以下のメリットが得られます。

・ 生活費の不足分を補える(最低でも月5〜10万円の収入があると安心)

・貯蓄を取り崩すスピードを抑えられる

・定期的な収入があることで、精神的な安心感が得られる

また、公的年金は受給開始年齢を遅らせることで、将来の受給額を増やすことが可能です。例えば、70歳まで繰り下げれば受給額が42%増加するため、長期的な資金計画が立てやすくなります。定年後も収入を確保しながら働くことで、経済的不安を軽減し、より安心した老後を実現できるでしょう。

健康維持のため(働くことが長寿につながる)

仕事を続けることで健康寿命が延びる理由

・生活リズムが維持できる

・定年後、仕事を辞めた人の多くが、「朝起きる時間がバラバラになる」「昼夜逆転の生活になる」という問題を抱える。

・働くことで規則正しい生活習慣を維持でき、体調管理がしやすくなる。

・適度な運動ができる

・通勤や業務中の動作が自然な運動になる。

・仕事を続けることで「座りっぱなしの生活」を避けられるため、肥満や糖尿病の予防にもなる。

・認知症予防につながる

・仕事を通じて脳を使うことで、認知機能の低下を防げる。

例えば、計算や文章作成をする仕事を続けると、脳の活性化につながる。

アメリカの研究では、定年後も働く人は認知症リスクが低いことが報告されている。

社会とのつながりを消さないため

仕事を辞めると、「誰とも話さない日がある」「頼る相手がいなくなる」といった問題が発生します。また孤独はうつ病のリスクを高め、健康にも悪影響を与えます。そのため社会とのつながりを絶やさないために仕事を続ける方がいます。

仕事がもたらす「社会とのつながり」

・仕事をすることで同僚・取引先・お客様と会話する機会が生まれる。

・「働くことで社会の一員である」と感じることが、自己肯定感の向上につながる。

・ボランティアや地域活動も「社会とのつながりを保つ手段」になる。

・定年後も社会の一員として関わることで、精神的な充実感が得られる。

趣味を楽しむため(働きながら趣味を活かす)

働くことで趣味をもっと楽しめるために働く人もいます。

主に以下のようなメリットがあります。

・仕事を通じて収入を得ることで、趣味にかけるお金を増やせる。

・趣味を仕事にすれば、「好きなことをしながら収入を得られる」ため、充実感が大きい。

老後の仕事選びは「収入」「健康維持」「やりがい」をヒントにしよう

定年後に働く目的が明確になったら、次に考えるべきは「どんな仕事を選ぶか」です。

仕事選びのポイントとして、「収入」「健康維持」「やりがい」の3つを意識することで、自分に合った働き方を見つけやすくなります。

それぞれの観点について詳しく解説していきます。

生活の土台となる「収入」はいくら必要?

自分の生活費に必要な金額を把握する

① 収入の目標を明確にする

定年後の仕事を考える際に、最も重要なのは「毎月いくらの収入が必要なのか?」を把握することです。ただ何となく働くのではなく、生活費をカバーするために必要な金額を確保するという視点を持つことが大切です。

② 生活費の目安を知る

老後の生活費は、住居費や医療費、交際費などの支出によって大きく変わるため、まずは一般的な目安を知ることが重要です。

持ち家の場合:住居費は固定資産税や維持費のみで済むため、月18.5万〜22万円程度が必要。

賃貸の場合:家賃の負担が増え、月22万〜28万円程度が必要になる。

③ 医療費や娯楽費も考慮する

年齢とともに医療費は増える傾向があり、月1.5万〜3万円程度の出費を見込む必要があります。さらに、趣味や旅行を楽しみたい人は娯楽・交際費も計画的に確保することが大切です。

➡ 「自分がどのような生活を送りたいのか」を明確にし、それに合わせた収入計画を立てることが重要!

年金だけで足りるのか?

① 年金の受給額は人によって異なる

公的年金は老後の主な収入源ですが、受給額は人によって大きく異なります。厚生年金を受給する夫婦世帯の平均額は月22万円程度ですが、ライフスタイルによっては不足することもあります。

② 厚生年金世帯でも不足の可能性がある

持ち家の場合:生活費とほぼ同額か、やや不足する程度で済む。

賃貸の場合:住居費がかかるため、月3万〜6万円の追加収入が必要になることが多い。

③ 国民年金のみの単身世帯は厳しい

受給額は月6〜7万円程度で、年金だけでは生活が成り立たない。

持ち家でも月11万〜15万円、賃貸ならさらに多くの収入が必要になる。

④ 年金の繰り上げで受給額を増やす選択肢も

年金は繰り上げ受給(65歳以降に受給開始を遅らせること)で、1年ごとに約8%増額されます。70歳まで繰り上げると、受給額が最大42%増えるため、働きながら受給を遅らせるのも一つの選択肢です。ただ、現在は繰り上げでの利用率は低下傾向にあります。自分の財務状況を鑑みて選択しましょう。

➡ 年金だけでは不十分な場合、働いて不足分を補うか、貯蓄の取り崩しを考える必要がある!

リンク

生活を安定させるための収入の目安

① 最低でも月10万円の収入を確保する

東京都内で単身生活を送る場合、家賃や生活費の負担が大きく、公的年金だけでは不足する可能性が高いです。特に、国民年金のみの受給者は月6〜7万円程度しかないため、最低でも月10万円の収入を確保することで、安定した生活が送れるでしょう。

② 収入の目安と生活の安定度

月5万円の収入:食費や光熱費を補えるが、家賃負担を考えると厳しい。

月10万円の収入:家賃や生活費の不足をカバーし、急な出費にも対応しやすい。

③ 都内在住の単身者に適した働き方を選ぶ

定年後の働き方は、生活費と体力のバランスを考えて選ぶことが大切です。たとえば、短時間勤務のアルバイトや事務職、在宅ワーク、副業などを活用することで、無理なく収入を確保できます。老後も安心して暮らすために、自分に合った方法で働きながら資金計画を立てましょう。

必要な収入額に応じた働き方を考える

月5万円の収入を得たい場合(負担の少ない働き方)

週2~3日、短時間勤務のパート・アルバイト(コンビニ、事務、清掃など)

在宅ワーク(ライティング、データ入力、翻訳)

趣味を仕事に(ハンドメイド販売、写真販売)

→ 生活費の一部を補う程度で、ゆるやかに働きたい人向け

月10~20万円の収入を得たい場合(しっかり働く)

週4~5日、フルタイムに近いパート・契約社員(接客業、営業職、事務職)

専門スキルを活かした副業(コンサル、講師、プログラミング、動画編集)

定年後の転職(再就職)

→ 収入をしっかり確保し、貯蓄の取り崩しを減らしたい人向け

月30万円以上の収入を得たい場合(起業・独立を視野に入れる)

独立・フリーランス(コンサルタント、ライター、デザイナー)

カフェ経営、農業、オンラインショップ運営

投資・資産運用

→ 収入を増やすことを重視し、長く働きたい人向け

「どのくらいの収入が必要か?」を考え、その金額に応じた働き方を選ぶことが重要。

「健康を維持」できそうな働き方か?

定年後の仕事選びで重要なのは、体に無理のない働き方を選ぶことです。

1. 体力に合わせた仕事選びのポイント

体力に自信がある人向けの仕事

・警備員(夜勤なしのシフトを選ぶ)

・配送ドライバー(短距離・軽貨物配送)

・清掃業(ホテル・商業施設など)

体力を使わずにできる仕事

・事務職(データ入力、受付、電話対応)

・在宅ワーク(ライティング、翻訳、プログラミング)

・マンション管理人

2. 「ストレスが少ない仕事」を選ぶ

仕事をすることでストレスを感じると、逆に健康を損ねる可能性があります。

ストレスが少ない仕事の特徴

・ 勤務時間が自由(シフト制や在宅ワーク)

・ノルマや競争が少ない(接客業や営業は向かないことも)

・自分のペースで進められる(フリーランスや個人事業)

仕事に「やりがい」を持てるか?

やりがいのある仕事は、以下のいずれかに当てはまることが多いです。

やりがいの種類 | 例 |

|---|---|

人の役に立つ | 介護職、相談員、講師、NPO活動 |

得意なことを活かす | コンサルタント、ライター、デザイナー |

成長を感じられる | 新しいスキルを習得できる仕事(IT、マーケティング) |

好きなことを仕事にする | カフェ経営、農業、アート関連 |

得意なこと」を活かせる仕事を選ぶ

得意なこと | 向いている仕事 |

|---|---|

営業・接客が得意 | コンサル、販売員、観光ガイド |

文章を書くのが得意 | ライター、編集、ブログ運営 |

料理が得意 | カフェ経営、料理教室 |

人に教えるのが得意 | 講師、家庭教師、オンライン講座 |

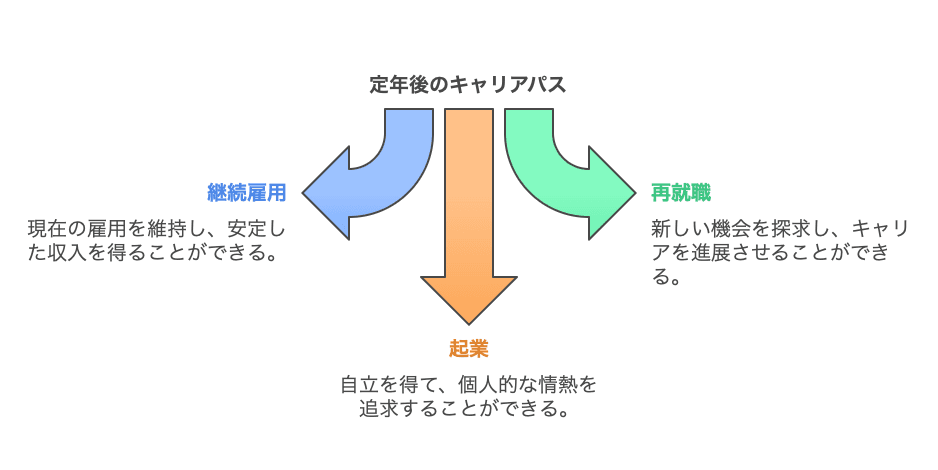

定年後の働き方は再就職と再雇用のどちらがいい?

定年後に仕事を続ける場合、大きく分けて「再雇用」と「再就職」の2つの選択肢があります。

働き方 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

再雇用 | 定年後も同じ会社で働く | 環境に慣れている、スムーズに継続可能 | 給与が大幅に下がることが多い |

再就職 | 新しい会社で働く | 新しい挑戦ができる、給与アップの可能性 | 採用のハードルがある、慣れるまで時間がかかる |

起業 | 自分でビジネスを始める | 好きなことを仕事にできる、収入の上限なし | 収入が不安定、リスクがある |

再雇用:安定した環境で働き続けるメリット

再雇用とは?

再雇用とは、定年後も同じ会社で働き続ける制度のことです。

日本では「高年齢者雇用安定法」により、企業は希望者に対して65歳まで働く機会を提供する義務があります。

再雇用の具体的な形態

・1年ごとの契約更新(非正規雇用が多い)

・給与は現役時代の50〜70%程度に下がることが一般的

・勤務時間や仕事内容が変更になることも

再雇用のメリット

・ 長年働いた環境で安心して働ける

・会社のルールや文化を理解しているため、新しい環境に適応する必要がない。

・人間関係がすでに構築されており、仕事がスムーズに進む。

・スキルや経験をそのまま活かせる

・今まで培ったスキルやノウハウをそのまま活かして働ける。

・新人扱いされるストレスがない

・ 安定した収入を確保しながら年金受給を遅らせることができる

・給与は下がるものの、一定の収入が得られるため、貯蓄を減らさずに済む。

再雇用のデメリット

・ 給与が大幅に減少することが多い

・企業によっては定年前の50%以下の給与になることも。

・「同じ仕事をしているのに、給料が半分以下になるのは納得いかない」という声もある。

・仕事内容が変わる可能性がある

・「責任のあるポジションから補助業務へ異動」など、仕事のやりがいが減ることも。

・管理職から一般社員へ降格するケースも多い。

・契約更新制のため、雇用の保証がない

・1年ごとに契約が更新されるため、企業の経営状況次第で雇止めされる可能性がある。

・「65歳以降の雇用は会社次第」という不安が残る。

【結論】再雇用はこんな人に向いている!

「今の会社で無理なく働き続けたい」

「新しい環境に適応するのが苦手」

「安定した収入を確保しながら年金の繰り下げを考えたい」

再就職:新たな環境で挑戦するメリット

再就職とは?

再就職とは、定年後に別の企業に転職することです。

最近では、シニア向けの求人が増えており、「50代・60代歓迎」の仕事も多い。

再就職のメリット

・ 給与が再雇用より高くなる可能性がある

・再雇用より好条件の仕事を選べるため、給与が増える可能性がある。

・管理職経験者向けの求人や、専門スキルを活かした仕事なら高収入が期待できる。

・ 新しい環境でリフレッシュできる

・退職後も新しい職場で働くことで、気分が一新され、刺激を受けることができる。

・「同じ会社に長年いた人ほど、新しい環境での再スタートが楽しい」と感じることも。

・選択肢が広がる

・パート・アルバイト、契約社員、正社員など、自分のライフスタイルに合わせた働き方が選べる。

再就職のデメリット

・ 採用のハードルがある

・企業によっては、シニア層の採用枠が限られているため、選考が厳しくなることもある。

・「65歳以上不可」などの年齢制限がある企業も多い。

・新しい環境への適応が必要

・仕事内容や社風、業務フローなどをゼロから学ぶ必要があるため、慣れるまで時間がかかる。

・人間関係の構築も一から始める必要があり、精神的な負担が大きいことも。

【結論】再就職はこんな人に向いている!

「今の会社を辞めて、新しいことに挑戦したい」

「もっと条件の良い仕事を見つけたい」

「人と接する仕事が好きで、新しい環境に順応できる」

起業という選択肢も

再雇用や再就職にこだわらず、「起業」という道を選ぶ人も増えています。

起業のメリット

・好きな仕事を自由にできる

・収入の上限がない(成功すれば高収入)

・やりがいを持って働ける

起業のデメリット

・収入が不安定

・リスクがある(失敗すると貯金を減らす可能性も)

資格を取得し、新たな分野で活躍する

定年後に資格を取得し、専門職に挑戦する人も多い。

おすすめの資格

・ファイナンシャルプランナー(FP):お金の相談にのる仕事

・宅地建物取引士(宅建):不動産業界で活躍できる

・行政書士:独立開業が可能

・マンション管理士:マンションの管理業務

趣味を仕事にする(好きなことを活かす)

趣味を仕事にすることで、「楽しく働きながら収入を得る」ことも可能です。

趣味を活かした仕事例

・カフェ経営(コーヒーが好きな人向け)

・オンラインショップ運営(ハンドメイド販売)

・農業(家庭菜園を本格的に)

・YouTube配信(趣味や知識を発信)

まとめ

定年後も働くことは、収入の確保、健康維持、社会とのつながり、やりがいの実現といった多くのメリットがあり、再雇用・再就職・起業・副業など多様な選択肢の中から、自分の目的やライフスタイルに合った働き方を選ぶことが大切です。「なぜ働くのか?」を明確にし、「収入・健康・やりがい」のバランスを考えながら、自分にとって最適な仕事を見つけ、充実したセカンドキャリアを実現しましょう!

この記事を共有

他の人はこんな記事も見ています

終活サポート ワンモア今井代表に聞いた|終活の意識変化と今後。一歩を踏み出すためのアドバイス

【完全ガイド】銀行貸金庫は相続税の対象!開け方・必要書類・相続人同意・遺言書確認までトラブル回避や終活整理について徹底解説

CCRCとは?老後を変える住まいの選択肢と日本での展開事例

ホスピスとは?特徴・費用・選び方まで、最期を穏やかに過ごすためのガイド

家の解体費用はいくら?相場・流れ・補助金から「解体すべきか」の判断軸まで解説

【新座市】自分も地域もプラスになる学び にいざプラスカレッジをご紹介

【さいたま市】セカンドライフをいきいきと過ごすきっかけに シニアユニバーシティをご紹介

遺骨ダイヤモンドとは?アルゴダンザ・ジャパン社へ伺いました