死後事務委任契約とは?必要なケースから費用・手続きまで徹底解説

公開日: 更新日:

人生100年時代と言われる現代。長寿が珍しくなくなってきた一方で、人生の終末期に向けた準備の重要性も高まっています。そのなかで注目されているのが「死後事務委任契約」という仕組みです。死後、誰がどのように事務手続きを進めるのか、遺族への負担を軽減しながら、自分の希望を反映できる方法として、多くの方が検討を始めています。

しかし、「死後事務委任契約とは一体何か?」「遺言とはどう違うのか?」「どんな場合に必要なのか?」といった基本的な疑問を持つ方も少なくありません。また、委任できること・できないことを正しく理解していないと、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。

本記事では、「死後事務委任契約とは何か?」という基本から、依頼できる具体的な内容、遺言との違い、契約相手の選び方、さらに費用やトラブル事例まで、わかりやすく丁寧に解説します。自分らしい最期を迎えるために、そして遺族に余計な負担をかけないために、ぜひ参考にしてみてください。

死後事務委任契約とは

人生の終末期に向けた備えとして、近年注目されているのが「死後事務委任契約」です。死後、必要となるさまざまな手続きを、生前に信頼できる第三者に依頼しておくこの契約は、特に単身高齢者や家族との関係が希薄な人々にとって、心強い支えとなります。ここでは、死後事務委任契約の基本的な仕組みと、依頼できる内容、遺言との違い、さらに誰と契約できるのかについて、詳しく解説します。

誰と契約できるのか?

死後事務委任契約は、基本的に本人が自由に受任者を選ぶことができます。契約相手の選択肢は以下の通りです。

・家族や親族

最も一般的なケースですが、家族との関係性によっては依頼しにくい場合もあります。

・信頼できる友人や知人

血縁関係にこだわらず、心から信頼できる相手を選べる点がメリットです。

・士業(司法書士・弁護士・行政書士)

専門家に依頼すれば、法的に確実で、かつ安心して手続きを任せられます。報酬が発生しますが、トラブル防止効果は高いです。

・死後事務専門の代行業者

最近では、死後事務を専門に扱う法人サービスも登場しています。信頼できる業者を選べば、より包括的なサポートを受けることができます。

受任者選びでは、単に「親しい人」というだけでなく、確実に事務処理を遂行できるかどうか、契約内容を誠実に守ってくれるかを重視することが大切です。また、万が一のリスクに備えて、予備受任者を設定しておくのも有効な対策です。

遺言との違い

しばしば混同される「遺言」と「死後事務委任契約」ですが、両者には明確な違いがあります。

項目 | 死後事務委任契約 | 遺言 |

|---|---|---|

目的 | 死後の事務手続きの代行 | 財産分配、相続の意思表示 |

法的効力 | 民法上の委任契約による | 民法で定められた強い法的効力 |

主な内容 | 葬儀、納骨、契約解約、遺品整理など | 相続財産の配分、特定財産の贈与指示など |

実行者 | 受任者 | 遺言執行者(指定または家庭裁判所選任) |

つまり、死後の「事務処理」を任せるのが死後事務委任契約、財産の「権利移転」を指示するのが遺言です。

両者は役割が異なるため、どちらか一方だけでは不十分なケースが多く、併用することが推奨されています。

たとえば、

「財産については遺言で指示し、葬儀や住居の明け渡しについては死後事務委任契約で依頼する」

という組み合わせが理想的です。

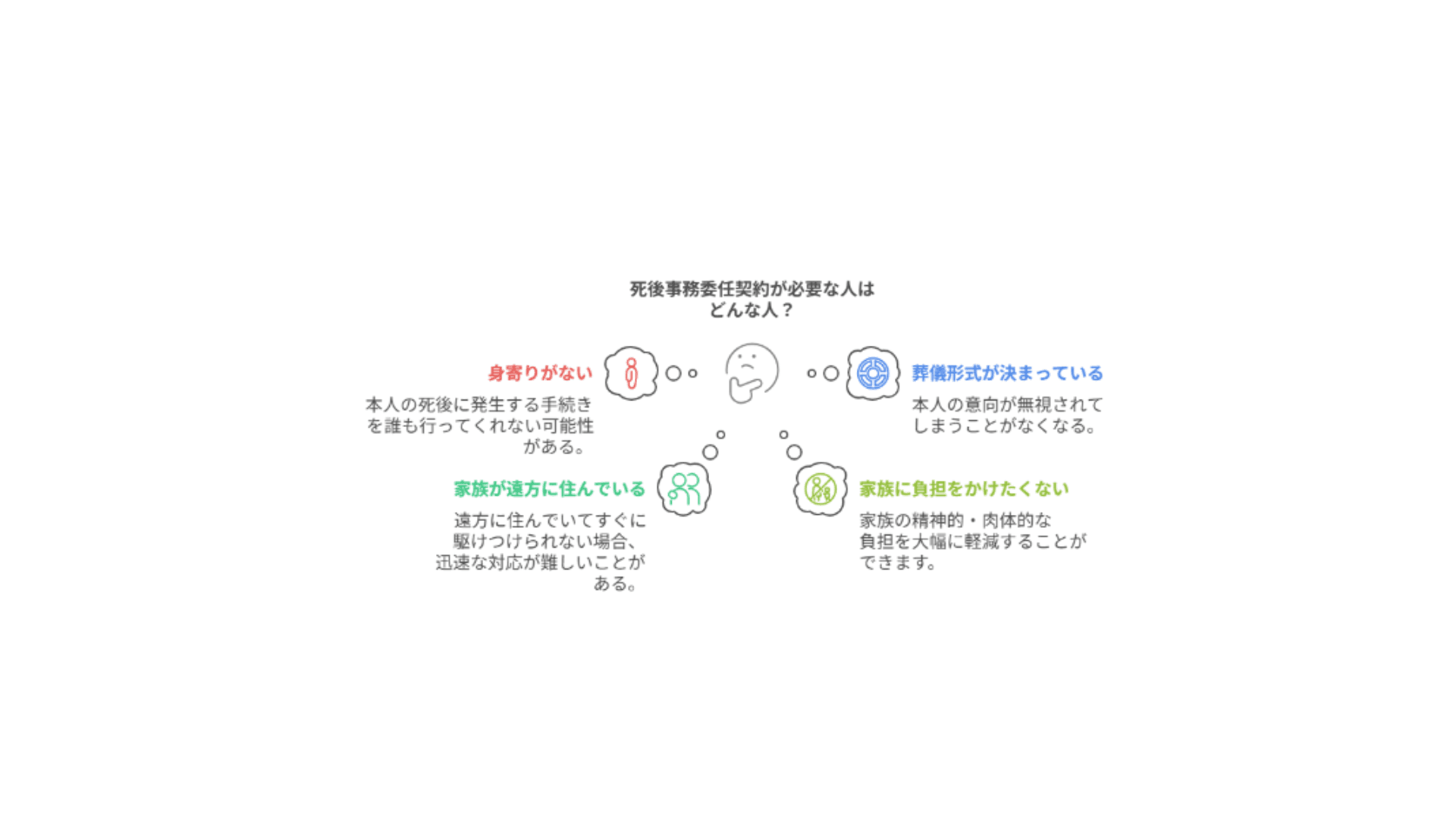

死後事務委任契約が必要な人

死後事務委任契約は、すべての人にとって必須というわけではありません。しかし、特定の状況下では非常に重要な役割を果たします。ここでは、どのような人にとって死後事務委任契約が必要になるのか、代表的なケースを具体的に紹介します。

1. 身寄りがない、または家族と疎遠な人

現代社会では、単身世帯の増加や高齢者の孤立が大きな問題となっています。親族がいない、あるいはいても交流がない場合、本人の死後に発生する手続きを誰も行ってくれない可能性があります。

死亡届の提出、葬儀の手配、公共料金の解約など、放置すればトラブルのもとになりかねません。死後事務委任契約を結んでおけば、確実に事務手続きを代行してもらえ、孤立死や行政処理への移行を防ぐことができます

2. 特定の葬儀や供養方法を希望している人

「家族葬にしてほしい」「直葬(火葬式)で済ませてほしい」「特定のお寺で納骨してほしい」といった希望がある場合、死後事務委任契約は非常に有効です。

遺族の価値観や経済事情によって、本人の意向に沿えないこともありますが、事前に契約で明確にしておけば、受任者が責任を持って本人の希望通りに手配してくれます。

3. 遠方に家族が住んでいる人

たとえ親族がいる場合でも、遠方に住んでいてすぐに駆けつけられない場合、迅速な対応が難しいことがあります。死亡届の提出などは期限が決まっているため、時間的制約が大きな問題になります。

受任者として近隣に住む友人や士業専門家と契約しておけば、遺族が現地に到着するまでの間、必要な手続きをスムーズに進めることが可能です。

4. 事務手続きを家族に負担させたくない人

死後の事務手続きは、想像以上に煩雑で時間と労力を要します。葬儀の準備だけでなく、役所への各種届出、契約の解除、財産の整理など、対応すべきことが山積みです。

大切な家族にこれらの負担をかけたくないと考える人にとって、死後事務委任契約は「最後の気遣い」となります。生前に準備しておくことで、家族は精神的・肉体的な負担を大幅に軽減することができます。

死後事務委任契約の流れ

死後事務委任契約をスムーズに結び、本人の希望通りに手続きを進めてもらうためには、適切な手順を踏むことが重要です。この章では、死後事務委任契約の具体的な流れについて、段階ごとに詳しく説明します。

1. 受任者の選定

まず最初に行うべきは、誰に死後事務を委任するかを決めることです。

家族、親しい友人、信頼できる士業(司法書士・弁護士・行政書士)などから、誠実かつ責任感を持って対応してくれる人物・団体を選びます。

ポイントは、

・本人の意思を尊重してくれるか

・実務を確実にこなせるか

・万が一のために予備受任者も検討する

という観点で慎重に判断することです。

2. 委任したい内容を整理する

次に、受任者に依頼する具体的な内容をリストアップします。

葬儀の方法、納骨先、ペットの引き取り先、公共料金や契約の解約、遺品整理など、細かい希望までできるだけ具体的にまとめておくことが大切です。

本人の希望が曖昧だと、死後に受任者が迷ったり、遺族との間でトラブルになるリスクが高まるため、この段階は慎重に行いましょう。

3. 契約内容の確認と打ち合わせ

受任者と直接打ち合わせを行い、委任する業務の範囲、報酬(有償の場合)、費用負担の方法(例:本人の口座から支払うか、事前に預託するか)などを具体的に決めます。

このとき、本人の意思を正確に伝え、双方が内容に納得しているかを必ず確認することが必要です。

4. 契約書の作成(できれば公正証書で)

口頭だけの合意では、後に「言った・言わない」の争いになる恐れがあります。

必ず書面で契約内容を明文化し、できれば「公正証書」という法的効力の高い形で作成しておくことが推奨されます。

公正証書にする場合は、公証役場に出向き、公証人に契約内容を確認してもらいながら正式に作成します。

これにより、受任者にも法的義務が生じ、安心して委任できる体制が整います。

5. 重要書類や情報の共有

契約書だけでなく、以下のような重要情報も受任者に共有しておきましょう。

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

・健康保険証や年金手帳

・銀行口座情報

・葬儀社との事前契約情報

・デジタルアカウントのログイン情報(別途、安全な方法で)

これらをまとめた「エンディングノート」を作成して渡しておくと、受任者の負担がさらに軽減されます。

6. 死後、受任者が手続き開始

本人の死亡が確認された後、受任者が契約に基づいて速やかに事務手続きに着手します。

死亡届の提出、葬儀の手配、契約の解約、住居の整理など、段階的に業務を遂行していきます。

このとき、受任者が動きやすいように、本人の希望や指示を明確に伝えておくことが、生前の大切な準備になります。

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約によって委任できる手続きは、多岐にわたります。この章では、具体的にどのような事務が依頼できるのかを詳しく紹介し、それぞれの手続きについて注意点も解説していきます。

1. 死亡届の提出・関係機関への連絡

本人が亡くなった場合、最初に行う必要があるのが死亡届の提出です。

死亡届は、死亡後7日以内に市区町村役場へ提出しなければなりません。この提出と併せて、健康保険、介護保険、年金などの公的制度に関する手続きも必要です。

死亡診断書が必要となるため、病院や医師との連携も含めて、迅速な対応が求められます。

2. 葬儀・火葬・納骨の手配

本人の希望に沿った葬儀の形態(家族葬・直葬・一般葬など)を手配します。火葬の予約、式場の確保、僧侶の手配など、事前に希望を聞いておけば、スムーズに進められます。

納骨についても、どの墓地や納骨堂に納めるのか、また散骨などを希望しているかを契約内容に盛り込んでおくことが大切です。

3. 住居の明け渡し・家財の整理

賃貸住宅に住んでいた場合、オーナーや管理会社に連絡して、契約解除と住居の明け渡し手続きを行います。

また、家具・家電・日用品などの遺品整理も必要です。不要な物品の処分や、形見分けする物の選別など、家族と連携しながら丁寧に対応することが求められます。

遺品整理業者に依頼する場合には、適正な業者を選ぶことも重要なポイントです。

4. 公共料金・サブスクリプションサービスの解約

電気・ガス・水道といったライフラインだけでなく、インターネット、携帯電話、各種サブスクリプションサービス(Netflix、Amazon Primeなど)も解約手続きが必要です。

契約内容によっては、解約金や手数料が発生する場合もあるため、確認しながら進めます。これらの支払いが滞ると遺産管理にも影響するため、早急な対応が必要です。

5. SNSアカウントやデジタル遺品の処理

近年では、SNSアカウント(Facebook、Instagram、Xなど)や、オンラインストレージ、メールアカウントの管理も大きな課題となっています。

これらは「デジタル遺品」と呼ばれ、個人情報漏洩や不正アクセス防止の観点からも、適切な対応が求められます。

本人のID・パスワード管理が重要であり、事前にエンディングノートや専用サービスを利用して整理しておくと安心です。

6. ペットの引き取り・飼育手続き

ペットを飼っていた場合、死後にどうするかも大きな問題となります。

信頼できる里親探し、動物愛護団体への依頼、親しい知人に引き取ってもらう手配など、事前に取り決めておけば、ペットが取り残される心配を避けられます。

ペットの引き取りに関する具体的な指示も、死後事務委任契約に記載しておくことが望ましいです。

7. 行政・金融機関への各種届出や解約手続き

・銀行口座の凍結・解約

・クレジットカードの解約

・各種保険(生命保険・医療保険など)の手続き

・住民票、印鑑登録などの抹消

これらも、死後に発生する重要な事務手続きの一部です。

特に、銀行口座の凍結が遅れると、支払いや相続手続きが滞るため、迅速に対応する必要があります。

死後事務委任契約でできないこと

死後事務委任契約では多くの手続きが委任可能ですが、すべてをカバーできるわけではありません。法律上、死後事務委任契約の対象外となる行為も存在します。この章では、死後事務委任契約でできないこと、注意すべきポイントについて詳しく解説します。

1. 相続財産の分配や管理

死後事務委任契約では、遺産の分配や相続手続きを代行することはできません。

これらは、民法に基づく「相続人」の権利・義務に属する行為であり、相続人自身が行うか、あるいは遺言書に基づいて遺言執行者が手続きを進めます。

例えば、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更といった手続きは、死後事務委任契約ではカバーできず、別途相続手続きが必要になります。

2. 相続放棄・限定承認などの裁判所手続き

相続財産に負債(借金)が含まれている場合、相続人は「相続放棄」または「限定承認」という法的手続きを取ることができます。

しかし、これらは相続人本人の意思に基づくものであり、死後事務委任契約の受任者が代理で行うことはできません。

相続放棄や限定承認は家庭裁判所を通じて手続きを行うため、専門的な判断と本人による申立てが必須となります。

3. 生命保険金の受取請求

生命保険に加入している場合、受取人が指定されていれば、死亡後に保険金の請求手続きを行う必要があります。

しかし、保険金の請求権は「受取人個人」に属するものであり、死後事務委任契約の受任者が代理して行うことは原則できません。

もし受任者が受取人に指定されている場合は別ですが、それ以外の場合は受取人自身が請求手続きを進めることになります。

4. 遺言執行者としての業務

遺言書に基づき、相続財産の分配や特別な指示(例:認知、相続人廃除など)を行うには、遺言執行者としての地位が必要です。

死後事務委任契約の受任者は、特に指定がない限り「遺言執行者」にはなりません。

もし遺言執行業務も委任したい場合は、遺言書の中で正式に「遺言執行者」として受任者を指定する必要があります。

5. 法的代理行為(裁判・訴訟手続きなど)

死後、訴訟が発生した場合(例:債権回収、損害賠償請求など)、死後事務委任契約の範囲ではこれに対応することはできません。

裁判所に関わる手続きは、弁護士資格を持つ代理人か、相続人本人による対応が必要となります。

死後の法的トラブルリスクが想定される場合は、事前に弁護士に相談して、必要に応じた別途対策を講じておくことが重要です。

死後事務委任契約の費用

死後事務委任契約を締結する際には、契約作成に関わる費用や、実際の事務手続きを遂行するための費用が発生します。この章では、死後事務委任契約にかかる一般的な費用項目と、その目安について詳しく解説します。

1. 契約書作成費用(公正証書作成費用)

死後事務委任契約は、口頭や私文書でも成立しますが、トラブル防止のためには公正証書で作成するのが一般的です。

公正証書にする場合、次のような費用がかかります。

・公証人手数料:おおよそ2万円〜5万円程度

(契約書の内容やページ数によって変動)

・証書作成に必要な実費(登記簿謄本取得料など):数千円程度

これらは一度限りの費用ですが、将来の安心を確保するためには惜しまず支払うべき費用と言えるでしょう。

2. 受任者への報酬

受任者に支払う報酬は、契約時に取り決めておきます。金額は、受任者が誰であるかによって大きく異なります。

・家族・友人に依頼する場合:無報酬または実費精算のみとするケースが多い

・士業(司法書士・弁護士・行政書士)に依頼する場合:

10万円〜50万円程度が一般的な相場

葬儀・納骨など対応範囲が広い場合は、さらに高額になることも

士業に依頼する場合は、手続きの正確性・確実性が保証されるため、費用以上の安心感が得られるメリットがあります。

3. 実際の手続きにかかる実費

受任者が行う各種手続きには、実費が発生することも多々あります。

代表的な実費項目は次の通りです。

・火葬・葬儀費用(簡素なもので10万円〜、一般葬で50万円以上)

・納骨・永代供養料(5万円〜30万円程度)

・遺品整理業者への依頼費用(1R程度で3万円〜10万円、広い部屋なら数十万円)

・賃貸住宅の原状回復費用

・デジタル遺品のデータ削除代行費用

・公共料金の解約に伴う精算金

これらはあらかじめ本人の預貯金から支払う形にするか、受任者立替払い後に相続財産から精算するかを、事前に明確にしておく必要があります。

4. 緊急対応費・予備費の確保

万が一、予定外の事態が起きた場合に備え、一定額の予備費を確保しておくと安心です。

例えば、緊急搬送や特殊清掃(孤独死などが発生した場合)、追加手配が必要になったときのために、10万円〜20万円程度の予備費を用意しておくことが推奨されます。

エンディングノートなどに「この口座から引き出して使用すること」と指示を明記しておけば、受任者もスムーズに対応できます。

死後事務委任契約のトラブル

死後事務委任契約は非常に便利な仕組みですが、運用次第ではトラブルが発生するリスクもあります。契約時にどのような問題が起こりやすいのかを理解し、事前に対策しておくことが大切です。この章では、死後事務委任契約に関連する典型的なトラブル事例と、それぞれの予防策について解説します。

1. 受任者が契約通りに手続きを行わない

死後事務委任契約は、民法上の「委任契約」に基づいていますが、受任者に対して強制的に業務遂行を義務付ける仕組みが十分とはいえません。

そのため、受任者が何らかの事情で契約通りに動かなかったり、手続きを放置してしまうリスクがあります。

予防策

・契約時に、具体的な業務内容・範囲を明文化しておく

・公正証書により契約を作成し、法的な拘束力を高める

・受任者の信頼性を慎重に見極める

・予備受任者を設定しておく

2. 契約内容が曖昧でトラブルに発展

契約書の記載が曖昧だと、受任者と遺族、あるいは受任者間で解釈の違いが生じ、トラブルに発展することがあります。

特に「どこまでが受任者の責任範囲か」が不明瞭だと、費用負担や手続き内容をめぐって争いになるケースも見られます。

予防策

・具体的な業務内容を細かくリストアップして契約書に明記する

・業務ごとに「誰が負担するか」「どの程度までやるか」を明文化する

・可能であれば弁護士や専門家に契約書をチェックしてもらう

3. 遺族と受任者の意見対立

本人の希望に沿って手続きを進める受任者と、故人に対する思いから別の手続きを望む遺族との間で対立が起こることもあります。

たとえば、本人が生前に希望した簡素な直葬に対し、遺族が「盛大な葬儀を行いたい」と主張する場合などです。

予防策

・本人の意向を事前に遺族にも伝えておく(エンディングノートを活用)

・できれば、遺族とも話し合いを持ち、死後事務委任契約の存在を周知しておく

・受任者に、契約内容を優先して実行する旨をしっかり伝える

4. 受任者の死亡・失踪などによる履行不能

受任者が契約後に死亡したり、連絡が取れなくなるなどして、契約を履行できなくなるケースもあります。特に高齢の受任者を選んでいた場合、このリスクは無視できません。

予防策

・予備受任者を契約時に設定しておく

・定期的に受任者と連絡を取り、状況を確認する

・万が一に備えて、複数の受任者による共同受任も検討する

まとめ

死後事務委任契約は、本人の死後に必要となる事務手続きを、信頼できる第三者に任せるための強力な手段です。

とりわけ、身寄りがない人、家族に負担をかけたくない人、特定の葬儀・供養方法を希望している人にとっては、自分の希望を確実に実現するために欠かせない備えと言えるでしょう。

この記事で見てきたように、死後事務委任契約では、死亡届の提出や葬儀手配、公共料金の解約、住居の明け渡しといった実務を幅広くカバーできます。

一方で、相続財産の分配や相続放棄といった法的手続きは対象外であるため、遺言書や別途の対策と組み合わせることが重要です。

また、契約を締結する際には、公正証書の活用や、受任者の慎重な選定、具体的な内容の明文化が欠かせません。これにより、死後のトラブルを防ぎ、本人の意思が最大限尊重される体制を整えることができます。

現代は、家族構成の多様化やデジタル社会の進展によって、死後に発生する事務手続きも複雑化しています。

そのため、死後事務委任契約を活用して、今のうちからきちんと準備をしておくことが、自分自身と周囲の人たちに対する最善の配慮となるでしょう。

これを機に、自分の死後について考え、必要な準備を始めてみてはいかがでしょうか。

一人ひとりが「自分らしい最期」を実現できる時代に向けて、死後事務委任契約はますます重要な役割を担っていくはずです。

この記事を共有