香典返しの正しい返し方とは?マナー・時期・品物選びの完全ガイド

公開日: 更新日:

香典返しは、日本の葬儀文化における大切な習慣のひとつです。故人の葬儀に際し、参列者から寄せられた香典への感謝の気持ちとして、遺族が返礼の品を贈る行為を指します。香典返しは、単なる形式的なものではなく、遺族の心遣いや思いやりが込められた大切な儀式です。しかし、香典返しには地域や宗教による習慣の違いがあり、マナーを守って行わなければ失礼にあたる可能性があります。

「どのタイミングで贈ればよいのか」「どのくらいの金額の品物がふさわしいのか」「お礼状は必要なのか」といった疑問を抱く方も少なくありません。また、品物選びに悩むだけでなく、手渡しと郵送のマナー、辞退の申し出があった際の対応など、注意すべきポイントは多岐にわたります。

本記事では、香典返しの基本的なマナーから、宗教ごとの違い、適切な品物の選び方、お礼状の書き方、辞退の際の対応まで、詳細に解説していきます。マナーを守り、故人を偲ぶ気持ちと感謝の意が正確に伝わるよう、正しい知識を身につけましょう。

香典返しとは?

香典返しは、葬儀や法要で香典をいただいた方々に対して、感謝の気持ちを形にして返礼品を贈る日本独自の習慣です。葬儀の場では参列者が故人を偲び、お悔やみの気持ちを込めて香典を贈ります。その香典に対して遺族がお礼として品物を返すことで、参列者への感謝を示すのです。

会葬御礼との違い

香典返しと混同しやすいのが「会葬御礼」です。会葬御礼とは、葬儀に参列してくださった方々に対し、当日に渡す簡単なお礼の品のことを指します。通常は、タオルやお茶などの気軽な品物が選ばれます。

一方、香典返しは、忌明け(仏教の場合は四十九日法要など)に、香典をいただいた方々へ感謝の気持ちとして改めてお返しをするものです。品物も、会葬御礼よりも高価なものが選ばれるのが一般的です。

つまり、会葬御礼は「葬儀に参列してくれたことへのお礼」、香典返しは「香典をいただいたことへのお礼」という位置付けになります。両者は目的が異なるため、混同しないように注意しましょう。

香典返しの時期とタイミング

香典返しは、故人を偲び香典をいただいた方々に対して、感謝の気持ちを込めて贈るものです。しかし、香典返しには贈るべき「適切な時期」と「タイミング」が存在し、それを誤ると失礼にあたることもあります。

忌明け後に行うのが一般的

香典返しは、仏教では「忌明け」のタイミングで行うのが一般的です。忌明けとは、故人が亡くなってから四十九日法要を迎えることを指し、この法要をもって喪に服す期間が終わります。このタイミングで、香典をいただいた方々に対して感謝の意を込めた品物を贈ります。

ただし、地域によっては忌明けのタイミングが異なる場合もあります。例えば、関西地方では「満中陰(四十九日)」の翌日以降に香典返しを行うのが一般的です。一方、東北地方や北海道では、三十五日を忌明けとする風習も存在します。

さらに、香典返しは「法要の翌日から1か月以内」に贈るのが望ましいとされています。遅れた場合は失礼にあたるとされるため、事前に準備をしておくと安心です。

香典返しの金額相場と考え方

香典返しの品物を選ぶ際に、最も悩ましいのが「金額の相場」です。香典の金額は人それぞれであるため、お返しも慎重に考える必要があります。適切な金額の品物を選ばないと、失礼にあたったり、かえって相手に気を遣わせてしまうことも。ここでは、香典返しの金額相場と、金額に応じた対応方法について詳しく解説します。

一般的な相場は香典額の「半額」または「3分の1」

香典返しの一般的な相場は、「いただいた香典額の半額程度(半返し)」とされています。これは日本の古くからの習慣に基づくもので、贈り物には「同等のお返し」をするのが礼儀と考えられてきました。ただし、地域や宗教によっては「3分の1返し」をするところもあります。

5,000円の香典をいただいた場合 → 2,500円程度の品物

10,000円の香典をいただいた場合 → 5,000円程度の品物

30,000円の香典をいただいた場合 → 10,000〜15,000円程度の品物

ただし、相場はあくまで目安です。相手との関係性や地域の風習、相手の立場を考慮し、適切な品物を選びましょう。

高額な香典をいただいた場合の対応

親族や職場の上司など、特に親しい関係の方から高額な香典をいただくことがあります。その場合、単純に半返しや3分の1返しにこだわると、かえって相手に気を遣わせてしまう可能性も。

例えば、50,000円以上の高額な香典をいただいた場合は、次のように対応するのが一般的です。

高額な香典でも無理に高額の品物を贈らない

相場よりも少し控えめな額の品物にし、「お気遣いなく」という意味を込めて選ぶのがよいでしょう。

香典返しにお礼状を添える

高額な香典には、感謝の気持ちをしっかり伝えるために、お礼状を添えることが特に大切です。

相手との関係性を考慮し、気遣いを感じられる対応を心がけましょう。

香典返しにふさわしい品物とは

香典返しの品物選びは、遺族の感謝の気持ちを形として伝える重要なポイントです。品物は、故人を偲ぶ気持ちや「不幸を残さない」という意味を込めて選ぶことが大切とされています。また、贈る相手の立場や地域の慣習を考慮することもマナーのひとつです。ここでは、香典返しにふさわしい品物の選び方や、避けるべき品物について詳しく解説します。

定番の消えもの(お菓子、お茶、海苔など)

香典返しでは、「消えもの」と呼ばれる食品や日用品が定番とされています。消えものは「使えばなくなるもの」という意味で、「不幸を後に残さない」「悲しみが長く続かないように」という願いが込められています。

代表的な消えものには、以下のような品物があります。

お茶

弔事では昔からお茶が選ばれてきました。お茶には「お清め」の意味もあり、香典返しとしてふさわしい品物です。

お菓子

日持ちのする焼き菓子やゼリーなどは、幅広い年代に喜ばれるため人気があります。軽くて持ち運びやすいのも魅力です。

海苔・乾物

保存がきき、日常的に使える品物として喜ばれます。特に海苔は、贈り物としての格式が高く、香典返しに適しています。

洗剤・タオル

実用性が高く、受け取った人が困らない品物です。タオルは「涙をぬぐう」という意味も込められており、弔事に適しています。

石鹸・入浴剤

清潔感があり、日常で使えるため喜ばれます。「香り」で癒しを提供する意味も込められるでしょう。

これらの品物は、相手の好みに左右されにくく、実用的で喜ばれるため香典返しとして広く選ばれています。

カタログギフトのメリット

最近では、カタログギフトを香典返しとして選ぶ人も増えています。カタログギフトには、贈る側と受け取る側双方にメリットがあります。

相手の好みに合わせられる

カタログギフトは、受け取った方が自分の好きな品物を選べるため、「選ぶ楽しさ」も提供できます。相手の好みがわからない場合にも最適です。

予算に合わせやすい

さまざまな価格帯のカタログが用意されており、香典返しの相場に応じた選択が可能です。

持ち運びがしやすい

軽くてコンパクトなため、葬儀当日の即日返しにも適しています。

配送の手配が簡単

遠方の方には、カタログギフトを郵送することで手間が省けます。

ただし、カタログギフトを選ぶ際には、弔事に適したデザインや表現がされているものを選びましょう。

商品券や現金はマナー違反?

香典返しとして商品券や現金を贈るのは、基本的にマナー違反とされています。香典返しは「物でお返しする」ことが一般的であり、金銭は「生々しい印象を与える」と考えられています。

ただし、近年では以下のような場合に限り、商品券を選ぶケースもあります。

・どうしても品物選びに迷う場合

・相手が「好きなものを選びたい」という意向を示している場合

・親しい間柄で、事前に相談した場合

その場合でも、商品券だけでなく、ちょっとした品物や丁寧なお礼状を添えると、より丁寧な印象になります。

避けるべきタブーな品物

香典返しには、避けた方が良い品物もあります。不適切な品物を選んでしまうと、相手に不快感を与える可能性があるため、注意が必要です。

生もの(肉、魚など)

日持ちしない生鮮食品は、香典返しには不向きです。また、肉や魚は「殺生」を連想させるため、弔事には避けるべきとされています。

慶事に使われる品物(お酒、昆布、鰹節など)

縁起物とされるお酒や昆布、鰹節などは、弔事にはふさわしくありません。

高価すぎる品物

高価な品物は、かえって相手に気を遣わせてしまいます。品物の金額は、香典額の半額または3分の1程度を目安にするのが良いでしょう。

装飾品や置物

長く手元に残る品物は「不幸が続く」と捉えられることがあり、避けるのが無難です。

これらのタブーを避け、相手が安心して受け取れる品物を選ぶように心がけましょう。

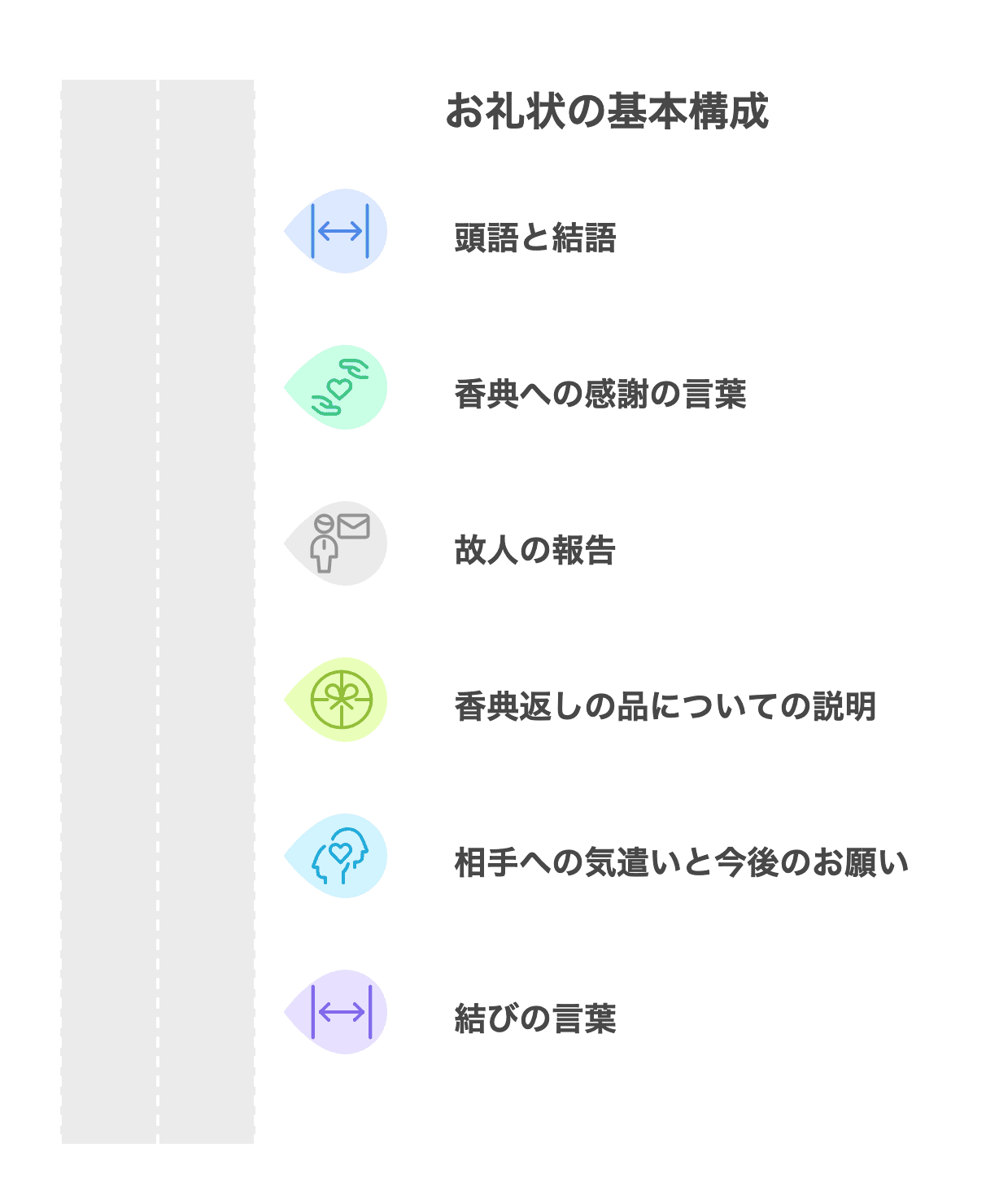

香典返しに添えるお礼状の書き方

香典返しには、必ず「お礼状」を添えるのがマナーです。お礼状は、香典をいただいたことへの感謝の気持ちを丁寧に伝えるための重要な手段であり、遺族の誠意が伝わる大切な役割を果たします。品物だけでは伝わりにくい「感謝の意」や「故人の供養の気持ち」を、言葉としてしっかり伝えるためにも、丁寧に書きましょう。

ここでは、お礼状の基本マナーや宗教別の例文、避けるべき表現、実際に使える例文まで、詳しく解説します。

お礼状の基本マナー

お礼状には、次のような基本的なマナーがあります。

重ね言葉・忌み言葉を避ける

「重ね重ね」「再び」「重ねて」「続く」など、繰り返しを連想させる言葉は避けましょう。また、「死」「苦」などの忌み言葉も使わないよう注意します。

堅苦しくなりすぎない

形式にこだわりすぎず、自然な言葉で感謝の気持ちを表すことが大切です。

適切な時期に送る

忌明け法要の翌日から1か月以内に香典返しとともに送付するのが一般的です。

実際に使える例文

一般的な例文

拝啓

このたびは、亡○○(故人名)の葬儀に際しまして、ご厚志を賜り誠にありがとうございました。

おかげさまで、○月○日に滞りなく四十九日の法要を執り行うことができました。

ささやかではございますが、心ばかりの品をお送りさせていただきましたので、ご受納いただければ幸いです。

今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

まずは略儀ながら、書中にて御礼申し上げます。

敬具

親しい間柄への例文

親愛なる○○様へ

このたびは、○○(故人名)のために温かいお心遣いをいただき、本当にありがとうございました。

おかげさまで、○月○日に四十九日の法要を無事に終えることができました。

生前○○も、○○様とのご縁を大変大切にしておりました。

ささやかではありますが、心ばかりの品をお送りいたしますので、どうぞお納めください。

これからも変わらぬお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。

香典返しの渡し方とマナー

香典返しは、品物の選び方だけでなく「どのように渡すか」も重要なマナーのひとつです。正しい方法で渡さなければ、せっかくの感謝の気持ちが伝わらないばかりか、相手に不快な思いをさせてしまう可能性もあります。

ここでは、香典返しの渡し方として「手渡し」と「郵送」のそれぞれのマナーや、表書きや掛け紙のルールについて詳しく解説します。

手渡しの際の注意点

香典返しは、可能であれば「直接手渡しする」のが丁寧とされています。特に親しい間柄の方や、お世話になった方には直接お渡しするのが望ましいでしょう。

手渡しする際には、次のようなポイントに注意しましょう。

渡すタイミング

・忌明け法要の翌日以降、1か月以内にお渡しするのが一般的です。

・法要に参列してくださった方には、法要の帰り際に渡すこともあります。

・仕事関係の方や目上の方には、事前にアポイントを取って訪問するのが丁寧です。

渡し方のマナー

・品物は紙袋に入れ、品物を取り出してから渡すのが基本です。

・渡す際には、丁寧な言葉で感謝の気持ちを伝えましょう。

・例えば、「このたびは故人〇〇の葬儀に際し、ご丁重なるご厚志を賜り、誠にありがとうございました。心ばかりの品ではございますが、どうぞお受け取りください」といった言葉が適切です。

お礼状を添える

・品物と一緒にお礼状を添えるのは必須です。品物だけではなく、感謝の気持ちを言葉でも伝えることで、より丁寧な印象になります。

郵送の場合のマナーとタイミング

最近では、忙しい生活スタイルや遠方に住む方への配慮から、香典返しを郵送で行うケースも増えています。郵送であっても、丁寧なマナーを心がけましょう。

送るタイミング

・忌明け法要の翌日から1か月以内に送るのがマナーです。

・相手の都合を考慮し、なるべく早めに手配することが大切です。

送付方法

・品物は、信頼できる宅配業者を利用し、丁寧な梱包を心がけましょう。

・送り状やお礼状を同封し、感謝の気持ちがしっかり伝わるようにします。

お礼状の書き方

・直接会えない場合は、より丁寧な言葉遣いと配慮のある表現を心がけましょう。

・例えば、「略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます」などの一文を添えると良いでしょう。

事前の連絡も大切

・郵送する前に、電話やメールで「香典返しを送らせていただく旨」を伝えておくと、丁寧な印象になります。

表書きや掛け紙のルール

香典返しには、「掛け紙」と呼ばれる包装紙をかけるのが一般的です。表書きや水引の種類にもマナーがあるため、正しい形式を選びましょう。

表書きの書き方

仏式の場合:「志」または「満中陰志」と書くのが一般的です。

表書きの下には、送り主の名字を記載します。例えば、「〇〇家」や「〇〇家一同」とするのが一般的です。

水引の種類

・水引は「黒白」または「双銀」を使用します。

・結び方は「結び切り」が基本で、「二度と繰り返さないように」という意味が込められています。

掛け方の注意点

・お礼状は、掛け紙の下に入れます。

・のしは付けないのがマナーです。弔事では「のし」を使わず、掛け紙のみで丁寧に包みます。

渡し方で気を付けたいこと

手渡しでも郵送でも、心を込めて

どちらの方法でも、「感謝の気持ちがきちんと伝わること」が大切です。相手の都合や立場を考慮し、丁寧な言葉遣いや礼儀を忘れないようにしましょう。

事前の準備は丁寧に

郵送の際は、送り間違いや梱包の不備がないように注意し、手渡しの際は訪問のタイミングや挨拶の言葉を事前に準備しておくと安心です。

香典返しを辞退された場合の対応

香典返しは日本の弔事における重要なマナーですが、最近では「香典返しを辞退する」という意向を示す方も増えています。辞退の背景には、相手に負担をかけたくない、気持ちだけ受け取ってほしいといった思いや、地域の慣習などが影響しています。

しかし、遺族として辞退の申し出をどう受け止めるかは、迷う場面でもあります。ここでは、遺族としての対応方法について詳しく解説します。

失礼のない対応を

香典返しの辞退を受けた際、遺族としてどのように対応するのがよいのでしょうか。失礼のない対応を心がけましょう。

無理に返礼しない

相手が辞退を申し出ている場合は、無理に香典返しを送る必要はありません。相手の意向を尊重することが、丁寧な対応となります。

お礼状だけは送る

香典返しの品物は辞退されたとしても、お礼状だけは必ず送るのがマナーです。いただいた厚意に対して、感謝の気持ちを伝えることが大切です。

例文:

このたびはご厚志を賜り、誠にありがとうございました。ご辞退のお申し出をいただき、恐縮しております。いただきましたご厚意に心より感謝申し上げます。

今後のお付き合いを大切にする

香典返しの辞退は、相手の心遣いによるものです。その気持ちを大切にし、今後のお付き合いに感謝の意を込めて接するようにしましょう。

辞退された場合でも心遣いは大切に

香典返しを辞退されても、遺族としてできることは多くあります。

故人の供養の報告をする

香典を受け取ったお礼とともに、無事に法要が済んだことを報告するのも丁寧な心遣いです。

地域の風習や相手の気持ちを尊重する

地域によっては「お返しはしない」という習慣がある場合もあります。また、「お気遣いは無用です」と伝えることで、相手の負担を減らしたいと考える方もいます。そのため、無理に返礼品を贈ることは避けましょう。

気持ちを伝える手紙やメールを送る

品物でお返ししなくても、手紙やメールで丁寧に感謝の意を伝えることが、心遣いの表れとなります。

法人・会社への香典返しのマナー

香典返しは個人間だけでなく、法人や会社から香典をいただいた場合にも必要なマナーです。ただし、法人や団体への香典返しには、個人宛とは異なる配慮が求められます。特にビジネス関係の場合は、相手に失礼がないように慎重な対応が必要です。

ここでは、法人や会社への香典返しの基本的なマナーや注意点、ケースごとの対応について詳しく解説します。

個人名義と法人名義の違い

香典をいただく際、個人名義か法人名義かによって、香典返しの対応は異なります。

個人名義の場合

社員や役員個人として香典をいただいた場合は、一般的な香典返しと同様に、半返しまたは3分の1返しが基本となります。品物とともに、丁寧なお礼状を添えて送付します。

法人名義の場合

会社名や団体名で香典をいただいた場合は、「会社の代表者宛に返す」のが一般的です。香典返しの品物は、会社で分けやすいものを選ぶと良いでしょう。例えば、個包装のお菓子やお茶などが適しています。また、法人への返礼では、一般的に個人よりも控えめな金額の品物を選びます。

渡す際の注意点

法人や会社への香典返しを渡す際は、以下のポイントに注意しましょう。

郵送でもOK

・可能であれば、会社の代表者に直接手渡しするのが丁寧です。

・遠方で訪問が難しい場合は、郵送でも問題ありません。その場合は、事前に電話で送付の旨を伝えると丁寧な印象になります。

お礼状を必ず添える

・法人への返礼でも、必ずお礼状を添えるのがマナーです。

・お礼状は代表者宛に書き、感謝の意をしっかり伝えましょう。

表書きや掛け紙も丁寧に

・表書きは「志」とし、送り主は個人名または〇〇家とするのが一般的です。

・掛け紙には黒白の結び切りを使用し、のしは不要です。

香典返しを分ける場合の考慮点

法人から香典をいただいた場合、香典返しの品物は「皆で分けられるもの」が適しています。個別に返すべきか、まとめて返すべきかはケースバイケースで判断しましょう。

一律に返す場合

法人名義で香典をいただいた場合は、基本的に「法人宛に1つの香典返し」を用意するのが一般的です。

個人で香典をいただいた場合

社員個人からいただいた場合は、それぞれに個別で返すのがマナーです。

法人名義で複数の方からいただいた場合

法人名義でありながら、複数の方から個別に香典をいただいた場合は、各個人に返すのが丁寧な対応です。その際は、同じ品物で統一するとスムーズです。

まとめて返す場合のおすすめ品

・個包装のお菓子

・お茶やコーヒーセット

・タオルや石鹸の詰め合わせ

これらは分けやすく、誰にでも喜ばれやすい品物としておすすめです。

香典返しの金額の目安

法人や会社への香典返しは、個人の場合よりも「控えめ」な金額で問題ありません。

・香典額の3分の1程度を目安とするのが一般的です。

・例えば、10,000円の香典であれば、3,000円程度の品物が妥当です。

ただし、相手の役職や関係性によって調整するのがよいでしょう。特に親しい取引先であれば、少し丁寧に準備するのが無難です。

お礼状の例文

法人宛のお礼状は、丁寧でビジネスライクな表現を心がけましょう。

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたびは、故〇〇の葬儀に際しまして、ご丁重なるご厚志を賜り、誠にありがとうございました。

おかげさまで、無事に忌明けの法要を終えることができました。

つきましては、心ばかりの品をお贈りいたしますので、ご受納いただければ幸いに存じます。

末筆ながら、貴社の益々のご発展と皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

敬具

おわりに

香典返しは、故人の冥福を祈るとともに、香典をいただいた方々に感謝の気持ちを伝える大切な習慣です。ただ、地域や宗教によってマナーが異なることや、相手の立場によって配慮が必要な場面も多く、どのように対応すればよいか悩む方も少なくありません。

本記事では、香典返しの基本的なマナーから、渡す時期や金額相場、ふさわしい品物の選び方、お礼状の書き方、辞退の対応方法、法人への対応など、あらゆる角度から詳しく解説してきました。

香典返しで最も大切なのは、「相手への思いやりと感謝の気持ち」です。形式にとらわれるだけでなく、相手にとって心地よい対応を意識することが、遺族の誠意をしっかりと伝えることにつながります。

・品物選びでは、相手の負担にならない実用的なものを選ぶ

・マナーを大切にしつつ、柔軟な対応で感謝の気持ちを表現する

・香典返しが遅れた場合も、誠意をもって謝罪と感謝を伝える

また、辞退の申し出があった場合でも、必ず感謝の気持ちを伝えることを忘れずに対応しましょう。法人や会社への香典返しも、失礼のないよう細やかな配慮が必要です。

香典返しは、遺族としての感謝の気持ちと故人を偲ぶ心を形にする大切な行為です。この記事を参考に、心のこもった香典返しを行い、故人を偲ぶ気持ちとともに、遺族の誠意をしっかりと伝えましょう。

この記事を共有