人生の最期をどのように迎えるか——多くの人にとって、それは避けられないテーマでありながら、あまり話題にしたくない領域でもあります。しかし、近年では「終活」という言葉の普及とともに、自らの死後の備えを生前に考え、行動に移す人が増えています。その中でも特に注目されているのが、「葬儀の生前契約・予約」です。

葬儀は、亡くなった直後の限られた時間の中で行われる大きなイベントです。遺族は精神的にも大きなショックを受けている中で、式の準備、費用の負担、親族対応など、短期間で多くの判断を迫られます。このような負担を軽減するために、自らが元気なうちに葬儀の内容を決め、信頼できる葬儀社と契約を交わしておく「生前契約・予約」が、多くの人々に選ばれるようになってきました。

本記事では、「葬儀の生前契約は可能?後悔しない準備方法とメリットを徹底解説」というタイトルのもと、以下のトピックについて順を追って詳しく解説していきます。契約の基本から、方法、メリット・デメリット、注意点、支払いの選択肢、そして「葬儀信託」という制度まで、実用的な知識とともに深掘りします。

自分らしく、そして周囲に迷惑をかけずに旅立つために。人生の締めくくりをより納得のいくものにするために。本記事が、読者の皆さんにとって、後悔のない選択をする手助けになれば幸いです。

葬儀の生前契約とは?

生前契約とは何か?

「生前契約」または「生前予約」とは、本人が生きているうちに自分の葬儀について内容や費用を決め、葬儀社と契約する仕組みです。一般的には、葬儀の形式(家族葬・一般葬・直葬など)、場所、使用する祭壇やオプション、費用の上限などを決め、書面で取り交わすケースが多くなっています。

「予約」と言っても、単に日程を決めるという意味ではなく、亡くなった際に備えて葬儀のすべての準備を事前に整えておく契約行為にあたります。つまり、これは「将来必ず発生するイベントに対する、自己責任の下での確定的準備」であり、終活の中でも特に実務的で効果的なステップといえるでしょう。

どのような人が生前契約をするのか?

この制度を利用する人は、以下のような目的や背景を持っています。

・遺族に迷惑をかけたくない

・自分の希望通りの葬儀を行いたい

・葬儀費用の不透明さを避け、納得できる内容で契約したい

・子どもが遠方に住んでいて頼るのが難しい

・単身世帯で、身寄りがないため準備しておきたい

特に高齢者や、病気治療中の方、また自分の死を冷静に受け止めている方々が積極的にこの制度を利用しています。

現在の普及状況と葬儀社の対応

2020年代以降、終活の普及に伴って多くの葬儀社が生前契約に対応するようになりました。全国チェーンの大手葬儀社から地域密着型の中小業者まで、さまざまなプランを展開しています。

また、一般社団法人やNPO法人が運営する終活支援団体、信託会社、行政サービスなどでも、葬儀の事前契約に関する支援が進んでいます。

ただし、制度の周知はまだ不十分で、積極的に情報を取りに行かない限り、どのような契約が可能で、どんなメリット・リスクがあるのかが分かりにくいのが現状です。そのため、これから生前契約を検討する際には、信頼できる情報源からしっかり学ぶことが大切です。

生前契約を行う際に知っておきたい手続きの流れ

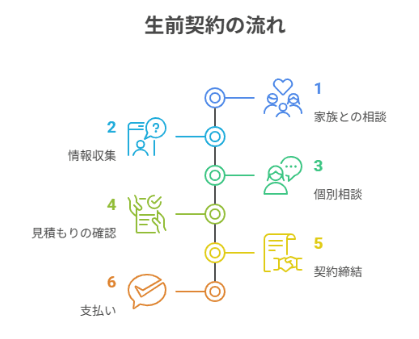

葬儀の生前契約・予約は、人生の最終段階を自分らしく締めくくるための重要なステップです。しかし、具体的にどう進めればよいのか分からない方も多いでしょう。ここでは、契約までの流れを6つのステップに分けて丁寧に解説します。

1. 家族との相談

生前契約を考える際、まず第一に行うべきは「家族との相談」です。契約は本人の意思で進められるとはいえ、実際に葬儀を執行するのは家族であるため、事前に十分な話し合いが必要です。

・希望する葬儀の形式(例:家族葬・直葬・一般葬など)

・参列者の規模や希望する雰囲気(宗教儀礼の有無など)

・費用の考え方(なるべく抑えるか、こだわるか)

・使用する会場や火葬場の場所

・死後の連絡体制や担当者

さらに、契約後の内容共有もこの段階で行いましょう。契約書のコピーを家族に預けておく、葬儀社の連絡先を緊急連絡リストに加えておく、終活ノートに記録しておくなど、情報の引き継ぎは実行時に極めて重要です。

本人の意思と家族の理解が噛み合うことが、スムーズでトラブルのない葬儀につながります。

2. 情報収集と検討

家族との話し合いを経て、方向性が固まったら、次は実際の葬儀社選びです。全国展開の大手葬儀社から、地域密着型の中小事業者、NPO法人や互助会まで、選択肢は多岐にわたります。

この段階で行うべきこと:

・複数の業者から資料を取り寄せる

・提供されるプランの形式・価格帯を比較する

・口コミや評判を調べる

・相談対応やサポート体制を確認する

比較ポイントとしては、次の項目に注目してください。

比較項目 | 内容 |

|---|---|

葬儀の形式 | 家族葬、直葬、一般葬など |

費用の内訳 | 基本料金・オプション・追加費用など |

対応地域 | 自宅、病院、施設からの搬送可否 |

プランの自由度 | カスタマイズ対応や変更可否 |

キャンセル・解約条件 | 返金規定や違約金 |

3. 個別相談・プランの具体化

候補の葬儀社を絞り込んだら、個別相談を申し込みます。近年は対面だけでなく、電話やオンラインでの相談も可能です。相談時には、以下の内容を具体的に決めていきます:

・葬儀の式次第(宗教儀礼、読経、焼香の順番など)

・式場の選定(自宅、斎場、寺院など)

・装飾・祭壇・写真・音楽の希望

・返礼品や会食の有無

・搬送・安置の場所

・遺影写真や棺の選定

本人の希望が実現可能か、現実的な予算に収まるかを冷静に判断することが大切です。

4. 見積もり提示と確認

相談が終わると、葬儀社から正式な見積書が提示されます。これは契約前に最も重要な確認資料です。

見積書に記載されているべきポイント

・葬儀形式とプラン名

・基本料金と内訳(式場費、祭壇、棺、霊柩車など)

・オプションサービスの料金(料理、返礼品、音響設備など)

・キャンセル・変更時の手数料と規定

・実行時の緊急連絡体制と24時間対応の可否

不明点や納得できない点がある場合は、必ず説明を求めましょう。

5. 契約の締結

すべての条件に納得したら、契約の締結に進みます。契約書は法的な拘束力を持つため、慎重に内容を確認してください。

契約書に含まれる主な項目

・葬儀実施条件(死亡通知方法、対応時間など)

・支払い条件(方法・期日)

・契約の有効期間(通常は死亡まで)

・キャンセル・返金規定

・葬儀社の責任範囲と免責事項

契約書は本人と葬儀社で1部ずつ保管し、家族にも所在と内容を伝えておきましょう。

6. 支払いの実行

契約締結後は、あらかじめ選択した支払い方法に従って費用の支払いを行います。支払い方法には、一括払い、分割払い、後払い、その他の預託型の方法などがありますが、詳細についてはあとの章で改めてご紹介します。

この段階で重要なのは、支払い後に「領収書」や「支払い証明書」などの関連書類を必ず受け取り、保管しておくことです。これらの書類は、後日の確認や、遺族への情報引き継ぎにおいて極めて重要です。

葬儀を生前契約するメリット・デメリット

葬儀の生前契約・予約は、終活の一環として注目されていますが、当然ながら一方的に「良いこと尽くし」というわけではありません。導入する前には、その利点と課題の両面をしっかり理解することが大切です。ここでは、生前契約・予約を行う上での主なメリットとデメリットを具体的に見ていきましょう。

メリット

1. 家族の精神的・経済的負担を大幅に軽減できる

葬儀の準備は、精神的なショックと時間的制約の中で行われることが多く、遺族にとって大きな負担となります。生前契約を済ませておけば、手配や判断の大部分を省くことができ、葬儀社との打ち合わせも最低限で済むため、遺族の負担は大きく軽減されます。

また、費用面でも、契約時点で価格が確定していれば急な出費を避けることができ、経済的にも安心です。

2. 自分の希望に沿った葬儀が実現しやすい

自らの意思で式の内容や形式を決定できるのは、生前契約ならではの大きな魅力です。例えば、無宗教のセレモニーにしたい、音楽葬にしたい、特定の祭壇を使いたいなどの希望も、契約時に細かく指定することが可能です。

通常、遺族が急いで葬儀を手配する場合、こうした個人の希望が反映されにくくなるため、自分らしい最期を望む人にとっては大きなメリットとなります。

3. 費用の見える化と相場への理解が深まる

葬儀費用は不透明になりがちですが、生前契約を通じて詳細な見積もりを確認することで、費用の内訳を把握できます。複数社のプランを比較する中で、サービスごとの相場感もつかめるため、コストに対する納得感が得られやすいのです。

これにより、契約後の追加費用や不明瞭な請求を避けることができ、費用トラブルの防止にもつながります。

4. 相続・死後の手続きと連動しやすくなる

生前契約を行うことで、「誰が喪主を務めるのか」「式後の対応は誰が行うのか」などの実務面を整理するきっかけにもなります。相続や遺言、死後事務委任などと連動させておくことで、よりスムーズに死後の手続きが進む環境が整います。

デメリット

1. 契約内容が固定され、変更が難しいことがある

一度契約を結ぶと、形式や内容の変更には手数料が発生したり、変更自体が認められないケースもあります。葬儀に対する考えや家族の事情が変わった際に、柔軟に対応できない可能性があるため、契約時には十分な検討が必要です。

2. 支払い後のトラブルリスクがゼロではない

契約時に前払いを選んだ場合、その後に葬儀社が倒産してしまったり、経営方針が変わった場合に契約内容が履行されない可能性もあります。葬儀信託制度などで資金を保全する方法もありますが、これはすべての業者が提供しているわけではありません。

信頼できる業者を選ぶこと、契約内容を詳細に確認することが不可欠です。

3. 家族との意思のずれが生じる可能性がある

本人の意思を尊重して決めた内容であっても、家族がその内容に納得していない場合、実行時に混乱を招くことがあります。例えば、「無宗教の葬儀にしたい」という本人の希望に対し、家族が強く宗教儀式を求めるケースなどです。

こうしたズレを防ぐためにも、契約前の家族との十分な話し合いが重要です。

4. 運用実績の少ないプランには注意が必要

特に新興業者が提供する割安プランや、知名度の低いNPOによるサービスでは、過去の実績や利用者の声が乏しい場合があります。価格の安さだけに惹かれて契約すると、実行段階でトラブルが発生するリスクも否定できません。

契約前には、業者の信頼性、経営基盤、口コミ評価などを丁寧に確認しましょう。

生前契約を進める際に見落とせないポイント

葬儀の生前契約・予約は、自分の意志で最期を整える有効な手段ですが、慎重に進めなければ思わぬトラブルや後悔を招く恐れがあります。ここでは、契約前後に注意すべき重要なポイントを、具体的に解説します。

1. 葬儀社の信頼性を徹底的に確認する

生前契約は、将来的に必ず実行される約束を“今”結ぶ契約です。契約時点での信頼だけでなく、「将来も確実に履行されるかどうか」を見極める必要があります。

チェックポイント:

・設立年数・運営実績

・経営母体の安定性(互助会や上場企業など)

・厚生労働省や全葬連の認定・加盟状況

・実際の葬儀実績・利用者の口コミ

・対応エリアとサポート体制(24時間受付の有無など)

また、相談時の担当者の対応や説明の丁寧さも重要な判断材料となります。「質問しても答えが曖昧」「見積もりが不明瞭」な業者には注意が必要です。

2. 契約内容と費用の内訳を明確にする

契約書には「式の内容・費用・解約条件」などが必ず記載されますが、口頭説明だけに頼らず、書面での確認が不可欠です。

確認すべき主な項目:

項目 | 内容例 |

|---|---|

葬儀形式 | 家族葬、直葬、一般葬など |

基本料金と含まれる内容 | 式場使用料、祭壇、棺、搬送など |

オプション | 返礼品、料理、読経、音響演出など |

支払い条件 | 一括・分割・預託型など |

解約・キャンセルポリシー | キャンセル料の有無と金額、解約時の返金条件 |

特に「基本料金に何が含まれているか」は明確に把握しておかないと、実行時に思わぬ追加料金が発生する可能性があります。

3. 家族との意思疎通を怠らない

契約内容を決める際、家族に説明せず本人だけで完結してしまうと、実行時にトラブルが起こることがあります。

たとえば…

・宗教儀式の有無で家族と意見が分かれる

・会場が遠方すぎて参列が困難になる

・葬儀方法に家族が納得しておらず、契約を無視して進められる

こうした事態を避けるには、契約前から家族とよく相談すること、そして契約書や資料を家族に共有しておくことが非常に重要です。終活ノートにまとめるのも有効な手段です。

4. 支払いと履行保証の仕組みを確認する

万が一、葬儀社が契約後に廃業・倒産した場合、前払いした費用が失われるリスクがあります。このリスクを軽減する方法として、以下の点をチェックしましょう:

・信託制度や預託制度の有無(詳細は次章で解説)

・互助会であれば、経済産業省の許可があるか

・解約時に返金があるかどうか(返金保証)

また、領収書や支払い証明書は、必ず原本を保管しておきましょう。家族にも所在を知らせておくことで、実行時の手続きがスムーズになります。

5. 契約後の定期的な見直しも大切

人生の状況は変化します。契約した当時は納得していた内容でも、数年後には気持ちが変わることもあります。

・経済状況の変化

・家族構成や関係性の変化

・葬儀に対する価値観の変化

こうした場合に備えて、契約内容の見直しが可能かどうか、契約期間に制限はあるかも契約前に確認し、できれば数年おきに内容を再確認しましょう。

生前契約で選べる支払い方法と費用の備え方

生前契約を結ぶ際、費用の支払い方法や資金の管理方法をしっかり検討することが大切です。この章では、支払い方法の概要と注意点に加え、「葬儀信託」という制度についても詳しく解説します。

1. 主な支払い方法の概要

生前契約の際に選べる代表的な支払い方法は以下の通りです:

・一括払い:契約時に全額を支払う。シンプルで手数料がかかりにくい一方、まとまった資金が必要となります。

・分割払い:複数回に分けて支払う方式。月々や年ごとに負担を抑えられますが、分割手数料や契約条件の確認が必要です。

・後払い:死亡後に遺族が葬儀費用を精算するスタイル。家族による支払いが前提になるため、相続や手続きとのバランスを考慮して選びます。

※信託制度などによる資金保全方式は、次に紹介する「葬儀信託」の節で詳しく説明します。

2. 支払い時に確認したい注意点

支払い方法を選ぶ際、以下のポイントを把握しておくと安心です:

・書類の確保:支払い後は必ず「領収書」「支払い証明書」を受け取り、原本を保管します。実行段階や家族への引き継ぎに役立ちます。

・解約時の返金条件:一括前払いの場合、契約を取消すか死亡前に解約するケースを考慮し、返金規定や差額請求の扱いを確認しましょう。

・分割契約の途中解約:解約が可能かどうか、手数料が発生するかどうかを契約書で必ずチェックします。

・後払い方式の負担:遺族に費用精算の義務が及ぶ形式となるため、家族内の合意や、相続手続きの整合性を踏まえて選ぶと良いでしょう。

3. 葬儀信託とは

■ 制度の概要

葬儀信託は、葬儀費用をあらかじめ信託機関(信託銀行・信託会社など)に預けて管理し、死亡時に葬儀社へ支払う仕組みです。資金の流用を防ぎ、安全性と信頼性が高い支払方法として注目されています。

■ 主なメリット

メリット | 内容 |

|---|---|

資金保全 | 葬儀社が倒産しても、預けた資金は信託機関が管理するため安全です。 |

透明性の確保 | 支払い条件や流れが契約書に明記されるため、資金の使途が明確になります。 |

遺族に優しい | 死後の資金管理がスムーズで、葬儀手続きに集中できる環境が整います。 |

■ 注意すべき点

・手数料が発生:信託契約料や管理費がかかるため、費用全体を確認する必要があります。

・提供業者が限定的:すべての葬儀社が対応している訳ではなく、信託を扱う業者を選ぶ必要があります。

・契約内容の確認が重要:返金規定や資金取扱条件、契約者変更の可否は契約時に十分チェックしましょう。

葬儀信託は、資金を安全に管理し、家族の負担を軽減する有効な手段です。導入を検討する際は、信頼できる機関や葬儀社を選び、契約内容を十分に確認することが大切です。

まとめ

葬儀の生前契約・予約は、本人の意思を反映しながら、遺族の負担を軽減できる現実的で思いやりある選択肢です。この記事では、契約の方法、得られるメリット、注意すべき点、支払いの仕組みや葬儀信託の活用についてまで、実務的な視点で詳しくご紹介してきました。

生前に葬儀の内容や費用を決めておくことで、亡くなった直後の慌ただしさの中でも、家族が安心して対応できる環境が整います。また、自分らしい最期をデザインすることは、生き方を尊重する行為でもあります。

とはいえ、契約には注意も必要です。内容の見直しができるか、契約書が明確か、信頼できる葬儀社かどうかなど、慎重に確認する必要があります。何よりも大切なのは、家族とよく相談し、内容を共有しておくことです。本人の希望がしっかりと伝わっていなければ、せっかくの準備も活かされません。

支払い方法については、ライフスタイルに応じて選ぶことができ、葬儀信託を利用すれば資金の安全性も高まります。ただし、手数料や対応業者の制限があるため、事前の理解が不可欠です。

最期の時を「慌てずに、納得して迎える」ために。生前契約は、未来の自分と家族にとって、大きな安心をもたらす備えと言えるでしょう。

この記事を共有