樹木葬の費用相場はいくら?種類別の料金目安と内訳、選び方の注意点まで徹底解説!霊園見学のポイントも。【2025年最新版】

公開日: 更新日:

はじめに

近年、「子どもがいない」「家族に負担をかけたくない」といった理由から、自分の最期の迎え方について真剣に考える人が増えています。そうしたニーズに応える形で注目を集めているのが「樹木葬」です。

墓石の代わりに木や花を墓標とし、自然の中で静かに眠るという樹木葬は、従来の墓地と比較して継承者が不要で、宗教的制約も少なく、管理もシンプルなことから、老若男女を問わず関心を集めています。

特に都市部では土地の確保や費用の問題もあり、合理的で心情的にも納得しやすい樹木葬が急速に広がりを見せています。しかし「自然葬」と聞くと、費用が安いのか高いのか、具体的な相場や仕組みがよくわからないという声も少なくありません。

この記事では、「樹木葬の費用」を中心に、種類別の金額、内訳、他の供養方法との比較、費用を抑えるコツ、注意点などを総合的に解説します。読後には、あなたが樹木葬を選ぶ際にどのような点を重視すべきか、明確な判断材料が得られるでしょう。

樹木葬とは?

樹木葬とは、墓石を建てる代わりに、樹木や草花を墓標として遺骨を埋葬する自然葬の一種です。1999年、岩手県一関市の祥雲寺が日本初の樹木葬墓地を開設したことが始まりとされています。その後、全国に少しずつ広まり、今では都市部を含む全国各地で多様なスタイルの樹木葬が行われています。

樹木葬の最大の特徴は「自然への回帰」です。遺骨を土に還し、自然と一体になるという思想は、エコ志向や精神的な安らぎを求める人々の心を捉えています。墓石を使用しないことで、土地の有効活用にもつながり、環境保護の観点からも支持されています。

また、従来の墓地とは異なり、「継承者が不要」「宗教不問」「費用が比較的抑えられる」といった点も樹木葬が注目される理由です。生涯独身の方や子どもがいない方、自分で最期の形を決めておきたいと考える方にとっても、非常に現実的かつ安心感のある供養方法といえます。

従来のお墓との違い

以下の表は、一般墓と樹木葬の主な違いを比較したものです。

項目 | 樹木葬 | 一般墓 |

墓標 | 樹木・草花(石碑なしも可) | 墓石(設置と管理が必要) |

継承の必要性 | 不要(永代供養が前提) | 原則必要 |

宗教制限 | なし(宗派不問が一般的) | 宗教法人によっては制限あり |

費用相場 | 約5〜80万円 | 約100〜300万円 |

管理 | 管理費0円の霊園も多い | 年間管理費が必要 |

このように、費用面、管理面、精神的負担のいずれにおいても、樹木葬はシンプルで柔軟な供養スタイルを実現しています。

人気の背景

樹木葬がここまで支持される理由は、単なる費用の安さにとどまりません。以下のような背景が影響しています。

- 継承を前提としない社会構造(少子化・高齢化)

- 「家族に迷惑をかけたくない」という価値観の変化

- 宗教や形式よりも、個人の意思や自然への回帰を重視する風潮

- 墓石や仏壇といった物理的な管理の煩わしさを避けたいというニーズ

特に都会では、土地の制約や家族構成の多様化により、「自然葬」への関心が高まっており、今後ますます普及が進むと見られています。

樹木葬の費用相場【埋葬方法別】

樹木葬の費用は、「どのように埋葬するか」によって大きく異なります。大きく分けて「合祀型」「個別型」「家族型」の3タイプがあり、それぞれに特徴と価格帯の違いがあります。ここでは、それぞれの方式について具体的な金額と共に解説します。

合祀型(ごうしがた):5〜20万円

合祀型は、他の人の遺骨と一緒に一つの墓所にまとめて埋葬する方式です。墓石やプレートも設置されないことが多く、遺骨は骨壷から出されて直接土に還されます。個別に遺骨を取り出すことはできず、誰のものかを特定することも難しくなります。

費用面では、樹木葬の中で最も安価で、5万円〜20万円程度が相場です。永代供養が前提となっているため、基本的には年間管理費も不要なケースが多く、費用面の負担を極限まで抑えたい方に向いています。

ただし、以下のようなデメリットも理解しておく必要があります。

- 個別の供養やお参りが難しい

- 遺骨の取り出しができない

- 匿名性が高く、家族が訪れても「ここにいる」と実感しにくい

「誰かに迷惑をかけたくない」「極力費用を抑えたい」と考える人にとっては有力な選択肢ですが、家族や親族と共有する供養の場としては適していないこともあります。

個別型:15〜60万円

個別型は、骨壷単位で個別に埋葬する形式で、樹木の周囲にプレートや小さな墓標を設けるタイプが多いです。埋葬された場所が明確に記録され、家族がお参りする際にも「ここに眠っている」という認識を持ちやすいのが特徴です。

相場は15万円〜60万円程度で、合祀型よりは高くなりますが、一般墓に比べればまだまだ低コストといえる価格帯です。

以下のような人におすすめです。

- 家族で定期的にお参りしたい

- 名前入りのプレートを設置したい

- 個別に供養するスタイルを希望する

多くの霊園では、個別型でも一定期間(例:33回忌まで)経過後に合祀される契約になっている場合があります。このため、契約内容を事前に確認することが重要です。

家族型:20〜80万円

家族型は、家族や夫婦単位で1区画を共有し、複数名の遺骨を埋葬できるスタイルです。区画によっては4人以上の納骨が可能なケースもあり、長期的な視点で考えると非常にコストパフォーマンスが高い形式です。

相場は20万円〜80万円程度と幅広く、立地や施設、区画の大きさによって変動します。1人あたりの費用で換算すると、人数が多いほどお得になる設計です。

家族型の利点は以下の通りです。

- 夫婦・親子・兄弟で同じ場所に眠れる

- 墓参の負担が一本化される

- プレートや植樹の選択肢が多く、個性を出せる

ただし、将来の利用人数や家族構成の変化を見越して契約する必要があるため、慎重な話し合いと計画が求められます。中にはペットも一緒に埋葬できる「共葬型」を選べる霊園もあり、多様なニーズに対応できるのがこのタイプの魅力です。

樹木葬にかかる費用の内訳

樹木葬にかかる費用は、「埋葬プランの基本料金」だけではありません。実際には複数の項目が積み重なっており、これらを把握しておかないと、「思っていたよりも高くついた」と後悔することになりかねません。ここでは、代表的な費用項目とその目安について詳しく見ていきましょう。

費用項目 | 相場(目安) | 説明 |

使用料(永代使用料) | 5〜80万円 | 墓所の区画利用料。合祀型は低額、個別・家族型は高め。 |

埋葬料 | 3〜10万円 | 遺骨を埋葬するための作業費用。納骨式の実施料を含むことも。 |

銘板・彫刻費用 | 3〜15万円 | 名前や命日を記すプレートの設置費用。デザインや素材で変動。 |

年間管理費 | 0〜1万円(または不要) | 永代供養型では0円の場合も。霊園によっては維持費を徴収。 |

その他の費用 | 数千〜数万円 | 法要(初七日・一周忌など)、送骨対応、花植えオプションなど。 |

使用料(永代使用料)

「永代使用料」とは、樹木葬の区画を一定期間または永続的に使用するための料金です。合祀型では使用料自体が非常に安く設定されていることが多く、5〜10万円で収まることもあります。

一方、個別型や家族型では専用のスペースが割り当てられるため、使用料が高くなる傾向があり、20〜80万円程度になることもあります。

埋葬料

埋葬料は、遺骨を納める際の実務的な作業に対する費用です。霊園スタッフが納骨の立ち合いや埋葬処理を行うことに対して発生するもので、一般的には3〜10万円の範囲です。納骨式を行う場合、僧侶の読経料などが別途必要になることもあります。

銘板・彫刻費用

樹木葬では、墓石の代わりに設置されるプレートや記念碑に名前や命日を彫刻する費用がかかることがあります。素材(ステンレス・御影石・陶器など)やデザインの複雑さにより料金は変動し、3〜15万円程度が相場です。

特に、オリジナルデザインやメッセージの追加を希望する場合、費用はさらに上がる可能性があります。

年間管理費

多くの樹木葬は「永代供養」を前提としており、管理費が0円と表示されていることがあります。しかし、霊園の運営母体によっては維持費として年間数千円〜1万円程度を徴収するところもあります。

契約前には、「管理費が永続的に無料なのか」「一定期間を過ぎてから発生するのか」など、契約条件をしっかり確認しましょう。

その他費用

以下のような費用が追加で発生することがあります。

- 法要費:初七日・一周忌・三回忌などを霊園で実施する場合の読経料(3〜10万円程度)

- 送骨サービス料:地方在住の方が遠方の霊園へ遺骨を郵送するためのサービス(数千〜数万円)

- オプション供養:植樹の種類の指定や特別な演出などに関する追加料金

このように、基本プランに含まれない項目も多く、最終的な総額は希望や状況によって大きく異なります。すべての内訳を理解し、総額で比較することが大切です。

他の供養方法との費用比較

樹木葬が注目される理由のひとつに「費用の適正さ」があります。では、他の供養方法と比較したときに、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。ここでは「一般墓」「納骨堂」「合祀墓」との比較を通じて、樹木葬の位置づけと特長を明確にしていきます。

供養方法 | 費用相場 | 特徴 |

一般墓 | 100〜300万円 | 墓石・土地代・管理費が高額。継承者が前提。 |

納骨堂 | 50〜150万円 | 都市型。屋内で管理が楽だが、契約期間が限定的な場合も。 |

合祀墓 | 5〜30万円 | 最低限の費用で供養できるが、個別性や取り出し不可が前提。 |

樹木葬 | 5〜80万円 | 自然回帰・宗教不問・継承不要。スタイルの自由度が高い。 |

一般墓

一般墓は、墓石を設置する伝統的なお墓で、墓地の区画費用、墓石代、年間管理費などがかかります。トータルで100〜300万円ほど必要になるのが一般的で、都心部ではさらに高額になることもあります。

また、継承者がいないと無縁墓として撤去されるリスクがあるため、家族や子孫に管理を委ねる前提が強く求められます。継続的な費用と手間がかかる点が、近年敬遠されがちな要因です。

納骨堂

納骨堂は、屋内の棚やロッカー式のスペースに骨壺を安置するスタイルで、都心のビル型納骨堂などが有名です。価格は50〜150万円程度で、アクセスの良さや管理の簡便さから人気が高まっています。

ただし、多くの納骨堂は「33回忌まで」や「契約から◯年」といった利用期限付きであり、期間満了後は合祀されることが一般的です。室内に収める形式のため、「自然に還りたい」と考える人にはやや不向きかもしれません。

合祀墓

合祀墓は、複数人の遺骨を一緒に埋葬する最も簡易な供養形態で、費用は5〜30万円と最も安価です。寺院や公営霊園などで広く受け入れられており、予算が限られている人や継承者がいない人に選ばれています。

ただし、個別の参拝や遺骨の取り出しは原則不可で、「誰と一緒に埋葬されるのか」が不明な場合もあります。精神的な納得感や供養感が得られにくいという声も少なくありません。

樹木葬のバランス

これらと比較すると、樹木葬は費用と納得感のバランスが取れた中間的な選択肢といえます。自然と調和した環境で、継承負担を残すことなく、一定の個別性を保ちながら供養ができる点が魅力です。

また、希望すれば法要の実施やプレートの設置など、一定のカスタマイズも可能で、自分らしい最期をデザインできる柔軟性も評価されています。費用を抑えながら、心のこもった供養を実現したい方には、非常に相性の良い供養方法といえるでしょう。

樹木葬費用の注意点

樹木葬は「手軽で安い」「自然に還る美しい形」といった魅力から、多くの人が選択肢に挙げていますが、実際に契約する前に押さえておくべき注意点もいくつかあります。ここでは、特に見落としやすいポイントや、費用に関わるリスクについて解説します。

「追加費用」に要注意

多くの霊園では「樹木葬〇万円から」といった広告が打ち出されていますが、これは最低価格であることがほとんどです。実際には、プレート代・彫刻費・法要料・送骨対応などが別途必要になるケースが少なくありません。

たとえば、以下のような費用は見積もりの段階で抜けがちです。

- 銘板(プレート)設置や彫刻の追加料金

- 納骨式に伴う僧侶の読経費

- 遺骨の郵送や搬送費用

- 納骨時期が延びた場合の保管料

- 管理費が後から発生するケース

このように、「基本料金」と「オプション料金」が分離されていることが多いため、事前に総額を確認し、細かい条件まで理解してから契約を結ぶことが非常に重要です。

管理費0円でも霊園の手入れ状況を確認

近年では「管理費0円」をアピールする霊園が増えています。これは確かに魅力的に映りますが、管理費が不要であっても、霊園の手入れがきちんと行き届いているかは別問題です。

以下の点に注目して、霊園の品質を見極めましょう。

- 樹木や草花の手入れがされているか

- 園内が清掃されていて、ゴミが散乱していないか

- 樹木が枯れていないか、荒れていないか

- スタッフの対応や説明が丁寧か

永代供養であっても、「永代=永久保証」ではありません。運営が継続できるだけの体制や財政が整っているか、信頼できる霊園であるかを冷静に判断することが大切です。

安いプランは「合祀型」が多く、取り出し・参拝が難しい

広告やパンフレットで「5万円〜」などと書かれている場合、その多くは「合祀型」です。合祀型は前述の通り、他人と一緒に埋葬され、遺骨の取り出しができないスタイルです。

このため、以下のような不都合が生じる可能性があります。

- 後になって別の場所へ移したくなっても不可能

- 個別の法要やお墓参りがしにくい

- 「ここにいる」という実感が薄い

合祀型は費用を抑える上では優れていますが、「供養する」という意味では限界があることも事実です。後悔しないためにも、価格だけで判断せず、「誰のための供養か」「どのように手を合わせたいか」といった本質的な視点で考えることが必要です。

樹木葬の費用を安く抑えるためにできること

「なるべく費用を抑えつつ、納得できる樹木葬を選びたい」という方は多いでしょう。ここでは、樹木葬の費用を合理的に節約するために事前にできる工夫や、選び方のポイントを具体的に紹介します。

埋葬人数と納骨スタイルを決めておく

樹木葬には「合祀型」「個別型」「家族型」といった種類があり、どのスタイルを選ぶかで費用が大きく変わります。そのため、最初に「誰と一緒に埋葬するのか」「一人だけか、家族か」という点を明確にしておくと、不要なコストを避けることができます。

たとえば、夫婦や兄弟で利用することが決まっているなら、家族型の区画を選んでおくことで、一人あたりの費用を抑えることが可能です。

また、将来の追加納骨にも対応している霊園であれば、後から拡張するよりも最初から家族分を確保しておいたほうが割安になることもあります。

納骨期間が決まっているかを確認

樹木葬には、永代供養として永久に個別管理される形式と、一定期間(たとえば33回忌まで)を過ぎた後に合祀される形式とがあります。後者の場合、契約年数によって料金が異なるため、必要以上の長期契約を避けることで費用を節約できることがあります。

「個別管理は10年で十分」と考える人にとっては、短期契約のプランを選ぶことで、数万円単位の節約につながる場合もあります。

シンボル(木・花)やプレートの仕様を選ぶ

樹木葬の中には、使用する木や花の種類、プレートの素材・サイズ・デザインによって費用が大きく異なるケースがあります。たとえば、一般的なステンレスプレートに比べて御影石の彫刻入りプレートは高額になる傾向があります。

霊園によっては、「標準仕様」「選べるプラン」「オリジナルデザイン」など複数の選択肢が用意されており、装飾にこだわるほど価格も上昇します。

必要最小限のシンプルな仕様に絞ることで、トータルのコストを効果的に抑えることができます。

宗教法人or民間霊園?運営主体を見極める

霊園を運営している母体によって、価格やサービス内容には差があります。大きく分けると以下の2種類があります。

- 宗教法人(寺院など):法要や宗教的儀礼を重視しがち。費用はやや高めだが供養内容が手厚い。

- 民間霊園:費用は比較的安価で、形式に縛られない自由なプランが多い。

どちらが良いかは希望内容によりますが、「宗教儀式を重視しない」「シンプルに供養したい」という方にとっては、民間霊園のほうが費用対効果は高い傾向にあります。

また、自治体や公営霊園が運営している場合は、営利目的でない分、比較的安価で利用できることが多く、見逃せない選択肢です。

霊園の立地・アクセスを比較

霊園の立地は、費用に大きな影響を与える要素です。都心部や人気エリアに位置する霊園ほど、土地代が高くなるため、樹木葬の価格も上昇します。

一方、郊外や地方の霊園では、同じスペックでも半額以下で利用できることがあります。たとえば、東京都内と埼玉県郊外の霊園を比較すると、同じような区画でも数十万円の差が生まれるケースは珍しくありません。

もちろん、立地が良ければお参りのしやすさやアクセス性も向上しますが、「頻繁に訪れない」「自分一人の供養として済ませたい」場合は、多少郊外にある霊園を選ぶことで、コストを大幅に抑えられる可能性があります。

あなたに合った樹木葬を見つけるには

数ある樹木葬の中から「自分に合った場所」を見つけるには、インターネットやパンフレットの情報だけでは不十分です。実際に現地を訪れ、目で見て確認することで、本当に納得のいく選択ができるようになります。ここでは、見学の際に注目すべきポイントや、選定のための具体的な判断基準を解説します。

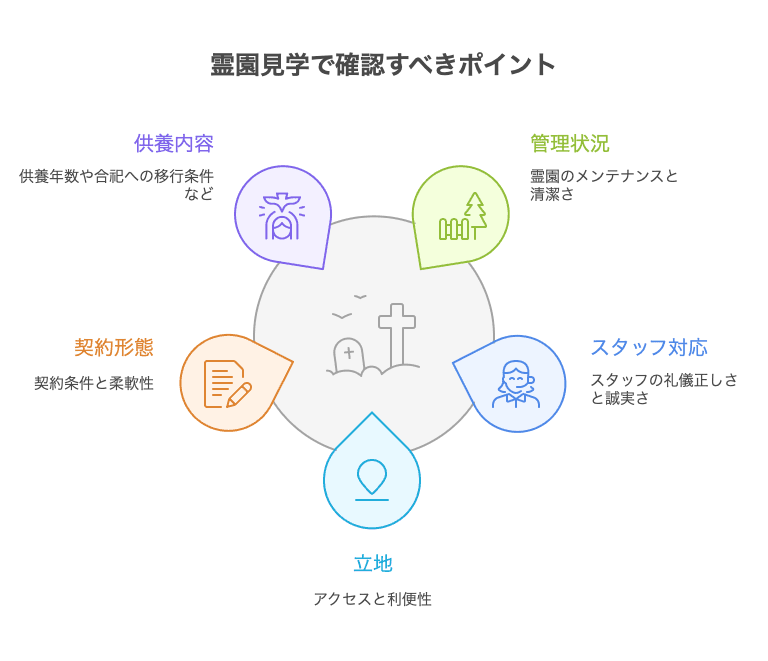

霊園見学で確認すべき5つのポイント

霊園を見学する際には、次の5つの観点を意識してチェックすることが重要です。

管理状況

園内の清掃が行き届いているか、草木の手入れがされているかを確認します。特に樹木葬では自然環境が大きな要素となるため、手入れが不十分だと景観の劣化が早く、せっかくの自然葬の良さが損なわれてしまいます。

スタッフ対応

受付や案内のスタッフが丁寧かつ誠実に対応してくれるかどうかも重要です。質問に対して明確に答えてくれるか、無理な勧誘をしてこないかなど、信頼できる運営であるかどうかを見極めましょう。

立地

自宅や実家からのアクセスの良さ、最寄り駅からの距離、駐車場の有無などを確認します。お参りに来る家族の負担を考慮し、立地条件も大切な判断材料になります。

契約形態

永代供養の年数や合祀への移行条件、契約解除の可否など、契約に関する条件も事前に説明を受けましょう。将来的な不安を防ぐためには、書面で内容をしっかり確認することが肝心です。

供養内容

法要の有無、読経の頻度、イベントの有無など、宗教的な対応についても霊園によって異なります。家族が参加したいと思える内容か、自分の希望と一致しているかを確認してください。

これらのポイントを自分の希望と照らし合わせながら確認することで、「費用」だけでは測れない価値を見つけることができます。

ペット共葬可の霊園もある(費用相場は人間と同等)

最近では、ペットと一緒に眠ることができる「ペット共葬型樹木葬」も登場しています。これは、愛犬や愛猫と一緒に供養されることを望む人が増えている背景を受けたもので、特に独身や高齢者の間で人気があります。

費用は基本的に人間と同等で、ペット用として特別に安くなることはあまりありません。一人用であってもペット1体分で追加費用が発生する場合があり、3〜10万円程度が目安です。

ただし、全ての霊園がペット共葬に対応しているわけではなく、宗教法人が運営する霊園では禁止されていることもあります。契約前に「ペット共葬可」であるか、追加料金や条件の有無を必ず確認してください。

都道府県別の相場をチェック(地方は安い傾向)

樹木葬の費用は、地域によっても大きく差があります。以下は大まかな傾向です。

- 東京都・神奈川県などの都市部:30〜80万円(個別型)

- 大阪府・名古屋市などの大都市圏:25〜70万円

- 地方の中核都市(仙台・福岡など):20〜50万円

- 郊外・山間部・地方都市:5〜30万円(合祀型や小規模霊園)

都市部はアクセスの良さや需要の高さから価格が上がる傾向にあります。一方、地方では土地に余裕があるため、より広く、自然に囲まれた霊園が安価で提供されるケースが多いです。

地元での供養にこだわらないのであれば、地方の霊園を検討することで、費用面で大きなメリットを得られることがあります。資料請求の際には、複数地域を比較対象とするのが有効です。

まとめ

樹木葬は、従来の墓石にとらわれない自由で自然な供養スタイルとして、多くの人に選ばれるようになってきました。その人気の背景には、宗教に縛られず、後継者がいなくても安心して選べること、そして費用の面でも比較的現実的な選択肢であることが挙げられます。

本記事では、樹木葬の費用について以下の観点から詳しく解説してきました。

- 合祀型、個別型、家族型というスタイルごとの費用の違い

- 使用料、埋葬料、銘板費用など、費用の内訳とその相場

- 一般墓や納骨堂、合祀墓といった他の供養方法との比較

- 契約時に注意すべき「追加費用」や霊園の管理状況の確認ポイント

- 少しでも費用を抑えるためにできる事前準備と選び方のコツ

- 見学時に注目すべきチェックポイントと地域別の費用差

こうした知識を持っておくことで、費用面でも精神的にも納得のいく選択ができるようになります。何よりも大切なのは、「価格の安さ」だけで判断するのではなく、「自分らしい最期の形をどう残すか」という視点で選ぶことです。

また、家族に迷惑をかけたくない、という思いから樹木葬を検討する方が多いですが、実際には「故人の思いが伝わる場所」を残すことは、残された家族にとっても大きな心の支えとなります。

後悔のない供養を実現するためには、パンフレットやウェブサイトだけではなく、実際に霊園を見学し、スタッフの対応や環境を自分の目で確認することをおすすめします。可能であれば、家族と一緒に訪れ、意見を交換しながら選ぶと、より満足度の高い選択ができるでしょう。

費用相場と供養スタイルの理解を深めることが、安心と納得の第一歩です。ぜひ、本記事を参考に、自分や大切な人の最期の場にふさわしい樹木葬を見つけてください。

この記事を共有