「戒名(かいみょう)」という言葉を聞いたことはあっても、その正確な意味や背景を理解している人は少ないのではないでしょうか。仏教の葬儀や法要でよく耳にするこの言葉は、実は故人が仏門に入る証としての「名前」を意味し、その人の生き方や信仰、家族との関係を象徴する非常に重要な存在です。近年、少子高齢化や宗教観の変化により、「戒名はいらないのでは?」という声も聞かれるようになってきましたが、その一方で、伝統や故人への敬意として戒名を大切に考える人も多くいます。

本記事では、「戒名とは何か?」という基本的な疑問から始まり、その構成要素やランクの違い、宗派や宗教による戒名の考え方の差異までをわかりやすく解説していきます。さらに、「戒名の付け方」や「戒名が不要とされる場合の考察」までを網羅し、読者の皆様が自身や家族の終活・葬儀に向けて、納得のいく選択ができるよう情報提供をしていきます。

戒名は亡くなった方への最後の贈り物であり、生きてきた証を仏の世界へ引き継ぐものです。この機会に、戒名に込められた意味や背景をしっかりと学び、自分にとって最適な選択肢を探ってみましょう。

戒名とは

戒名とは、亡くなった方に対して授けられる宗教的な名前です。これは、故人が俗世を離れ、仏門に入った存在としての新たなアイデンティティを示すものであり、仏教の教義に基づく「戒律を授けられた証」ともいえます。戒名は、葬儀や法要、墓石や位牌、さらにはお寺での記録にも使われる重要な名称で、仏教に基づいた死後の世界観を体現しています。

戒名の起源

戒名の起源は、古代インドの仏教にまでさかのぼります。釈迦の弟子たちは出家の際に俗名を捨て、新たな名前を与えられました。これは個人が仏教徒として生まれ変わるという意味を持ち、日本に仏教が伝来した後もその習慣が受け継がれました。特に鎌倉時代以降、民間人にも仏教の教えが広まり、一般人にも戒名を与える文化が浸透していきました。

なぜ戒名が必要なのか?

仏教においては、死は単なる終わりではなく「六道輪廻(ろくどうりんね)」という生まれ変わりの過程の一部とされます。戒名を授かることで、故人は仏門に入り、安らかな来世へと導かれるとされています。また、遺族にとっても戒名は、故人への敬意や供養の一環として大きな意味を持ちます。

戒名と俗名の違い

俗名とは、生前に使っていた名前であり、社会的な身分や役割を示すものです。一方、戒名は死後に与えられる名前で、現世のしがらみを離れた精神的な存在としての名を意味します。仏教においては、生前の行いよりも、死後の魂が安らかに成仏することが重要視されるため、戒名はその橋渡しとしての役割を担っています。

戒名を授ける人

戒名は基本的に僧侶によって授けられます。故人の信仰の深さや人柄、遺族の希望、場合によっては生前の社会的地位なども加味されて命名されます。宗派や寺院によって命名の方針や形式には違いがありますが、いずれにしても単なる儀礼ではなく、深い宗教的意味を持っています。

戒名の構成とランク

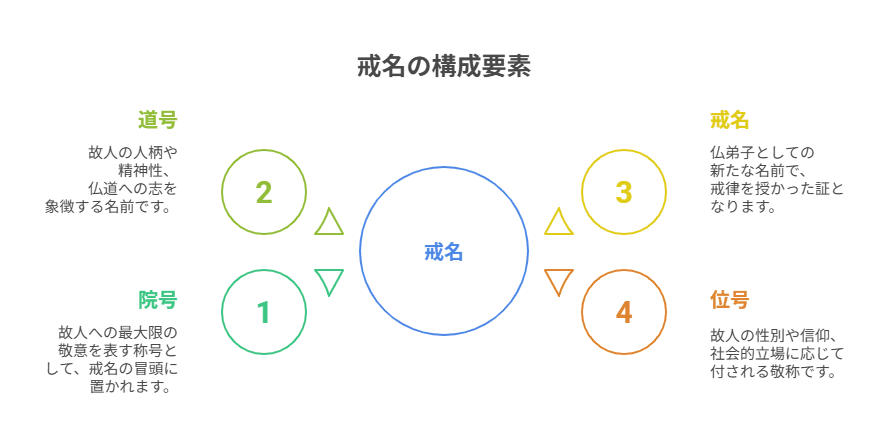

戒名には、一定の構成ルールと「位号(ランク)」があり、これにより宗教的な意味合いだけでなく、形式的な格式や故人への敬意も表現されます。ここでは、戒名の基本的な構成要素と、それぞれのランクについて詳しく解説します。

戒名の4つの基本構成

戒名は一般的に、以下の4つの要素から成り立っています。

1.院号(いんごう)

2.道号(どうごう)

3.戒名(法名)

4.位号(いごう)

院号

「院号」は、戒名の最初に付く称号で、格式が非常に高く、特別な人物や多額の寄付をした場合などに授けられることが多いものです。たとえば「○○院」という形式で、徳の高さや社会的功績を示す意味合いがあります。

道号

「道号」は、仏門に入った者の信仰や性格、生き様などを象徴する語句で、戒名に個性を持たせる役割を果たします。たとえば「善信」や「清明」などがこれにあたり、僧侶が故人の人となりを反映させて命名します。

戒名(法名)

仏弟子としての名前で、通常は二文字で構成されます。これが戒名の「本体」にあたり、多くの場合「○○居士」「○○大姉」といった形で使われます。戒名の中核をなす部分であり、その人が仏教徒として新たに生きる象徴となります。

位号

位号とは、戒名の最後につく称号で、性別や社会的立場、信仰の度合いなどに基づいて決められます。以下は一般的な位号の例です

男性:信士、居士、大居士

女性:信女、大姉、清信女

高位:院信士、院大姉、○○院殿

位号は戒名の格式を示す一方で、戒名に対する費用の目安ともなります。特に「院殿大居士」「院殿大姉」などは、最高位に近いランクです。

戒名のランクと費用の関係

戒名にはランクがあり、それによって宗教的な格式、使用される名称、費用が大きく異なります。以下に主なランクとその特徴を示します

ランク | 構成 | 特徴 | 費用の目安 |

|---|---|---|---|

高位 | 院号+道号+戒名+位号 | 社会的功績や多額の寄付などがある人 | 数十万〜数百万円 |

中位 | 道号+戒名+位号 | 一般的な構成 | 10万〜30万円程度 |

低位 | 戒名+位号 | 簡易的な戒名、最低限の供養 | 数万円〜 |

費用についてはあくまで目安であり、寺院の方針や地域差、僧侶の判断によって異なります。また、生前に自ら戒名を考える「生前戒名」の場合は、割安になるケースもあります。

戒名の構成とランクの関係性

戒名のランクは、ただ格式を競うものではなく、故人への感謝や敬意、仏門への深い帰依を示す象徴でもあります。高位の戒名を授けることで、故人がより安らかに成仏し、家族の心の安寧にもつながると考えられています。

宗派ごとの戒名の違い

日本の仏教には多様な宗派が存在し、それぞれの教義に基づいて戒名の付け方や構成にも違いがあります。戒名は単なる儀礼ではなく、仏弟子としての人生の総まとめでもあるため、宗派ごとの特徴を理解することは非常に重要です。この章では、主要な宗派ごとの戒名構成や命名ルールの違いについて詳しく解説します。

宗派ごとの戒名構成の違い一覧

以下に、宗派ごとの戒名構成・呼称の違いを一覧で示します

宗派 | 構成例 | 特徴 |

|---|---|---|

浄土宗 | 院号+誉号+戒名+位号 | 「釈」を含む戒名が多く、位号も用いる。格式に応じて院号追加も可。 |

浄土真宗 | 院号+釋号+法名 | 「戒名」ではなく「法名」と呼び、原則として位号は用いない(平等主義の教義による)。 |

日蓮宗 | 院号+道号+日号+位号 | 戒名に「日」の文字を含み、男性は「法」、女性は「妙」が多く使われる。 |

禅宗(曹洞宗・臨済宗) | 院号+道号+戒名+位号 | 道号に禅的意味を込める傾向があり、位号も積極的に用いられる。 |

真言宗・天台宗 | 院号+道号+戒名+位号(+梵字) | 梵字(「ア」など)を冠字として使うこともあり、密教的象徴を重視する。 |

宗派ごとの位号使用方針

戒名に付される「位号」は、仏弟子としての立場や性別、信仰の深さを示す敬称ですが、すべての宗派で同様に使われているわけではありません。

・浄土宗・日蓮宗・禅宗・真言宗・天台宗では、位号(信士・居士・信女・大姉など)を一般的に使用します。戒名の格式を表すため、社会的背景や信仰の度合いに応じて使い分けられます。

・一方で、浄土真宗は「すべての人は等しく仏になれる」という教義から、位号を使用しないのが原則です。戒名も「法名」と呼ばれ、シンプルに「釋+二文字」の構成を基本とします。

このように、位号の使用有無自体が宗派の教義や価値観を反映しており、単なる形式的な違い以上の意味を持っています。

宗派ごとに戒名の構成や用語が異なるため、故人や遺族が属する宗派の考え方をしっかり理解したうえで、戒名の依頼や相談を行うことが重要です。僧侶や菩提寺との事前の打ち合わせによって、より適切で納得のいく命名を実現できるでしょう。

宗教別に見る戒名と名称の違い

戒名は仏教における死後の名前として知られていますが、実は仏教以外の宗教では同様の制度はほとんど存在しません。ここでは、仏教内での戒名の「ランク」について宗派を超えて整理するとともに、他の宗教との比較を通して戒名の特性をより深く理解できるように解説します。

仏教における戒名のランク構造

戒名の「ランク」とは、主に位号の違いと戒名に付属する称号の有無(院号・道号など)によって区別される格式のことを指します。これは故人の信仰、社会的功績、家族の希望などを反映して付けられ、形式的な違いだけでなく、費用にも大きな影響を与える要素です。

以下に、仏教における一般的な戒名のランク構成を示します。

ランク | 構成例 | 位号 | 特徴 | 想定費用帯(目安) |

|---|---|---|---|---|

高位 | ○○院△△居士/○○院△△大姉 | 居士、大姉、大居士など | 院号付き。社会的地位や寺院への貢献が反映される | 数十万〜数百万円 |

中位 | △△釈○○居士/△△妙○大姉 | 居士、大姉 | 通常の戒名形式。信仰や人格が反映される | 約10〜30万円 |

低位 | 釈○○信士/妙○信女 | 信士、信女 | 最小限の構成。簡素な儀礼や無宗教志向にも対応 | 数万円程度 |

※金額は地域や寺院により異なります。

宗派によるランクの扱いの違い

同じ仏教内でも、宗派によって戒名のランクに対する捉え方は異なります。

・浄土宗・日蓮宗・禅宗などでは、院号・道号・位号の組み合わせでランクが細かく分かれています。格式が高くなるほど、構成が複雑で名前も長くなり、費用も上がる傾向にあります。

・浄土真宗では、ランクという概念自体を否定する傾向があり、「釋+二文字」のシンプルな法名で統一されています。これは「すべての人は平等に仏となる」という教義に基づいています。

・真言宗・天台宗では、仏教的象徴(梵字や院号など)を重視しつつも、信仰や社会貢献を踏まえてランクの高低が見られることもあります。

仏教以外の宗教との比較

仏教以外の主要な宗教では、「戒名」のような形式的ランク構造は存在しないか、極めて限定的です。

キリスト教

・プロテスタント:戒名のような制度はなく、洗礼名(バプテスマネーム)を受けるケースがあるが、死後の称号とは無関係。

・カトリック:聖人名に基づいた洗礼名を生前に与えられるが、葬儀時に改めて命名する習慣はない。

神道

神道では、戒名の代わりに「諡(おくりな)」が用いられます。これは故人に敬意を表して贈られる称号であり、例えば「○○命(みこと)」や「○○大人(うし)」などの形式です。位階(いかい)という名誉称号が生前または死後に与えられることもありますが、仏教のようなランクシステムとは異なります。

戒名の付け方と注意点

戒名は、単なる死後の名前ではなく、故人の生き方や信仰、家族の思いを表す仏教的な「法の名前」です。その命名には一定のルールと宗教的な意義があり、僧侶の手によって慎重に決定されます。この章では、戒名がどのように付けられるのか、そのプロセスや判断基準、費用の相場、さらに近年増えている「生前戒名」についても詳しく解説します。

命名の判断基準

戒名の命名には以下のような観点が考慮されます。

・故人の信仰の深さ(仏教行事への参加、生前の布施など)

・社会的地位・人格・功績

・家族の希望(位号や院号をつけたいなど)

・宗派の教義と伝統

・菩提寺との関係性と寺格

これらを踏まえたうえで、僧侶は「釋(しゃく)」を基本に、仏弟子としての名前を組み立てます。

構成の例とパターン

戒名の構成例(中位〜高位)

【高位】:○○院△△釋□□大居士

【中位】:△△釋□□居士

【簡易】:釋□□信士/妙□□信女

高位になると「院号」がつき、「道号」「本体名」「位号」の順で構成され、より長く複雑になります。簡易な戒名では「釋+二文字+信士/信女」のみとなることもあります。

戒名の費用相場

戒名には明確な「定価」がなく、寺院ごと、地域ごとに費用の相場は異なります。あくまでも目安ですが、以下のように分類できます

ランク | 目安費用 | 内容 |

|---|---|---|

高位 | 50万〜100万円以上 | 院号付き・格式高い戒名 |

中位 | 10〜30万円 | 通常の構成(釋+道号+位号) |

低位 | 数万円 | 簡易な構成、最低限の命名 |

※戒名料とは別に、読経料や葬儀諸費用が必要になる場合があります。

生前戒名という選択肢

近年、「生前戒名(せいぜんかいみょう)」を希望する人が増えています。これは、生きているうちに自ら戒名を授かるもので、次のようなメリットがあります。

・自分の意思で内容を決められる

・葬儀時の家族の負担が軽減される

・費用が割安になる場合もある

・自分の人生を見つめ直す機会になる

生前戒名で避けるべき文字・注意点

自分で戒名を考える場合でも、以下の点には注意が必要です。

・俗名をそのまま使わない(仏教における“解脱”の意味と矛盾するため)

・宗教的に不適切な文字や意味を含めない

例:「死」「病」「滅」「怒」などネガティブな意味の漢字は避ける

・性別や年齢にそぐわない位号を使用しない

・僧侶に必ず確認をとる

自分で考案した場合でも、最終的には寺院に相談し、承認を得ることが重要

特に正式な戒名として法要や納骨に使用したい場合、宗派の規定と僧侶の判断を仰ぐことは不可欠です。

戒名の付け方には形式と意味の両面が存在します。生前戒名であっても、仏教的な伝統を尊重しつつ、自分らしい命名ができるよう、寺院と連携して慎重に進めましょう。

戒名を付けない選択肢と影響

近年、「戒名はいらない」と考える人が増えています。背景には、宗教観の変化、費用負担への懸念、そして形式にとらわれない葬送文化の広がりがあります。しかし、戒名を省略することにはメリットだけでなく、宗教的・社会的な側面でのデメリットも存在します。この章では、戒名が不要とされる事例と、それに伴う注意点を詳しく解説します。

なぜ「戒名はいらない」と言われるのか?

以下のような理由から、戒名を付けない・省略する選択が増えています。

・費用の負担が大きい:高位の戒名では数十万円〜百万円を超えることも。

・信仰心が薄れている:仏教の教義や儀礼に馴染みがなくなりつつある。

・無宗教・自由葬の増加:家族葬や直葬(じきそう)といった、宗教色がない葬儀形態が主流に。

・家族間での価値観のズレ:本人は不要と考えていても、親族が伝統を重視するケースも。

戒名を省略した事例

無宗教葬・直葬を選んだケース

葬儀を極力シンプルにする「直葬」では、通夜や葬儀、戒名授与が省略されることが多く、戒名も当然付けられないまま火葬されるケースがあります。都市部ではこのようなケースが年々増えています。

菩提寺がない・檀家制度を嫌う家庭

寺院との関係がない、もしくは檀家としての付き合いを望まない家庭では、戒名を必要としない自由な弔い方が選ばれます。納骨は公営霊園や永代供養墓に直接申し込むことが多く、戒名の有無が問われないこともあります。

生前に「戒名不要」を希望した人

終活の一環として、あえて戒名を望まない意思表示を行う人も増えています。エンディングノートなどに「戒名は不要」と明記し、家族に宗教的儀礼よりも実用性・負担軽減を優先するよう依頼するケースです。

戒名を付けないことのデメリット

一方で、戒名を省略することで以下のようなデメリットが発生する場合もあります:

菩提寺とのトラブル

すでに家族の墓が寺院の墓地にある場合、戒名がないことで納骨を断られることがあります。寺院側としては、仏教の戒律に則った葬儀・納骨を前提としているため、戒名なしの埋葬を認めない方針を取ることがあります。

法要・供養の整合性が取れない

忌日法要や年忌法要など、仏式での供養を希望する場合、戒名がないことで読経や供養の整合がとれなくなります。また、位牌にも記すべき戒名がなくなるため、形式が簡略化され、供養の実感が薄れる可能性も。

家族・親族との認識の違い

本人が戒名を不要と考えていても、親族が仏教的儀礼を重視する場合、意見の対立が起こることもあります。特に地方では戒名があることが「供養の証」とみなされる風潮が残っており、親族からの理解が得られにくいことも。

まとめ

戒名とは、仏教において故人に授けられる「死後の名前」であり、仏門に入った証としての宗教的な意味を持ちます。戒名の構成は一般に、院号・道号・戒名(本体名)・位号の4つから成り、それぞれの要素に故人の信仰、人格、家族の思いが反映されます。

宗派によって戒名の呼称や構成は異なり、浄土真宗では「法名」と呼び、位号を用いないのが原則です。一方、日蓮宗や禅宗、真言宗などでは、道号や位号が重視され、宗派ごとの伝統が色濃く反映されます。

また、戒名にはランク(位)があり、それに応じて費用や格式が大きく変わります。仏教以外の宗教では戒名に相当する制度はほとんどなく、キリスト教や神道では異なる形で死後の敬称が用いられます。

戒名の付け方は基本的に僧侶によって行われますが、近年では「生前戒名」として本人が自ら命名するケースも増えています。自分で戒名を考える場合でも、宗教的に不適切な文字を避けるなどの注意が必要です。

現代では、戒名を省略する選択肢も増えており、無宗教葬や直葬などが広がる一方で、戒名がないことで納骨や法要に支障が出るケースもあるため、慎重な判断が求められます。戒名は形式だけではなく、故人への敬意と家族の納得が両立する形で考えることが大切です。

この記事を共有

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)