「自分の死後、家族に迷惑をかけたくない」。そう考えたとき、空き家を残さないようにするための手段として「家の解体」を検討する方が増えています。終活という言葉が定着しつつある今、家の処分は財産整理の一環としても非常に重要なテーマになってきました。

しかし、実際に解体を検討すると、多くの疑問や不安が出てきます。「費用はどれくらいかかるのか?」「更地の管理は大丈夫か?」「本当に解体する必要があるのか?」と、悩みは尽きません。特に、長年住み慣れた家に対しては、感情的な未練もあるものです。

この記事では、家の解体にかかる費用の相場や流れ、補助金などの実務的な情報を提供するとともに、そもそも「解体すべきかどうか」という判断の軸についても深掘りします。終活の一環として家の解体を考えている方にとって、判断材料として役立つことを目指します。

家を解体するべきかどうか、まず整理したいこと

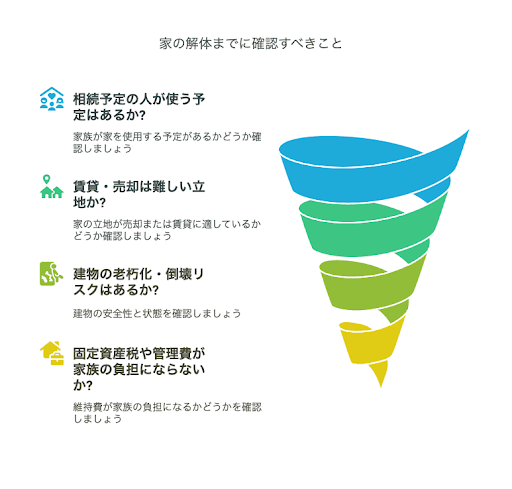

家を解体するという決断は、簡単に下せるものではありません。まずは、いくつかの確認事項を通じて、ご自身の状況を整理してみましょう。

【確認1】相続予定の人が使う予定はあるか?

自分の死後、その家を相続する予定の家族が「実際に住む予定があるかどうか」は大きな判断基準になります。もし、誰も住む予定がなく、将来的にも利用の見込みが薄いのであれば、空き家として放置される可能性が高まります。

空き家は固定資産税が発生するだけでなく、老朽化が進めば倒壊リスクや近隣トラブルの火種にもなります。「いつか誰かが使うかも」と曖昧に放置するより、早めに方針を決めたほうがよいケースが多いのです。

【確認2】賃貸・売却は難しい立地か?

次に考えたいのが、物件の立地です。もし、都市部や駅近であれば賃貸や売却の需要も期待できますが、過疎化が進む地方や交通の便が悪い場所では、売却や賃貸が非常に難しい場合があります。

立地が悪ければ、リフォームや賃貸化してもコストに見合う収益が得られない可能性が高く、その場合は、維持管理するよりも解体してしまう方が長期的には家族の負担軽減につながります。

【確認3】建物の老朽化・倒壊リスクはあるか?

築年数が古く、雨漏り・シロアリ・基礎のひび割れなど、物理的な劣化が進んでいる建物は、倒壊のリスクが高まります。地震や台風などの自然災害が起きた際には、周囲の家や通行人に被害を与える可能性も否定できません。

また、放置された空き家は、不法侵入や放火などの治安リスクも高まります。建物の安全性と管理可能性を冷静に見極めることが必要です。

【確認4】固定資産税や管理費が家族の負担にならないか?

家を残すという選択肢は、相続後もずっと「維持費」が発生し続けることを意味します。空き家状態でも固定資産税は毎年かかり、草刈りや清掃などの管理費用や手間も馬鹿になりません。

特に相続人が遠方に住んでいる場合、定期的に管理に通うことが現実的でないケースも多く、実質的に「管理できない不動産」となってしまいます。

これらの4つの視点を踏まえて、次の3つの選択肢の中から現実的な方針を見出しましょう。

・解体して更地にする(管理の簡略化+将来的活用余地)

・売却する(建物付きか更地として)

・維持して残す(家族が使う前提で)

自分自身や家族にとっての最適な選択肢を選ぶためには、「お金」「人」「将来性」のバランスを見ながら判断することが大切です。

家の解体費用はどれくらいかかる?相場の目安

では、実際に家を解体する場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?ここでは建物構造別、坪数別に費用相場を詳しく見ていきましょう。

建物の構造による坪単価の違い

解体費用は主に「坪単価」で算出されます。建物の構造によって、坪単価の目安は以下のようになります。

建物構造 | 坪単価の目安 |

|---|---|

木造 | 3万円~5万円 |

鉄骨造 | 4万円~6万円 |

RC造(鉄筋コンクリート) | 6万円~8万円 |

木造住宅が最も安価で、RC造は解体に手間がかかるため高額になる傾向があります。

坪数別の費用目安

それでは、一般的な住宅サイズである20~40坪程度の家屋を解体する際の概算費用を見てみましょう。

坪数 | 木造(単価4万円) | 鉄骨造(単価5万円) | RC造(単価7万円) |

|---|---|---|---|

20坪 | 約80万円 | 約100万円 | 約140万円 |

30坪 | 約120万円 | 約150万円 | 約210万円 |

40坪 | 約160万円 | 約200万円 | 約280万円 |

あくまで目安ではありますが、木造30坪の住宅でおおよそ100〜150万円程度が一般的な相場となります。

見落としがちな追加費用とは?

解体工事には、建物そのものの撤去費用以外に、追加でかかる可能性のある費用があります。これらは事前に確認しておかないと、見積もり以上に費用がかさむケースもあります。

・庭石や外構(ブロック塀、門柱)の撤去

・浄化槽や井戸の埋め戻し

・地中障害物(基礎杭、ガラなど)の処理

・アスベスト含有建材の除去作業

特にアスベスト除去は法令に基づいた作業が必要であり、専門業者への依頼や処分費が追加されるため、高額になりがちです。

解体費用が変わる要因とは?

同じ構造、同じ坪数でも、実際の解体費用に大きな差が出ることがあります。その理由は、以下のような複数の要因が複雑に絡み合っているからです。

建物の構造・広さ

構造や大きさが違えば、使用する重機や作業人数も異なり、当然費用も上下します。平屋よりも2階建て、木造よりもRC造のほうが高くなる傾向があります。

立地(重機搬入のしやすさ、都市部or地方)

解体に使う重機やトラックを現場に入れやすいかどうかも重要なポイントです。都市部の狭小地や、住宅が密集しているエリアでは、作業スペースが限られるため効率が落ち、費用が高くなることがあります。

地方では交通規制や騒音対策が緩やかなため安く済むこともありますが、距離が遠くなると運搬費がかさむ場合もあるため一概には言えません。

周辺状況(隣家との距離、狭小地など)

住宅密集地や狭小地にある建物は、重機が入りにくく、解体作業に細心の注意が必要です。隣家との距離が近い場合、防音・防塵のための養生シートの設置や、手作業による解体が求められるケースもあります。こうした対応には人件費や時間がかかるため、費用は高めになります。

また、道路幅が狭く大型車両の出入りが制限される場所では、廃材の搬出にも手間がかかり、追加費用が発生することもあります。

廃棄物の分別・処分方法

解体工事では、大量の廃材が発生します。これらは「産業廃棄物」として法的に適正に処分する必要があります。廃材には木くず、コンクリート片、石膏ボード、金属、プラスチックなどがあり、それぞれ分別して搬出・処分しなければなりません。

分別が丁寧に行われるほど処分コストは高くなりますが、不適切な処理をすると違法行為とみなされることもあるため、信頼できる業者に依頼することが重要です。

業者ごとの価格差

解体業者によって提示する見積額には大きな差が出ることがあります。その理由は、保有する重機や作業員の自社管理状況、外注比率、作業効率、エリア内での実績などによるものです。

同じ30坪の木造家屋でも、ある業者では100万円、別の業者では160万円といった差が出ることも珍しくありません。そのため、後述する「相見積もり」は解体費用を抑えるうえで非常に有効な手段となります。

解体費用を抑えるためのポイント

解体費用は決して安い出費ではありません。しかし、いくつかの工夫と事前準備によって、費用を抑えることは可能です。以下に現実的で効果的な方法を紹介します。

家財や庭木の事前処分

解体費用に含まれない、あるいは追加費用となることが多いのが「家の中の残置物」や「庭木・庭石」です。長年住んでいる家には、多くの家具や家電、日用品が残っているケースが多く、これらの撤去を業者に任せると、処分費として数万円から十数万円の追加が発生することがあります。

可能な限り、解体前に自分または家族で処分しておくことで、コストを抑えられます。粗大ごみ回収やリサイクルショップ、フリマアプリを活用すると経済的です。

複数社の見積もり比較(相見積もり)

解体業者を選ぶ際は、最低でも3社以上から見積もりを取り、比較することが鉄則です。見積もりを依頼する際は、現地調査をお願いし、書面で詳細な内訳を出してもらいましょう。

比較するポイントは以下の通りです:

・坪単価と総額

・追加費用(庭、浄化槽など)の有無と詳細

・工事期間と作業工程の明示

・廃棄物処理の方法と処理場の記載

・保険加入の有無(万が一の事故対応)

安さだけでなく、説明の丁寧さや信頼性も加味して選定することが大切です。

自治体の補助金・助成金の活用(例:老朽危険空き家解体支援)

多くの自治体では、空き家対策として解体費用の一部を補助する制度を設けています。たとえば、老朽化して危険と判断された空き家を解体する場合、上限50万円〜100万円の補助金が出るケースもあります。

対象となる条件や申請時期、必要書類などは自治体によって異なるため、まずは市区町村のホームページや窓口で確認してみましょう。補助制度が利用できれば、大幅に費用を軽減できます。

時期(繁忙期は費用が上がる傾向)

解体工事にも繁忙期と閑散期があります。特に春先(3〜4月)や秋(9〜10月)は引っ越しや建て替えの需要が集中するため、解体依頼が増え、業者のスケジュールが埋まりやすくなります。

その結果、同じ工事でも繁忙期は見積額が高めに設定されることがあります。反対に、1月〜2月の冬季や7月〜8月の猛暑時期は比較的工事が少なく、交渉次第で割安になることもあります。予定に余裕がある場合は、時期を選ぶことでコストダウンにつながります。

解体工事の流れと期間の目安

解体工事には複数のステップがあり、それぞれに必要な手続きや準備があります。以下では、典型的な木造住宅の解体工事の流れを時系列に沿って解説します。

現地調査

まず最初に行われるのが、解体業者による現地調査です。ここでは建物の構造や敷地の状況、周囲の環境(道路幅、隣接建物の有無など)を確認し、工事の可否や方法、必要な重機などを判断します

。

この現地調査によって、正確な見積もりが可能になります。また、古い建物にはアスベストや地中埋設物など、思わぬ障害物が見つかることもあるため、事前の調査は非常に重要です。

建築確認・届出手続き

建物を解体するには、地方自治体への届出が必要です。具体的には、建築リサイクル法に基づく「分別解体等の計画届出書」などを提出しなければなりません(床面積80平方メートル以上の場合)。

これらの手続きは、一般的に業者が代行してくれますが、施主の委任状が必要な場合もあります。事前にどの書類を誰が準備するのか確認しておくとスムーズです。

ライフライン停止

解体前には、電気・ガス・水道・電話などのライフラインを停止または撤去する必要があります。これは解体中の事故を防ぐための大切なステップです。

特にガスは、配管の残圧や引火のリスクがあるため、ガス会社による専門の閉栓作業が必要です。また、水道も仮設水道として一部残す場合を除き、メーター撤去まで行うのが一般的です。

足場設置と養生

解体作業の前に、近隣への飛散を防ぐための足場と養生シートを設置します。これは特に住宅密集地では必須で、粉じんや騒音の飛散を抑えるための重要な工程です。

養生がしっかりしていないと、近隣からの苦情や損害賠償請求につながることもあるため、信頼できる業者に任せるべき工程のひとつです。

解体作業(屋根→内装→骨組み)

解体は、基本的に建物の上部から順番に行われます。まず屋根を撤去し、次に内装(建具・床材など)を取り外し、最後に柱や壁などの骨組みを解体します。

建物が倒壊しないよう、バランスを保ちながら慎重に進めていく必要があります。また、分別解体が義務づけられているため、素材ごとに仕分けしながら丁寧に作業を行います。

整地・搬出・完了報告

建物をすべて撤去したら、基礎を壊し、発生した廃材をすべて搬出します。その後、土地を平らに均す「整地作業」を行って工事は完了します。

最後に、施主に完了報告書や工事写真、廃棄物処理の証明書(マニフェスト)などを提出し、引き渡しとなります。

※期間:一般的に2週間〜1か月程度

工事期間は建物の大きさや構造、立地条件によって異なりますが、一般的な木造住宅であれば、解体作業自体は2週間から1か月程度で完了します。ただし、行政手続きやライフラインの停止などを含めると、全体で1〜2か月のスケジュールを見ておくと安心です。

解体後に更地で持つ or 売却する判断ポイント

解体工事が完了すると、家は存在せず、土地だけの状態、いわゆる「更地」となります。そこからどうするかもまた、重要な選択肢です。「更地で保有する」「更地で売却する」のいずれかを選ぶ場合、それぞれにメリットと注意点があります。

更地で保有するメリット

解体して更地にすることには、精神的にも物理的にも「一区切りがつく」利点があります。空き家のように倒壊や老朽化を心配する必要がなくなり、管理が格段にシンプルになります。

また、更地には将来的な活用の自由度があるという大きなメリットもあります。

以下のような用途に使える可能性があります。

・月極駐車場として貸し出す

・トランクルーム用地や資材置き場にする

・将来、子や孫が家を建てる候補地にする

・隣接地所有者に売却して一体利用してもらう

ただし、更地は固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)の対象外となるため、解体前と比べて税額が最大6倍に跳ね上がる可能性がある点に注意が必要です。

税負担を上回るだけの「使い道」が見えている場合は、所有し続けるのも合理的な選択となります。

更地で売却するメリットと注意点

一方、更地で売却することには、非常に実務的なメリットがあります。まず、解体された土地は購入希望者にとって「即建築可」という大きな魅力があるため、中古住宅付きの土地よりも売れやすくなります。

特に都市部では「古家付き物件を買って解体する手間を省きたい」という買主ニーズがあり、更地物件は人気があります。また、買い手が住宅メーカーや建売業者の場合、即時活用可能な更地の方が取引がスムーズに進む傾向があります。

ただし、以下のような注意点もあります。

・固定資産税の軽減措置が使えなくなり、売れるまでの間の税負担が増える

・土地の市場価格はエリアによって変動し、更地にしたからといって必ず高く売れるわけではない

・解体費用分を価格に上乗せしても、相場を超えると売れ残る可能性がある

したがって、売却前には不動産会社に査定を依頼し、解体費用を考慮した上で採算が合うかを検討することが大切です。

解体以外の選択肢も検討しよう

「家を解体する」ことが最善の選択肢とは限りません。場合によっては、その他の手段の方が費用対効果に優れていたり、家族にとっての負担が少なかったりすることもあります。

ここでは、解体以外に取り得る代表的な選択肢を紹介します。

売却(リフォーム前提や土地値売却)

建物が古くても、立地が良ければ「土地として売却」できることがあります。買主は建物に価値を感じていないため、実質的には更地と同様に取引される「土地値売却」です。

また、近年では中古住宅を自分好みにリノベーションしたいと考える層も増えており、「リフォーム前提」での購入ニーズも一定数存在します。この場合、売主側でリフォームする必要はなく、「現状渡し」として販売可能です。

ただし、構造的に問題がある物件や耐震性が極めて低い家屋の場合は、リフォーム希望者のニーズには合わない可能性があるため、事前に専門家による診断を受けることが推奨されます。

寄付(自治体やNPO)

自分では使い道がなく、売却も困難な場合には、土地や家屋を自治体やNPO法人などに寄付するという手段もあります。特に、地域活性化を目的とした団体が、空き家を地域の資源として活用するケースがあります。

ただし、寄付を受けてもらえるかどうかは相手の事情にもよるため、必ず事前に相談する必要があります。また、寄付には登記や移転に関わる手続きと費用が発生するため、それらを自己負担する意志が求められます。

賃貸(空き家バンク活用など)

地方自治体や民間が運営する「空き家バンク」に登録し、賃貸として貸し出す方法もあります。リフォームやメンテナンスは必要になる場合もありますが、手間と初期費用に対して、継続的な収入が得られる可能性もあります。

また、古民家を活用した地域交流施設や、若者の移住支援拠点としての活用など、地域によっては独自の補助金が出ることもあります。

リフォームして使う/貸す

物件がまだ十分に使える状態であれば、自ら住み続けたり、子ども世代が住んだりすることも検討対象になります。また、軽微なリフォームを施して貸し出すことで、賃貸収入を得るという方法もあります。

「解体」ではなく「活かす」という視点から考えると、こうした選択肢はコストパフォーマンスの面でも有効です。ただし、将来的な維持費や修繕リスクも含めて総合的に判断することが必要です。

【まとめ】家を解体するかどうかは「家族とお金と将来性」で判断

家の解体を検討するというのは、単に古くなった建物を壊すかどうかの問題にとどまりません。それは、これからの家族の暮らしや金銭的な負担、土地の将来価値などを含めた「人生設計の一部」でもあります。

まず大前提として、家を解体するかどうかは、費用の問題だけで決めるべきではありません。確かに、解体には数十万〜数百万円のコストがかかりますが、それはあくまで「選択の一要素」にすぎません。大切なのは、解体後にその土地をどうするか、その土地が将来的にどう活用されるか、家族がどのように関わっていくかといった「長期的な視点」です。

「誰が住むのか?」「使わない場合、管理は誰がするのか?」「費用は誰が出すのか?」といった現実的な問題を、相続人となる家族としっかり話し合っておくことが重要です。特に、親が元気なうちにこうした話をすることで、トラブルや迷いを最小限に抑えることができます。

また、自治体の補助金制度を活用したり、複数の業者に見積もりを依頼したりすることで、費用を抑えることも十分可能です。さらに、解体後に更地で保有するか、売却するか、あるいは他の方法で活用するかによっても、必要となる手続きや費用は大きく異なってきます。

そして最後に強調したいのは、「解体は、迷惑をかけないための手段のひとつ」であって、決して唯一の正解ではないということです。場合によっては、売却や賃貸、寄付、リフォームといった他の方法の方が適していることもあります。

いずれの選択をするにしても、「自分が亡くなった後に、家族が困らないように」という想いがベースにあるのならば、その決断はきっと尊いものになります。だからこそ、安易に「壊すしかない」と決めるのではなく、情報を集め、家族と話し合い、必要であれば専門家のアドバイスも受けながら、納得できる判断をしていただきたいのです。

もし、この記事を読んで「自分の家は解体すべきかどうか、まだわからない」と感じたなら、それは自然なことです。大切なのは、その問いを持ち続け、答えを探す行動を起こすこと。未来の自分と家族のために、今日から一歩を踏み出してみてください。きっと、その行動が「後悔しない選択」につながります。

この記事を共有