納棺師の仕事とは?その役割と意義、働き方を深掘り解説

公開日: 更新日:

納棺師は、故人の旅立ちを見守り、遺族が心穏やかに別れを迎えられるよう支える重要な職業です。この記事では、納棺師の具体的な仕事内容や求められるスキル、やりがい、キャリア展望などについて詳しくご紹介します。

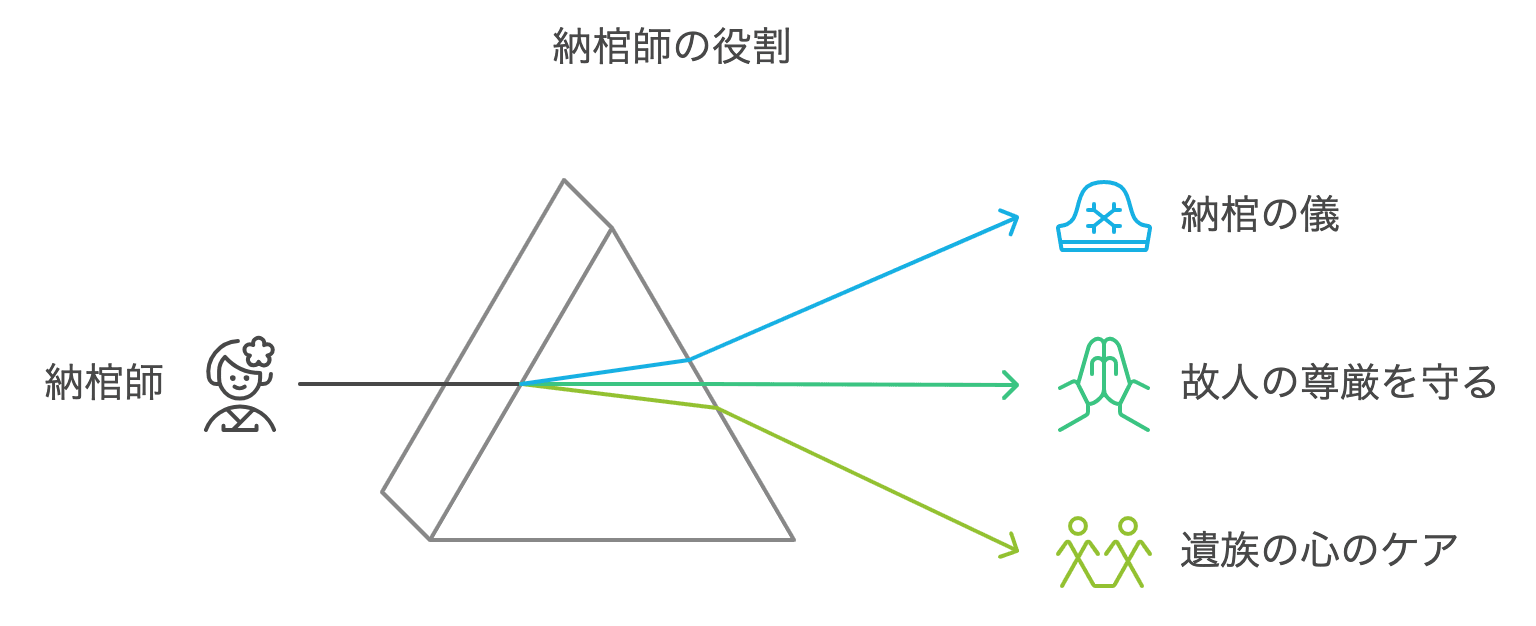

納棺師の基本的な役割

納棺師とは、故人を清め、装いを整え、棺に納める「納棺の儀」を専門に行う職業です。しかし、その役割は単に遺体を棺に収めるだけではありません。遺族に寄り添いながら、故人を尊厳を持って見送るための準備を整えます。この職業は、日本独自の死生観や文化に根ざしており、故人の尊厳を守るとともに、遺族の心のケアも重要な役割となっています。

葬儀における納棺の儀の位置付け

葬儀の流れの中で「納棺の儀」は、遺族が故人とゆっくり対面する重要な時間です。この場面で納棺師が果たす役割は、遺族が別れの時間を大切に過ごし、故人を送り出す心の準備を支えることです。納棺の儀は、単なる作業ではなく、葬儀全体の中核を担う場面でもあります。

納棺師の仕事内容とその流れ

納棺師が行う「納棺の儀」には、いくつかの重要な役目があります。それぞれが深い意味を持ち、慎重に行われます。

1. ご遺体の清拭と死化粧

最初に行われるのが「ご遺体の清拭(せいしき)」です。

これは故人の身体を丁寧に清め、死後硬直を和らげて自然な姿に整える作業であり、浄化の意味も込められています。その後、死化粧(エンゼルメイク)を施します。穏やかな表情になるよう工夫し、遺族が安らかな気持ちで故人と向き合えるよう細心の注意を払います。

2. 死装束へのお着せ替え

清拭と化粧が終わった後は、死装束へお着せ替えします。死装束は故人の旅立ちの装いで、宗教や地域の習慣により異なります。家族の希望に応じて、生前の愛用品や衣装を着せることも可能です。この段階で、故人らしい姿を整え、家族がより親近感を抱けるよう配慮します。最後に、棺に納め、儀式が終わります。

3. 遺族とのコミュニケーション

納棺師の役割は技術面だけではありません。儀式の中で遺族に寄り添い、遺族が悲しみを乗り越えられるよう支援することも重要です。遺族との温かいコミュニケーションは、大きな安心感と慰めになります。

納棺師の働き方

納棺師の働き方には、多様な形態があります。

1. 企業で働く

納棺師の多くは、葬儀社や納棺専門の会社に勤務しています。これらの企業では、以下のような働き方が一般的です。

・葬儀社:葬儀全般を取り扱う企業で、納棺を含む一連の業務を行います。

・納棺専門会社:納棺の儀を専門に扱う企業。葬儀社から依頼を受けて派遣されるケースが多いです。

2. 個人事業として働く

経験を積んだ納棺師の中には、独立して個人で活動する人もいます。

遺族や葬儀社から直接依頼を受けることで、フリーランスの納棺師として活躍することが可能です。

納棺師になるには

納棺師として働くためには、特別な資格は必要ありませんが、技術や知識を身につけるための方法があります。

納棺師になるためのルート

・葬儀社や納棺会社に就職

未経験者を対象とした求人も多く、就職後に研修を受けてスキルを習得します。

・専門学校で学ぶ

葬儀業界や納棺業務に特化した専門学校があります。これらの学校では、実践的な技術や知識を学ぶことが可能です。

・「認定納棺士」の資格を取得する

資格を取得することで、納棺師として一定水準以上の技量を持ち合わせていることをアピールできます。

・関連資格を取得する

「葬祭ディレクター」などの関連資格を取得することで、葬儀の流れを理解していることをアピールしやすくなります。

納棺師を目指せる学校

日本国内には、以下のような葬儀業界向けの専門学校や研修機関があります。

・葬祭専門学校

葬儀全般の知識を学び、納棺に必要な技術も身につけられます。

・通信教育

時間の制約がある人向けに、通信講座で納棺や葬儀の基礎を学べるプログラムもあります。

・おくりびとアカデミー

納棺師を養成する専門的な教育機関です。納棺の技術や法律的な知識を学ぶことができます。

納棺師のなり方については、以下の記事もご覧ください!

納棺師の資格「認定納棺士」

納棺師として働くための必須資格はありませんが、「日本納棺士技能協会(JNO)」による「認定納棺士」という資格が存在します。

納棺士認定試験において、納棺士として一定水準以上の技量を持ち合わせていることが認定されると資格を取得することができます。

認定納棺士については、以下の記事をご覧ください!

また、多くの企業では研修や指導プログラムが設けられています。衛生管理や心理ケアの知識は必須であり、遺族との関わりの中で役立つものです。経験を積むことで、技術力とともに、遺族に寄り添う姿勢が磨かれます。

納棺師に求められるスキル

納棺師に求められる主なスキルには以下のようなものがあります。

・共感力:遺族の感情に寄り添うことができる。

・冷静な対応:深い悲しみに包まれる場で、穏やかで落ち着いた態度を保つ。

・繊細さ:丁寧な作業が求められるため、慎重で責任感のある性格が向いています。

・柔軟な対応力:宗教や家族の希望に応じて臨機応変に行動できる。

納棺師に向いている性格

以上のスキルが求められることから、納棺師に向いているのは以下のような性格です。

・思いやりがある人:遺族の悲しみに寄り添い、心のケアを行う仕事のため、他人への思いやりが大切です。

・丁寧で慎重な性格:納棺の儀は一つひとつの動作が重要です。慎重に作業を進めることが求められます。

・責任感が強い人:故人や遺族にとって大切な時間を預かる仕事です。強い責任感が必要です。

・冷静で感情のコントロールができる人:悲しみに満ちた場面でも冷静さを保ち、遺族を安心させる対応が求められます。

・柔軟な対応力がある人:宗教や地域の習慣、遺族の希望に応じて柔軟に対応できる力が必要です。

納棺師に不向きな性格

逆に、納棺師に不向きなのは以下のような性格です。

・感情が不安定な人:悲しみや感情的な場面が多いため、気持ちの切り替えが苦手な人には不向きです。

・短気な人:丁寧で繊細な作業が求められるため、急いで雑に仕事をしてしまう性格は向いていません。

・他人とのコミュニケーションが苦手な人:遺族との関わりが多いため、一定の対人スキルが必要です。

納棺師のやりがいと意義

1. 故人の尊重と遺族への寄り添い

納棺師の仕事の最も大きなやりがいは、故人の旅立ちに携わり、遺族が心穏やかに送り出せる瞬間を作り出すことです。故人への感謝や尊敬の念を込めた儀式は、遺族にとってかけがえのない時間となります。

2. 遺族からの感謝の言葉

納棺師のあたたかな対応により、遺族から「ありがとう」と言われることは、この仕事の大きな喜びです。この感謝の言葉が仕事への誇りと次の活力につながります。

3. 自己成長と精神的充実

納棺師は日々の仕事を通して人の死と向き合うため、自らの人生観を見つめ直す機会が得られます。共感力や精神的な強さが磨かれることも、この職業の魅力の一つです。

納棺師の収入とキャリア展望

1. 平均収入と働き方

納棺師の平均年収は約386万円です(※厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」)。

就職先やキャリア次第で年収は大きく異なります。大手葬儀社に勤務し、役職者になることでさらなる収入アップが期待できます。

納棺師の勤務時間は不規則になることが多いです。

葬儀や納棺のタイミングは故人の状況によって決まるため、早朝や深夜に作業が発生することもあります。また、シフト制を採用している企業も多く、柔軟なスケジュール管理が必要です。

2. キャリアアップの可能性

納棺師としての経験を積むことで、「葬祭ディレクター」など、葬儀全体をプロデュースする役割へのキャリアアップも可能です。また、後進の育成や研修の指導を担う立場になることもあります。

葬祭ディレクターについては、以下の記事もご覧ください!

納棺師とエンバーマーの違い

納棺師とエンバーマーはどちらも故人に関わる職業ですが、その業務内容や目的には明確な違いがあります。

エンバーマーとは

エンバーマーとは、遺体の防腐処理を行う専門職です。

欧米では火葬ではなく土葬が主流であるため、防腐処理や修復が不可欠です。エンバーミング(防腐処理)は、特殊な化学薬品や技術を用いて、遺体を長期間保存可能な状態にすることを目的としています。エンバーマーは専門の資格が必要であり、医学的な知識や技術が重視される点が特徴です。

納棺師 | エンバーマー | |

|---|---|---|

主な目的 | 清拭や装いを整え、故人の旅立ちを準備する | 遺体の防腐処理・修復 |

主な地域 | 日本など火葬文化の国 | 欧米など土葬文化の国 |

必須資格 | 必要なし(研修や経験が重要) | 専門資格が必要 |

使用技術 | 清拭、死化粧、死装束のお着せ替え | 防腐処理、化学薬品、修復技術 |

まとめ

納棺師の仕事は、故人の最期を丁寧に整え、遺族にとって心穏やかな別れの場を作り出す非常に重要なものです。この職業は、日本独自の文化や死生観に深く根ざし、人々の心に寄り添うやりがいのある仕事といえます。

もしあなたが繊細さや共感力、そして責任感を持ち、人の人生に寄り添いたいと思うなら、納棺師という道を考えてみるのも良いでしょう。

納棺師に興味を持たれた方は、まずは資格「認定納棺士」の情報を調べてみてください。あなたの優しさが、誰かの心を癒す力になります。

(参照:https://sousai-job.com/column/0000019/)

この記事を共有