終活を考える際、多くの人が遺言や相続、保険の見直しといった「見える資産」に注目します。しかし、意外と見落とされがちなのが「銀行口座」の存在です。とくに、長年使っていない口座に残された預金が「休眠預金」として扱われるケースは少なくありません。本人が存在を忘れていたり、家族がその口座の存在を知らなかったりすることで、大切なお金が事実上「使えなくなる」可能性があります。

2019年に施行された「休眠預金等活用法」により、10年以上取引のない預金は国が管理し、公益活動などに活用される仕組みが整備されました。これは社会全体にとって有益な制度ではあるものの、預金者やその家族にとっては「知らぬ間に資産が移動していた」という事態にもなりかねません。

終活とは、自分の人生の整理をし、家族への負担を減らす準備でもあります。だからこそ、見逃しやすい「休眠預金」にもきちんと目を向け、正しく把握・管理しておくことが求められます。本記事では、休眠預金の定義から仕組み、予防策、引き出し方法、そして終活の視点からの管理術まで、実践的な知識をわかりやすく解説します。

休眠預金とは?

「休眠預金」とは、10年以上にわたって預金者による取引が行われていない銀行口座に残された資金のことを指します。日本では、2019年1月に施行された「休眠預金等活用法(正式名称:民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)」により、こうした預金の取り扱いが明確に定義されるようになりました。

この法律により、10年以上使われていない預金は「休眠預金等」として、金融機関から「預金保険機構」に移管され、国が定めた仕組みに基づき、NPO法人や社会福祉団体などの公益活動の資金源として活用されることが法的に認められています。

対象となる預金の種類

休眠預金の対象となるのは、以下のような口座です。

- 普通預金

- 定期預金

- 貯蓄預金

- 定期積金

ただし、以下のようなケースは休眠預金の対象外となります。

- 担保が付いている口座(住宅ローンなど)

- 振替口座(公共料金や税金の自動引き落とし口座など)

- 財形貯蓄、外貨預金など特別な商品設計のある口座

また、休眠扱いされる基準は「10年間にわたり、入出金・通帳記帳・残高照会等の取引が一切ないこと」です。反対に、たとえ残高が数円でも、年に一度でも取引履歴があれば休眠扱いにはなりません。

なぜ休眠預金が発生するのか?

休眠預金は、「うっかり忘れていた口座」がある場合に多く発生します。たとえば、以下のようなケースが典型的です

- 引越し後に通帳やキャッシュカードを紛失して放置

- 職場の給与振込用に作ったが、退職後そのまま放置

- 親が子供名義で開設したが、本人が存在を知らない

- 亡くなった家族の口座が誰にも知られていなかった

こうした預金は、本人や家族が気づかないまま「国が管理する資金」として再利用されてしまいます。つまり、法律上は活用が認められているとはいえ、自分の資産が他人の手に渡るような形になる可能性もあるため、定期的な口座確認や終活時の資産棚卸しが非常に重要となります。

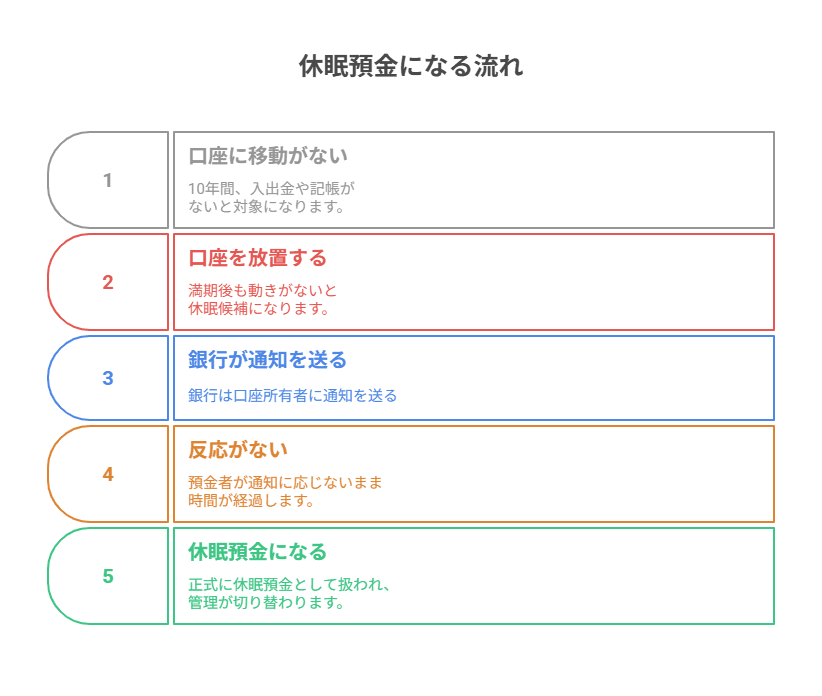

休眠預金になるまでの流れ

休眠預金は、預金者が10年以上その口座を利用していないことで発生しますが、実際には複数の段階を経て「休眠預金」として正式に扱われるようになります。ここでは、その流れを預金者側の視点から時系列に沿って整理します。

ステップ1:10年間、口座に異動がない

銀行口座に10年以上、入出金、通帳記帳、残高照会などの「異動」がない場合、その預金は「異動なし預金」として金融機関内で特別に管理され始めます。これは休眠預金の候補になる最初の状態です。ただし、たとえ少額でも異動が1度でもあれば、リセットされ、10年のカウントは振り出しに戻ります。

ステップ2:満期日や契約更新日が来ても放置される

定期預金や定期積金などでは、満期日が到来しても預金者から何の手続きもなければ、自動継続されるケースが多くあります。ただし、そのまま10年を経過すると、やはり「異動なし預金」として分類される対象になります。

ステップ3:銀行が通知・公告を実施

10年が経過した時点で、金融機関は預金者に対し、郵送による通知や新聞・官報への公告などの方法で連絡を試みます。これは法的に義務付けられているプロセスであり、預金者に「預金が休眠状態になる可能性がある」ことを知らせ、反応を促すための措置です。

ステップ4:預金者からの反応がないままさらに経過する

通知や公告を行ったにもかかわらず、預金者からの申し出や異動が確認されない場合、該当預金は「休眠預金」として正式に扱われるようになります。ここに至って初めて、預金は通常の口座とは異なる扱いに移行します。

休眠預金になると資金はどう扱われるのか

預金口座に10年以上入出金などの「異動」がない場合、その預金は「休眠預金」と見なされます。この状態になると、預金者に通知や公告が行われたのち、預金は一定の法的手続きを経て金融機関から「預金保険機構」に移管されます。これは、2019年に施行された「休眠預金等活用法」に基づく措置です。

法律に基づく資金の移管と活用

「休眠預金等活用法(正式名称:民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)」では、休眠預金を以下のように扱うことが定められています

- 金融機関による公告・通知の実施:休眠扱いとなる預金の所有者に対して、金融機関は通知や公告を通じて連絡を試みます。

- 預金保険機構への移管:預金者からの申し出がない場合、該当する資金は金融機関から預金保険機構に移されます。

- 指定活用団体(JANPIA)による管理と配分:移管された資金は「指定活用団体」であるJANPIAを通じて、NPO法人や社会福祉団体、教育支援事業などに配分されます。

このプロセスは、国によって透明性の高い制度として設計されており、民間公益活動を支援する資金源として活用されることで、社会的意義が認められています。

預金者や相続人の権利はどうなる?

休眠預金となっても、預金者やその相続人が資金を引き出す権利を失うわけではありません。預金保険機構への移管後も、金融機関に申し出ることで払い戻しを受けることが可能です。ただし、払い戻しには本人確認書類や口座情報の提示が必要であり、一定の手続きを経る必要があります。

たとえば

- 本人による請求:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)と通帳・キャッシュカードなど

- 相続人による請求:戸籍謄本や遺言書、相続関係を証明する書類などを追加提出

実際に発生している件数と額

金融庁の報告によると、毎年数百億円規模の休眠預金が発生しています。2022年度には、約1,200万件以上の休眠預金が確認され、そのうち700億円超が移管対象となりました。このことからも、休眠預金は決して他人事ではなく、多くの家庭で発生し得る問題であることがわかります。

休眠預金を防ぐためにできる対策

休眠預金は、一度発生してしまうと引き出しの手続きが煩雑になり、特に相続人が関与する場合はさらに時間と手間がかかります。したがって、そもそも休眠預金を発生させないための予防策を講じておくことが、資産管理において非常に重要です。以下に、具体的な対策をいくつか紹介します。

1. すべての口座をリストアップし、定期的に確認する

最も基本的かつ有効な方法は、自分が持っているすべての銀行口座を把握することです。以下のようなリストを作成し、定期的に更新しましょう

- 金融機関名・支店名

- 口座番号

- 預金種類(普通・定期など)

- 最後に利用した日付

- 残高の目安

この情報はエクセルや終活ノート、家計管理アプリなどで管理しておくと便利です。また、定期的に通帳を記帳するだけでも休眠化は防げます。

2. 少額でもよいので年に一度は取引をする

休眠預金と判定されるのは、「10年以上異動がない預金」です。したがって、年に一度でも「1円でも入金・出金」「通帳記帳」「残高照会」を行えば、休眠預金にはなりません。

例えば以下のような簡単な行動でOKです。

- ネットバンキングでログインして残高照会する

- 近所のATMで通帳記帳する

- 他口座から少額を振込む

日常的に使用していない口座であっても、年に一度「動かす」習慣を持ちましょう。

3. 不要な口座は積極的に解約する

特に学生時代や転職の際に開設した口座は、そのまま放置されがちです。現在使っていない口座は、残高が少なくても早めに解約しましょう。金融機関によっては、長期間未使用の口座には管理手数料が発生する場合もあるため、無駄な維持コストの削減にもつながります。

4. 家族と口座情報を共有しておく

終活の一環として、自分が保有している口座情報を家族に伝えておくことも大切です。家族が知らない口座は、本人が亡くなったあとに「発見されず」そのまま休眠預金化してしまうリスクがあります。

共有方法としては

- 終活ノートに口座情報を記録する

- ファイルやUSBに一覧を保存し、保管場所を家族に伝える

- 相続を担当する予定の家族に直接説明する

特に高齢になってからは、本人が認知症などで口座管理が難しくなる場合もあるため、早めの共有が重要です。

5. ネット銀行やマルチチャネル利用の場合の注意点

最近ではネット銀行や複数の銀行口座をスマホで管理する人も増えています。便利な一方で、「リアルに通帳やカードが存在しないために、存在自体を忘れやすい」という落とし穴もあります。

これを防ぐためには

- 定期的にアプリのログイン履歴や残高通知を確認

- 休眠預金防止のアラート機能を活用(提供している銀行もあります)

- IDやパスワードを終活ノートに記録しておく

休眠預金の引き出し方法と手続きの流れ

休眠預金となったからといって、その資金が完全に失われるわけではありません。預金者本人やその相続人は、一定の手続きに従って資金を引き出すことが可能です。ただし、預金が「休眠扱い」になると、通常の預金とは異なるルートでの請求が必要となるため、手続きに関する正しい知識を持つことが大切です。

ステップ1:まずは預金が休眠預金かどうかを確認

休眠預金は、本人が気づかないうちに発生しているケースが多いため、まずは該当の預金が休眠預金に該当しているかどうかを確認する必要があります。以下の手段があります

- 預金していた金融機関に直接問い合わせる

- 預金保険機構の「休眠預金等照会システム」を利用する

このシステムでは、預金者の氏名や住所、旧姓などをもとに該当の休眠預金を検索できます。

ステップ2:払い戻しの手続きを開始

該当する休眠預金が確認できたら、預金があった元の金融機関に払い戻しの請求を行います。注意点として、払い戻しは「預金保険機構」ではなく、もともと預けていた銀行などの金融機関が対応窓口になります。

必要な書類は次のとおりです

本人が請求する場合

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

- 通帳やキャッシュカード(紛失している場合は別途説明が必要)

相続人が請求する場合

- 預金者の死亡を証明する書類(死亡診断書、戸籍除籍謄本など)

- 相続関係を証明する書類(戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書など)

- 相続人本人の身分証明書

※銀行によっては、遺言執行者や成年後見人の場合に追加書類が求められることもあります。

ステップ3:銀行による審査と払い戻し

書類提出後、銀行側で本人確認や相続関係の審査が行われ、問題がなければ所定の手続きに基づいて資金が払い戻されます。通常、審査には数日から数週間かかる場合がありますが、銀行によって対応スピードに違いがあります。

注意点:払い戻しには期限がある?

現時点で、休眠預金の払い戻しには法的な「時効」は設けられていません。つまり、移管された後でも、原則としていつでも払い戻し請求は可能です。しかし、口座情報や預金者情報が不完全な場合、確認に時間がかかるほか、書類不備によって払い戻しできないケースもあるため、なるべく早めに対応することが望ましいとされています。

終活で休眠預金を正しく管理する方法

終活とは、自らの人生を振り返り、人生の終わりに向けて身の回りの整理を行う行動です。相続や医療・介護の準備だけでなく、「金融資産の棚卸しと引き継ぎ体制の構築」も重要なテーマになります。中でも休眠預金は、その存在が見えづらく、かつ相続トラブルの火種にもなりやすいことから、終活の段階で必ず整理しておくべき資産の一つです。

なぜ休眠預金が終活に関係するのか?

終活においては、「財産の見える化」と「引き継ぎの準備」が重要な柱となります。中でも休眠預金は、その存在が見えにくく、法定相続人にも気づかれないまま放置されることが多いため、特に注意が必要です。

本人の死後に遺族が預金口座の有無を把握できていないと、遺産分割の対象から外れてしまい、実質的に資産を失うリスクもあります。つまり、休眠預金の管理は、「残された家族の負担を減らす」という終活本来の目的に直結する課題なのです。

終活で取り組むべき休眠預金対策

休眠預金を防ぐためには、生前の段階で情報を整理し、家族に正しく引き継ぐ準備をすることが必要です。以下は、終活の一環として実践しておきたい主な対策です。

1. 金融資産のリストアップと見える化

保有している口座情報を一覧にまとめましょう。具体的には、以下の情報を整理しておくと効果的です。

- 金融機関名・支店名

- 口座番号・口座の種類(普通・定期など)

- ネットバンキングの有無とログイン情報の保管場所

- 最終取引日と大まかな残高

これらを終活ノートやパスワード管理アプリ、エクセルなどで一元管理し、定期的に見直すようにしましょう。

2. 家族への情報共有と引き継ぎ体制の構築

資産を「見える化」しただけでは不十分です。情報の共有がされていなければ、相続時に放置されるリスクは変わりません。次のような行動が大切です。

- 終活ノートの保管場所を家族に伝える

- 相続人候補に概要だけでも伝えておく

- 重要な金融機関や資産については、定期的にアップデートする

3. 不要な口座の整理・解約

長年使用していない口座は、リスク源になりがちです。特に転職・引越し・結婚などのタイミングで作った口座は休眠化しやすいため、使っていないものは解約し、必要最小限に絞りましょう。

4. 法的制度の活用で将来に備える

高齢化や認知症によって、自分で資産管理が難しくなることもあります。以下の制度や手続きを活用して、将来の混乱を防ぎましょう

- 任意後見制度:信頼できる人を事前に後見人として登録

- 信託契約の活用:銀行預金などを第三者に託して管理・分配してもらう

- 遺言書への口座情報明記:遺産分割トラブルを未然に防ぐための工夫

5. 利用中の金融機関のサポート制度を確認する

一部の銀行では「エンディングサポート」「終活支援サービス」などを提供しています。口座の自動解約、情報管理支援、相続手続き支援など、本人・家族の両方にとって有益なオプションが存在します。

まとめ

休眠預金は、誰にでも起こり得る資産管理上の盲点です。10年以上取引のない預金は、法的に「休眠預金」とみなされ、預金保険機構を経由して国の指定機関へと移管されます。資金は民間公益活動に活用されるものの、その過程で預金者本人や相続人が預金の存在に気づかず、資産が実質的に失われてしまうリスクも否定できません。

本記事を通じて、休眠預金の定義や仕組み、法律上の位置づけ、予防策、そして引き出し手続きの実際までを詳しく見てきました。また、終活の文脈において、休眠預金は家族への想いと資産の継承を形にするうえで、極めて重要な要素であることも確認しました。

資産は、存在しているだけでは守れません。その所在を明確にし、情報として記録し、必要なときに引き継げる体制があってこそ、真に“活きた”資産となります。終活はそのための準備であり、休眠預金への対応はその一環として不可欠なタスクです。

これから休眠預金のリスクを避けるために最初に取り組むべきことは、自分の銀行口座をすべて把握し、定期的に取引のない口座にアクセスして状況を確認することです。そして、それらの情報を信頼できる家族に引き継ぐ準備を整えておくこと。これが、将来の混乱を防ぎ、家族の安心にもつながる確かな一歩となるでしょう。

この記事を共有