「老後の生活資金が不安」「相続のことで子どもたちに迷惑をかけたくない」「でも、今の家を離れるのは辛い」――こうした悩みを抱えるシニア世代が増えている中で、注目を集めているのが「リースバック」という不動産活用の手段です。特に終活の一環として、自宅を売却して資金を確保しながらも、住み慣れた家に住み続けられる点が評価され、多くの高齢者に選ばれています。

人生100年時代と言われる現代。年金収入や預貯金だけで老後を乗り切るのは難しいという現実があります。こうした中、老後資金の選択肢として注目されているのが、不動産を活用した資金調達方法です。その中でも「リースバック」は、自宅の所有権を手放す代わりに、生活環境を維持しながらまとまった現金を得るという、新しい老後の暮らし方を提案しています。

この記事では、リースバックの仕組みや他の資金調達手段との違い、利用する際の注意点やメリット・デメリットを詳しく解説します。終活を見据えた住まいとお金の賢い整理術として、リースバックをどのように活用できるのか、具体的な事例を交えながら深掘りしていきます。

リースバックとは?

リースバックとは、自宅などの不動産を売却した後も、引き続きその物件に住み続けられる仕組みのことを指します。これは、売却と同時に賃貸契約を締結することで実現します。一般的には不動産会社や専門の買取業者が買い手となり、売却代金を支払った後、元の所有者と賃貸契約を結びます。これにより、自宅を離れることなくまとまった資金を得ることができます。

この仕組みは、特に終活をめぐる流れの中で注目されています。高齢になり、収入が年金に限られてくると、突発的な出費(医療費・介護費・住宅の修繕など)に対応するための流動資金の必要性が高まります。一方で、自宅を手放して引っ越すことに心理的な抵抗を感じる方も多く、「住まいを変えずに現金を得たい」というニーズにリースバックは応えています。

また、リースバックの大きな特徴として、利用のハードルが比較的低い点が挙げられます。金融機関によるローンでは信用情報や収入、年齢などの審査が伴いますが、リースバックでは「売却」が前提であるため、こうした制約が少なく済みます。借金ではないため、将来的に返済に追われる心配もありません。

リースバックは近年、単なる資金調達手段にとどまらず、終活・老後設計・相続対策といった多様な目的に応じて活用されるようになっています。所有という資産形態を維持するよりも、流動化することで柔軟なライフスタイルを確保したいと考える方が増えていることが背景にあります。

リースバックと不動産担保ローンの違い

不動産担保ローンとは、自宅などの不動産を担保にして金融機関から融資を受ける仕組みです。資金を得られるという点ではリースバックと似ていますが、大きな違いは「返済義務」と「所有権の維持」にあります。

比較項目 | リースバック | 不動産担保ローン |

|---|---|---|

所有権 | 売却して手放す | 維持される |

返済義務 | なし | 元本・利息の返済義務あり |

資金調達方法 | 売却による一括現金化 | 融資による借入 |

審査 | 緩やか | 厳しい(収入・信用情報が影響) |

住み続けられるか | 可能(賃貸契約) | 可能(ローン返済条件により) |

リースバックでは所有権を手放す代わりに、ローンの返済負担がなくなります。一方、不動産担保ローンでは資産を保持できますが、借金としての返済が必要になります。特に定年後で収入が限られる方や、信用情報に不安がある方にとっては、リースバックの方が実現しやすい選択肢となります。

リースバックとリバースモーゲージとの違い

リバースモーゲージは、60歳以上の高齢者を対象にした金融商品で、自宅を担保に金融機関から融資を受け、本人の死亡後に自宅を売却して返済する仕組みです。リースバックと同様に住み続けながら資金を得ることができますが、その仕組みと制限にはいくつかの違いがあります。

比較項目 | リースバック | リバースモーゲージ |

|---|---|---|

所有権 | 売却して手放す | 維持される |

利用条件 | 比較的自由 | 年齢・地域・建物構造など制限あり |

資金の受け取り方 | 一括で売却代金を受け取る | 毎月定額または一括融資 |

相続対応 | 相続財産に含まれない | 相続人が返済または処分を行う |

居住の継続性 | 賃貸契約期間による | 死亡まで居住可能 |

リースバックは売却後に家賃を払いながら住む形式であり、契約内容により居住期間が決まります。一方、リバースモーゲージは所有権を保持しつつ、死亡までの住居確保と資金調達が可能です。ただし、物件の条件や利用対象者に制限があるため、誰でも利用できるとは限りません。

リースバックを検討するのはどんなとき?

リースバックは、生活の変化や将来の計画に応じて柔軟に利用できる不動産活用の手段です。ここでは、リースバックを検討すべき具体的なタイミングを、目的や状況に応じた「単元別」に分類して紹介します。

1. 生活費・資金繰りの安定化

老後の生活において、収入が年金に限られてくる中で、生活費の確保は深刻な課題です。医療や介護にかかる出費は予測が難しく、住宅ローンや税金の支払いに困窮するケースもあります。こうした場面では、自宅を活用したリースバックが現実的な解決策となり得ます。

・年金や貯金だけでは生活が苦しいとき

日々の生活費が年金だけでは賄えないと感じたとき、リースバックによって自宅を売却し、資金を得ることで生活にゆとりを持たせることができます。

・医療費・介護費用が急に必要になったとき

手術費や介護サービスの利用料など、急な大きな出費が発生した場合、リースバックは短期間でまとまった資金を確保する手段として機能します。

・住宅ローンや固定資産税の支払いが困難になったとき

住宅ローンの残債が重荷になってきた場合でも、条件次第でローン付き物件でもリースバックが可能です。売却によってローンを完済し、生活再建を図る方もいます。

2. 終活・相続整理

高齢期に差し掛かると、財産の整理や相続トラブルの回避が重要なテーマになります。リースバックは、自宅を現金化して資産を明確にすることで、スムーズな相続や終活を実現する手段となります。

・子どもに自宅を遺す必要がないと判断したとき

相続人が既に持ち家を持っていたり、実家を引き継ぐ意志がない場合、自宅を売却して現金化することで、資産の分配をしやすくなります。

・相続でもめたくない、遺産を整理しておきたいとき

不動産は相続時に分割が難しく、トラブルの原因となることが多いです。リースバックにより自宅を換金しておくことで、争続(争いのある相続)を防ぐ効果が期待できます。

3. 住み替え・将来設計

年齢を重ねるにつれて、ライフスタイルの変化や介護施設への入居を視野に入れる人も増えてきます。そんな中、リースバックは現住居に住み続けながら、将来の住み替え準備を進めるための有効な手段となります。

・老人ホームやサ高住への入居資金を準備したいとき

将来的な施設入居のために、先に資金を確保しておくことで、より選択肢の広い準備が可能になります。リースバックなら入居直前まで自宅に住み続けられるため、生活に負担がかかりません。

・将来的な引っ越しや住み替えを計画しているとき

まだ具体的な移住時期は未定でも、資金面の不安を先に解消しておくことで、より余裕のある判断ができるようになります。

このように、リースバックは単なる資金調達手段にとどまらず、生活の質を保ち、将来に備えるための戦略的選択肢です。「いつか使うかも」ではなく、「今だからこそ使う」ことで、その効果は最大化されます。

リースバックのメリット・デメリット

リースバックは、自宅に住み続けながら資金を得ることができるという、非常にユニークな仕組みです。しかし、どのような制度にもメリットがあれば、リスクや注意点も存在します。ここでは、リースバックを利用する際に知っておくべき長所と短所を、具体的な観点から詳しく解説します。

リースバックのメリット

1. 自宅に住み続けながら現金を確保できる

リースバック最大の魅力は、住み慣れた家を手放すことなく、資金を得られる点です。終の棲家を維持しつつ、まとまった資金を老後の生活資金、医療費、介護費用などに充てることができます。

2. 固定資産税や修繕費の負担から解放される

所有権を業者に移すことで、固定資産税や建物のメンテナンス・修繕費用の支払い義務から解放されます。これにより、定期的な出費を抑え、家計の安定に寄与します。

3. ローンがあっても利用できる場合がある

住宅ローン残債がある場合でも、売却代金でローンを完済できれば、リースバックが可能になるケースがあります。ローン返済に困っている方にも選択肢となり得ます。

4. 相続トラブルの予防につながる

自宅を現金化することで、相続の際に「誰が家を継ぐか」で揉める心配がなくなります。資産が現金であれば分割しやすく、円満な相続が期待できます。

5. 一定条件で再購入が可能な場合も

業者によっては「将来的に自宅を買い戻せる」契約を設定できるケースもあります。生活状況が好転した場合、再び所有権を取り戻すことも選択肢となります。

リースバックのデメリット

1. 売却価格が市場価格より低くなる可能性がある

リースバックは、「賃貸として住み続けられる権利」がセットになっているため、通常の不動産売却よりも価格が安くなる傾向があります。資金化できる額に期待しすぎるのは危険です。

2. 毎月の家賃負担が発生する

所有から賃貸になることで、毎月の家賃支払いが必要になります。年金収入だけで生活している方にとっては、この家賃が負担になることもあります。

3. 長期的に住み続けられる保証はない場合もある

契約内容によっては、一定期間での賃貸契約終了後に退去が求められる可能性もあります。再契約が自動で行われないこともあるため、契約の詳細確認は必須です。

4. 改築やリフォームが自由にできない

所有権がなくなるため、自宅の改築や大規模リフォームを自由に行うことができません。暮らしの中で柔軟な対応を望む人にとっては不便に感じる場合があります。

5. 契約内容が複雑な場合がある

「再契約の有無」「家賃の見直し時期」「再購入オプション」など、契約内容には専門的な要素が多く含まれています。不利な条件で契約してしまわないよう、専門家の確認が重要です。

リースバックは確かに便利な制度ですが、利用には慎重な検討が必要です。契約内容をしっかり理解し、自分にとっての最適なタイミングと条件で利用することが、後悔しないためのカギとなります。

後悔しないためにリースバック契約前に確認すべきこと

リースバックは、自宅を現金化しながら住み続けられる便利な仕組みですが、契約内容や将来の計画を誤ると、思わぬ後悔を招くリスクがあります。ここでは、利用前に確認しておきたい重要なポイントを3つに絞って解説します。

契約内容を十分に比較・理解する

リースバックの契約では、売却価格・家賃・契約期間などの条件が業者によって大きく異なります。複数の業者に査定を依頼し、条件を比較することで、不利な契約を避けることができます。

また、契約が「普通借家」か「定期借家」かによって、契約期間終了後も住み続けられるかが変わります。再契約の可否や再購入のオプションも含め、契約書の内容は細部まで確認が必要です。

長期的な家賃負担と居住計画を考慮する

契約時の家賃が妥当でも、将来的な支払いが困難になる可能性があります。家賃の見直し時期や上限が契約で定められているかを確認し、年金収入で継続可能かを見極めることが重要です。

また、所有権を手放すことでリフォームや改築の自由がなくなる点も考慮する必要があります。長期的に安心して住み続けられるかどうかは、家賃だけでなく住環境の制限も含めて検討しましょう。

契約は専門家に確認してもらう

リースバック契約は、不動産売買と賃貸契約が組み合わさる複雑な仕組みです。条項を誤解したまま契約を進めると、後で「こんなはずではなかった」と感じることになりかねません。

契約内容については、司法書士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に確認を依頼し、将来の生活設計と矛盾がないかを第三者の目でチェックしてもらうことが、失敗を避ける最善の策です。

リースバックを成功させる鍵は、短期的な資金ニーズだけでなく、長期的な住まいと家計のバランスを見据えることにあります。正しい知識と冷静な判断で、自分に最も適した契約を選びましょう。

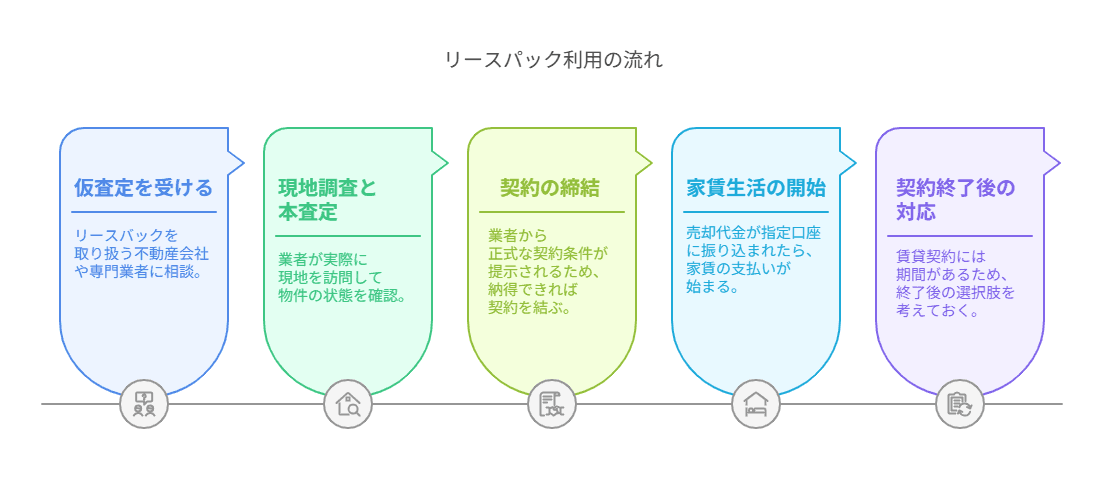

リースバックの申し込みから契約までの流れ

リースバックを利用するには、「売却」と「賃貸」の手続きを同時に進める必要があります。以下は、一般的なリースバックの流れを時系列に沿って整理したものです。各ステップで何を確認すべきかを理解しておくことで、後悔のない選択ができます。

1. 業者に相談し、仮査定を受ける

まずは、リースバックを取り扱う不動産会社や専門業者に相談します。物件の概要や希望条件を伝えると、仮査定としておおよその売却価格や家賃が提示されます。

この段階では、リースバックが自分にとって現実的な選択肢かを見極めることが目的です。複数の業者に依頼して比較することが重要です。

2. 現地調査と本査定を受ける

仮査定に納得したら、次は業者が実際に現地を訪問して物件の状態を確認します。ここでは、建物の劣化状況、土地の法的制限、周辺の市場動向などがチェックされ、正式な売却価格と家賃が算出されます。

3. 契約条件を確認し、契約を結ぶ

査定結果に基づいて、業者から正式な契約条件が提示されます。売却価格、家賃、契約期間、更新の可否、再購入オプションの有無などを慎重に確認しましょう。

内容に納得できれば、売買契約と賃貸契約を同時に結びます。この時点で、所有権は業者に移りますが、賃貸契約によりそのまま住み続けられます。

4. 売却代金を受け取り、家賃生活を開始

契約締結後、売却代金が指定口座に振り込まれます。この資金を老後の生活費や医療・介護費に充てる方が多くいます。

一方、これ以降は家賃の支払いが始まります。賃貸物件として住むことになるため、リフォームや改築には制限がある点にも注意が必要です。

5. 契約期間終了後の対応を検討する

賃貸契約には期間が設定されており、終了後は以下のいずれかの対応が求められます。

・再契約して住み続ける

・自宅を買い戻す(オプションがある場合)

・契約終了に伴い退去する

これらは契約時に定められているため、最初の段階で将来の選択肢まで見通しておくことが大切です。

このように、リースバックは査定から入居後まで段階的に進める仕組みです。それぞれの場面で丁寧な確認と判断を重ねることで、安心して活用することができます。

まとめ

リースバックは、自宅を売却しても住み続けられるという柔軟な仕組みを持つ不動産活用法です。まとまった資金を確保しながら、生活環境を変えることなく老後を迎えられる点で、終活の手段として注目を集めています。

この記事では、リースバックの基本的な考え方から、不動産担保ローンやリバースモーゲージとの違い、利用に適したタイミング、メリットとデメリット、後悔しないためのポイント、そして契約までの流れを一貫して解説しました。

重要なのは、リースバックを「老後資金の確保」や「相続の簡素化」といった目的に応じて賢く活用することです。そのためには、契約内容の十分な理解、将来の生活設計の見通し、そして信頼できる専門家のサポートが不可欠です。

もしあなたが「今の生活を変えたくないが、老後資金には不安がある」と感じているなら、リースバックは有力な選択肢となるでしょう。ただし、利便性の高さの裏に潜むリスクも見逃さず、じっくりと検討したうえで判断してください。

この記事を共有