枕経とは?準備・依頼方法・お布施相場まで完全ガイド

公開日: 更新日:

身近な人が亡くなると、突然数多くの手続きや段取りに直面します。その中で「枕経(まくらぎょう)」という言葉を初めて耳にする方も多いのではないでしょうか。日常生活ではあまり馴染みのない言葉であり、「枕経とは何か?」「いつ行うものなのか?」「どんな準備が必要なのか?」といった疑問が次々と浮かんでくるかもしれません。大切な人を見送る中で、正しい知識を持って冷静に対応できることは、遺族にとって大きな助けとなります。

枕経は、仏教における葬送の流れの中で最初に行われる大切な読経です。故人が息を引き取った直後に僧侶をお呼びし、枕元で経文を唱えていただくことで、亡くなった方の魂が迷わず浄土へ旅立てるよう祈ります。宗派や地域によって多少の違いはあるものの、故人の旅立ちに際して心静かに行われる重要な場面です。

本記事では、この枕経について、基本的な意味や行うタイミング、準備すべきこと、依頼先、お布施の相場、参列時のマナー、さらには宗派ごとの違いまで、詳しく解説します。突然の別れに直面した際でも、必要な知識があれば落ち着いて対応することができます。あらかじめ理解を深めておくことが、遺族にとって何よりの備えとなるでしょう。

枕経とは?

「枕経(まくらぎょう)」とは、仏教における葬送の中でも、最も早い段階で行われる読経のことを指します。故人が息を引き取った直後に行われるのが一般的であり、臨終を迎えた直後に僧侶を招き、枕元で経文を唱えていただくことで、亡くなられた方の魂を安らかに送り出す役割を担っています。この読経は、故人の成仏と浄土への旅立ちを祈る非常に重要な意味合いを持っています。

枕経の語源と意味

「枕経」という言葉は、「枕元であげる経文」という意味から来ています。故人が亡くなった後、遺体の枕元に僧侶が座り、仏教の経典を読み上げることからこの名がつきました。一般的には、読経とともに焼香が行われ、遺族が故人との最後の対面を心静かに行う場ともなります。

また、僧侶による読経は、亡くなった事実を現実として受け止める場面でもあります。読経の声によって、遺族は突然の別れに動揺する心を少しずつ落ち着かせ、これから進めていく葬送全体の準備へと気持ちを整えていくきっかけにもなります。

枕経はなぜ必要なのか?

現代では「葬儀さえ行えば十分なのでは?」と考える方もいますが、仏教の考え方では、死後の世界への旅立ちは臨終直後から始まるとされています。枕経は、その旅立ちの第一歩を支える大切な営みなのです。

仏教では、人は亡くなると「中陰(ちゅういん)」と呼ばれる49日の期間に入り、その間に成仏へ向かう準備をすると考えます。枕経はこの中陰の最初の読経であり、迷いなく浄土に導かれるようにとの祈りが込められます。また、仏の加護を得て安らかな眠りにつけるようにとの遺族の願いも込められており、精神的な区切りとしての役割も果たします。

枕経はいつ行うのか?

枕経は、基本的には 故人が息を引き取った直後 に行われます。可能な限り早く僧侶を手配し、遅くとも納棺前までに実施するのが一般的です。

タイミング別の対応

状況 | 枕経の実施タイミング |

|---|---|

病院で死亡確認後 | 搬送前に僧侶を呼ぶ場合もあるが、基本は安置先に移動後 |

自宅で臨終 | すぐに菩提寺や僧侶へ連絡して訪問を依頼 |

施設・高齢者ホーム等 | 施設職員が葬儀社と連絡を取り合い、僧侶の手配を進める場合も |

葬儀社に依頼すれば、僧侶の手配を代行してくれることも多いため、初めての遺族でも安心して対応することができます。

枕経を行わないケースはあるのか?

最近では、核家族化や宗教観の多様化により、枕経を省略する家庭も増えています。以下のようなケースでは省略されることがあります。

・菩提寺が遠方にあり、僧侶の到着が難しい場合

・故人や遺族の意向により簡略化を希望する場合

・仏教以外の信仰を持つ家庭の場合

しかし、菩提寺との付き合いがある場合は、可能な限り早めに連絡を取り、今後の流れを相談することが望ましいとされています。

枕経の準備と流れ

枕経は、故人が亡くなった直後という非常に慌ただしく精神的にも大きな負担がかかる中で行われる読経です。突然のことに戸惑う中でも、基本的な準備や流れを理解しておくことで、遺族は少しでも落ち着いて対応することができます。ここでは、僧侶の依頼先も含め、枕経の準備から当日の流れまでを順に詳しく解説していきます。

僧侶の依頼先と手配方法

枕経を行うには、まず僧侶を依頼する必要があります。依頼先には主に以下の方法があります。

1. 菩提寺に依頼する

先祖代々のお墓や仏事をお願いしている菩提寺がある場合、最も優先されるのがこの方法です。菩提寺の住職は家族の宗派や供養の習慣を把握しており、今後の葬送全体についても一貫して相談に乗ってくれます。臨終の直後にできるだけ早く連絡を取り、読経をお願いしましょう。

・連絡のタイミング

死亡確認後、できるだけ早く。夜間や早朝であっても、まずは一報を入れておくと安心です。

・移動について

遠方の場合、僧侶の移動に時間を要することもあります。可能な限り早めに日程調整を行います。

2. 葬儀社の紹介を利用する

菩提寺がない場合や、僧侶の依頼方法がわからない場合には、葬儀社に相談するのが一般的です。多くの葬儀社は提携している僧侶を複数確保しており、宗派やスケジュールに応じて適切な僧侶を紹介してくれます。

・相談時のポイント

宗派の希望、読経の内容、予算感などを事前に伝えておくとスムーズです。

・紹介料

葬儀社によっては紹介手数料を設定している場合もあります。事前に確認しましょう。

3. 僧侶派遣サービスを活用する

最近では、インターネットを通じて僧侶を依頼できる派遣サービスも増えています。宗派や料金体系が明確に提示されており、急な依頼にも対応可能な場合が多いのが特徴です。

・対応エリア

都市部では利用しやすく、地方でも対応できるサービスもあります。

・メリット

費用が事前に明示されている安心感と、スピード対応。

ただし、こうしたサービスを利用する際は信頼できる運営会社かどうか、口コミや実績を確認するのが安心です。

枕経の準備物

僧侶の依頼が済んだら、読経を迎える準備を行います。準備物は大きく分けて「故人の周辺の整え」と「読経に必要な備品」の2つです。

1. 故人を安置する準備

・枕飾り

簡易の祭壇を用意します。白木の台や経机が使われ、花やろうそく、線香を置きます。

・白布の用意

故人の顔に白布をかけるなど、安置の際の布も必要です。

・経帷子(きょうかたびら)

宗派や地域によっては故人に白装束を着せることもあります。

これらの用品は多くの場合、葬儀社がセットで用意してくれます。

2. 遺族側の準備

・数珠

・焼香の準備(香炉・抹香)

・僧侶に渡すお布施(封筒・ふくさも用意)

服装は、基本的に平服で問題ありません。黒や紺、グレーなどの落ち着いた色味の服を選びましょう。正式な喪服を着用する必要はなく、特に突然の対応となる枕経では平服でもまったく失礼にはあたりません。ただし、準備が整えば喪服でも構いません。

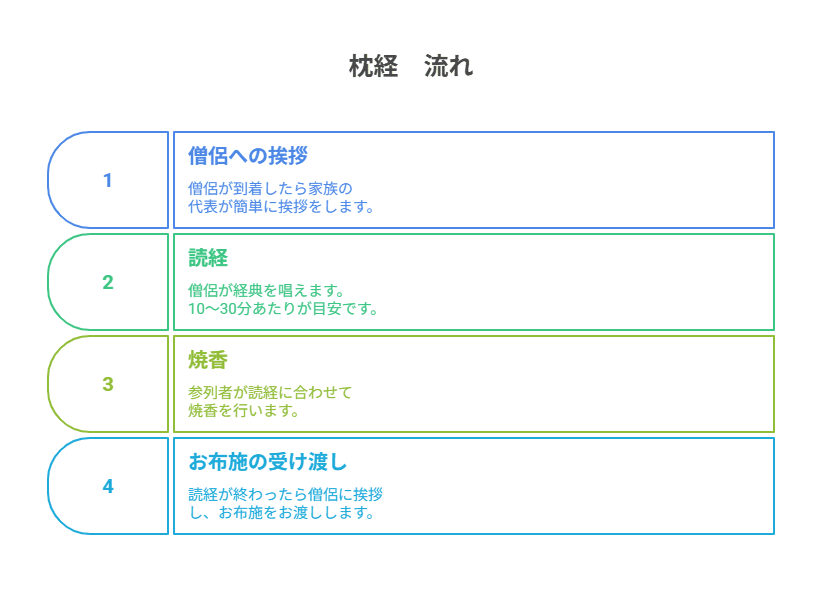

枕経当日の流れ

① 僧侶の到着と挨拶

僧侶が到着したら、家族代表が簡単にご挨拶します。故人の遺影や白木の位牌が用意できていれば、僧侶が手を合わせます。

② 読経の開始

僧侶が読経を始めます。読経の内容は宗派により異なりますが、般若心経や宗派ごとのお経が読まれるのが一般的です。時間は10分から30分ほどが目安です。読経の最中は、静かに手を合わせ、故人の旅立ちを見送ります。

③ 焼香

僧侶の読経に合わせて、遺族・親族が順番に焼香を行います。順番は喪主・配偶者・子供・孫・親族の順が一般的ですが、形式に強くこだわる必要はありません。丁寧に心を込めて焼香することが何より大切です。

④ 読経終了とお布施の受け渡し

読経が終わったら、改めて僧侶に感謝の挨拶をし、用意していたお布施をふくさに包んでお渡しします。交通費(お車代)や御膳料を添える場合もあります。僧侶は読経終了後、合掌して退席されます。

所要時間の目安

枕経全体は、おおむね20分から40分程度で終わることが多いです。親族の人数や焼香の時間によって若干前後しますが、長時間にわたるものではありません。

枕経のお布施は?

枕経をお願いする際、多くの遺族が最も迷いやすいのが「お布施はいくら包めばよいのか」という点です。葬送の中でもお布施に明確な金額が定められているわけではなく、地域や僧侶との関係性、家庭の事情によって幅があるため、かえって悩みを深めてしまう方も少なくありません。この章では、枕経におけるお布施の考え方、相場、準備方法、表書きの書き方、渡し方まで、詳しく整理して解説します。

枕経のお布施の相場

枕経には「いくら支払えば正解」という明確な決まりはありません。ただし、社会的な相場感や慣習は存在しており、それを参考に準備するのが一般的です。金額に迷った場合は、以下の相場を目安に、無理のない範囲で用意すれば十分です。

内容 | お布施の目安金額 |

|---|---|

枕経のみ | 10,000円~30,000円 |

※全国的な平均相場であり、地域や僧侶との関係性により多少前後します。

菩提寺があり、日頃からお付き合いのある僧侶に依頼する場合は、やや多めに包むこともあります。一方、葬儀社や派遣サービスを通じて依頼した僧侶の場合は、上記の目安を基準にして問題ありません。

交通費(お車代)・御膳料の考え方

お布施とは別に、僧侶への交通費や食事代を用意する場合があります。

・お車代

5,000円〜10,000円程度が一般的です。遠方から来ていただく場合は実費を加味して増額することもあります。

・御膳料

食事の代わりにお包みする謝礼で、5,000円前後が目安です。枕経だけであれば省略されることもあります。

交通費や御膳料については、事前に僧侶や葬儀社へ確認しておくと安心です。

お布施の包み方

封筒の種類

・白封筒(無地)を使用

水引は不要で、白無地の封筒が正式とされています。

・市販の「御布施」専用封筒も可

仏事専用封筒が市販されており、こちらを使う人も増えています。

表書きの書き方

・表書き

中央に「御布施」と記載します。筆ペンまたは毛筆が理想ですが、サインペンでも構いません。

・施主名

下部に喪主または施主のフルネームを記入します。

中袋の書き方

・表面に金額(漢数字が一般的)

・裏面に住所・氏名を記載

中袋がない場合は、封筒に直接記載する形でも問題ありません。

お布施の渡し方

読経が終わり、僧侶が退席される前にお布施をお渡しします。

・封筒を袱紗(ふくさ)に包んで持参

・僧侶の正面またはやや低めの位置で、袱紗から封筒を取り出す

・両手で丁寧に渡し、「本日はありがとうございました」「お世話になります」と一言添える

直接手渡しするのが正式ですが、緊張する場合は葬儀社のスタッフに代行してもらうことも可能です。

枕経に参列する場合の注意点

枕経は、葬送の中でも故人が息を引き取った直後に行われる大切な読経の場面です。突然の連絡を受け、親族や近しい方が参列することもありますが、一般的な葬儀や通夜とは少し異なる部分も多いため、どのようなマナーや心構えが必要なのか迷う方も少なくありません。この章では、参列する際に知っておきたい服装や香典に関するポイントを中心に、注意点をまとめて解説します。

服装について

平服で問題ない

枕経は急な場面で行われるため、喪主・近親者を含めて正式な喪服を準備できないことが一般的です。そのため、平服での参列でもまったく失礼には当たりません。僧侶側も平服での対応を前提に案内することが多くなっています。

・色味は黒・紺・グレーなどの暗めの無地が望ましい

・過度な装飾は避ける(光沢のある素材・派手なアクセサリーなどは控える)

・靴は黒系のシンプルなものを選ぶ

服装で悩むよりも、故人を偲び、心を込めて静かに見送る姿勢が何より大切です。

小物や持ち物の注意

・数珠は持参するのが望ましい(なくても参列自体に支障はない)

・バッグは黒の布製や革製のシンプルなものが適切

・派手なネイルや香水は控える

香典について

基本的に香典は不要

枕経は葬儀とは異なり、ごく身内だけで行われることが多く、香典を持参する必要はありません。香典は通常、通夜や告別式の際に準備するものであり、枕経の場に香典を持っていくと僧侶が受け取るお布施と混同されやすくなるためです。

迷う場合は確認を

地域のごく一部では香典を用意する例が残る場合もありますが、通常は不要です。迷った場合は、喪主や葬儀社に確認しておくと安心です。

その他のマナー・心構え

・静かに行動する

枕経は葬儀本番よりも静かな雰囲気となることが多く、私語は慎み、読経中は合掌して静かに見守ります。

・時間厳守

枕経は僧侶の到着後すぐに始まるため、早めに到着するのが望ましいです。

・遺族への配慮

遺族は突然の対応に追われていることが多いため、長時間の声掛けや挨拶は控え、必要最低限の会話に留めます。

・供物・花は不要

枕経の場に供物や供花を持参する必要はありません。準備はすべて喪主側が整えています。

このように、枕経は一般的な葬儀の場よりも「臨機応変さ」と「心を込めた静かな参列姿勢」が重視されます。形式よりも、故人を偲ぶ気持ちを大切にすることが何よりのマナーとなります。

枕経の宗派ごとの違い

枕経は宗派によって読まれるお経や唱え方が異なります。ただし、すべてに共通するのは「故人の安らかな旅立ちを祈る心」です。以下に主要な宗派ごとの違いを整理します。

浄土真宗

特徴

浄土真宗では、亡くなった直後の読経を「臨終勤行」と呼びます。読経は故人の枕元ではなく、仏壇や本尊に向かって行われることが多く、成仏を願うというより、阿弥陀如来の救いに感謝する内容となります。

読まれる経典

・正信偈(中心となる勤行文)

・阿弥陀経(僧侶によって加えられることもある)

・和讃(僧侶によって加えられる場合あり)

浄土宗

特徴

浄土宗は念仏を重んじ、故人が極楽浄土へ往生できるよう「南無阿弥陀仏」の称名念仏が繰り返し唱えられます。阿弥陀経が中心となります。

読まれる経典

・阿弥陀経

・般若心経(僧侶によっては併用される場合もある)

・称名念仏(南無阿弥陀仏を唱える)

曹洞宗(禅宗)

特徴

曹洞宗では「臨終諷経(りんじゅうふぎょう)」と呼ばれます。故人が仏弟子として仏道に入ることを確認する意味を持つ読経が行われます。

読まれる経典・偈文

・舎利礼文または遺教経(釈迦の教えに基づく)

・修証義(曹洞宗の教えをまとめた文)

臨済宗(禅宗)

特徴

臨済宗でも「枕経諷経」と呼ばれ、観音経などを中心に比較的簡潔な読経が行われます。

読まれる経典・偈文

・観音経

・大悲心陀羅尼(だいひしんだらに)

・四弘誓願文(しぐせいがんもん)

・坐禅和讃(白隠禅師による和讃)

日蓮宗

特徴

日蓮宗では法華経を中心に、題目「南無妙法蓮華経」を繰り返し唱えるのが大きな特徴です。ご本尊を迎える「勧請」も行われます。

読まれる経典

・法華経(方便品・自我偈など)

・題目(南無妙法蓮華経)

・勧請文

このように、宗派ごとに枕経の内容には明確な違いがありますが、いずれも故人への敬意と旅立ちを祈る心に変わりはありません。僧侶や葬儀社と相談しながら、宗派に合った読経を準備することが大切です。

まとめ

枕経は、故人が亡くなった直後に行われる大切な読経の時間です。葬送の中でも最も早い段階に行われ、故人が安らかに旅立てるよう祈る場となります。普段はあまり耳にしない枕経ですが、遺族として正しい知識を持って臨めば、突然の出来事の中でも落ち着いて対応することができます。

僧侶への依頼は、まず菩提寺に連絡するのが基本ですが、葬儀社の紹介や僧侶派遣サービスを利用する方法もあります。準備では、枕飾りや数珠の用意、平服での参列など、過度に形式を重んじる必要はありません。お布施についても、相場を参考に無理のない範囲で準備すれば十分であり、袱紗に包んで感謝の気持ちとともにお渡しします。

また、参列にあたっては静かに行動し、遺族や僧侶に配慮を持つことが何よりも大切です。香典は基本的に必要ありませんが、迷う場合は事前に確認しておくと安心です。宗派によって読まれるお経に違いはありますが、いずれも「故人の安らかな旅立ちを祈る」という目的は共通しています。

現代では葬送の形式も多様化していますが、形式にとらわれすぎず、心を込めて故人を見送る姿勢が何よりも大切です。あらかじめ枕経について理解を深めておくことで、いざという時にも落ち着いて故人を見送ることができるでしょう。

この記事を共有